利用者単位の公平で公正な就労移行支援サービスのあり方に関する研究

5 就職前の支援者によるジョブマッチを前提としない就職支援メソッドに関する研究について

街で中学生や高校生をみて数年後に就職して働いている姿を想像できるであろうか。自分自身のいまの職場で働いている姿・状態は、高校生・学生のときに想像していたことと一致しているであろうか。おそらくイメージできていないであろう。同様に、障害を持つ方がどのように就職するかは、施設で暮らしている姿からは類推できないのである。また施設で暮らす姿を見て就職できるかできないかを判断することもまた不可能なのである。

したがって就職していない時点において障害を持つ方が発揮している能力をもとにジョブマッチングをすることには大きな危険がある。むしろジョブマッチングは、入社前ではなく入社をしてから実施するものと理解すべきである。企業に対して「いますぐここで必要な仕事」をこなせる人材を提供するのではない。ジョブマッチとは「適材適所」のことであり、障害を持つ労働者を含めて社員全員補をどのように配置すれば最適の効果が得られるかを企業が主体的に現場ごとに検討していくことである。この企業主体の検討に対する支援が必要なのである。

以上が、本研究のスタート時点における仮説である、と同時に当法人で採用してきた障害者就職支援の着眼点でもある。

本研究では、障害を持つ労働者の意識調査及び障害者雇用企業の意識調査を通じて、障害者の就業率の向上に資するために当法人で採用してきた「就職支援メソッド」の効果を検証することとした。

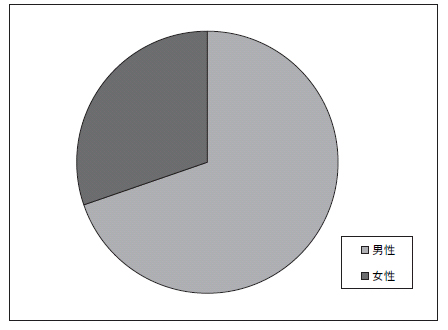

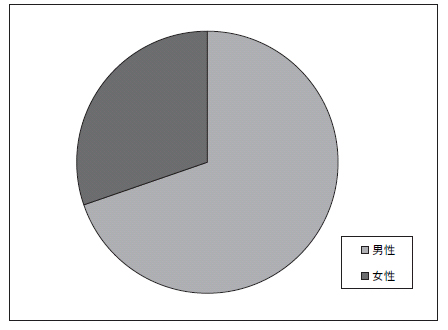

本研究では、調査員が職場に訪問して面接による個別聞き取り調査を実施した。調査対象は、231名(男性69.70% 女性30.30% 平均年齢30.73 歳)である。現在の職場での勤続年数は、3年以上が71 名、1年以上~3年未満が49 名、1年未満が77 名、就労経験はあるものの現在無職が34 名である。この勤続年数の層別にクロス集計をかけて分析した結果は、次のとおりである。

| (1) | 就職時に受けた就労支援の内容について | |

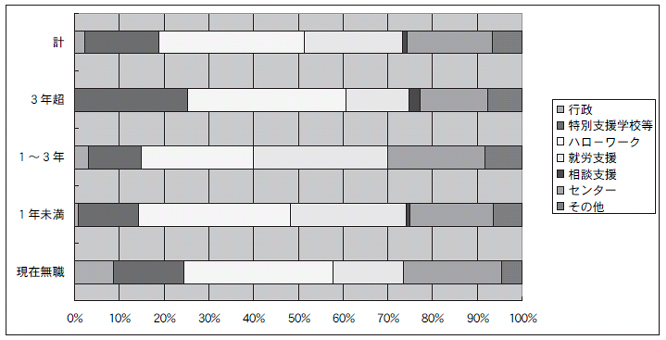

| ・ | ハローワークでの就労支援が全体の4割を超え、その比率は次第に高まりつつある。 | |

| ・ | 就労支援事業所の支援、センターの支援を受ける割合も次第に高まりつつある(就労支援の効果と共にその役割もまた高まりつつある。) | |

| ・ | 特別支援学校等での支援が勤続につながる傾向が見られる。(支援方法が有効なのか、労働者が若年であるからなのかは不明) | |

| (2) | 仕事は楽しいか? | |

| ・ | 勤続年数が長いほど仕事を楽しく感じる割合は高い。仕事を楽しく感じさせる要素が重要であることは確実である。具体的にどのような場面で感じるかは5-5結果報告参照。 | |

| ※ | 仕事ではありながら、人との関係(教える・誉められる)の中で仕事へのモチベーションを得ていることが読み取れる。 | |

| (3) | 会社の中で仕事が変わったことがあるか? | |

| ・ | 仕事の変化の経験は約半数である。 | |

| ・ | 仕事の変化は勤続年数が長くなるにつれて増加する。 | |

| ・ | 5-1項で示した仮説を裏付ける結果となった。就職後の適材適所により、就職時とは異なる仕事内容への異動が半数以上見られる。 | |

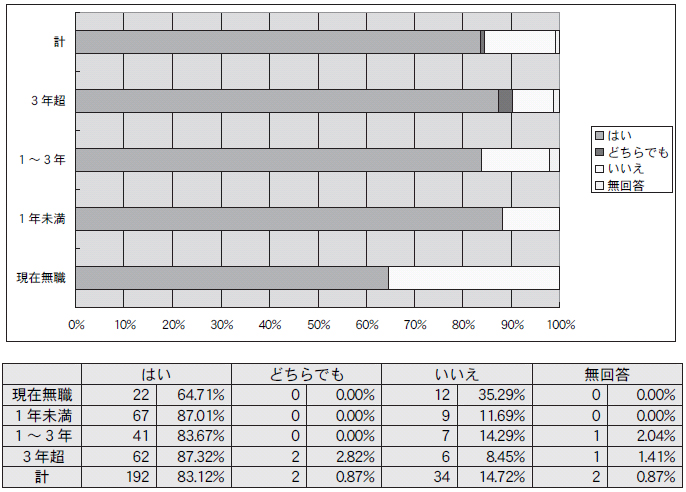

| (4) | 会社の中で困ったことなどを相談できる相談者はいるか? | |

| ・ | 相談相手が会社内にいるとの回答は8割を超える。一方で現在無職の方の回答が6割であることから勤続(定着)のためには会社内に相談相手がいること(本人がいると感じること)が重要である。 | |

| (5) | 会社以外で仕事を辞めたくなったときや働き続けるのがつらいと思ったときに相談できる方はいるか? | |

| ・ | 職場以外に相談者がいる割合と、勤続年数との関連に有意差は見られないが、現在無職の方にとっての相談者がいない割合は2倍に及ぶことから、職場以外の相談者の存在は、勤続のための大切な要素になる。パーソナルネットワークの活用が望まれる根拠となる。 | |

| ※ | それぞれの労働者に、5-5結果報告にあるような支援者がいるのかどうかを探っていくことで、パーソナルネットワーク票を整備していくことが可能になると思われる。 | |

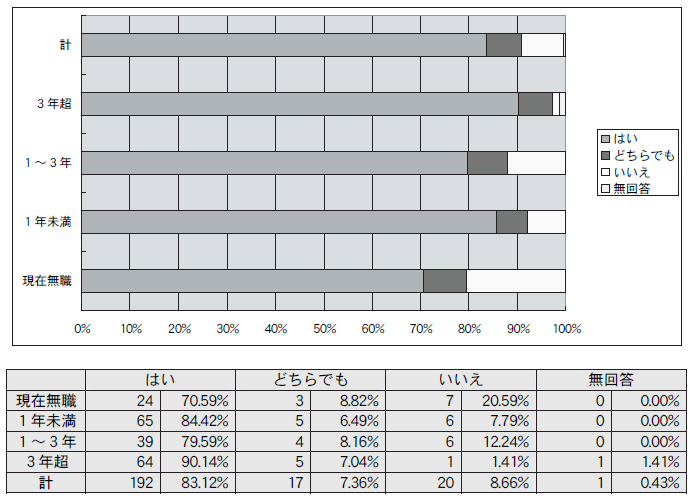

| (6) | 仕事の仲間は、仕事中あなたを助けて(守って)くれるか? | |

| ・ | 仕事仲間が自分を守ってくれる、という意識は勤続年数が高まるにつれて9割を超えるようになる。一方で現在無職の方は7割にとどまり、仕事中に助けてもらえなかったという意識する方は2割を占める。仕事仲間からの「協力」を感じるか否かが勤続(定着)のためのポイントとなる。協力されていると感じるきっかけを知ることによって、支援サポートの重要なタイミングを逃さない職場環境づくり(支援体制づくり)が可能になると思われる。 | |

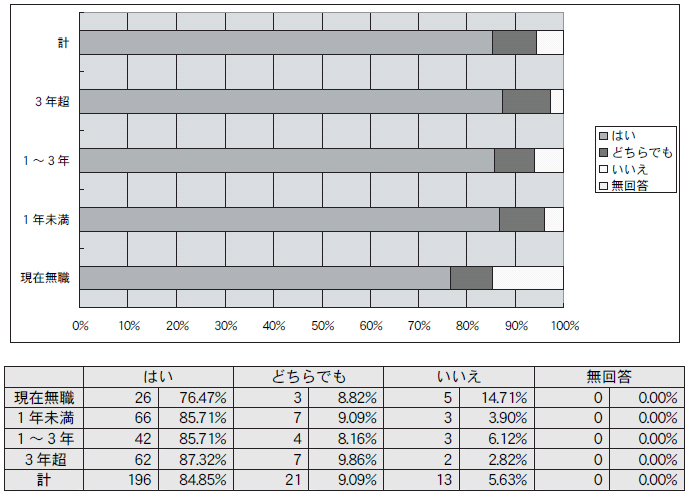

| (7) | これからもこの会社で働き続けたいと思うか? | |

| ・ | 今後も勤続し続けたいという意識は、勤続年数が高まるにつれて強まり、3年超の方はその9割が引き続き働き続けたいという意識を持っている。長く勤続している方に手厚い支援があったという結果には自動的にはならないものの、勤続年数が長いほど定着の意識が高まるので、定着支援は勤続年数が短いときほど手厚く行われる必要がある。 | |

| ・ | 長く勤めるほどもっと長く勤めたいと思うようになるのは、事実であるが、働き続けたいという意識を高めていくためには具体的に何が必要かといえば今後の調査が必要になる。 | |

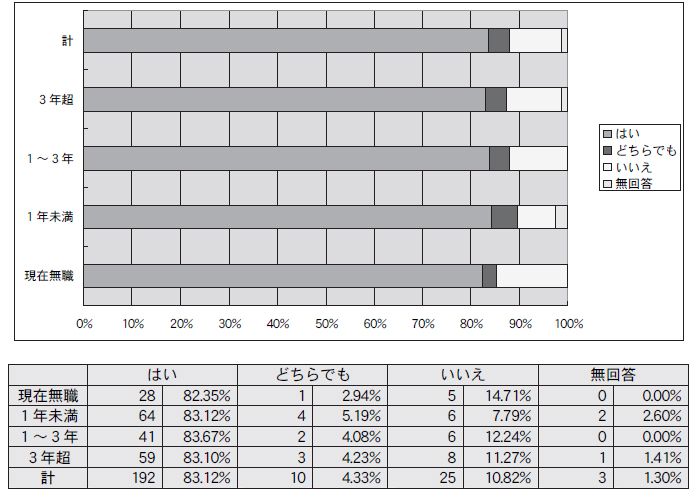

| (8) | 会社の中で働いている時間の中で勉強する機会(研修会など)はあるか? | |

| ・ | 社内での研修の機会は約半数があると回答。勤続年数との関連に有意差は見られないものの現在無職の方と比較すれば、研修の機会は勤続のための重要な要素である。 | |

| (9) | 今までに、休日や自分のお金を使って勉強したことはあるか? | |

| ・ | 休日を利用しての自発的な自己研鑽に努める割合は、勤続年数が長くなるほど高まる。 研鑽を通じての達成感(あるいは作業スキルの向上)が勤続の要素である。 |

|

| (10) | 今後、時間やお金を気にせずに勉強できるとしたら何か資格などを取りたいと思うか? | |

| ・ | 資格を手にしたい欲求は、勤続年数が長くなるほど高まる。 | |

| (11) | 休日や余暇を楽しむような趣味やサークルには参加しているか? | |

| ・ | 趣味活動等への参加割合と、勤続年数との関連に有意差は見られないが、現在無職の方の不参加割合は2倍に及ぶことから、余暇を過ごすメニューをもつことが勤続のための要素である。 | |

本研究では、障害をもつ労働者に聞き取り調査に協力された障害者雇用企業の障害者雇用担当者に対して同時に聞き取り調査を実施した。調査対象は、23社である。その集計結果は、次のとおりである。

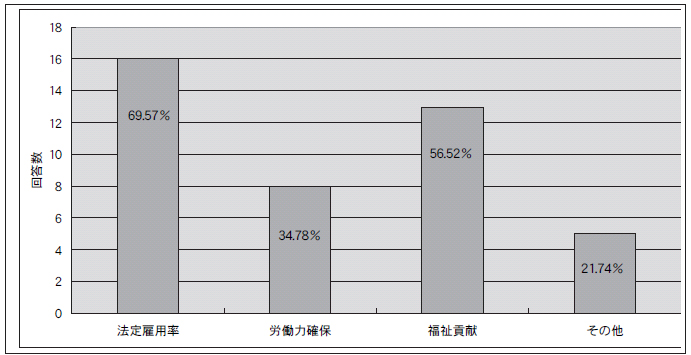

| (1) | 障害を持つ労働者を雇用した目的は何か? | |

| ・ | 企業として社会に貢献するという使命感から障害者雇用をするという意識は法定雇用率を達成するという目的を超えて全体の7割を超える。 | |

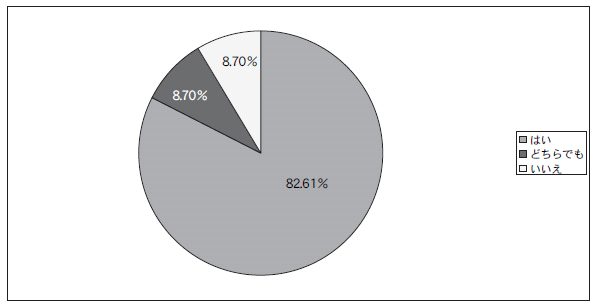

| (2) | その目的は現在達成しているか? | |

| ・ | 障害者雇用の目的が達せられたという回答は8割を超えている。 | |

| (3) | 設問1の目的以外に得られた効果はあるか? | |

| ・ | 障害を持つ労働者を雇用してみて、新たな(別の)効果に気づいた企業は6割を超える。 | |

| (4) | 採用前に期待していたことと、実際の働きぶりを比較して差異はあるか? | |

| ・ | 障害を持つ労働者の雇用前後の意識変化は6割に及ぶ。ただしうち2/11=18%はマイナス評価(ホウ・レン・ソウがしっかりとできない、能力を発揮してもらうのは難しい)であった。 | |

| (5) | 障害者とともに働く社員の意識に変化はあったか? | |

| ・ | 障害を持つ労働者の雇用によって、他の社員の意識への影響があったという回答は、8割を超えている。 | |

| (6) | 経営者の意識に変化はあったか? | |

| ・ | 経営者による直接回答ではないが、8割が変化ありと回答している。外部機関との連携の必要性を強調する意見が見られるので、連携体制を整備することが雇用継続のための重要な要素であると思われる。 | |

企業が、障害者雇用をするために必要となる情報は様々であるが、本研究(とくに意識調査の結果)で明らかになったことをもとに構成した。別冊『こうすれば雇用できる! 障害者雇用マニュアル ~障害者雇用へのルート~』は、障害者雇用に向けた企業開拓におけるツールとして活用することができる。

(1) 障害者雇用成功のためのポイント(企業インタビューを通じて明らかになったこと)

(2) 雇用継続のためのポイント(調査結果から明らかになったこと)

(3) 障害者雇用のためのサポート活用のポイント

①ジョブコーチ

②助成金制度

③障害者就業・生活支援センター

④特別支援学校

⑤ハローワーク

⑥就労移行支援事業所等(授産施設・作業所)

⑦良いジョブコーチ・就労支援員の見分け方

(4) 採用プロジェクトチーム体制作りのすすめ

(5) 障害者とともに働く社員の意識に変化はあったか?

→ 勤続や離転職のきっかけやそのときの支援の内実

障害をもつ労働者の意識(就労支援の有効性)調査集計

1 調査期間 平成20年12月10日~平成21年3月13日

2 調査対象 231名 (有効回答数231)

3 調査方法 調査員が職場に訪問しての面接による個別聞き取り調査

(障害の種別によっては上司等の立会あり)

1人あたりの面接調査時間は20分~45分

4 抽出方法 特例子会社その他の企業が、予め勤続年数別(1年未満・1~3年未満・3年以上)に均分抽出した

5 調査対象のプロフィール 男性161名(69.70%) 女性70名(30.30%)

平均年齢30.73 歳

現在の職場での勤続年数 1年未満 77名

1年以上3年未満 49名

3年以上 71名

現在無職(就労経験あり)34名

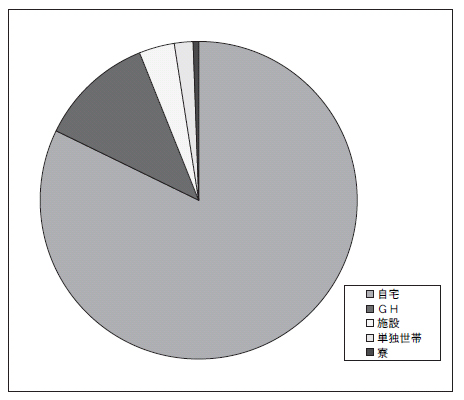

現在の生活の場 自宅 190名

GH 27名

施設 8名

2 労働者の就労支援の有効性に関する調査

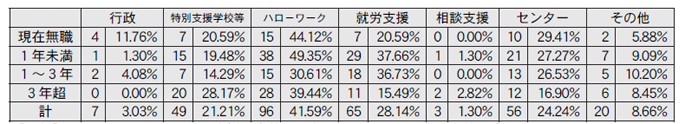

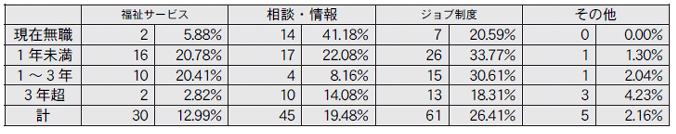

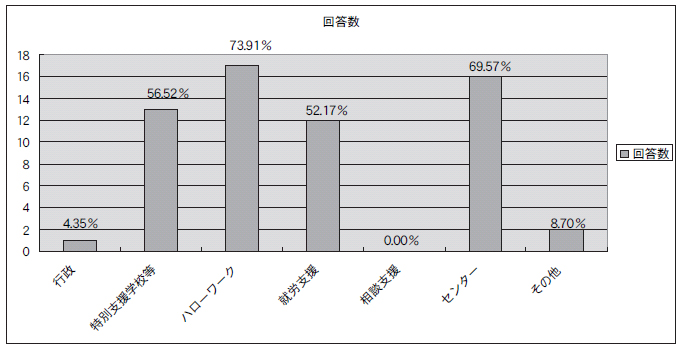

1)就職時に受けた就労支援の内容について(複数回答あり)

| どこで(この前は) (支援やアドバイスを受けた「機関」) |

だれに | 何を (どのような支援やアドバイス) |

|---|---|---|

| ・行政福祉担当者(市役所) 7 ・特別支援学校等 49 ・ハローワーク 96 ・就労支援事業者 65 ・相談支援事業所 3 ・障害者就業・生活支援センター 56 ・その他 20 (親族、知人、親の会、就職活動、千葉リハビリセンター、千葉障害者職業センター、東京障害者職業センター、病院、国立職業リハビリセンター) |

・福祉担当課担当者 8 ・特別支援学校進路担当 21 ・ジョブコーチ 82 ・就労支援員 43 ・その他福祉施設職員 3 ・その他 19 (先生、ハローワーク、合同説明会、進路担当等) |

・利用契約を締結しての福祉サービス・就労移行支援 29 ・相談支援や情報提供 45 ・ジョブコーチ制度の利用 61 ・その他 5 |

どこで

【分析】

・ハローワークでの就労支援が全体の4割を超え、その比率は次第に高まりつつある。

・就労支援事業所の支援、センターの支援を受ける割合も次第に高まりつつある(就労支援の効果と共にその役割もまた高まりつつある。)

・特別支援学校等での支援が勤続につながる傾向が見られる。(支援方法が有効なのか、労働者が若年であるからなのかは不明)

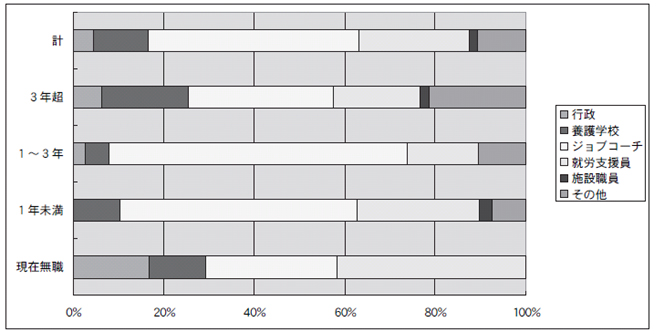

だれに

【分析】

・ジョブコーチから支援を受けた割合が1~3年勤続の層では、約半数に及ぶ。

・就労支援員から支援を受ける割合も増加傾向にある。

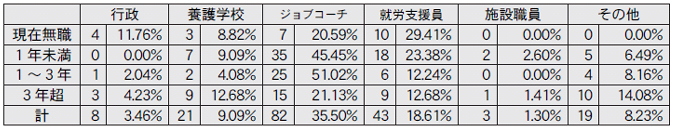

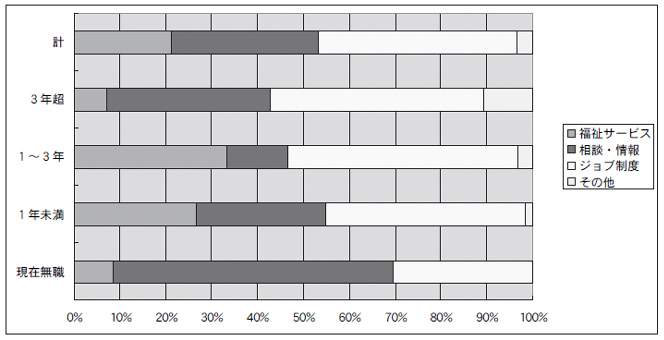

何を

2)就労継続の意思のもととなる要素について

2)-1 労働者を取り巻く会社の環境

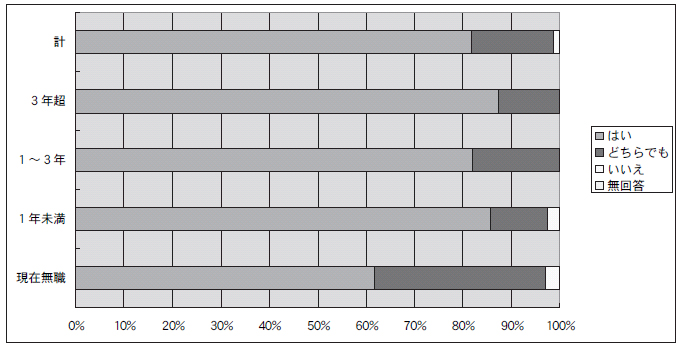

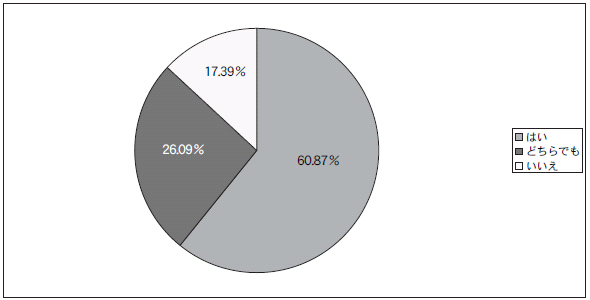

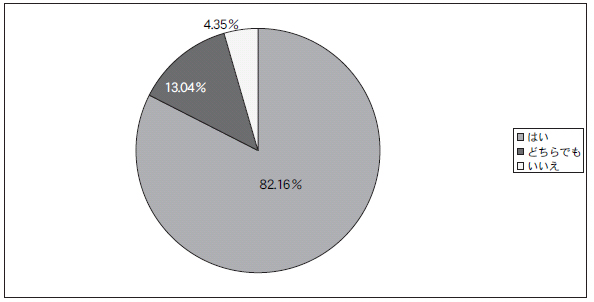

| 設問1 仕事は楽しいですか? |

はい 189 |

どちらでもない 39 | いいえ 3 |

無回答 0 |

【分析】

・勤続年数が長いほど仕事を楽しく感じる割合は高い。仕事を楽しく感じさせる要素が重要であることは確実である。具体的にどのような場面で感じるかは下の自由記述の欄参照。

※仕事ではありながら、人との関係(教える・誉められる)の中で仕事へのモチベーションを得ている。

| ☆働いていて一番やる気(うれしさ)を感じるときはどのようなときですか? | |

| ・ | パソコンの仕事を任せられた時。 |

| ・ | 一つの仕事を終えた時の達成感。 |

| ・ | 大変な仕事や難しい仕事をやりとげたこと。 |

| ・ | 実習の人に仕事を教える時。 |

| ・ | 自分の興味ある仕事をしている時。 |

| ・ | お給料を貰った時。 |

| ・ | 人の役に立っている時。 |

| ・ | 箱詰め、ケース詰めが楽しい。 |

| ・ | 自分達が作った物に対してお客様が喜んでくれた時。 |

| ・ | 仕事量が多くて、予想以上に早く終わった時、決められた時間内に仕事が出来た時。 |

| ・ | 職場のみんなと話しているときが楽しい。 |

| ・ | ダイレクトメールをやっている時。 |

| ・ | ミスなく仕事が出来た時。 |

| ・ | 昼食を食べている時。 |

| ・ | 品物の箱をきれいに並べられた時。 |

| ・ | お客様にありがとうと言われた時。 |

| ・ | 誉められた時、自分の仕事が見とめられた時、仕事を評価された時。 |

| ・ | みんなで協力して仕事が出来たとき。 |

| ・ | 力仕事を任された時。 |

| ・ | JCが来てくれる時。 |

| ・ | 今まで出来なかった仕事が、出来るようになった時。 |

| ・ | 仕事が多い時。 |

| ・ | 働いていること自体が嬉しい。 |

| ・ | スキルアップが出来る事。 |

| ・ | 自分が指導した人が、仕事を覚えてくれた時。 |

| ・ | 汗をかいている時に、仕事を頑張っているという実感が湧く。 |

| ・ | 仕事を覚えた時。 |

| ・ | 自分に目標がある時。 |

| ・ | 仕事に慣れてきた時。 |

| ・ | 雨の日は、社内で仕事が出来る事。 |

| ・ | 仕事の量が毎回違うので、その日の量を聞くことが楽しい。 |

| ・ | 流れ作業をしている時。 |

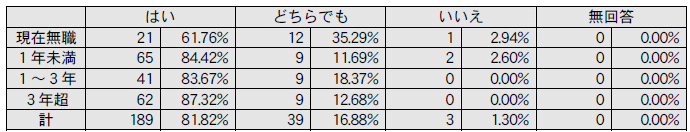

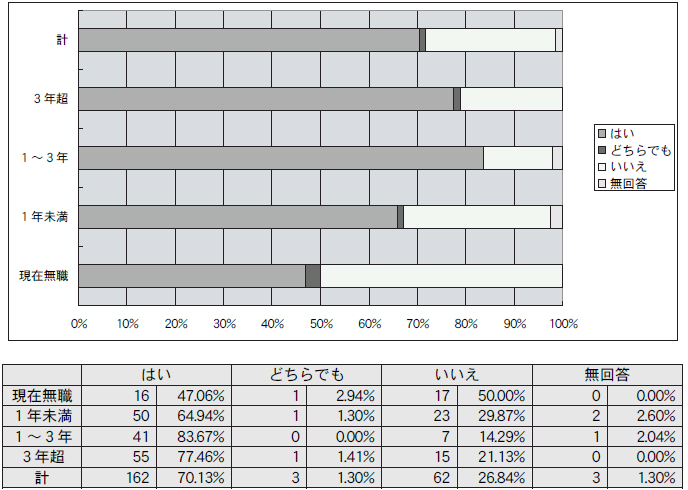

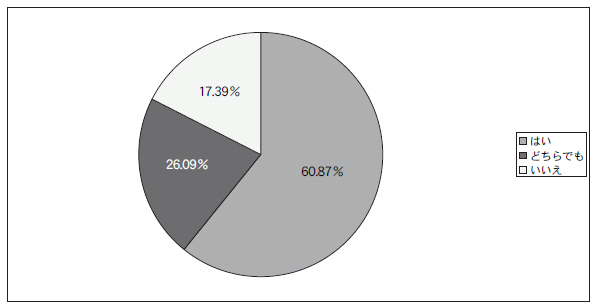

| 設問2 会社の中で仕事が変わったことがありますか? |

はい 118 |

どちらで もない 5 |

いいえ 106 |

無回答 1 |

【分析】

・仕事の変化の経験は約半数である。

・仕事の変化は勤続年数が長くなるにつれて増加する。

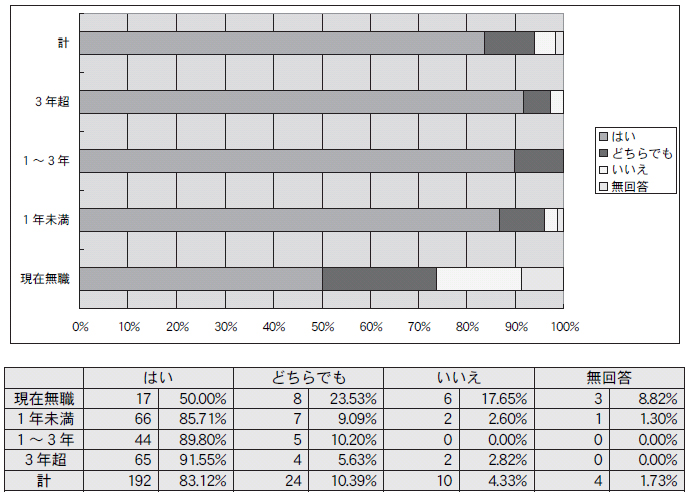

| 設問3 会社の中で困ったことなどを相談できる相談者はいますか? |

はい 192 |

どちらで もない2 |

いいえ 34 |

無回答 2 |

【分析】

・相談相手が会社内にいるとの回答は8割を超える。一方で現在無職の方の回答が6割であることから勤続(定着)のためには会社内に相談相手がいること(本人がいると感じること)が重要である。

| ☆それは誰ですか? ・職場の先輩、上司、リーダー。 ・同僚、事務員。 |

| 設問4 仕事の仲間は仕事中あなたを助けて(守って)くれますか? |

はい 192 |

どちらでも ない17 |

いいえ 20 |

無回答 1 |

【分析】

・仕事仲間が自分を守ってくれる、という意識は勤続年数が高まるにつれて9割を超えるようになる。一方で現在無職の方は7割にとどまり、仕事中に助けてもらえなかったという意識する方は2割を占める。仕事仲間からの「協力」を感じるか否かが勤続(定着)のためのポイントとなる。協力されていると感じるきっかけを知ることによって、支援サポートの重要なタイミングを逃さない職場環境づくり(支援体制づくり)が可能になると思われる。

| ☆それはどんなときですか? ・急ぎの仕事を手伝ってくれる。 ・仕事が分からない時。 ・ミスした時。 ・重い物を持っている時。 ☆どんなことですか? ・アドバイス、アイデア。 |

| 設問5 会社で仕事の意味や内容を説明してくれていますか? |

はい 192 |

どちらでも ない10 |

いいえ 25 |

無回答3 |

【分析】・仕事の内容説明については、勤続年数との関連に有意差は見られない。

| ☆どんなときに説明してくれていますか? ・アナログ→デジタルは大切とのこと。 ・国保連、レセプト。 ・最初に教えて貰った。 ・ミーティング時。 ・仕事をする前に手順や注意点を教えてくれる。 ・お金を稼ぐ大切さ。 ・接客のマナーが悪い時。 ・新しい仕事が出来たらその都度。 |

| 設問6 社員は丁寧な言葉使って接してくれますか? |

はい196 | どちらでも ない21 |

いいえ 13 |

無回答0 |

【分析】・周囲の社員の接し方については、勤続年数との関連に有意差は見られない。しかし現在 無職の方の周囲の社員の接し方に対する不満は長期勤続の方と比べると5倍に及ぶ。

| 自由記述 ・あだ名で呼んでくれる。 ・優しい。挨拶をしてくれる。 ・障害に合った内容で声掛けしてくれる。 ・全く差別なく接してくれる。 ・「早くしろ」と言われたことがある。 ・皆さん優しいのでこれからも続けていきたい。 ・アットホームで良い。 |

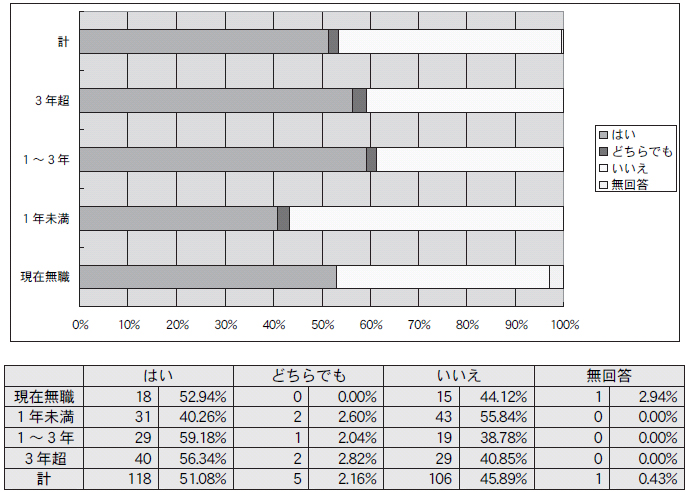

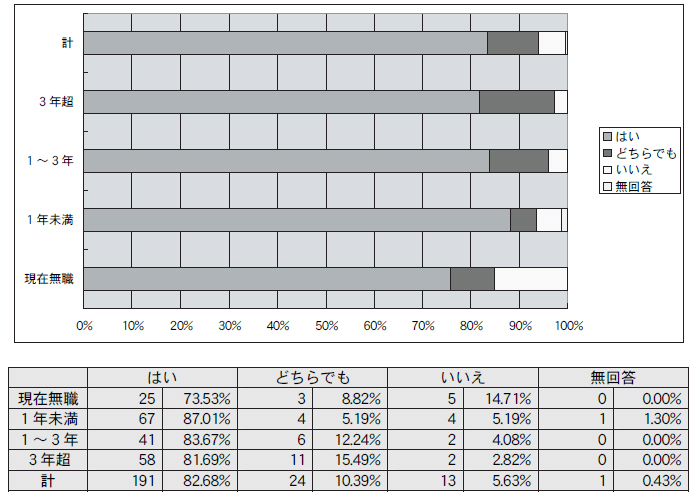

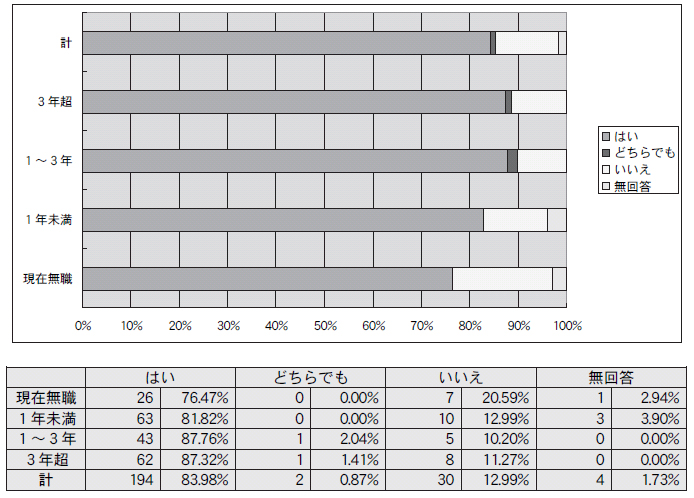

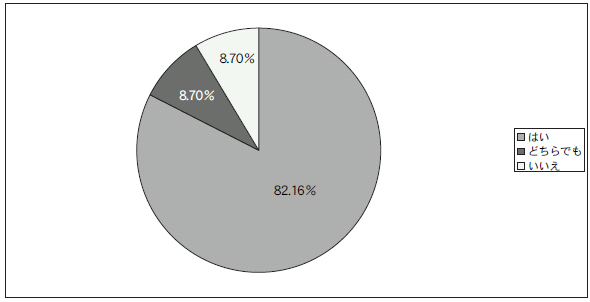

| 設問7 これからもこの会社で働き続けたいと思いますか? |

はい 192 |

どちらでも ない24 |

いいえ 10 |

無回答4 |

【分析】

・今後も勤続し続けたいという意識は、勤続年数が高まるにつれて強まり、3年超の方はその9割が引き続き働き続けたいという意識を持っている。長く勤続している方に手厚い支援があったという結果には自動的にはならないのものの、勤続年数が長いほど定着の意識が高まるので、定着支援は勤続年数が短いときほど手厚く行われる必要がある。

・長く勤めるほどもっと長く勤めたいと思うようになるのは、事実であるが、働き続けたいという意識を高めていくためには具体的に何が必要かといえば今後の調査が必要になる。

| 自由記述 ・今の仕事は自分に合っていると思うので頑張りたい。 ・定年まで働きたい。 ・一時期辞めたいときもあったが、今は続けたいと思う。 ・人間関係が良い、楽しい。 ・全く差別なく接してくれる。 ・土曜日が休みではないので嫌だ。 |

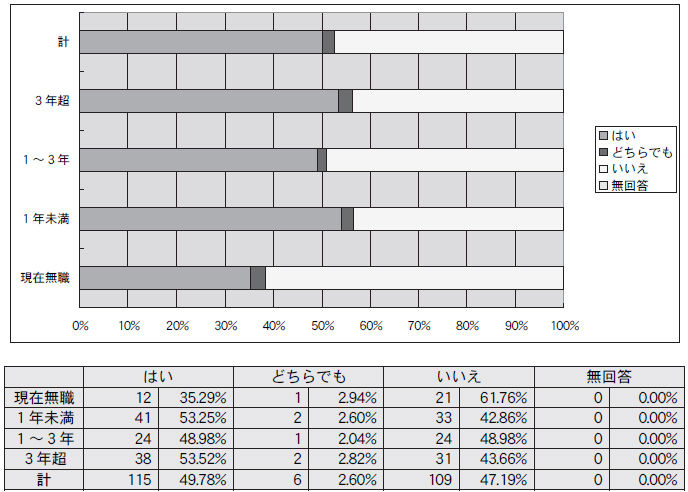

| 設問8 会社の中で働いている時間の中で勉強(研修会など)する機会はありますか? |

はい 115 |

どちらでも ない6 |

いいえ 109 |

無回答0 |

【分析】

・社内での研修の機会は約半数があると回答。勤続年数との関連に有意差は見られないものの現在無職の方と比較すれば、研修の機会は勤続のための重要な要素である。

| ☆それはどのような勉強(研修会)ですか? ・自分で時間を見つけて勉強をしている。 ・タイムシート。 ・外部研修会参加。 ・お客様がどのようにしたら喜ぶかなどの話をする。 ・ミーティングや勉強会、話しの中から勉強している。 ・キャリアセンターの人が来て勉強させてくれる。 ・保護者会。 ・業務の勉強会。手話勉強会。法律について。 ・コミュニケーションの取り方。 ・クレーム対処法 ・コンプライアンス(CSR) ・安全、衛生面に関する研修会。 |

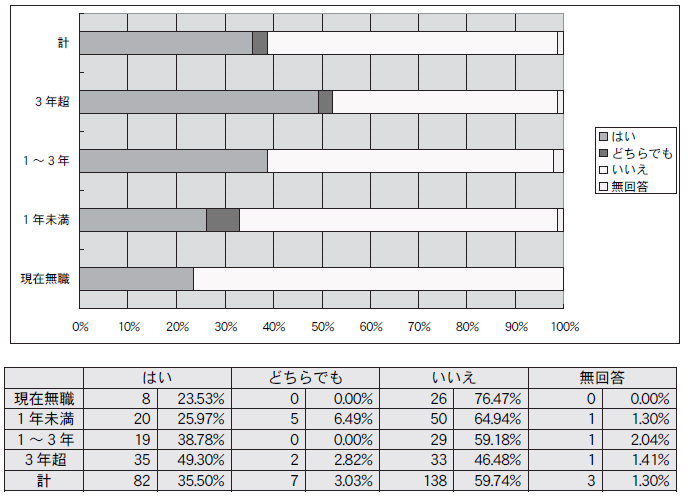

| 設問9 今までに、休日や自分のお金を使って勉強したことはありますか? |

はい 82 |

どちらでも ない7 |

いいえ 138 |

無回答3 |

【分析】

・休日を利用しての自発的な自己研鑽に努める割合は、勤続年数が長くなるほど高まる。

研鑽を通じての達成感(あるいは作業スキルの向上)が勤続の要素である。

| ☆それはどんな勉強(研修会)ですか? ・高校の復習をしたい。 ・本を読む。(仕事に関係のある) ・通信。 ・PC教室に通っている。 ・英語、漢字。 ・ビジネスマナー。 ・アメリカの手話。 ・絵画教室。 ・医学。 ・建設。 ・小説を作成中。 ・視覚障害者の支援について。 ・秘書検定、英文経理。 ・接客マナー研修。 |

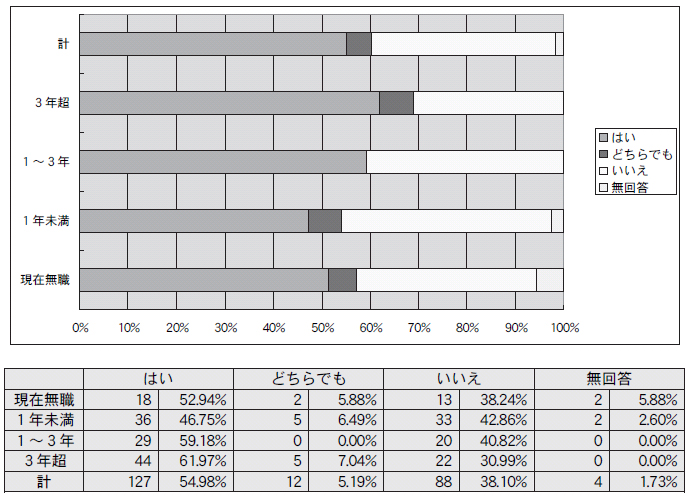

| 設問10 今後、時間やお金を気にせずに勉強できるとしたら何か資格などを取りたいと思いますか? |

はい 127 |

どちらでも ない12 |

いいえ 88 |

無回答 4 |

【分析】・資格を手にしたい欲求は、勤続年数が長くなるほど高まる。

| ☆それはどんな資格や免許ですか? ・データベース ・パソコン資格、英会話資格、漢字検定、福祉系の資格。 ・税理士。 ・手話検定。 ・車、バイク、バス、フォークリフトの免許。 ・薬剤師の資格。 ・登録販売士。 ・ホームヘルパー。 ・法律関係の資格。 ・簿記。 ・心理学。 ・調理師の資格。 ・保育士。 ・行政検定、司法書士。 ・韓国語、ハングル文字。 ・マンション管理士。 ・ガードマンの資格。 ・結婚したい。 ・フォトショップ。 |

2)-2 労働者を取り巻く地域生活の環境

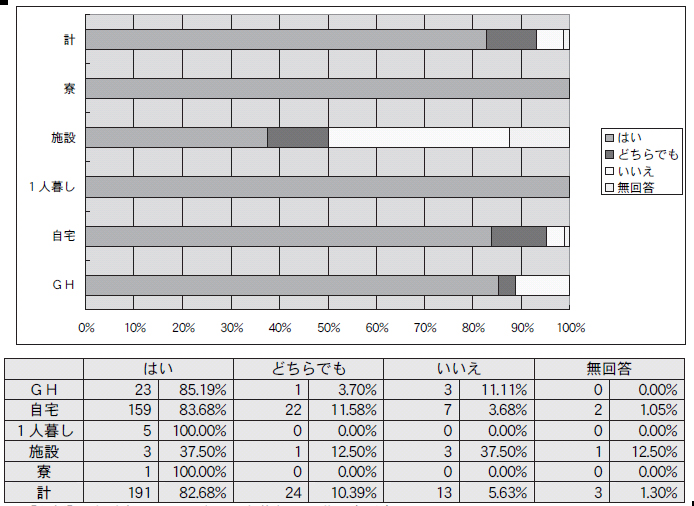

| 設問11 生活の場は居心地がよいですか? |

はい 191 |

どちらでも ない24 |

いいえ 13 |

無回答 1 |

【居心地感と勤続年数とのクロス集計】

【分析】・生活の場の居心地と、勤続年数との関連に有意差は見られないが、現在無職の方と比較すれば、就職していることは生活の居心地の良さを感じる要素であると思われる。

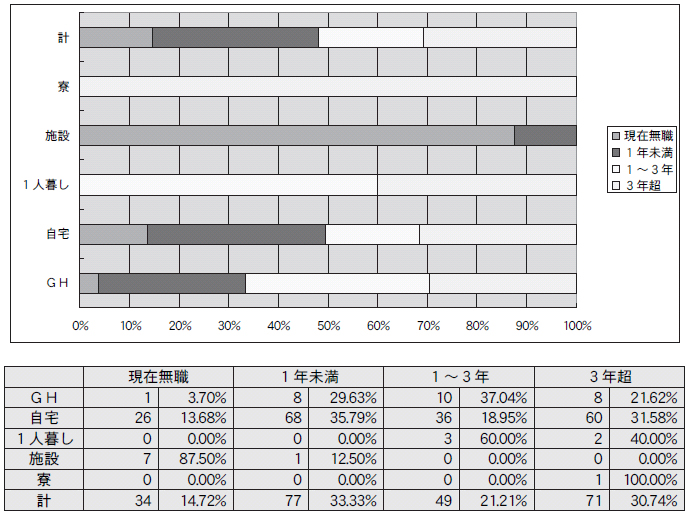

【居心地感と生活の場とのクロス集計】

【分析】・生活空間の居心地は一人暮らしの満足度が高い。

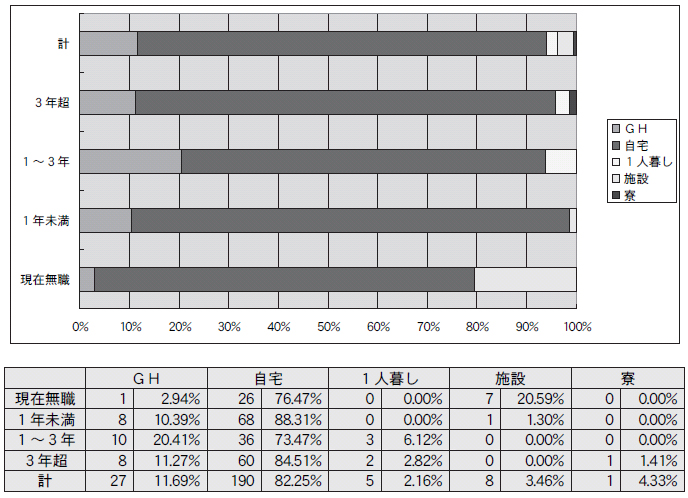

【生活の場と勤続年数とのクロス集計】

【勤続年数と生活の場とのクロス集計】

【分析】・一人暮らしは、就職しているからこそ可能になる生活スタイルと思われる。

| ☆一番“ほっと”するときは何ですか? ・ パソコン(ゲーム)している時。 ・ 寝る前。 ・ 家でボーっとしている時。 ・ 自分の余暇時間を過ごしているとき。 ・ 家族との食事、家族といる時。 ・ 入浴の時。リラックスできる。 ・ 音楽を聞く、歌う。 ・ 友達とのメールのやりとり。 ・ 猫と遊んでいる時。 ・ 友達と一緒にいる時、電話をしている時。 ・ 自宅に帰った時。 ・ 彼女、妻といる時。 ・ 図書館に行き、読書をする。 ・ お茶を飲んでいる時。 ・ ドラム教室。 ・ 酒を飲んでいる時。 ・ 新聞を読んでいる時。 ・ タバコを吸っている時。 |

| 設問12 休日や余暇を楽しむような趣味やサークルには参加していますか? |

はい 162 |

どちらでもない 3 | いいえ 62 |

無回答 3 |

【分析】・趣味活動等への参加割合と、勤続年数との関連に有意差は見られないが、現在無職の方の不参加割合は2倍に及ぶことから、余暇を過ごすメニューをもつことが勤続のための要素である。

| ☆どのような趣味やサークルですか? ・旅行。 ・友達とカードゲーム、プラモデル。 ・卓球、キャッチボール、バドミントン、スポーツクラブ、バスケットボール、ソフトボール、水泳。 ・パソコンでHPを作る。ブログ。 ・手話サークルに参加したい。 ・カラオケ、ボーリング。 ・ディズニーランドへ行く。 ・買い物、外出、部屋の掃除、運動、料理。 ・CD、DVD ・バッティングセンター、アームレスリング、空手、ビリヤード、ダーツに行く。 ・筋トレをする、スポーツジムに行く時、水泳。 ・特別支援学校OB会。(月に一度) ・彼女とデート ・犬の散歩。 ・支援センター余暇サービス。 ・オートサロンに行く事。 ・料理教室。 ・休みの前の酒。 ・手話サークル、アーチェリー。 ・コンサートに行く。 ・鉄道サークル(1ヶ月1回)、鉄道ファンのコミュニケーション。 ・楽器。(フルート等) ・小説を書く。 ・ゲームセンターで遊ぶ。 ・身内の子どもと遊ぶこと。 ・ドラム教室。 ・映画鑑賞、マンガ喫茶。 ・ゲームセンターで遊ぶ。 ・甥っ子と遊ぶ事、子供と買い物に行く。 ・友人と野球観戦。 ・車のチームの集まり。 ・ダンススクール。 ・競馬。 ・釣り。 ・ラーメン屋めぐり。 ・囲碁、将棋、チェス。 ・パチンコ。 ・宗教活動。 ・地元の祭りやその準備。 ・パズルゲーム。 |

| 設問13 会社以外で仕事を辞めたくなったときや働き続けるのがつらいと思ったとき相談できる方はいますか? |

はい 194 |

どちらでもない2 | いいえ 30 |

無回答4 |

【分析】

・職場以外に相談者がいる割合と、勤続年数との関連に有意差は見られないが、現在無職の方にとっての相談者がいない割合は2倍に及ぶことから、職場以外の相談者の存在は、勤続のための大切な要素になる。パーソナルネットワークの活用が望まれる根拠となる。

| ☆誰に相談していますか? ・家族。 ・友人。 ・会社の職員 ・世話人さん。 ・キャリアセンターJC。 ・自分で解決する。 ・特別支援学校の先生。 ・彼女。 ・市内支援センター。 ・病院の先生、病院のケースワーカー。 ・ピアカウンセラー。 ・行政の人(福祉課) ・ハローワーク。 ・明朗塾の職員、JC ・印旛学舎オソロク倶楽部。 |

※それぞれの労働者にこれらの支援者がいるのかどうかを探っていくことで、パーソナルネットワーク票を整備していくことが可能になると思われる。

5-6 障害をもつ労働者の雇用企業の意識調査集計(結果報告)

1 調査期間 平成20年12月10日~平成21年3月13日

2 調査対象 23社 (有効回答数23)

3 調査方法 調査員が職場に訪問しての面接による個別聞き取り調査

4 抽出方法 別途実施した障害を持つ労働者の意識調査に協力された特例子会社その他の企業

| 設問1 障害をもつ労働者を雇用した目的は何ですか?下記の選択肢のなからお選びください。(複数回答可) |

| □ 法定雇用率を満たすため 16 □ 労働力(戦力)を確保するため 8 □ 福祉への貢献のため 13 □ その他 5 (・自立支援を通じ地域に貢献するため) (・グループとして社会貢献するため。) (・企業の社会貢献を満たすため) (・社会貢献、企業の社会的責任を果たすため) |

【分析】

・企業として社会に貢するという使命感から障害者雇用をするという意識は全体の7割を超える。

| 設問2 設問1でお答えいただいた目的は現在、達成していますか? |

はい 19 |

どちらでもない2 | いいえ 2 |

| ☆お答えいただい理由をご記入ください ・障害者雇用率は現在2.0%を越えている。 ・法定雇用率集計中。 ・障害者の良さを本体の社員に認めて貰っている。 ・法定雇用率を充足している。 ・親会社は法定雇用率を既に充足していたが、更なる障害者雇用を行っている。 ・労働力として充分にその役割を果たしており、継続して就労していただいている。 ・労働としてみると厳しい面もある。責任を持ってくれてはいる。 ・施設面及び障害者育成に対する人材(意識)の教育が行き届いていないため。 |

|||

【分析】・障害者雇用の目的が達せられたという回答は8割を超えている。

| 設問3 設問1の目的以外に得られた効果はありましたか? |

はい 14 |

どちらでもない6 | いいえ 3 |

| ☆特記すべき効果をご記入ください ・セットアップ作業の「検品作業」に高い能力を示し、業務に貢献している。 ・受入側の意思の変化、知的障害者の理解、偏見がなくなってきている。 ・挨拶などは本体の社員以上に良くやっている。 ・障害を持った人が安心して働ける場で、活き活きとした社会生活を送っている。 ・親会社の職員の気持ちにも変化があったと感じる。(優しさ、思いやり等) ・作業のマニュアル化を図る事が出来た。 |

|||

【分析】・障害を持つ労働者を雇用してみて、新たな(別の)効果に気づいた企業は6割を超える。

| 設問4 採用前に障害者に期待していたことと、実際の働きぶりを比較し差異がありましたか? |

はい 14 |

どちらでもない5 | いいえ 4 |

| ☆とくに大きな差異をご記入ください ・一人ひとりの持つ能力と持久力に特筆すべきものがある。 ・「ホウ・レン・ソウ」をしっかり出来ない障害者スタッフが多い。……※ ・期待よりも不安があったが、教育すれば仕事は出来るようになる。 ・考えていた以上に能力を発揮している。 ・重度障害者も一生懸命働き、立派な戦力となり活躍している。 ・能力を発揮してもらうのは難しい。……※ ・期待していた以上に、工夫し協力し努力している。 ・思っていたよりも仕事に対して責任を持って勤務されている。 ・採用前は不安もあったが、採用してみて不安はなくなった。安心している。 ・集中力が思っていた以上に高くて驚いた。 ・接客業なので苦情の心配はありましたが、真面目で与えられた仕事をこなしています。 |

|||

【分析】・障害を持つ労働者の雇用前後の意識変化は6割に及ぶ。ただしうち2/11=18%はマイナス評価(※)であった。

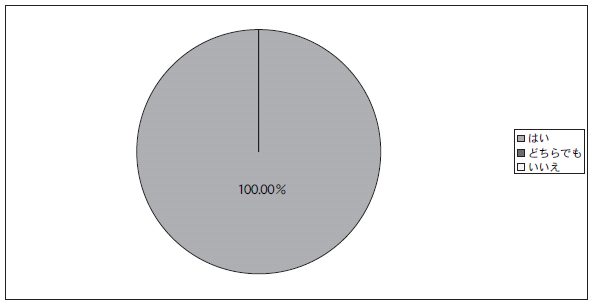

| 設問5 障害者と社員との双方向(社員からの指示、障害者からの質問や確認など)のコミュニケーションは図られていますか? |

はい 23 |

どちらでもない0 | いいえ 0 |

| ☆特記すべき実情をご記入ください ・業務中も特に障害者が質問しやすい雰囲気を作り、休み時間のウォーキング等を利用しコミュニケーションを図っている。 ・社員…朝礼、終礼、日報。保護者…連絡帳により行っている。 ・指導員を配置し、日々のコミュニケーションを充実している。 ・具体的な施策として、仕事のみならず一般教養も含めた勉強会、毎日の日誌、管理者全員による職場生活相談員、等を実施。 ・聴覚障害者社員が講師となって社員で手話勉強会を実施している。 ・健常者の職員が、真摯に耳を傾けていることが大きな要因。 ・就労者本人の性格もあり、コミュニケーションはとても広がっている。 ・実務を通じて職場が明るくなった様に感じられてきました。 ・業務日誌で社員からの指示や障害者からの確認を行い、家庭との連絡にも使用。 |

|||

| 設問6 障害者とともに働く社員の意識に変化はありましたか? |

はい19 | どちらでもない2 | いいえ 2 |

| ☆社員の意識が変化した点についてご記入ください ・障害者への理解が深まった。 ・障害者一人ひとりの業務のレベルアップに対し、健常者としての業務態度を反省。 ・福祉的就労ではなく一般就労としての指導。 ・考えることの難しさ、あきらめないこと。 ・障害を持った人を見る目が変わってきた。(良いほうに) ・それぞれ違った障害を持った社員同士がお互いに助け合い協力して仕事をしている。 ・障害者社員が誇りを持って働いてくれており、社員にも励みになっている。 ・どう伝えれば理解が容易なのか、常に考えていただけるようになった。 ・仕事を一緒にしていく上で覚えて欲しいので、一生懸命に教えている。 ・作業の時だけではなく、食事・休憩時間についても一緒に行動し、仲間として扱ってくれている。 ・働く仲間としての関係性。 ・お互いに思いやりの気持ちが表に出てきたように感じます。 |

|||

【分析】・障害を持つ労働者の雇用によって、他の社員の意識への影響は、8割を超えている。

| 設問7 障害者を雇用する経営者は意識(良くも悪くも)に変化はありましたか? |

はい19 | どちらでもない3 | いいえ 1 |

| ☆雇用後の経営者の意識の変化についてご記入ください ・知的障害者の仕事に対する姿勢、能力について。 ・障害者の就労に対する意思を上手に指導をする。 ・新鮮味があり、やりがいを感じている。 ・良くはわかりませんが、立派に働いていることに対して評価して貰っている。 ・障害者の実習や関係機関等の見学を積極的に受け入れ、対外活動も活発に行っている。 ・障害者雇用の重要性や、障害者社員達の働く気持ちの強さを改めて認知した。 ・継続雇用を考えた場合、業務の現場以外の者がスーパーバイザーとして入る必要がある。 ・思っていたよりも大変だと思います。 ・これから障害者雇用についての件は現在、ハローワーク指導部門に相談勉強中です。 ・積極的な採用と障害者雇用について関連機関との協力体制の強化。 |

|||

【分析】

・経営者による直接回答ではないが、8割が変化ありと回答している。次設問と合わせて外部機関との連携の必要性を強調する意見が見られるので、連携体制を整備することが雇用継続のための重要な要素であると思われる。

| 設問8 どのような機関・団体から障害をもつ労働者の受入を行なっていますか?下記の選択肢のなからお選びください。(複数回答可) |

|

| □ 特別支援学校(旧養護学校) 13 □ 福祉担当課 1 □ ハローワーク17 □ 福祉施設(就労支援事業所) 12 |

□ 相談支援事業所 □ 障害者就業・生活支援センター 16 □ その他 2 □ (・個人的なつながり) |

本研究事業では、障害者が就職するに当たり「就職前の支援者によるジョブマッチを前提としない就職支援メソッド」の開発を目的とした。この研究の中で231名の面接調査を実施したところ、就職前の障害者の姿と就職後の姿(または障害を持つ労働者に対する企業の期待度)の大きな変化が明らかになった。障害者の就職支援におけるジョブマッチとは利用者の作業能力と企業の作業内容とを合わせる手法であり、支援者の主導システムといえる。ところが就職前の姿をもとにジョブマッチしようとするところに問題があるのではないか。ジョブマッチとは本来、障害者を雇用する企業が日々行うことであり、そこには障害者を長期にわたり雇用し続けるという企業の使命感が存在しなければならない。この障害を持つ労働者を永く雇用し続ける企業の営為に対する施設職員の存在意義は就職前のジョブマッチだけでは果たせない。この点に気づくことで改めて、障害者への就職支援とは別に(実際には一体的に提供されるわけではあるが)企業への雇用支援の重要性に目が向くようになる。

そこで、施設職員が、企業支援のメソッドを効果的に身につけ、20年度事業で開発した「障害者雇用マニュアル」を広く活用していくために、さらに障害者雇用企業の意識やニーズに関する調査を進め、当該メソッドの有効性を実証する研究『障害者雇用企業の雇用継続(定着支援)を促進する効果のある、施設職員のための企業支援メソッドに関する研究調査とその効果に関する実証研究』を今後継続したい。

【参考資料】

1 労働者概況調査

| 調査項目 | 回答欄 | 調査項目 | 回答欄 | |

|---|---|---|---|---|

労働者氏名 |

性別 |

|||

年 齢 |

勤続年数 |

今の職場 | 今まで働いた職場 | |

転職回数 |

生活の場 |

|||

2 労働者の就労支援の有効調査

3)就職時に受けた就労支援の内容について

| どこで(この前は) (支援やアドバイスを受けた「機関」) |

だれに | 何を (どのような支援やアドバイス) |

どのくらい (期間) |

|---|---|---|---|

|

・行政福祉担当者(市役所) ・特別支援学校(養護学校) ・ハローワーク ・就労支援事業者 ・相談支援事業所 ・障害者就業・生活支援 ・その他 |

・福祉担当課担当者 ・特別支援学校進路担当 ・ジョブコーチ ・就労支援員 ・その他福祉施設職員 ・その他 |

・利用契約を締結しての福祉サービス享受 -就労移行支援 -就労継続支援( )型 -生活介護 ・相談支援や情報提供 ・ジョブコーチ制度の利用 ・その他 |

4)就労継続の意思のもととなる要素について

2)-1 労働者を取り巻く会社の環境

| 設問1 仕事は楽しいですか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

|

☆働いていて一番やる気(うれしさ)を感じるときはどのようなときですか? |

||||

| 設問2 会社の中で仕事が変わったことがありますか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

|

☆何回変わりましたか? |

||||

| 設問3 会社の中で困ったことなどを相談できる相談者はいますか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

|

☆それは誰ですか? |

||||

| 設問4 仕事の仲間は仕事中あなたを助けて(守って)くれますか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

|

☆それはどんなときですか? ☆どんなことですか? |

||||

| 設問5 会社で仕事の意味や内容を説明してくれていますか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

|

☆どんなときに説明してくれていますか? |

||||

| 設問6 社員は丁寧な言葉使って接してくれますか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

| 自由記述 |

||||

| 設問7 これからもこの会社で働き続けたいと思いますか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

|

自由記述 |

||||

| 設問8 会社の中で働いている時間の中で勉強(研修会など)する機会はありますか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

|

☆それはどのような勉強(研修会)ですか? |

||||

| 設問9 今までに、休日や自分のお金を使って勉強したことはありますか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

|

☆それはどんな勉強(研修会)ですか? |

||||

| 設問10 今後、時間やお金を気にせずに勉強できるとしたら何か資格などを取りたいと思いますか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

|

☆それはどんな資格や免許ですか? |

||||

| 設問11 生活の場は居心地がよいですか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

|

☆一番“ほっと”するときは何ですか? |

||||

| 設問12 休日や余暇を楽しむような趣味やサークルには参加していますか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

|

☆どのような趣味やサークルですか? |

||||

| 設問13 会社以外で仕事を辞めたくなったときや働き続けるのがつらいと思ったとき相談できる方はいますか? |

はい | どちらでもない | いいえ | 無回答 |

|

☆誰に相談していますか? |

||||

| 企業名 |

| 調査日 |

| 調査員氏名 |

| 設問1 障害をもつ労働者を雇用した目的は何ですか?下記の選択肢のなからお選びください。(複数回答可) |

| □ 法定雇用率を満たすため □ 労働力(戦力)を確保するため □ 福祉への貢献のため □ その他( ) |

| 設問2 設問1でお答えいただいた目的は現在、達成していますか? |

はい | どちらでもない | いいえ |

|

☆お答えいただい理由をご記入ください |

|||

| 設問3 設問1の目的以外に得られた効果はありましたか? |

はい | どちらでもない | いいえ |

|

☆特記すべき効果をご記入ください |

|||

| 設問4 採用前に障害者に期待していたことと、実際の働きぶりを比較し差異がありましたか? |

はい | どちらでもない | いいえ |

|

☆とくに大きな差異をご記入ください |

|||

| 設問5 障害者と社員との双方向(社員からの指示、障害者からの質問や確認など)のコミュニケーションは図られていますか? |

はい | どちらでもない | いいえ |

|

☆特記すべき実情をご記入ください |

|||

| 設問6 障害者とともに働く社員の意識に変化はありましたか? |

はい | どちらでもない | いいえ |

|

☆社員の意識が変化した点についてご記入ください |

|||

| 設問7 障害者を雇用する経営者は意識(良くも悪くも)に変化はありましたか? |

はい | どちらでもない | いいえ |

|

☆雇用後の経営者の意識の変化についてご記入ください |

|||

| 設問8 どのような機関・団体から障害をもつ労働者の受入を行なっていますか?下記の選択肢のなからお選びください。(複数回答可) |

|

| □ 特別支援学校(旧養護学校) □ 福祉担当課 □ ハローワーク □ 福祉施設(就労支援事業所) |

□ 相談支援事業所 □ 障害者就業・生活支援センター □ その他 ( ) |

最後にご回答者のプロフィールをご記入ください。

| 貴団体名 | |

| 職・お名前(ご芳名) |

ご協力ありがとうございました。