こうすれば雇用できる! 「障害者雇用マニュアル」 ~障害者雇用へのルート~

1 障害者雇用成功のためのポイント(企業インタビューを通じて明らかになったこと)

1-1 戦力として働き続けて欲しい~食品製造業で障害者を雇用する企業へのインタビュー

千葉県内の工場団地にある株式会社Tの生産管理課長N氏へインタビューしました。T社は食品製造業で従業員数は60 名。知的障害者、身体障害者7名を雇用しています。障害を持つ社員は製品袋(20kg)をパレットに積み上げる這い付け作業等を行っています。

1-2 N氏へのインタビューを通じて明らかになったこと

~これから障害者雇用をする企業へのメッセージ~

(1)出会い

まず「出会い」。出会わないことには始まらない。

障害者雇用は、雇用企業1社だけで完結できるものではない。

「雇用企業」と「働くことを希望する障害者」と「支援者」との出会いから始まる。

なぜ障害者雇用をしたのか?の答えは障害者就労支援者との出会いがあったからです。

出会うことで「障害とは何か」「障害者とは何か」「障害者雇用とは何か」を考え始めることができたのです。だからどのようにして、障害者就労の支援者と出会えるかを考えてください。

良い出会いを見つけるにはコツがあります。

障害者の企業就職を支援の主眼に置いている機関(またはその直接の担当者)と出会うのです。

待っているだけでは出会いはやってきません。あなたから行動を起こしてください。

※特別支援学校(養護学校)では…… 3-4特別支援学校の項目参照

※ハローワークでは…… 3-5 ハローワークの項目参照

※福祉施設では…… 3-6 就労移行支援施設等の項目参照

(2)勉強と思索

出会いと、雇用との間にあるものは「勉強と思索」です。

障害者とどのように職場で接すればよいのか、職場環境をどのように改善すればよいのかを勉強することが直接経営者に問われることになります。

経営者の人間理解や人の可能性を信じる心の資質が如実に反映されることになります。

法定雇用率達成という一里塚の「先」が見えてくるようになる、ともいえます。

事前に(障害者の働きぶりや戦力化を)期待していたわけではないのです。

というよりもむしろ、障害者の働きぶりを見たことがないので正確な期待が抱けません。

障害者を見たことがない人は、障害者に対して強い先入観を持っています。

だから障害者を見る機会・接する機会を持つことが大切です。

実際の行動そのものや行動の変化の割合(変化の大きさ=成長)に気づくことで、障害者に対する意識が変わったのです。

働き始めてしばらく経ってから障害者が本来持っている姿をはじめて私に見せるようになったと感じました。このことから3ヵ月程度で障害者の能力を判断しようとしてはならない、と思います。

経営者が辛抱強くなくてはならないと思いますが、障害者の変化・成長に気づくことができた経営者は「戦力にならない労働者を抱えなければならないことに対する忍耐」をしているわけではなくむしろ「大きな成長可能性」を楽しみに待っていられる心境に至るのです。

「1ヵ月で戦力化を図るために1ヵ月で必要な作業内容を教えきろう」と考えるべきではありません。もし本当にそうしたいならば1ヵ月で作業をこなせるようになる人材を探すべきです。

障害があってもなくても社員の成長に寄り添うところに意味があります。

自分の期待どおりの(多くの場合は期待以上となるのですが)社員の成長した姿を見たときに、障害者雇用という経営上の選択肢は間違っていなかったことが分かるようになるのです。

現場主任が、障害を持つ労働者を理解して、社長を説得することもあれば、そのまた逆もあります。現場主任が、障害者雇用そのものに理解と納得を持つことが不可欠です。

このことに気づくことが、社内の体制づくりのポイントではないでしょうか。

(3)気づきによる社員の変化(ここでの障害種別は知的障害です)

雇用は企業戦力極大化の最高最強の手段です。

障害者と接することは間違いなく社員の人間形成のプラスになります。

障害者と接することはマイナスにはなりません。

社員に思いやりの意識が育ちます。

自分のことだけを考えている若い社員が、職場の仲間を大切に考えられるようになるのです。

障害者をカバーしようというのではなく、一緒にやろうという思いが浮かんでくるのです。

障害者を雇用するにあたり不安を感じたのは事実です。

職場が工場ラインであるのでまず怪我や事故の心配をしました。

また食品衛生安全上のトラブルが発生するのでないかという不安もまたありましたが、取り越し苦労であることがすぐに分かりました。

健常者と障害者と比較した場合、いくつかの特徴があります。

まずは定められたルールの遵守性が高いということです。

ルールそのものを忘れることはあっても決められた手順をさぼるということは見られません。

覚えることに時間がかかることや、複数の作業の同時並行や臨機の対応が不得手ということがありますが、このことに対応するために「正確な作業指示の発出」を上司が心得ることによって、結果的に職場全体のトラブルやクレームの削減にもつながりました。

またいわゆる場の雰囲気が読めない、職制を十分理解しない、ということもまた、考えようによっては職場の規律維持には必要なことかもしれません。

上司がルールを遵守しないとき、そのことを下位の社員が正直に指摘することで職場の雰囲気は正常に維持されるのです。ある意味で幅の広い社員層が、職場内を広い視点からの改善のヒントを提供するといえるでしょう。

障害者とともに職場内で過ごし、作業教育を続けていく中で、障害者以外の社員の意外な面の発見もあります。

従来オンジョブトレーニングを得意としてきた社員(社員教育のベテランで「社員たるものこうあるべき」というイメージを強く持っている方)よりも、むしろ口数少なく作業指示も不十分と思える社員の方が、障害者の作業教育に向く(障害者からも教育を受けることを望まれる)ケースが見られました。

社内の作業教育の担当でない(なれなかった)ことが、ここでは逆に有利に働くことになるのです。

(4)障害を持つ労働者の意識

これもまた、大きな気づきですが、障害者は、自分から周囲の社員と同じように働きたい、という意識を強く持っています。

この点に関して、学校や施設の職員は、障害者を守るという思いからか、本人に耐え抜くべき努力をさせずにストップさせる行動がまま見られます。

本人が長く勤められるようにという配慮なのでしょうが、本人そのものの資質というよりも周囲の支援者によって知らず知らずのうちに作られてしまう「脆弱性」といえるのではないでしょうか。障害者を守るといいつつ、その成長の可能性の芽を摘むことになっているのではないかと思います。就職し働くことによって障害者本人の耐性に変化が現れます。個人差はあるものの耐性は必ず強まります。仕事や職場への適応能力が高まるのです。

支援者の手厚い支援がかえってこの耐性の強化を妨げる結果になることに気づいていただきたいものです。

(5)雇用はスタート地点

勤続のために必要なことと、雇用のために必要なこととは異なります。

働けない障害者の理由と、退職せざるを得ない理由とは別です。

2 雇用継続のためのポイント

(障害を持つ労働者の意識調査結果から明らかになったこと)

(1)就職時に受けた就労支援の内容について

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | ハローワークでの就労支援が全体の4割を超え、その比率は次第に高まりつつある。 |

| ・ | 就労支援事業所の支援、センターの支援を受ける割合も次第に高まりつつある(就労支援の効果と共にその役割もまた高まりつつある。) |

| ・ | 特別支援学校等での支援が勤続につながる傾向が見られる。(支援方法が有効なのか、労働者が若年であるからなのかは不明) |

※障害者雇用のための連携を取る関係機関としては「ハローワーク」「就労支援事業所(福祉施設)」「特別支援学校」をまず考えてください。

(2)仕事を楽しい、と感じること

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 勤続年数が長いほど仕事を楽しく感じる割合は高い。仕事を楽しく感じさせる要素が重要であることは確実である。具体的にどのような場面で感じるかは「事業報告書」参照のこと。 |

※仕事ではありながら、人との関係(教える・誉められる)の中で仕事へのモチベーションを得ていることが読み取れます。仕事を楽しく感じるポイントは人それぞれですから、雇用した労働者への面接等を通じて仕事の中にそのような場面を作り上げる工夫が必要です。他の社員との関わりの場面を作ることも大切です(もちろん個人差があります。濃密な人間関係の押しつけがストレスを引き起こす恐れもまたあります)。

(3)会社の中で適材適所をすすめていく

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 仕事の変化の経験は約半数である。 |

| ・ | 仕事の変化は勤続年数が長くなるにつれて増加する。 |

※就職後の適材適所により、就職時とは異なる仕事内容への異動が障害を持つ労働者の半数以上に見られます。周囲の社員による、本人にとって慣れた作業である、という思い込みがないかどうかの点検が常に必要です。新しい作業を通じて本人が誰にも見せたことのない(本人さえ気づいていない)能力を引き出すことが可能になるのです。

大いにチャレンジをすべきポイントといえるでしょう。

(4)会社の中で困ったことなどを相談できる相談者をつくる

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 相談相手が会社内にいるとの回答は8割を超える。一方で現在無職の方の回答が6割であることから勤続(定着)のためには会社内に相談相手がいること(本人がいると感じること)が重要である。 |

※身近な職場の中に相談相手がいることが大切です。障害者本人が「相談相手」と感じることが大切ですから、会社による「相談相手は直属の上司」などという役割の設定がそのまま有効になるわけではありません。上記1-2(3)でもOJTを得意としない社員が逆に障害を持つ労働者から、教員を受けたい社員として認識されている事例を紹介しています。

(5)会社以外でも仕事を辞めたくなったときや働き続けるのがつらいと思ったときに相談できる相談者をつくる

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 職場以外に相談者がいる割合と、勤続年数との関連に有意差は見られないが、現在無職の方にとっての相談者がいない割合は2倍に及ぶことから、職場以外の相談者の存在は、勤続のための大切な要素になる。パーソナルネットワークの活用が望まれる根拠となる。 |

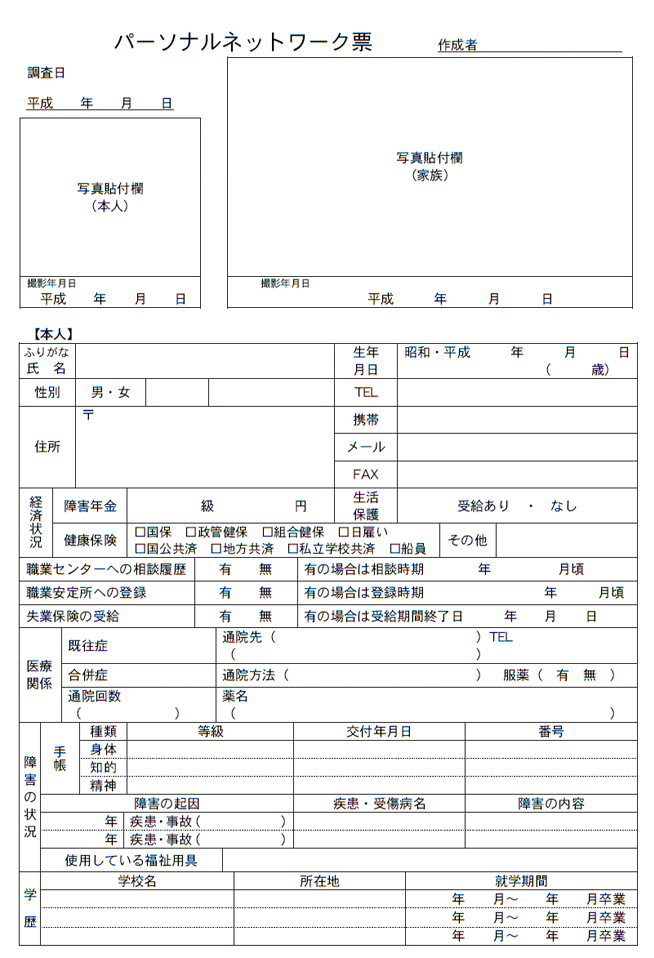

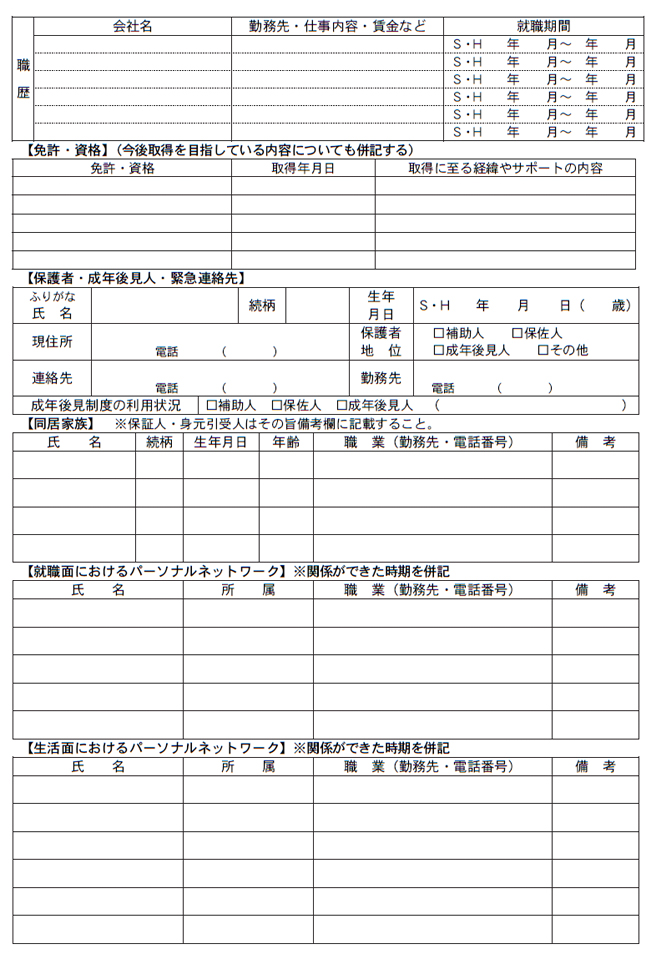

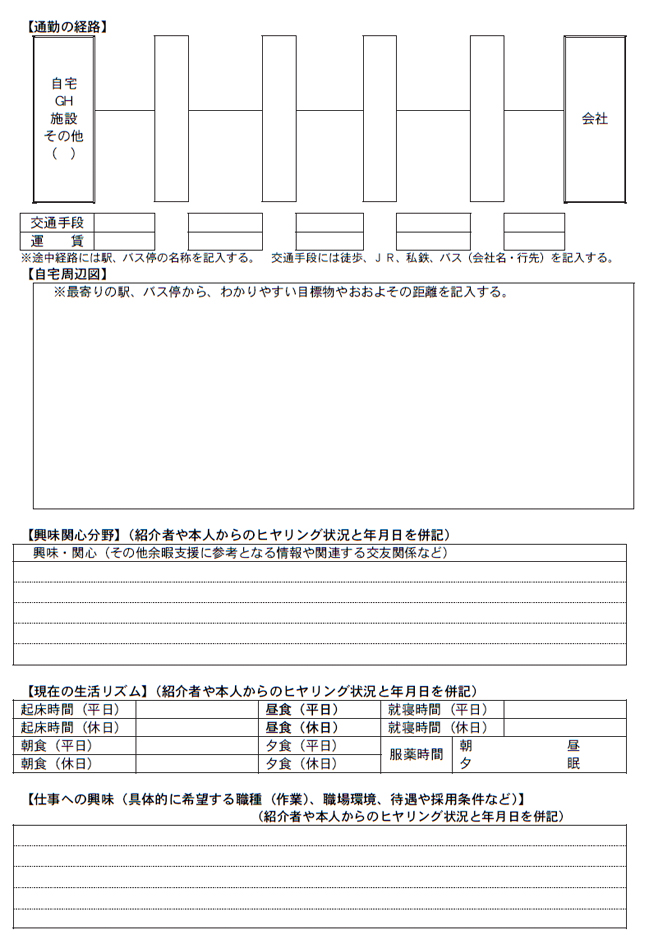

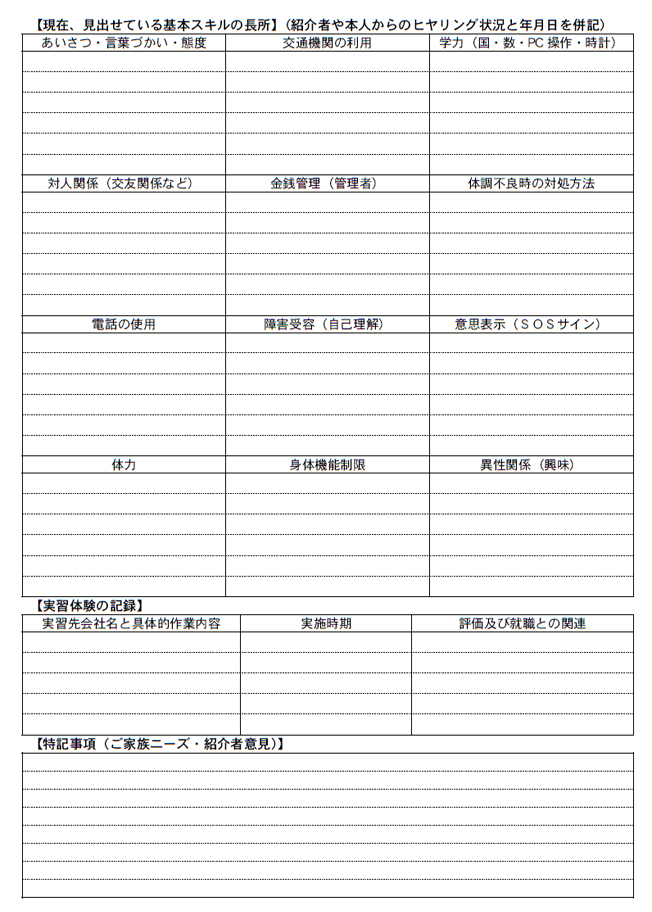

※それぞれの労働者に、「事業報告書」にあるような支援者がいるのかどうかを探っていくことで、パーソナルネットワーク票(巻末掲載)を整備していくことが可能になると思われます。障害を持つ労働者一人ひとりの人間関係(パーソナルネットワーク)を明確にしていざというときに適時に活用(応援依頼)できる体制を作り上げることが重要です。この支援体制は、支援する側が意識して自発的に作り上げなければならないのです。

また障害を持つ社員が以前離職したことがあるならば、その情報(特に離職時にどのような支援体制があったのか、または支援体制の不備があったのか)を十分に理解していることが大切です。

(6)仕事の仲間が、みんなで助ける(守る)

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 仕事仲間が自分を守ってくれる、という意識は勤続年数が高まるにつれて9割を超えるようになる。一方で現在無職の方は7割にとどまり、仕事中に助けてもらえなかったという意識する方は2割を占める。仕事仲間からの「協力」を感じるか否かが勤続(定着)のためのポイントとなる。協力されていると感じるきっかけを知ることによって、支援サポートの重要なタイミングを逃さない職場環境づくり(支援体制づくり)が可能になると思われる。 |

※上記(2)と同様に、仲間に助けられたと感じるポイントは人それぞれですから、雇用した労働者への面接等を通じて仕事の中にそのような場面を作り上げる工夫が必要です。他の社員との関わりの場面を作ることも大切です(もちろん個人差があります。濃密な人間関係の押しつけがストレスを引き起こす恐れもまたあります)。

(7)定着のための支援は、働き始めほど手厚くする

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 今後も勤続し続けたいという意識は、勤続年数が高まるにつれて強まり、3年超の方はその9割が引き続き働き続けたいという意識を持っている。長く勤続している方に手厚い支援があったという結果には自動的にはならないものの、勤続年数が長いほど定着の意識が高まるので、定着支援は勤続年数が短いときほど手厚く行われる必要がある。 |

| ・ | 長く勤めるほどもっと長く勤めたいと思うようになるのは、事実であるが、働き続けたいという意識を高めていくためには具体的に何が必要かといえば今後の調査が必要になる。 |

※定着支援は、働き始めがいちばん大切になります。特に職場の人間関係に早くなじむためにどのような工夫をするか、仕事の覚えはじめにどのような「達成感」を得られる工夫をするか、という発想が大切です。

(8)会社の中で働いている時間の中で勉強する機会(研修会など)はあるか?

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 社内での研修の機会は約半数があると回答。勤続年数との関連に有意差は見られないものの現在無職の方と比較すれば、研修の機会は勤続のための重要な要素である。 |

※前(7)とも関連しますが、職場の中での研修は、自分が社員として大切に待遇されていることを感じるきっかけとなります。なお、会社側は研修、と意識していても障害を持つ労働者自身が、研修と認識していないこともあるため併せて工夫が必要です。特にOJTは形態上、研修・勉強とは感じにくい面があるため、何かはっきりとした区切りのようなものを工夫する必要があります。

(9)今までに、休日や自分のお金を使って勉強したことはあるか?

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 休日を利用しての自発的な自己研鑽に努める割合は、勤続年数が長くなるほど高まる。 研鑽を通じての達成感(あるいは作業スキルの向上)が勤続の要素である。 |

※障害を持つ労働者に自己研鑽を求めていくことは重要です。職務遂行上、期待をかけられることが勤続のモチベーションを生み出すことがあります。

(もちろん個人差があります。濃密な関わりがストレスを引き起こす恐れがあることは人間関係づくりと同様です。ただしこのことを理由にして本人への期待を切り捨ててしまうのは本末転倒となります。本人の障害特性をどのように活かしていくかという観点からジョブコーチ等からの専門支援を仰ぐことも検討してください)

(10)今後、時間やお金を気にせずに勉強できるとしたら何か資格などを取りたいと思うか?

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 資格を手にしたい欲求は、勤続年数が長くなるほど高まる。 |

※前(9)とも関連しますが、職務遂行上、期待をかけられることが勤続のモチベーションにつながります。ただし取得を目指す「資格」がどのような意味を持つかが十分に理解できないことがありますので、キャリアアップのための面接指導や情報提供などが必要となります。

(11)休日や余暇を楽しむような趣味やサークルには参加しているか?

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 趣味活動等への参加割合と、勤続年数との関連に有意差は見られないが、現在無職の方の不参加割合は2倍に及ぶことから、余暇を過ごすメニューをもつことが勤続のための要素である。 |

※障害者雇用企業に関わらず、社員の余暇については関わりのないケースが多いのですが、勤続のためには、充実した(本人がそのように感じることがポイントですが)余暇が大切な要素になります。社員の余暇活動を「社内ニュース」などで交流するなど工夫をすることを検討してください。

3 障害者雇用のためのサポート活用のポイント

3-1 ジョブコーチ(職場適応援助者)の支援を活用するために

ジョブコーチは、国の制度に基づき、無料で活用できます。多くの企業が感じている次に挙げる点の解決には、ジョブコーチの活用が有効です。

① 障害者を雇用しようと思っているが、職場にとけ込めるか、仕事がきちんとできるか不安である。

② 障害を受け、リハビリ中の従業員が復職することになっているが、どのような点に配慮すればよいか教えてほしい。

③ 知的障害者に仕事をどのように教えたらよいかとまどっている。

④ 障害の特性に合わせて作業工程を変えたいと思っているが、どのようにすればよいかわからない。

⑤ 車いすを使用している障害者を雇用しようと思っているが、施設などをどのように改善すればよいか知りたい。

⑥ 休みがちな障害者がいるが、原因が分からず困っている。

⑦ 長く勤務している障害者の作業量が、最近落ちてきたがどのように指導するべきか迷っている。

千葉障害者職業センターでは、これらの相談等に対して、職業リハビリテーション専門機関の立場から雇用管理に関する助言その他の支援を行っています。事業主に対する支援に当たっては、個々の事業主の障害者雇用に関するニーズと雇用管理上の課題を分析して「事業主支援計画」を策定し、体系的な支援を行っています。

障害者職業カウンセラーが配置され、公共職業安定所等の関係機関との密接な連携の下、地域の職業リハビリテーションネットワークの中核として、地域に密着した職業リハビリテーションサービスを実施しています。

また、障害者及び事業主に対して職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業を実施するとともに、そのためのジョブコーチ養成研修を障害者職業総合センターと一体的に実施しています。

ジョブコーチの支援を活用するためには、「千葉障害者職業センター」へご相談ください。

千葉障害者職業センター

〒261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町1-1-3 TEL 043-204-2080 FAX 043-204-2083

|

ジョブコーチの支援の内容 【障害者への支援例】 ※障害者の職場定着には、職場内で上司や同僚が適切に援助や配慮を行っていくことが重要です。 ジョブコーチによる支援は、永続的に行うものではなく、直接障害者と事業主に支援を行いながら上司や同僚に適切な支援方法を伝え、ジョブコーチによる支援を終了しても、職場内で支援が継続されることを目指しています。職場適応上の課題が改善され、職場内での上司や同僚からの支援が適切に行われるようになった段階で支援を終了します。 |

3-2 助成金制度を活用するために

ここでは、制度そのものを説明するのではなく、多く利用されている助成金制度は何かをお知らせします。受給条件等は、パンフレットやホームページ検索してください。

数多くある助成金制度のすべてを熟知する必要はなく、ポイントとなる部分を理解すれば、障害者雇用への道が格段と近くなります。

| 確実に理解すべき助成金メニュー | |

| 1 | トライアル雇用(試行雇用)奨励金制度 |

| 2 | 精神障害者ステップアップ雇用奨励金 |

| 3 | 雇用支援制度導入奨励金 |

| 4 | 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)制度 |

| 5 | 重度障害者介助等助成金(業務遂行援助者の配置助成金) |

| 6 |

事業主・事業主団体等を活用した委託訓練制度 |

3-3 障害者就業・生活支援センターの支援を活用するために

障害者就業・生活支援センターは、障害者の雇用の促進等に関する法律第33条の規定に基づいて県知事が指定した社会福祉法人等の法人であり、就職や職場への定着が困難な障害者を対象として、身近な地域で、雇用、福祉、教育等の関係機関との連携の拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を一体的に行います。

障害者雇用支援に関しては「ジョブコーチ」と並ぶ専門機関です。無料で活用できます。

千葉県内の障害者就業・生活支援センター

| 障害者就業・生活支援センター あかね園 |

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜3 丁目4 番5 号 電 話 047(452)2715 FAX 047(452)2693 |

| 障害者就業・生活支援センター 千葉障害者キャリアセンター |

〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港43 番地 電 話 043(204)2386 FAX 043(246)7911 |

| 障害者就業・生活支援センター ビック・ハート |

〒277-0005 千葉県柏市柏1-1-11 JR柏駅前 ファミリかしわ 3 階 電 話 04(7168)3003 FAX 04(7168)3006 |

| 東総障害者就業・生活支援センター | 〒289-2513 千葉県旭市野中3825 電 話 0479(60)0211 FAX 0479(60)0212 |

| 障害者就業・生活支援センター ふる里学舎地域生活支援センター |

〒290-0265 千葉県市原市今富1-110-1 電 話 0436(36)7762 FAX 0436(36)7612 |

| 障害者就業・生活支援センター 就職するなら明朗塾 |

〒285-0026 千葉県佐倉市鏑木仲田町9-3 電 話 043(235)7350 FAX 043(235)7351 |

(主な業務内容)

① 障害者からの相談に応じ、その就業及びこれに伴う日常生活上の問題について、必要な指導及び助言その他の援助を行うこと。

② 事業主に対して、障害者の就職後の雇用管理に係る助言等を行うこと。

③ 障害者に対して、地域障害者職業センター又は事業主により行われる職業準備訓練を受けること及び職場実習を行うことについてあっせんすること。

④ 障害者雇用支援者に関する情報の収集及び提供、障害者雇用支援者に対する研修を行うこと。

⑤ 生活支援を専門に担当する職員を配置し、支援対象障害者の家庭等を訪問すること等により、支援対象障害者の生活上の相談等に応ずるなど就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活に必要な支援を行うこと。

⑥ 公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、盲学校、聾学校、養護学校、当事者団体等の関係機関との連携を図り、情報交換を行うこと。

3-4 特別支援学校の支援を活用するために

特別支援学校(旧養護学校)は、障害を持つ方の療育・教育機関です。高等部(高等学校に相当します)卒業生の就職については、各学校に「進路指導主事」が配置され、担当しています。

特別支援学校卒業生の採用を検討される場合は、地域の特別支援学校の進路指導主事の先生と、連絡をとることをお勧めします。

3-5 ハローワークの支援を活用するために

| 名称 | こんな時にご相談下さい | 具体的な支援内容 |

| ハローワーク | ① 障害を持った従業員を雇用したい。 ② 助成制度をどのように活用するか知りたい。 |

① 障害者の職業斡旋 ② 助成制度の活用法 |

障害者の就職にあたり、障害を持つ方の4割は、ハローワークから情報を得ているという調査結果があります。障害者雇用にあたり「求人票」をハローワークに提出すると共に、求職情報をハローワークから得ることができます。ジョブコーチや障害者就業・生活支援センタースタッフもハローワークと密な連携をとっています。労働者雇用に関する総合的な窓口ですので、障害者雇用に関する全般的な問い合わせの最初の窓口として活用することができます。

3-6 就労移行支援事業所等(福祉施設・授産施設・作業所)の支援を活用するために

福祉施設には、数多くの種別があり、なかなか外部からはその違いを理解することがむずかしいかもしれません。平成18年4月に障害者自立支援法が施行され、障害者の就職支援は「就労移行支援事業」で主に行われます。したがって、障害者雇用に関する相談や障害者の求職情報等を福祉施設に求めるときは、「就労移行支援事業」であるかどうかを確認してください(「就労継続支援事業」でも障害者雇用に取り組んでいる事業所も一部にはあります)。

就労移行支援事業を実施する福祉施設には「就労支援員」が配置されています。障害者雇用を検討されるときは、就労移行支援事業所の就労支援員と連絡をとることをお勧めします。

3-7 良いジョブコーチ・就労支援員の見分け方

就労支援をしている障害を持つ方の「強み・長所」を尋ねてください。即座に10個以上の長所を回答できないジョブコーチや就労支援員は、要注意です。

また、ジョブコーチ・就労支援員自身の服装や礼儀正しさ、約束の時間を守るかどうかなど、社会人としてのマナーを備えているかどうかもチェックポイントです。

そして、ジョブコーチ・就労支援員本人を社員として採用したくなるか、がいちばん重要なチェックポイントと言えるでしょう。障害を持つ方への関わりは企業1 社で完結できません。長く連携をとり続けるパートナーとしてふさわしいジョブコーチ・就労支援員との出会いを見つけることが、障害者雇用においては、とても重要なことです。

※もちろんジョブコーチ・就労支援員も、企業の人事担当者と交流を続けていく中で、自分自身が就職したいと感じる企業であるかを見ています。またこの人のためならば人生を賭けて働きたいと感じる社長の下へ、就職を希望する障害を持つ方を紹介したいと考えているのです。

4 採用プロジェクトチーム体制作りのすすめ

障害者雇用は、経営者お一人、あるいは現場主任お一人の発起でスタートしますが、会社全体の取り組みとすることが大切です。できるだけ早く会社内に「採用プロジェクトチーム」を立ち上げることをお勧めします。下表を参考に社風に合った組織化をご検討ください。

| ① | プロジェクトチームの立上げ、進行は強力なトップダウンが必要である。 |

| ② | プロジェクトチームの一人ひとりが「障害者雇用はなぜするのか」を明確に理解にする(以後の計画はこの理解度によって決まる)。 |

| ③ | プロジェクトチームと現場の従業員の温度差をなくすことが成功のポイント(現場従業員が理解していないと採用されても社員の定着割合が低い)。 |

| ④ | そのためにプロジェクトチームは「障害特性」について学ぶ(実際の現場を見ることや経験者の話を聞くのが一番)。 |

| ⑤ | 現場の従業員は障害者の特性ではなく、まずは「なぜ障害者と一緒に働くのか(働かなくてはならないのか)」を知る。 |

| ⑥ | 現場の従業員は「なぜ障害者と一緒に働くのか」を理解すれば、自ずと障害者特性の理解も促進される。 |

| ⑦ | まず1 名から採用して現場でプロジェクトチームや現場の従業員を育てる(身近で成功事例を作り上げる)。 |

| ⑧ | 多方面からの意見を最大限活用する(時として福祉の専門家より専門的な意見が出ることも)。 |

| ⑨ | プロジェクトチームにも限界があることを知り、チーム内に専門家を入れることを検討(成功事例や特性を学んでも、実際に障害者と接することの体験は圧倒的に不足している。イメージだけでは成功しない)。 |

| ⑩ | 障害者雇用の意義は障害者雇用促進法だけではなく、戦力であることを全社的に理解する(雇用した企業のほとんどが「障害者を雇用してよかった、休まれては困る存在」と答えている。 つまり戦力として会社に貢献しているという実態がある)。 |

5 障害者雇用を企業文化とするために

5-1 特例子会社に関する情報に注目しましょう

「障害者雇用促進法」の最新の改正情報にアンテナを高くしてください。

5-2 「障害者」という思い込みから脱しましょう

このマニュアルでここまでに説明してきた内容の「障害者」を「新入社員」と置き換えてみてください。実は「障害」を理由とした不適応は意外に少数であることに容易に気づくことができます。です。つまり障害のない学卒の新入社員に対する課題(期待)と本質的に変わるところはないのです。

5-3 障害者就職支援機関との連携の大切さに気づきましょう

パーソナルネットワーク票をぜひ活用してください。

5-4 他の障害者雇用企業との連携を図りましょう

特例子会社連絡会などの場を活用して同じ企業視点での学習の機会を見つけてください。

5-5 障害者雇用促進法(障害者法定雇用率)を追い風と感じましょう

障害者雇用企業は、障害者従業員を重要な戦力と感じています。

ワークシェアリングの一つのスタイルとして考えることができます。

5-6 障害者雇用企業の意識調査から(障害者雇用企業の声)

(1)障害を持つ労働者を雇用した目的は何か?

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 企業として社会に貢献するという使命感から障害者雇用をするという意識は法定雇用率を達成するという目的を超えて全体の7割を超える。 |

※義務ではなく使命からわき上がる「思い」を大切にしてください。

(2)その目的は現在達成しているか?

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 障害者雇用の目的が達せられたという回答は8割を超えている。 |

※障害者雇用を「成功」と感じている企業の数に注目してください。

(3)設問1の目的以外に得られた効果はあるか?

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 障害を持つ労働者を雇用してみて新たな(別の)効果に気づいた企業は6割を超える。 |

※障害者雇用をしてみて(期待していなかった)気づく新たな効果があります。

(4)採用前に期待していたことと、実際の働きぶりを比較して差異はあるか?

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 障害を持つ労働者の雇用前後の意識変化は6割に及ぶ。ただしうち2/11=18%はマイナス評価(ホウ・レン・ソウがしっかりとできない、能力を発揮してもらうのは難しい)であった。 |

※採用前とは、異なる成長する姿に期待してください。

(5)障害者とともに働く社員の意識に変化はあったか?

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 障害を持つ労働者の雇用によって、他の社員の意識への影響があったという回答は、8割を超えている。 |

※社員の意識が変わることで、会社の雰囲気が変わります。

(6)経営者の意識に変化はあったか?

| 【アンケート結果の分析】 | |

| ・ | 経営者による直接回答ではないが、8割が変化ありと回答している。外部機関との連携の必要性を強調する意見が見られるので、連携体制を整備することが雇用継続のための重要な要素であると思われる。 |

パーソナルネットワーク表のWORDデータ、PDFデータは「就職するなら明朗塾」ホームページからダウンロードすることができます。

平成20年度障害者保健福祉推進事業 |

|

|

「利用者本位の公平で公正な就労移行支援サービスのあり方に関する研究」 事業報告書 ・ 別冊 『こうすれば雇用できる!「障害者雇用マニュアル」~障害者雇用へのルート~』 2009.3.31発行 |

|

| 事業受託者 | 社会福祉法人光明会 理事長 小澤定明 |

| 事業提案者 | 社会福祉法人光明会 戦略推進本部長 小澤啓洋(コーディネーター) |

| 文責 | 社会福祉法人光明会 総括施設長 内藤 晃(座長) |

| この報告書別冊に関するお問い合わせは、社会福祉法人光明会 小澤啓洋までお願いします。 また、この報告書別冊のPDFデータは当法人ホームページからダウンロードできます。 |

|

|

〒289-1103 千葉県八街市八街に20番地 |

|