アンケート調査結果報告

Ⅰ-3 調査結果の詳細

2 市町村障害者相談支援事業に関する自治体の取り組み状況 ~自治体調査より

自治体調査では、646 の市町村から回答が寄せられた。市町村相談支援事業の実施方法とメリットについて尋ねたところ、以下のような回答が得られた。

市町村障害者相談支援事業を直営で実施するメリットとしては、「窓口が1本化されることで包括的に対応でき、利用者にとって便利である」(55.0%)、「行政が行うことで中立公正性が保たれる」(46.1%)が主な回答であった。財政面での効率さや保健師等専門職による対応については、人口規模が小さい自治体ほど回答率が高くなっている。

また、その他の記載内容をみると、「窓口が分かりやすい」、「情報が集まりやすい」、「相談者に安心感がある」、「相談と同時に必要な手続きを行うことができて効率的である」、「直接的に相談支援を行うことで地域での課題を把握しやすい」などの意見が寄せられている。

図表2-1 直営の場合のメリット

《直営の場合のメリット》

| No. | 全体 | 3 万人未満 | 3~10万人 | 10 万人以上 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 窓口が1本化されることで包括的に対応でき、利用者にとって便利である | 55.0% | 58.0% | 52.8% | 53.9% |

| 2 | 保健師等の専門職が対応できる | 16.6% | 19.6% | 14.9% | 13.6% |

| 3 | 行政が行うことで中立公正性が保たれる | 46.1% | 34.8% | 50.2% | 59.7% |

| 4 | 財政的に効率的である | 16.4% | 23.6% | 14.0% | 8.4% |

| 5 | 8.4% | 9.3% | 12.0% | 6.8% | 8.4% |

| 6 | その他 | 3.4% | 2.8% | 2.6% | 5.8% |

| 無回答 | 6.5% | 4.8% | 7.2% | 6.5% | |

| 回答数 | 646 | 250 | 235 | 154 |

| その他の記載内容 | |

|---|---|

| ・一本化されれば、包括的な機能にする。 ・実施主体(市町村)との連携が容易である。 ・様々な制度から個人だけでなく世帯全体を支援できる。 ・情報が集まりやすい ・相談窓口が分かりやすい ・相談内容を情報として把握し施策に反映させやすい ・当町は町へ直接相談にきた方には相談を受け、対応、 就労等、専門性のあるものは委託事業所へお願いする。 ・相談しやすい。サービスの利用までがスムーズにかつ効率的に実施できる。 ・相談者に安心感がある |

・小さい自治体なので相談者と既知の場合が多い ・直接的に相談支援を行うことで地域での課題を把握しやすいといえる ・小規模自治体では体制整備が難しい ・市町村と住民との関係性が深まり地域のニーズの実態を把握しやすい。 ・他機関との連携スピード ・行政手続きを同時に行うことができる ・各関係機関等とのネットワークが構築しやすい ・個人情報が保護される |

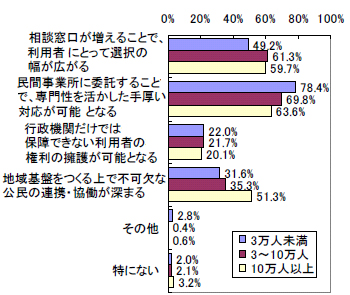

一方、市町村相談支援事業を委託することによって、「民間事業所に委託することで、専門性を活かした手厚い対応が可能となる」(71.5%)、「相談窓口が増えることで、利用者にとって選択の幅が広がる」(56.3%)などのメリットがあると考えている自治体が多い。

なお、「行政機関だけでは保障できない利用者の権利の擁護が可能となる」は21.4%にとどまっており、相談支援事業の委託によって利用者の権利を擁護するという意識は高くはないことが伺える。

図表2-2 委託の場合のメリット

《委託の場合のメリット》

| No. | 全体 | 3 万人未満 | 3~10万人 | 10 万人以上 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 相談窓口が増えることで、利用者にとって選択の幅が広がる | 56.3% | 49.2% | 61.3% | 59.7% |

| 2 | 民間事業所に委託することで、専門性を活かした手厚い対応が可能となる | 71.5% | 78.4% | 69.8% | 63.6% |

| 3 | 行政機関だけでは保障できない利用者の権利の擁護が可能となる | 21.4% | 22.0% | 21.7% | 20.1% |

| 4 | 地域基盤をつくる上で不可欠な公民の連携・協働が深まる | 37.8% | 31.6% | 35.3% | 51.3% |

| 6 | その他 | 1.4% | 2.8% | 0.4% | 0.6% |

| 5 | 特にない | 2.3% | 2.0% | 2.1% | 3.2% |

| 無回答 | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.3% | |

| 回答数 | 646 | 250 | 235 | 154 |

| その他の記載内容 |

|---|

| ・窓口が増えることで役割分担ができる。 ・法人内の入所施設との連携により緊急時の24 時間対応が可能となる。財政的に効率的である。 ・委託事業所が1 ヶ所のみのため、事業所の負担が大きくなっている。 ・「お役所には相談しにくい」という人が事務所であれば相談しやすいという場合もある ・行政とは違って身近な立場で向き合える ・24 時間365 日の対応がとりやすい ・多角的な視野が得られる ・専門的な知識と経験を持った職員が続けて対応できる。行政は異動もあり必ずしも福祉の知識や経験がある人が相談を受けられるとは限らない。 |

回答のあった646 自治体の市町村相談支援事業の実施体制をみると、「指定相談支援事業所に委託」が66.6%、「直営と委託双方により実施」が17.6%、「自治体が直営で実施(委託は未実施)」が12.2%を占めていた。自治体が直営で実施しているのは、人口規模が3 万人未満の自治体で多くなっている。

図表 2-3 市町村障害者相談支援事業の実施体制

| No. | 全体 | 3 万人未満 | 3~10 万人 | 10 万人以上 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 指定相談支援事業所に委託している | 66.6% | 62.0% | 67.7% | 72.7% |

| 2 | 直営と委託双方により実施している | 17.6% | 12.8% | 22.1% | 18.8% |

| 3 | 自治体が直営で実施している(委託は行っていない) | 12.2% | 22.4% | 6.4% | 5.2% |

| 無回答 | 3.6% | 2.8% | 3.8% | 3.2% | |

| 回答数 | 646 | 250 | 235 | 154 |

回答のあった646 自治体のうち、地域自立支援協議会が未設置の自治体は20.4%であり、残り約80%では既に設置されている。

地域自立支援協議会の活動内容をみると、「地域情報や地域課題を公民で共有する場となっている」が55.6%で最も高いが、地域自立支援協議会の目的である「地域課題について解決策を検討するための仕組みができている」や「新たな政策提言や改善策等を検討し、提案する場となっている」などの活動が行われているのは30%前後にとどまっている。

図表 2-4 地域自立支援協議会の活動内容(自治体人口規模別)

| No. | 全体 | 3 万人未満 | 3~10 万人 | 10 万人以上 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 地域情報や地域課題を公民で共有する場となっている | 55.6% | 47.2% | 57.4% | 66.9% |

| 2 | 地域課題について解決策を検討するための仕組みができている | 31.0% | 26.4% | 28.1% | 41.6% |

| 3 | 権利擁護にかかわる課題について検討する場が設けられている | 12.8% | 8.8% | 13.2% | 18.2% |

| 4 | 相談支援にかかわる人材育成について検討する場が設けられている | 7.1% | 3.2% | 8.5% | 11.7% |

| 5 | 新たな政策提言や改善策等を検討し、提案する場となっている | 28.6% | 24.0% | 29.4% | 34.4% |

| 6 | 地域自立支援協議会は設置されているが、上記にあてはまる活動はしていない | 12.1% | 14.0% | 11.5% | 10.4% |

| 7 | 地域自立支援協議会は未設置である | 20.4% | 25.6% | 19.6% | 14.3% |

| 無回答 | 3.4% | 2.8% | 3.8% | 2.6% | |

| 回答数 | 646 | 250 | 235 | 154 |

3 相談支援従事者の活動状況と意識 ~相談支援従事者調査より

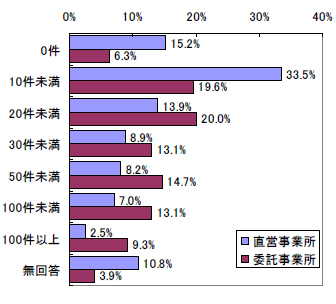

①主担当として活動しているケース数

回答のあった相談支援従事者が主担当として活動しているケース数をみると、10 件未満が22.8%、10~20 件未満が18.6%であり、0 件も含めると20 件未満の割合が約半数を占める。

勤務先(直営または委託事業所)で分けた場合、直営事業所勤務者では10 件未満が約半数を占め、平均でも19.9 件と、委託事業所勤務者平均40.9 件の半数程度にとどまっている。

図表3-1 主担当として活動しているケース数

| No. | 全体 | 直営事業所 | 委託事業所 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 0 件 | 8.4% | 15.2% | 6.3% |

| 2 | ~10 件未満 | 22.8% | 33.5% | 19.6% |

| 3 | ~20 件未満 | 18.6% | 13.9% | 20.0% |

| 4 | ~30 件未満 | 12.1% | 8.9% | 13.1% |

| 5 | ~50 件未満 | 13.3% | 8.2% | 14.7% |

| 6 | ~100 件未満 | 11.7% | 7.0% | 13.1% |

| 7 | 100 件以上 | 7.8% | 2.5% | 9.3% |

| 無回答 | 5.5% | 10.8% | 3.9% | |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 | |

| 平均 | 36.4 件 | 19.9 件 | 40.9 件 |

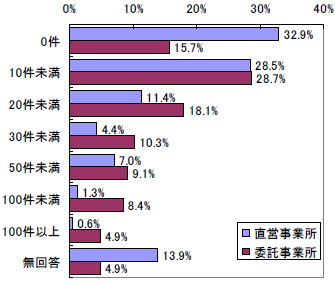

②上記のうち、平成20 年4 月以前からかかわっているケース

①で尋ねた主担当として活動しているケースのうち、平成20 年4 月以前からかかわっているケース数は、回答者全体の平均では21.0 件、直営事業所勤務者平均は11.3 件、委託事業所勤務者平均は23.6 件であり、ともに現在主担当として活動しているケースの半数以上を占めている。

図表3-2 平成20 年4 月以前からかかわっているケース数

| No. | 全体 | 直営事業所 | 委託事業所 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 0 件 | 19.6% | 32.9% | 15.7% |

| 2 | ~10 件未満 | 28.7% | 28.5% | 28.7% |

| 3 | ~20 件未満 | 16.6% | 11.4% | 18.1% |

| 4 | ~30 件未満 | 8.9% | 4.4% | 10.3% |

| 5 | ~50 件未満 | 8.6% | 7.0% | 9.1% |

| 6 | ~100 件未満 | 6.8% | 1.3% | 8.4% |

| 7 | 100 件以上 | 3.9% | 0.6% | 4.9% |

| 無回答 | 6.9% | 13.9% | 4.9% | |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 | |

| 平均 | 21.0 件 | 11.3 件 | 23.6 件 |

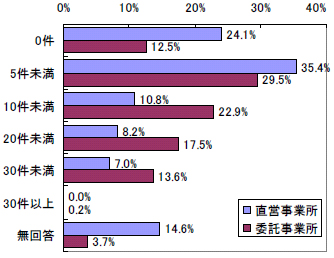

③個別支援会議を開催しているケース

主担当として活動しているケースのうち、個別支援会議を行っている件数は、「5 件未満」30.8%、「5~10 件未満」20.2%であり、全体の平均では8.7 件にとどまっている。

勤務先別にみると、直営事業所勤務者では0 件が24.1%、「5 件未満」が35.4%を占めており、平均でも6.0 件であった。一方、委託事業所勤務者の平均は9.4 件となっている。

図表3-3 個別ケース会議を開催しているケース数

| No. | 全体 | 直営事業所 | 委託事業所 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 0 件 | 15.1% | 24.1% | 12.5% |

| 2 | ~5 件未満 | 30.8% | 35.4% | 29.5% |

| 3 | ~10 件未満 | 20.2% | 10.8% | 22.9% |

| 4 | ~20 件未満 | 15.4% | 8.2% | 17.5% |

| 5 | ~30 件未満 | 12.1% | 7.0% | 13.6% |

| 6 | 30 件以上 | 0.1% | 0.0% | 0.2% |

| 7 | 無回答 | 6.2% | 14.6% | 3.7% |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 | |

| 平均 | 8.7 件 | 6.0 件 | 9.4 件 |

注:「個別支援会議」とは、会議の名称にかかわらず、3 つ以上の関係する機関がチーム支援を行っていくために支援方針を共有し導き出すための会議と定義。

④新たに作成したサービス利用計画の件数

サービス利用計画の作成については、回答者全体の平均が1.2 件であり、全体的に作成件数が少ない状況であった。

図表3-4 サービス利用計画の作成件数

| No. | 全体 | 直営事業所 | 委託事業所 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 0 件 | 69.5% | 71.5% | 68.8% |

| 2 | 1件 | 8.9% | 3.8% | 10.4% |

| 3 | 2 件 | 3.7% | 1.3% | 4.5% |

| 4 | 3 件 | 2.4% | 1.3% | 2.8% |

| 5 | 4 件 | 2.9% | 1.3% | 3.4% |

| 6 | 5 件以上 | 6.6% | 5.7% | 6.9% |

| 7 | 無回答 | 5.9% | 15.2% | 3.2% |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 | |

| 平均 | 1.2 件 | 0.9 件 | 1.3 件 |

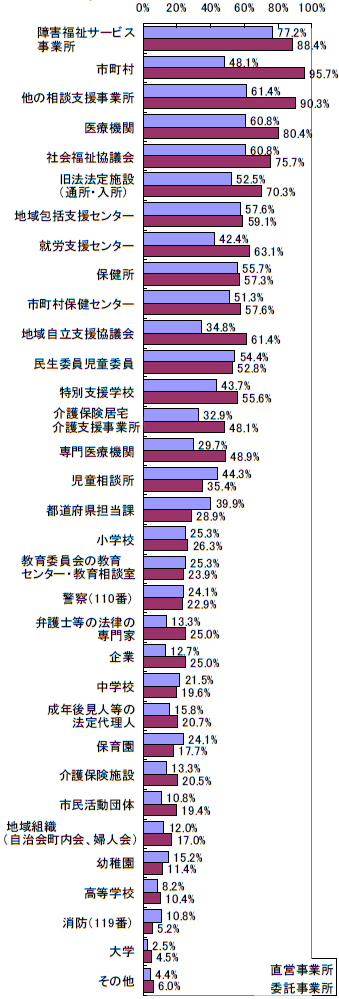

⑤相談支援を行う上で現在連携をとっている機関・専門職

現在連携を取っている機関等をみると、上位には「障害福祉サービス事業所」や「市町村」、「他の相談支援事業所」、「医療機関」、「社会福祉協議会」などが挙げられている。

勤務先別にみると、直営事業所勤務者では委託事業所勤務者に比べて「他の相談支援事業所」や「地域自立支援協議会」などと連携している割合が低くなっている。

図表3-5 連携をとっている機関・専門職

| No. | 全体 | 直営 | 委託 | |

|---|---|---|---|---|

| 17 | 障害福祉サービス事業所 | 85.9% | 77.2% | 88.4% |

| 2 | 市町村 | 84.9% | 48.1% | 95.7% |

| 1 | 他の相談支援事業所 | 83.7% | 61.4% | 90.3% |

| 21 | 医療機関 | 75.9% | 60.8% | 80.4% |

| 28 | 社会福祉協議会 | 72.3% | 60.8% | 75.7% |

| 18 | 旧法法定施設(通所・入所) | 66.3% | 52.5% | 70.3% |

| 4 | 地域包括支援センター | 58.8% | 57.6% | 59.1% |

| 23 | 就労支援センター | 58.4% | 42.4% | 63.1% |

| 7 | 保健所 | 56.9% | 55.7% | 57.3% |

| 3 | 市町村保健センター | 56.2% | 51.3% | 57.6% |

| 5 | 地域自立支援協議会 | 55.3% | 34.8% | 61.4% |

| 30 | 民生委員児童委員 | 53.2% | 54.4% | 52.8% |

| 16 | 特別支援学校 | 52.9% | 43.7% | 55.6% |

| 19 | 介護保険居宅介護支援事業所 | 44.7% | 32.9% | 48.1% |

| 22 | 専門医療機関 | 44.5% | 29.7% | 48.9% |

| 8 | 児童相談所 | 37.5% | 44.3% | 35.4% |

| 6 | 都道府県担当課 | 31.4% | 39.9% | 28.9% |

| 12 | 小学校 | 26.1% | 25.3% | 26.3% |

| 9 | 教育委員会の教育センター・教育相談 | 24.2% | 25.3% | 23.9% |

| 25 | 警察(110 番) | 23.2% | 24.1% | 22.9% |

| 31 | 弁護士等の法律の専門家 | 22.3% | 13.3% | 25.0% |

| 24 | 企業 | 22.2% | 12.7% | 25.0% |

| 13 | 中学校 | 20.0% | 21.5% | 19.6% |

| 32 | 成年後見人等の法定代理人 | 19.6% | 15.8% | 20.7% |

| 10 | 保育園 | 19.2% | 24.1% | 17.7% |

| 20 | 介護保険施設 | 18.9% | 13.3% | 20.5% |

| 27 | 市民活動団体 | 17.4% | 10.8% | 19.4% |

| 29 | 地域組織(自治会町内会、婦人会) | 15.9% | 12.0% | 17.0% |

| 11 | 幼稚園 | 12.2% | 15.2% | 11.4% |

| 14 | 高等学校 | 9.9% | 8.2% | 10.4% |

| 26 | 消防(119 番) | 6.5% | 10.8% | 5.2% |

| 15 | 大学 | 4.0% | 2.5% | 4.5% |

| 33 | その他 | 5.6% | 4.4% | 6.0% |

| 無回答 | 1.9% | 6.3% | 0.6% | |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 |

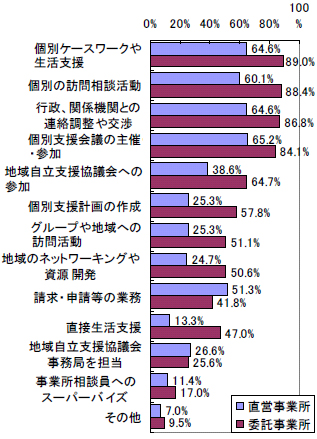

現在の職場で行っている業務内容を尋ねたところ、「個別ケースワークや生活支援」(83.4%)、「行政、関係機関との連絡調整や交渉」(82.0%)、「個別の訪問活動」(81.7%)、「個別支援会議の主催・参加」(79.8%)などが上位を占めた。

勤務先別にみると、ほとんどの業務において直営事業所勤務者よりも委託事業所勤務者の回答割合が高くなっており、特に「個別支援計画の作成」や「直接生活支援」では大きな差が生じている。

委託事業所勤務者のみの回答をみると、先に挙げた上位項目の他には「地域自立支援協議会への参加」(64.7%)、「地域のネットワーキングや資源開発」(50.6%)など関係機関と協働する機会や、「グループや地域への訪問活動」(51.1%)、「直接生活支援」(47.0%)などが続いている。

図表3-6 現在の職場で行っている業務

| No. | 全体 | 直営 | 委託 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 個別ケースワークや生活支援 | 83.4% | 64.6% | 89.0% |

| 4 | 個別の訪問相談活動 | 82.0% | 60.1% | 88.4% |

| 10 | 行政、関係機関との連絡調整や交渉 | 81.7% | 64.6% | 86.8% |

| 3 | 個別支援会議の主催・参加 | 79.8% | 65.2% | 84.1% |

| 11 | 地域自立支援協議会への参加 | 58.8% | 38.6% | 64.7% |

| 2 | 個別支援計画の作成 | 50.4% | 25.3% | 57.8% |

| 5 | グループや地域への訪問活動 | 45.2% | 25.3% | 51.1% |

| 6 | 地域のネットワーキングや資源開発 | 44.7% | 24.7% | 50.6% |

| 8 | 請求・申請等の業務 | 43.9% | 51.3% | 41.8% |

| 7 | 直接生活支援 | 39.3% | 13.3% | 47.0% |

| 12 | 地域自立支援協議会事務局を担当 | 25.8% | 26.6% | 25.6% |

| 9 | 事業所相談員へのスーパーバイズ | 15.7% | 11.4% | 17.0% |

| 13 | その他 | 8.9% | 7.0% | 9.5% |

| 無回答 | 2.4% | 5.7% | 1.5% | |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 |

その他の活動の主な記載内容

| 直営事業所 | 委託事業所 |

|---|---|

| ・サービス支給決定事務 ・地域自立支援協議会の下部会事務局を担当 ・障害程度区分認定調査 ・療育に関する相談(学校、幼稚園等の専門相談コーディネート) ・障害のある方の就労前訓練としての喫煙コーナーの運営 ・自立支援協議会の傍聴等 ・認定調査、審査会、精神保健福祉相談等 ・障害認定調査、認定審査会運営、支給決定事務 ・障害全般 |

(委託事業等) (地域自立支援協議会等に関する活動) (研修会等啓発活動) (その他) |

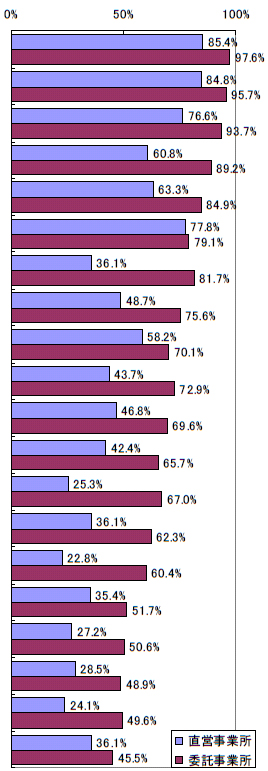

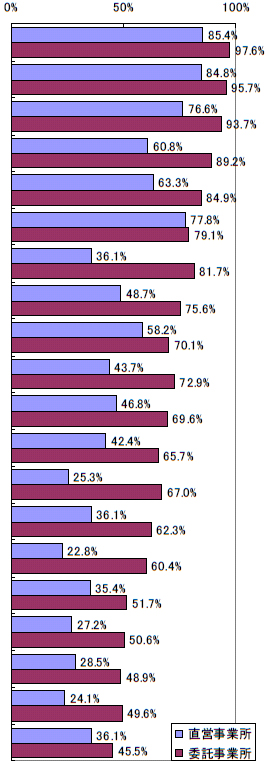

最近1年間に行った相談支援活動の内容を尋ねたところ、相談支援事業所の回答と同様、制度やサービス、社会資源等に関する情報提供や相談などが上位を占めた。

勤務先別にみると、「福祉サービス支給決定に関する相談・支援」については直営、委託ともに差はないが、「家族関係や対人関係に関する相談・支援」、「生活スキル等の社会生活力を高めるための相談・支援」、「自己理解や障害受容に関する相談・支援」、「遊び・余暇支援」、「調理、買い物、通院同行等の直接生活支援」などの実施率は直営と委託によって大きな差がみられる。

図表 3-7 最近1年間に行った相談支援(その1)

| No. | 全体 | 直営 | 委託 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 制度やサービス内容、利用方法に関する情報提供や助言 | 94.8% | 85.4% | 97.6% |

| 9 | 福祉制度やサービス利用に関する相談・支援 | 93.2% | 84.8% | 95.7% |

| 2 | 専門機関や地域の社会資源に関する情報提供や助言 | 89.8% | 76.6% | 93.7% |

| 4 | 家族関係や対人関係に関する相談・支援 | 82.7% | 60.8% | 89.2% |

| 15 | 就労に関する相談・支援 | 80.0% | 63.3% | 84.9% |

| 8 | 福祉サービス支給決定に関する相談・支援 | 78.8% | 77.8% | 79.1% |

| 5 | 生活スキル等の社会生活力を高めるための相談・支援 | 71.3% | 36.1% | 81.7% |

| 21 | 医療・健康管理相談(適切な医療等につなげる支援) | 69.5% | 48.7% | 75.6% |

| 23 | 施設や病院への入所・入院の支援 | 67.4% | 58.2% | 70.1% |

| 3 | 自己理解や障害受容に関する相談・支援 | 66.3% | 43.7% | 72.9% |

| 24 | 施設や病院からの退所・退院後の地域生活を整える支援 | 64.4% | 46.8% | 69.6% |

| 33 | 個別支援に関するネットワークの構築・維持・改善 | 60.4% | 42.4% | 65.7% |

| 22 | 遊び・余暇支援 | 57.5% | 25.3% | 67.0% |

| 17 | 住まいの確保にかかわる相談・支援 | 56.3% | 36.1% | 62.3% |

| 12 | 調理、買い物、通院同行等の直接生活支援 | 51.9% | 22.8% | 60.4% |

| 19 | 経済的困窮や多重債務相談への対応 | 48.0% | 35.4% | 51.7% |

| 7 | 自己決定や意思表明の手続確保のための支援 | 45.2% | 27.2% | 50.6% |

| 37 | 地域自立支援協議会の運営に対する支援及び各専門部会の運営 | 44.2% | 44.2% | 48.9% |

| 34 | 地域住民、関係機関に対する障害に対する理解促進を図るための普及啓発 | 43.8% | 24.1% | 49.6% |

| 11 | 福祉サービス利用にかかわる事業者等への苦情への対応 | 43.4% | 36.1% | 45.5% |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 |

図表3-7 最近1年間に行った相談支援(その2)

| No. | 全体 | 直営 | 委託 | |

|---|---|---|---|---|

| 13 | 就園・就学に関する相談・支援 | 38.6% | 34.2% | 39.9% |

| 26 | 家族や関係者による放置、養育拒否、問題の無視への対応 | 28.2% | 22.8% | 29.9% |

| 39 | 自治体の障害者計画等の策定・進行管理への参画 | 23.8% | 26.6% | 22.9% |

| 27 | 家族や関係者による年金の使い込み等の経済的虐待への対応 | 22.6% | 17.1% | 24.3% |

| 18 | 住まいの確保にかかわる困難さや差別への対応 | 22.3% | 10.1% | 25.9% |

| 35 | 地域住民ボランティア等の育成 | 20.7% | 10.1% | 23.9% |

| 10 | 認定審査や支給決定に対する苦情や異議申立への対応 | 20.2% | 23.4% | 19.2% |

| 36 | 障害のある人と地域住民との共同作業・体験の機会づくり | 20.2% | 12.7% | 22.4% |

| 16 | 卒業後の進路、就職に際しての不本意な選択への対応 | 19.3% | 16.5% | 20.1% |

| 30 | 家族や関係者による心理的虐待への対応 | 19.3% | 17.7% | 19.8% |

| 28 | 家族や関係者による身体的暴力への対応 | 18.2% | 16.5% | 18.7% |

| 20 | 詐欺等の消費者被害への対応 | 17.4% | 7.6% | 20.3% |

| 25 | 本人が容疑者になるなど、何か事件(トラブル)を起こした時の支援 | 16.7% | 12.7% | 17.9% |

| 6 | ピア・カウンセリング | 16.4% | 6.3% | 19.4% |

| 31 | 地域住民による差別や偏見に対する対応 | 16.3% | 13.3% | 17.2% |

| 14 | 保育所、幼稚園、学校等の進路選択における不本意な選択への対応 | 12.1% | 10.8% | 12.5% |

| 38 | 指定相談支援事業者に対する専門的な指導、助言等 | 11.0% | 11.4% | 10.8% |

| 32 | 関係者・機関や行政による差別や偏見に対する対応 | 9.1% | 4.4% | 10.4% |

| 29 | 家族や関係者による性的虐待への対応 | 5.3% | 3.2% | 6.0% |

| 無回答 | 2.7% | 8.2% | 1.1% | |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 |

その他の活動記載内容

| 直営事業所 | 委託事業所 |

|---|---|

| ・公共機関の手続き同行等 ・センターでの利用者さんの日中活動の支援。 ・自立支援法の諸サービスを利用できない方への相談支援。自立援法では満たされないニーズへの対応。 |

・成年後見制度の利用促進、障害程度区分認定調査、中学校での講演会 ・行動障がい等に対する専門的な助言(ヘルパー事業所等へ)。行動障がい等に対する横断的な職域ボランティアの基準と支援参画推進。 ・就労の場の定着支援。飲食店運営 ・療育手帳再判定の同行 ・生活支援用具(入浴用リフト)のネット修繕業者の検索→(業者がなく他業者を紹介した) ・パソコンに関する指導 ・社会資源集の作成、生活応援ガイドの作成、相談支援事業所パンフレットの作成 ・視覚障害者に対する生活訓練 |

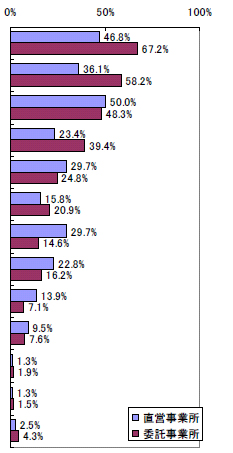

相談員の仕事をしていくうえで大切なことを3つまで選択してもらったところ、「相談者と信頼関係を結べること」(62.5%)が最も高く、次いで「自己決定、本人主体を意識していること」(53.2%)、「相談の内容を正しく聴き、理解できること」(48.7%)の順であった。

また、その他に記載された内容をみると、相談支援従事者としての対応技術(抱え込まずにネットワークで支援する、相談者の思いを引き出す、寄り添う等)とともに、相談支援従事者自身のメンタルコントロールの必要性なども挙げられている。

図表 3-8 相談員の仕事をしていくうえで大切なこと

| No. | 全体 | 直営 | 委託 | |

|---|---|---|---|---|

| 4 | 相談者と信頼関係を結べること | 62.5% | 46.8% | 67.2% |

| 5 | 自己決定、本人主体を意識していること | 53.2% | 36.1% | 58.2% |

| 1 | 相談の内容を正しく聴き、理解できること | 48.7% | 50.0% | 48.3% |

| 6 | 相談の背後にある環境や関係性を分析できること | 35.7% | 23.4% | 39.4% |

| 9 | 福祉制度等必要な法律・制度に関する知識を有していること | 25.9% | 29.7% | 24.8% |

| 2 | 相談の内容を共感的に受け止められること | 19.7% | 15.8% | 20.9% |

| 8 | 適切な指導・助言ができること | 18.0% | 29.7% | 14.6% |

| 3 | 相談者の話を引き出せること | 17.7% | 22.8% | 22.8% |

| 7 | 適切な機関が紹介できること | 8.6% | 13.9% | 7.1% |

| 11 | 障害種別ごとの専門知識を有していること | 8.1% | 9.5% | 7.6% |

| 10 | 障害種別ごとのサービス提供経験を有していること | 1.7% | 1.3% | 1.9% |

| 12 | 専門資格を保有していること | 1.4% | 1.3% | 1.5% |

| 13 | その他 | 3.9% | 2.5% | 4.3% |

| 無回答 | 1.7% | 5.7% | 0.6% | |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 |

その他の記載内容

| ・ | 縦割り的な資格では相談員は務まらない。利用者の人権への配慮、プライバシーの尊重等。中立・公平であること。独立性の確保。 |

| ・ | 専門職であること以前に「生活者」の視線で相談者の話を聞くこと。/・寄り添うこと |

| ・ | 相談者の陰に潜む思いをいかに導きだすか |

| ・ | どんな内容でも入り口で断らないこと/・たらいまわしにしないこと/・フットワーク、自分の目で確かめること |

| ・ | 関連機関とネットワークがつくれるコミュニケーション能力、フットワーク |

| ・ | 抱え込まずにネットワークで支援していくこと/・他機関との連携、人とのつながり(人間性) |

| ・ | 関係機関と連携していくための手法を持っていること |

| ・ | 他の専門機関や地域、行政など連携がとれ、地域の社会資源を十分に理解している。 |

| ・ | その人に必要なサービス(インフォーマルも含む)を開拓すること |

| ・ | 福祉制度等の知識を相談者の実情に合わせて使いこなせること |

| ・ | 自己のメンタルコントロール、人間性/・自己覚知/・人柄、感性/・自己のメンタルコントロール、人間性 |

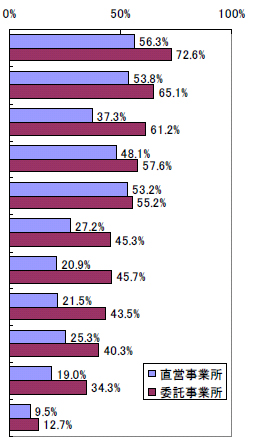

①障害者の権利擁護のための支援として行っていること

障害者の権利擁護のための支援として行っていることでは、「利用者が、必要なときにいつでも相談できる体制をとっている」と回答した割合が最も高く68.9%を占めた。また、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の活用(利用援助)など関連事業の利用支援や、支援方針(「利用者から相談がない場合でも、必要と判断すれば支援に入る」「方針の選択にあたっては、本人意思を最優先させる」)などが上位を占めている。

また、その他に記載された内容をみると、本人意思の尊重や代弁機能としての支援、その前段としてのコミュニケーション支援、本人や家族等への意識啓発活動などの他、直接生活支援やサービス等利用支援、関係機関との支援体制構築などが挙げられており、相談支援業務のほとんどの場面が障害者の権利擁護活動につながっていることが伺える。

図表 3-9 障害者の権利擁護のための支援として行っていること

| No. | 全体 | 直営 | 委託 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 利用者が、必要な時にいつでも相談できる体制をとっている | 68.9% | 56.3% | 72.6% |

| 7 | 必要に応じて、地域福祉権利擁護事業の利用援助を行う | 62.5% | 53.8% | 65.1% |

| 2 | 利用者から相談がない場合でも、必要と判断すれば支援に入る | 55.8% | 37.3% | 61.2% |

| 5 | 方針の選択にあたっては、本人意思を最優先させる | 55.5% | 48.1% | 57.6% |

| 6 | 必要に応じて、成年後見制度の活用(利用援助)を行う | 54.8% | 53.2% | 55.2% |

| 11 | 地域全体の理解促進や社会資源の開発に向けて地域自立支援協議会を活用する | 41.2% | 27.2% | 45.3% |

| 3 | 障害のある本人が有する権利について、本人を啓発していく | 40.1% | 20.9% | 45.7% |

| 8 | 行政等と本人との間で見解の相違が発生した時には、本人の側にたって支援する | 38.5% | 21.5% | 43.5% |

| 10 | 本人の生活課題の解決や希望する生活のために地域の社会資源を開発する | 36.9% | 25.3% | 40.3% |

| 9 | 本人が有する権利について、地域住民や関係機関を啓発していく | 30.8% | 19.0% | 34.3% |

| 4 | 必要に応じて相談のためのコミュニケーションAID を用意している | 12.0% | 9.5% | 12.7% |

| 無回答 | 4.0% | 9.5% | 2.4% | |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 |

《その他の権利擁護のための活動記載内容》

【直営事業所】

| ・ | 本人の有する課題解決や希望実現に向けた障害福祉サービスの活用や他機関との調整、生活環境の調整について指導助言する。 |

| ・ | アドボカシーが行えるにはプロセスがとても大事。単に「本人が言っていることだから」ということだけで決めるのは、真のアドボカシーとは言えない。その点注意が必要。 |

| ・ | 成年後見制度や自立支援事業の啓発のための学習会の開催。 |

| ・ | ピアカウンセリングの紹介 |

| ・ | 高齢者と障がい者のみの家族において地区保健福祉センター、地域包括支援センター、当相談支援事業所と連携し、同時進行で支援に当たった。 |

| ・ | 成年後見制度と日常生活自立支援事業についての普及啓発。 |

【委託事業所】

| ●本人意思の尊重、代弁機能 | |

| ・ | 本人が自己決定できるように必要な情報を専門家としてきちんと提示すること。 |

| ・ | 相談支援をはじめて期間が短いため、現在のところは特にありませんが本人の気持ちを十分に聞き出せるように意識しています |

| ・ | 本人の代弁者としての支援。苦情聞き取り。本人だけの権利を主張する支援ではなく、マナーを守るなどお互いの歩みよりを考えた支援をしている。 |

| ・ | 本人のエンパワメントを信じて、あまり手や口を出しすぎないように待ったり、様子を見るという事を意図してやっている。依存しないように自立を促すという事を中心に据えている。これも権利擁護の1つと考えている。 |

| ・ | 方針の選択にあたっては本人のニーズの把握が大切ですが、生命の危機に関する場合には生命の維持を最優先とします。 |

| ・ | 行政等と本人との間で見解の相違が発生した時には、本人の思いを正しく理解し、本人に必要である事柄であれば、行政等に説明し理解が得られるよう支援する。 |

| ・ | 「必要に応じて」というのも必ず本人の同意を得て行うか、その場で同意を得るのが難しいと想定できる場合(症状の活発化等で)は、事前に○○の場合にはこうする、あるいはこうして欲しいということを確認して、支援の中でも知らず知らず権利を侵害してしまう可能性があるので、そうならないように注意しています。 |

| ●障害当事者本人、家族等関係者への意識啓発 | |

| ・ | 成年後見制度や、自立支援事業の啓発のための学習会の開催。 |

| ・ | 利用者の家族に対する啓発。 |

| ・ | 家族との関係づくり。家族が権利を侵害している場合がある。 |

| ・ | ピアカウンセリング。ICP(自立生活プログラム) |

| ・ | ピアカウンセリング(研修)の実施。教育、安楽に必要なプログラムの実施。(講演参加、旅行プログラム) |

| ・ | マナー講座を行い、本人、支援者を対象に自分の権利を自分で守る仕組みや方法を学ぶ機会の実施。 |

| ・ | 家族に対して、当事者の理解を求める。 |

| ・ | 家族が本人を抱えこみ、本人の社会参加や自立が制限されているケースがあり、「障害者」ではなく「成人」として関われる視点を持ってもらい社会参加を支援している。 |

| ●苦情相談対応、第三者評価等の実施 | |

| ・ | 市委託事業である。障害者の苦情解決事業(施設、CH・GH 等、加入している法人等)に協力員として協力。(定期的な巡回訪問) |

| ・ | 苦情相談。(第三者委員による) |

| ・ | 福祉系大学の学生を受け入れ、ケースを通し、地域評価、介入の必要な諸機関と連絡を取り合う。(第三者による評価と気づきを利用)。 |

| ・ | 意見箱の設置、苦情解決窓口の設置、自立支援協議会、権利擁護部会への参加。 |

| ●直接支援の実施 | |

| ・ | 日常生活自立支援事業で生活支援として活動しています。 |

| ・ | 特別支援学級、生徒の「学ぶ権利」の保障を本人の能力に沿って的確に保護者、本人に説明の上すすめていけるサポート体制の支援。 |

| ・ | 就職活動への同伴。 |

| ●制度、サービス等利用支援 | |

| ・ | 必要に応じて、女性センターや消費生活センターの利用援助を行っている。 |

| ・ | 必要に応じて成年後見制度や権利擁護事業の利用援助の調整をしている。 |

| ・ | 出会い系サイト、ローン、借金等についてのリスク理解のための支援。 |

| ・ | 障害年金の申請支援及び権利擁護事業の活用。 |

| ●関係機関・関係者との連携、チーム対応 | |

| ・ | 関係機関との連携を図る。本人との信頼関係を築く。 |

| ・ | 関係機関との連携を図り、地域社会生活、経済的な(金銭、財物を守り、使途等本人の意思に基づき使われているか等)安定を図り、適切な助言、生活上の指導、見守りを行う。 |

| ・ | 虐待ケースとして関係機関でチームを組織しています。 |

| ・ | 他の機関と連携を取っての見守りなど。 |

| ・ | 成年後見人との連絡・調整。 |

| ・ | 月2回の障がい者支援相談会を通じて相談を受け必要があれば支援をしている。 |

| ・ | 月1回の司法書士による専門相談にきておられる先生とケースにつきその都度相談しながら必要に応じてセンターが担うべきところがあれば支援を行います。 |

| ・ | 弁護士との連携。(法的機関との連携) |

| ・ | 関係作りと協力し、訪問での支援体制をつくっている。 |

| ・ | 委託を受けている行政、すなわち福祉課へできるだけ報告、相談をするようにしている。本人と家族の利害が一致しないことや、利用者本人の気持ちも日によってかわることもある。同意を得たうえでの支援でも、周囲からクレームがあることもある。また、知的に障がいがあればなお、本人の声をきけないことも多いため、事務所だけの判断で動かないことを周知していただくことが結果、権利擁護につながっていると考える。 |

| ・ | 障害者の権利擁護のためには、当事業所だけではなく、他の施設、事業所、病院、行政との連携を大切にしている。 |

| ・ | 権利侵害を伴う事案については、相談員個人の判断ではなく、複数の相談員やスーパーバイザーから意見を聞きながらチームとして対応する体制をとっている。 |

| ・ | 相談員のスーパーバイズを確保し、方向性の確認を客観的に実施しています。 |

| ●コミュニケーション | |

| ・ | 本人が分かる用語を使い、説明する。(本人が理解できるまで説明する) |

| ・ | 難しいケースになればなるほど本人からの相談はありえず、関係者の客観的ニードが動き出します。そのため、如何に主観的ニードに辿り着けるかを意識しています。 |

| ・ | 本人にとっての「生きづらさ」を聴き、共感し、ストレスから解放する。 |

| ・ | 聴力障害者支援として手話通訳者を設置している。 |

②最近1年間に担当したケースの中で、利用者の権利が侵害されていると感じたこと

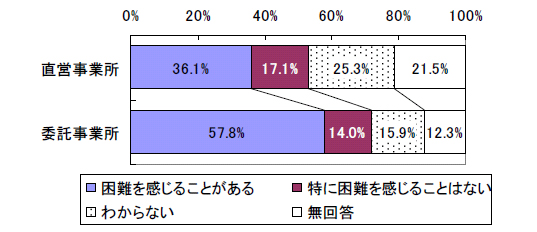

最近1年間に担当したケースの中で、「利用者の権利が侵害されている」と感じたことの有無を尋ねたところ、回答者全体では45.1%が「ある」と回答していた。特に、委託事業所に勤務する回答者では半数以上が「ある」と回答している。

相談支援事業所にも同様の質問をしているが、「ある」と回答した事業所の割合は15.0%にとどまっており、相談支援事業所と従事者間でも認識に大きな差がみられる。

図表3-10 利用者の権利が侵害されていると感じたケースの有無

| No. | 全体 | 直営 | 委託 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 「利用者の権利が侵害されている」と感じたケースがある | 45.1% | 20.9% | 52.2% |

| 2 | 特にない | 38.0% | 55.7% | 32.8% |

| 無回答 | 16.9% | 23.4% | 14.9% | |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 |

※事例内容については、p132~156 に掲載。

③「権利擁護」という側面からみて、相談支援を行っていくうえで困難を感じること

「権利擁護」という側面からみて、相談支援を行っていくうえで困難を感じることの有無を尋ねたところ、回答者の半数以上が「ある」と回答していた。特に、委託事業所勤務者では「困難を感じることがある」と回答した割合が6 割近くを占めている。

図表3-11 相談支援を行っていくうえで困難を感じることの有無

| No. | 全体 | 直営 | 委託 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 困難を感じることがある | 52.9% | 36.1% | 57.8% |

| 2 | 特に困難を感じることはない | 14.7% | 17.1% | 14.0% |

| 3 | わからない | 18.0% | 25.3% | 15.9% |

| 無回答 | 14.4% | 21.5% | 12.3% | |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 |

※困難な感じることの記載内容については、p157~167 に掲載。

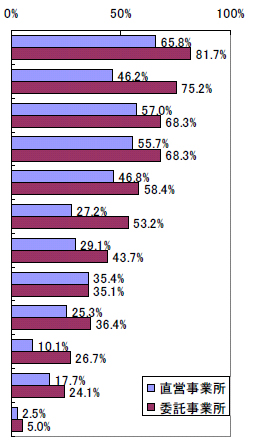

相談支援活動を行っていくうえで必要と考えていることをみると、「個別支援を通じた地域のネットワーク力の強化」(78.8%)や「スーパーバイズを受ける機会の確保」(68.6%)、「個別事例を通じた研鑽機会の確保」(65.7%)、「医療、司法等の専門家・機関等から助言を受ける機会の確保」(65.4%)など、地域でのネットワークの強化やスーパーバイズ等の機会確保が上位を占めた。

今後、地域自立支援協議会を通じた自治体や関係諸機関とのネットワークを強化し、地域全体で障害者を支える体制づくりが望まれていると考えられる。

図表3-12 今後よりよい相談支援活動を行ううえで必要なこと

| No. | 全体 | 直営 | 委託 | |

|---|---|---|---|---|

| 7 | 個別支援を通じた地域のネットワーク力の強化 | 78.1% | 65.8% | 81.7% |

| 1 | スーパーバイズを受ける機会の確保 | 68.6% | 46.2% | 75.2% |

| 2 | 個別事例を通じた研鑽機会の確保 | 65.7% | 57.0% | 68.3% |

| 3 | 医療、司法等の専門家・機関等から助言を受ける機会の確保 | 65.4% | 55.7% | 68.3% |

| 9 | 事業所(自治体)の職員体制(配置)の強化 | 55.8% | 46.8% | 58.4% |

| 6 | 地域やグループに出向いての相談ニーズの掘り起こし | 47.3% | 27.2% | 53.2% |

| 4 | 圏域、都道府県での交流や研鑽機会の確 | 40.3% | 29.1% | 43.7% |

| 10 | 関連する制度の事務手続きの簡素化 | 35.2% | 35.4% | 35.1% |

| 8 | 相談支援に対する評価の仕組みづくり | 33.9% | 25.3% | 36.4% |

| 11 | 事業としての採算性を高めていくこと | 22.9% | 10.1% | 26.7% |

| 5 | 事業所の相談対応時間帯・曜日等の拡大による相談ニーズへの対応 | 22.6% | 17.7% | 24.1% |

| 12 | その他 | 4.5% | 2.5% | 5.0% |

| 無回答 | 3.6% | 9.5% | 1.9% | |

| 回答数 | 694 | 158 | 536 |

《「利用者の権利が侵害されている」と感じたケース》

最近1年間の中で、利用者の権利が侵害されていると感じたケースについて自由記述方式で概要の記載を求めたところ、相談支援従事者から740 件余りの事例が寄せられた。

記載内容を分類したところ、「経済面・金銭面に関する問題」(年金・預金が家族等に生活費として遣われる、訪問販売による被害等)が最も多く26.0%を占めていた。また、「福祉サービスに関する問題」(家族や支援者に都合のよい計画作成、地域資源の不足、制度上の利用制約等)や「虐待」(暴力・暴言、ネグレクト等)、「生活状況に関する問題」(外出させない・閉じこもっている、保護者の養育能力が低い等)などの事例が上位を占めた。また、就労や住まい、教育、交通など、生活全般にわたる分野において事例が報告されている。

上記のように、年金等の搾取や暴力・ネグレクトなど見えやすい権利侵害事例が回答の中心を占めたものの、犯罪的な要素を含む事例から日常生活の中で本人意思が尊重されないような事例、各種制度運用によって本人が不利益を被っている事例など、障害者の権利が生活の様々な場面で侵害される危険性があることが読み取れる。

また、回答者によっては金銭搾取や暴力・ネグレクトなど見えやすい事例だけでなく、気づきにくいことや、権利侵害に該当するのかどうか判断がつかない事例も寄せられており、障害者の権利侵害に対する相談支援従事者の意識にかなり幅があることが伺える。

| 件数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 経済面・金銭面(年金預金等)に関する問題 | 193 | 26.0% |

| 福祉サービスに関する問題 | 117 | 15.7% |

| 虐待(暴力・暴言・ネグレクト等) | 73 | 9.8% |

| 生活状況に関する問題 | 64 | 8.6% |

| 就労に関する問題 | 50 | 6.7% |

| 障害の無理解による問題 | 41 | 5.5% |

| 住まいの問題 | 31 | 4.2% |

| 教育の問題 | 26 | 3.5% |

| 医療・福祉に関する問題 | 25 | 3.4% |

| 本人の意思決定に関する問題 | 15 | 2.0% |

| 施設入所に関する問題 | 13 | 1.7% |

| 情報伝達に関する問題 | 11 | 1.5% |

| 養育に関する問題 | 8 | 1.1% |

| 交際に関する問題 | 5 | 0.7% |

| 相談窓口に関する問題 | 5 | 0.7% |

| 結婚・離婚に関する問題 | 4 | 0.5% |

| 交通機関に関する問題 | 4 | 0.5% |

| 地域環境に関する問題 | 2 | 0.3% |

| 公共サービスに関する問題 | 2 | 0.3% |

| 性犯罪に関する問題 | 2 | 0.3% |

| 地域生活に関する問題 | 2 | 0.3% |

| その他 | 50 | 6.7% |

| 総計 | 743 | 100.0% |

| ①経済面・金銭面に関する問題 ※主な記載内容を抜粋 | |

【家族・親族等による年金等の搾取】 |

|

| ・ | 利用者の権利に、一番侵害しやすい状況にあるのは先ず家族であり、そのたび近隣住民・事務所とコアの部分が大半を占めます。その一つに障害基礎年金の搾取があります。 |

| ・ | 本人の障害年金が家族の生活費となっており、本人が参加したい行事は参加させてもらえない。 |

| ・ | 障害年金を受給しているが家族が生活費に使ってしまい、本人のために使えるお金がない。 |

| ・ | 利用者にほとんど判断能力も他者との意思疎通もなく、身辺自立も出来ないケースで、保護者的立場にある兄が、仕事に就かず、利用者の年金に頼って生活しているため、利用者に必要なサービスを利用させない。また兄による介護の能力も限られている。 |

| ・ | 実母と義父が、本人の年金をあてにして以前同居していた際に盗まれたと主張したり、新聞を勧誘してくる。 |

| ・ | 本人の障害基礎年金が家族に不当に使われていた。 |

| ・ | 障害年金が本人の為でなく、家族の生活費に充てられている。 |

| ・ | 家人による年金管理がなされており、自由に自己の年金を使えない。 |

| ・ | 理由なく年金を家族が管理していて、もらえず、家の中のことをすべてさせられている。 |

| ・ | 長期入院患者の年金を保護者が生活費(自身の)として利用していた。 |

| ・ | 母が借金の返済に本人の障害年金を充てたため施設利用ができなくなり2年間引きこもり状態になった。父のカードローン返済額が増え、生活費が入らなくなった。(身体、知的の重複障害) |

| ・ | 知的障害のある方に対して、お金を借りさせてそれを遣い込んでしまった。 |

| ・ | 家族等による権利侵害(虐待)。年金・工賃の搾取(経済的な虐待)、ネグレクト、性的虐待。 |

| ・ | 本人の障害年金を同居している家族が家族の生活費(娯楽費を含む)に当て、本人が望む福祉サービスの利用ができない。 |

| ・ | 知的障害を持った方が世帯の中で資金づくりに利用されサラ金や知人の所に行き、金を借りてこいと強要され自己破産にまで追い込まれていた。 |

| ・ | 家族が本人の生活費等を浪費するために本人が食事等十分に取れていない。 |

| ・ | 障害年金を受給している本人と同居する家族が、年金を生活費にあてるケース。 |

| ・ | 障害年金を家族があてにしており、必要と考えられるケア等を受けさせていない。 |

| ・ | 単身生活をしている方の家族が本人の生活保護費、障害年金を管理しているが、本人のために使用されていなかったケース。(住宅環境も悪く、家賃や光熱費の滞納などあり) |

| ・ | ご本人が受給している障害年金等を、ご家族がご本人の了解なしで使い込んでしまうことがあった。ご本人の預貯金はなくなり生活の幅を広げられないで困られていた。 |

| ・ | 本人の年金を主として家族の生計が成り立っていて、本人がGH等に入れない。 |

| ・ | 知的障がいのある三姉妹の生活を地域住民とヘルパー支援の下で支えていたが、食費、自宅家屋の修繕、大型電化製品の購入を便宜上、本人の同意の下すべて長女の年金の中で支払っていた。 |

| ・ | 家族が本人の年金をすべて使いきり、感情に任せての暴行を受けていた。 |

| ・ | ご本人には預金があったが、同棲がはじまり定職に就かない彼との生活にて、預金も全て使ってしまった。その後結婚することとなり、夫の家族と同居している。家賃、生活費として働いたお金の大半を支払っている。家のお金の管理は義理の母が行っている。 |

| ・ | 障害年金を家族が管理し、本人のためでなく、家族自身の生活や娯楽、借金に使われている。 |

| ・ | 低所得世帯での家族(親)による年金の使い込みがあり、本人が経済的な虐待を受けている。 |

| ・ | 本人の障害年金が家族の生活費として使用され、本人に適正と思われるサービスの利用につながらない。また適切な医療が受けられない。 |

| ・ | 年金、賃金を親が搾取。生活費という名目で必要以上に金銭をとられているケースが多い。特に特別児童手当、生活保護費など本人のために支給されているが、世帯主に入るお金は本人のために利用されていないケースが多い。 |

| ・ | 保護者が、利用者が働いて蓄えた貯金、障害年金を本人の意思を確認せず住宅ローンにあて、それを知った本人が興奮すると新興宗教の寮に入れられた。 |

| ・ | ご本人の年金等を管理されている家族がご本人にほとんどお金を使わせない。(余暇活動等の要求が制限) |

| ・ | 同居の兄より弟(障がい当事者)の預金より借金の申し出が再三あり困っている。断った場合生活上の支援が受けられていない状況である。 |

| ・ | 祖父母が高齢で無年金と思われる。この祖父母の娘と孫が知的障害で障害基礎年金を受給している。2 人分の年金はすべて家庭の生活費にされていて、2 人が利用している通所施設の利用料やショート、ディの利用料が支払われていない。入所施設の順番が来ても拒否している。 |

| ・ | 本人のために亡父が障害者扶養共済を掛けていたが、支給されているお金が本人のために使われていない。 |

| ・ | 障害者(22 才)。本人が年金を使わせてもらえない。家族の生活のために使っており、本人はお金の使い方がわからない。立位もつかまり立ちがやっとなのにバリアフリーになっていない。 |

| ・ | 家族による障害年金の搾取が疑われる事例。家族は本人の受診やサービス導入を経済的な理由から拒んでおり本人には週500 円程度の小遣いしか渡さない。一方で、家族はパチンコ通いをしているが遊行費の出所は不明。 |

| ・ | 生活保護受給の家族の本人分の保護費が本人のために利用されていないと思われる。 |

| ・ | 本人の年金を家のローンにあて、施設の利用料を滞納している。 |

| ・ | 障害者だからといって本人がもらっている年金の通帳を渡してもらえなかった。 |

| ・ | 母が子ども3人の特別児童扶養手当、生活保護費を適切に使えていなかった上、母の内縁の夫が酒に酔うと子どもに暴力、暴言を浴びせていた。 |

| ・ | 本人の障害基礎年金が家族の生活費に当てられ、入院費の滞納が生じた。 |

| ・ | 家族が障害年金を生活費にあてている為、本人のために使うことができない。 |

| ・ | 家族からの金銭搾取。年金、給料など全て管理され、本人には生活費が必要な時にお小遣いなどを渡していたケース。 |

| ・ | 障害年金を家族の生活費にあてて、本人に渡さない等のため、GHに入居できない等サービス利用が制限されている。 |

| ・ | はとこにあたる人が、知的障害のある女性の年金、生活保護費を管理しているが、月に食費を1万弱しか渡さない。 |

| ・ | 知的障害の一家の父が亡くなり、田畑を父の弟にあたる人が売却して勝手に使ってしまったあと父に頼まれたと主張している。(一千万くらい) |

| ・ | 知的障害、夫、子供と3人暮らし。本人の年金を夫の親が管理。他者との関わり避ける。接点がもてない。 |

| ・ | 母子家庭で母子ともに障害年金を受給しているが、管理を伯父がされていて、生活費以外あまり渡してもらえず、福祉サービス利用に影響が出てきている。 |

| ・ | 障害基礎年金、生活保護費など本人のお金を親戚が管理しながら実際は搾取していた。 |

| ・ | 両親死亡。精神障がいのある方が単身となり財産を相続、親戚の方よりお金の搾取あり。 |

| ・ | 盲聲重複障害の当事者が家庭の老朽化に伴い自身の財産を使って家屋の建て直しを希望しているが、他の親族が遺産相続の際に対象者のみ優遇されたとの反発から対象者の財産の利用を承諾しない。関係者が理解を求めようとしてもかえって反発されるため話が進まない。 |

| ・ | 亡き家族の示談金が正式な受取人である本人ではなく、親族が本人の判断能力の弱さを逆手に取り管理しているケース。 |

| 【就労先企業、同僚等による金銭管理・搾取】 | |

| (金銭の搾取等) | |

| ・ | 金銭搾取。職場の先輩から家賃や生活費を貸してほしいと言われ、金銭を貸したが戻ってこない。 |

| ・ | 職場の同僚にだまされてキャッシュカードをつくり、本人名義で借金させられていた。 |

| ・ | 男性、知的障害。就職、退職を繰り返し、上司や同僚から金銭搾取されていた。両親は本人の借金の返済に追われ、対応に苦慮し支援センターに相談し療育手帳取得となった。 |

| (賃金の未払い、管理) | |

| ・ | 就労先による金銭管理など。 |

| ・ | 知的障害者を雇用している会社が労働対価として正当な額の賃金を長期にわたって本人に支払っていなかった。本人が正当な支払の要求をできないことにつけこんで賃金を搾取している点に権利侵害が認められる。 |

| ・ | 就労先からの賃金支払いの不明瞭。 |

| ・ | 福祉就労で就親手当を継続支給しつつ、10 年以上就労しているが、時給120 円程度の収入しか保障されない。改善を求めるが10 年間変化なし。(月額2万) |

| ・ | 長時間労働+給料遅配、未払いあり。 |

| ・ | 雇用主から自身の給料を知らされず、その時々で物や食べ物をもらうことで、雇用主の都合で年金と給与が管理され、本人が説明を求めても雇用主からの説明が無かったとき。 |

| 【友人知人による金銭の搾取】 | |

| ・ | 30 代の知的障害の男性(運転免許有り)が、消費者金融からお金を借りて知り合いの女性に何百万も貢いでいる。 |

| ・ | 当事業所に相談後、療育手帳及び年金申請したケース。実兄(自死)の相続を放棄したが、恩人(自分の面倒をみてくれている人)が実兄の借金を払っていたため、本人が恩人に対して年金より毎月1万ずつ払っている。 |

| ・ | 知人にカードをつくらされて、買い物等の借金を負わされた。 |

| ・ | 判断能力が低下し、金銭の自己管理が難しい本人に、周囲の「知人」がどんどんお金を貸してしまい、本人も借りてしまう。貸す方は本人の障害年金による返済をあてにしており、本人はいくら借りたかもよく覚えていないまま言われた額を返そうとしている。 |

| 【訪問販売による被害】 | |

| ・ | 知的障害者と認知症高齢者の2人暮らし宅へ悪徳商法が入れ替わり立ち替わり訪問に来る。実際に高額請求されてしまった。 |

| ・ | 障害者に対して品物を言葉巧みに買わせ、請求書もない。 |

| ・ | 一人暮らしの知的障害者に対しシロアリ駆除業者が住宅改修工事の契約を強要し、契約書に署名させ工事を実行しようとした。本人の理解力に限界があることを承知で契約させ、不要な工事着工を企て不利益を被らせようとした点に権利侵害が認められる。 |

| ・ | 説明不十分に電気や下水工事の契約をさせられている。金額と実際の工事内容が異なる。簡易な工事ですまされているが本人はそれに気づいていない。 |

| ・ | ふとん等の高額商品の訪問販売による強引な売り込み。 |

| ・ | 1人暮らし障害者をねらって、業者が訪問し、高額な物を購入させたり、工事の契約を結ばされた。クーリングオフができないように心理的な圧力をかけられた。 |

| ・ | 悪徳業者に騙されリフォーム詐欺等にあい、何千万もの借金を抱えた知的障害の疑いがあるC さんの家庭。 |

| ・ | 高額の商品を購入させられる。(異性の販売員が上手にセールスし、ローン契約を結ぶ) |

| ・ | 高齢の母親と2人暮らしの利用者が住宅のリフォームや生命保険の加入に誘われるまま応じ、生活が出来ない状態になった。 |

| ・ | 障害者手帳未取得者が訪問販売による詐欺にあったケース。 |

| ・ | 地域で独居生活をしている知的障害の方への悪質な訪問販売により高額な商品を買わされた。 |

| ・ | 訪問販売でのヤクルト、新聞(複数)、健康食品などをすすめられて購入している。 |

| ・ | 知的障がいのある兄弟が訪問販売で高額な商品を購入した。 |

| 【その他の権利侵害】 | |

| ・ | クレジットカードを作ろうとした身体障害者が障害により字が書けず、カード作成を銀行から拒否された。 |

| ・ | 消費者金融トラブルについて。本人の意思に関係なく、判断能力が不十分な点につけ込んで、不当な契約を結ばされたケース。(多数) |

| ②福祉サービスに関する問題 | |

| 【福祉サービス事業所等による不適切な対応等】 | |

| (サービス利用の強要) | |

| ・ | 本人の体調が良くない日でも事業所が通所させようと、強引に送迎する。 |

| ・ | 事業者側が、利用者の通所に際し無理矢理連れて行こうとして、行きたくないと毎日泣いていた。 |

| ・ | 利用者に対し「GH(グループホーム)利用をするとお母さんが助かる、○○さんがGHを利用すると、お世話も楽になるんだよ)と、お母さんを別室に移動させて、利用者に事業所が伝えた。 |

| (サービス利用の制限、拒否等) | |

| ・ | 障害が重いため、対応が難しいという理由で福祉サービスの利用ができない、または制限される。 |

| ・ | 知的障害者の入所施設で本人の利用者への他害があるため、施設側が母親へのいやがらせの電話や、契約期間を短くしたり退所勧告を行うなど明らかに辞めさせようとしている。 |

| ・ | 強度行動障害、高次脳機能障害等で事業所からサービスの利用を断られる。 |

| ・ | サービスに空きがあるが、人員的な理由からすぐにサービス利用できない場合。 |

| ・ | 利用している事業所が重度訪問介護のサービスを提供できないので、重度訪問介護サービスが提供できる事業所に移って欲しいと言われた。 |

| ・ | 重度障害者に対し、早朝と夜間のサービスを提供することが困難になった。(ヘルパー不足) |

| ・ | 福祉サービス利用を希望したが受け入れを断られた事がある。他の事業所なら可能だが利用不可の理由が明確ではなかった。 |

| ・ | 施設側の障害特性の無理解による行動や通所の制限。 |

| ・ | 行動が激しいため家族では対応できず、知的障害者施設に入所希望を出したが2施設で断られた。 |

| ・ | 入所した施設内で異性間のトラブルから退所を余儀なくされたケース。 |

| ・ | 知的入所更生施設で身体的な障がいをもったことで退所を迫られた。 |

| ・ | 利用者の方が事務所に対し苦情を言われた後、サービスの利用が打ち切られた。 |

| (事業者中心のサービス利用計画) | |

| ・ | ヘルパー事業所さんの都合でサービスの提供時間が決められていた。 |

| ・ | 知的障害一人暮らし。ヘルパー利用しているが宗教関係の友人ということもあり、計画がでたらめ。 |

| 福祉サービスを受(不適切なサービス内容)けているが、当事者主体のプランが行われておらず、当事者本人が不満、疑問を抱えたままサービス提供者に言えずにいた。 | |

| ・ | サービス事業所が本人さんのできる所まで支援しすぎてしまい、できていた事までできなくなってしまった。 |

| ・ | 利用の施設から帰ってくると体に傷がある。 |

| ・ | 障害者の自立生活、地域生活に対する事業所(ヘルパー派遣等)の理解が少ない。「その人らしい生活」への支援の視点が弱い。 |

| ・ | 文字を知らない視覚障がい者に名前を書くように強要する施設。 |

| ・ | 施設が行うレクリエーションに視覚障害者の方だけを参加させない施設。 |

| ・ | グループホーム内で職員がコントロールしにくいことから、不当に厳しい対応をされている。 |

| ・ | 福祉サービス提供事業者による権利侵害。事業所による抱え込みで、必要以上にサービスが提供されている。その利用実態が不透明。使途不明金等がある。 |

| ・ | 施設(通所)職員からの暴言。 |

| ・ | 作業所などで一般就労の可能性がありそうな方に抜けられると困るなどの理由で一般就労に向けての支援を怠り、安い賃金で働かせていた。 |

| ・ | 通所施設において利用者への説明が不十分なまま介助方法が変更された。 |

| ・ | (一般的にですが)利用者が事業所を選択するのではなく、事業所側が利用者を選択していると感じる場面がたびたび見られる。 |

| ・ | グループホーム入居者の生活支援がなされていない。食事、居住環境。 |

| ・ | 日中活動の場(就労を含む)と生活の場の事業所同士のトラブルに巻き込まれ、本人の支援が適切に行われていない。 |

| ・ | 障がいが重度である事を理由に利用契約の更新ができなかった。 |

| ・ | 事業所内の支援体制において「対応困難」であると思われる方について、当事者・保護者の側に責任・問題があるといった旨の事業所側の一方的な主張が他の支援機関・行政に広く伝えられたこと。 |

| ・ | 通所施設において介護面やプログラム面で充分な対応がなされていないという訴えが頻回の場合。 |

| ・ | マンパワー不足により、介助が行き届かず、おむつ対応になっている。(施設) |

| ・ | 施設入所されている方の家族より相談あり、施設の会計や支援に疑問があるとの相談あり。 |

| ・ | 入所利用者の「地域で暮らしたい」とする希望に対して、職員の対応が不適切であり、本人のストレスが各種行為につながっていった。またその行為の要因を適切に理解されてなかった |

【地域資源の不足】 |

|

| ・ | サービスを利用できる制度があっても、希望する利用に結びつかない現実。 |

| ・ | 制度上は存在するサービスとしても、地域としては実施しておらず、地域性や財政面を理由にサービスが利用できない。(重症心身障害のある方に対する支援) |

| ・ | 夜間対応窓口が少ない。休日対応窓口が少ない。 |

| ・ | 相談支援事業所間をたらい回しになってしまったケースがあった。(発達障害と視覚障害の重複障害。精神障害と知的障害の重複障害etc) |

| ・ | 重症心身障害者の卒業後の進路先やショートスティ等の受け入れ先がない。 |

| ・ | 障害の種類によって利用できるサービスや社会資源の数が極端に少なすぎる。 |

| ・ | HIV感染者の利用できる事業所がなかなか見つからない。 |

| ・ | 市から行動援護が支給されているが、実施事業所が不足で受給量を満たすだけの支援が受けられない状況にある。 |

| ・ | サービスを利用しようと思うが、どこも予約待ちでいっぱいであるため要望に添えない場合。 |

| ・ | 地理的な問題(遠い)で利用したい曜日にサービスを利用する事ができない。 |

| ・ | 過疎化の進む山間地域において希望するサービスの提供可能な事業所が限られており、少ない状況。今まで利用していた移動支援サービスを実施している事業所が福祉移送事業から撤退する事となり、本人の希望により、新たにサービス提供が可能な事業所を探すが、なかなか見つからなかった。 |

| ・ | ホームヘルプ、デイサービス、ショートスティなどの不可欠な指定事業所数が圧倒的に少ない。 |

| ・ | 他障害分野に比べて、精神の分野はサービスが少ない。手帳サービスですら違いが。今やっと少しずつなくなってきた。 |

| ・ | 通所施設を利用したいが、移動手段がないので通えない。 |

【家族等によるサービス利用拒否・制限、過剰利用等】 |

|

| ・ | 学齢児(中学)の知的・自閉のケースで自宅ではほとんど過ごすことが出来ず、平日5日間を施設SS、土日を時間預かりサービスで半日近くを自宅外で過ごしている。本人にとって安定して過ごせるベースとなる場が欠如している。 |

| ・ | 本人の希望するサービスを家族の都合で利用できないでいる。 |

| ・ | ホームヘルパー等の福祉サービスを利用したいが家族の反対にあって利用できない。 |

| ・ | 知的障害があるA さん。地域活動支援センターに通い、それまでお風呂に入るのは月に何回か、着替えもせずに家庭内で暴言を吐くという人だったが福祉サービスを使うことでかなり改善。しかし家族が、お金がかかることを理由にサービスの利用を断ってしまった。 |

| ・ | 家族、お金を気にしてサービス利用がすすまない。週1回しか風呂に入っていない。不衛生になっている。 |

| ・ | ご本人はサービスを利用したいが、利用料もかかるので家族が拒否する。 |

| ・ | 通所施設に通いたい(精神、女性)。父がお金がかかるといい、反対。費用説明するも、理解できず。(父のいいなり) |

| ・ | 知的障害者で本人は授産施設に通いたいと思っているが、母親が利用を認めない。 |

| ・ | 本人が利用希望している福祉サービス事業所を親が勝手に変更した。 |

| ・ | 本人がヘルパーには入ってほしくないと希望しているのに母親が話をすすめ事をスムーズにいくようにしている。 |

| ・ | 本人の希望というより姉たちの希望にそった施設通所、ヘルパー利用になる。 |

| ・ | 母と2人暮らし、母が重病になり子息と嫁が知的障害の娘を世話する事になり、通い慣れた作業所から別の施設へショートへ行かされたケース。 |

| ・ | 重度の知的障害者、母が高齢となり相談に来られ、外出支援等のサービスの紹介を行うがサービスの受け入れが家族にできておらず引きこもり(?)の状態。 |

| ・ | 障害者の親族が成年後見人となって金銭を管理しているが、その障害者の不動産管理も同時に行っていて、障害者の希望するサービスを使うことに同意していない。 |

| ・ | 40 年近く自宅で寝たきり状態。本人は外に出たいと思っているようであるが、高齢の母親がサービスの介入に否定的。 |

【制度運用、規則等による問題】 |

|

| (利用料負担) | |

| ・ | 福祉サービスを利用するのに利用料がかかる。 |

| ・ | 生きるために不可欠なサービスについて応益負担を求められている。 |

| (支給決定) | |

| ・ | 全身性の障害者のヘルパー利用時間の決定について希望時間よりかなり減らされてしまった。(横並びにするためや生保受給者だったため) |

| ・ | 自立支援法のサービスの必要量が本人の希望するものにならない。 |

| ・ | 障害福祉サービス支給量増を求むケースで、障害程度区分のみで判断され、支給されなかった。ケースワーカーの同行を依頼するが、拒否される。 |

| ・ | 「自立支援」であるのに、サービスの支給が区分ごとで上限が決められており、本人に必要なサービス量が支給されない。 |

| ・ | 基本的な問題ですが自立支援法利用に関わる一連の申請は非常に煩雑で、利用者にとっては、自分がたとえばヘルパーの支給決定についてどれくらい使えるのかよくわからず思うように支援を受けられない状態。 |

| ・ | 訪問系サービスにおける支給決定時間数が非常に少ない。 |

| ・ | 侵害にまでなるかわからないが、家族や本人の事情で他県に住所があり居住は私どもの県で生活されているが、B 型事業利用できない。本人は望むのに出来ないのがかわいそう。 |

| (制度運用面での障壁) | |

| ・ | 知的・身体の重複。介護保険移行に伴い、利用できるサービス量が減り、本人が望む地域でのひとり暮らしが困難になった。 |

| ・ | 福祉サービスを適切に受けられない在宅の障害者。 |

| ・ | 酸素ボンベが常時必要なため知的障害者施設で受け入れを拒否された。(知的の施設では医療ケアが必要な人は受け入れられないと言うことで行き場がなかった) |

| ・ | 身体的な障害をお持ちの方で手の届かない部分の掃除をお願いしたいというニーズがあるが居宅介護に規定されている掃除とは異なり「大掃除」の扱いになるので、難しく、断られてしまう。普段の生活にすぐに支障が出るわけではないが後々支障が出てくることも考えられるが本人が行うことも難しいケース。 |

| ・ | 就学前の児童に対してホームヘルプサービスが支給されない。 |

| ・ | 行動障害の方などで集団適応ができず公共交通機関の利用さえ到底むりなのに行動援護利用等が公共交通機関の利用を条件とされ特例も認められず自由が著しく制限されている(ホームヘルプ等においても同様)。家族が抱え込むにならざるを得ず家族(家庭)の平和やあたりまえの生活を阻害している。 |

| ・ | ガイドヘルプを利用できる時間が限られている。休日などは予約がいっぱいで何ヶ月も前からお願いしないとガイドヘルプをつけることができない。 |

| ・ | サービスを利用したいのにGHに入っているからとか、日中一時を使っているからとかサービスを併用できない。 |

| ・ | (予算)人員配慮が少ない。市町村や国として障害のある人への支援をさせないという体制がある。 |

| ・ | 訪問入浴。規定により週1回しか入れない(全身性障害者でこれしか入浴方法がない)。入所施設でも2回は保障されている。 |

| ・ | 重度訪問対象者の介護報酬が切り下げられて、ヘルパーが切り下げられて、ヘルパーが雇えない状況は厳しい。 |

| ・ | ヘルパー事業所がヘルパーがいない経営が成り立たないという理由で、ヘルパー派遣を断らざるを得ない状況は、制度があっても実態がないという権利侵害であると思います。 |

| ・ | 重度訪問介護だと単価が安く、ヘルパーの派遣時間が長い。必要だから長時間を希望するも支援に入ってくれる事業所が少ない。 |

| ・ | 審査会で感じること。(旧法入所施設利用中の知的障害者)あきらかに施設における環境の悪さ、対応方法のまずさによって起こっている問題行動に対し、区分が高く出る。(新法に移行しても施設から出られない現状。悪循環を感じる。) |

| ③虐待(暴力・暴言、ネグレクト等) | |

| 【家族による暴言・暴力、ネグレクト等】 | |

| ・ | 家族による暴言、援助の拒否/家人から暴言、暴力行為を受けている/ネグレクト。 |

| ・ | 家族による身体的虐待。(精神的虐待) |

| ・ | 職親より通報があり、身体に不自然な傷を発見。自宅では玄関に座らされたままで、トイレを使わせてもらえないこともある。 |

| ・ | 以前あった、家族からの性的いやがらせにより、男性を怖くなり、ハローワークに行くのも不安を感じている利用者。家族に本人が訴えても「仕事をしろ」と言い、福祉の人には相談をするなと言われている。 |

| ・ | 身内による権利侵害。「しつけ」にかこつけた不当な監禁や放置。本人の年金を奪ってしまう等。 |

| ・ | 兄による弟に対する暴力的虐待がある。 |

| ・ | 父親からの暴力を受けているが長年続いて来た関係のため、暴力を受けている当事者も環境を変えたいとは思っていないケース。 |

| ・ | 実母ではない子供に対するネグレクト及び言葉の虐待。「親」の壁。 |

| ・ | 近所の方から虐待されている疑いのあるE さん(知的)。近所の方から、時々E さんの悲鳴と怒鳴り声のようなものが聞こえる、殴られているのでは?虐待ではないか?と市役所に連絡がある。 |

| ・ | 食事を食べさせてもらえない時があったり、家族からの虐待。 |

| ・ | うつ状態の母親より、幼児を虐待をしている事を打ち明けられた。 |

| ・ | ご家族の方がご本人の目の前で、本人の事を無茶苦茶言われる。(ご本人は言われた事を理解) |

| ・ | 本人が外へ出られることが少なく母親から虐待を受けていた。一日中母親と一緒に顔を合わせているのでどうしても母親が本人に目がいく。 |

| ・ | ネグレクトを受けていたことにより、成人になっても自立した生活ができないでいる。 |

| ・ | 家族により暴言・暴行・金銭の強要など本人が安心して日常生活を送ることができない。 |

| ・ | 妻への夫からの暴力。 |

| ・ | 夫からの抑圧、脅しによって自身の体の痛みを取るための医療行為を受けることを諦めていると身体障害者の女性からの訴えを聞いたとき。 |

| ・ | 夫から暮らしの中で制限が行われ、時には暴力を受けていた身体障害者(下肢障害)手帳2級保持者の女性。 |

| ・ | 母親が情緒不安定で、本児に対しての養育環境が整っていない。(学校を休みがち、母のリストカット行為を児にみせるなど) |

| ・ | 母親が子ども(障害者)の介護を放棄、福祉サービスの利用を勧めるが強く拒否(お金がもったいない、事業所に子どもをあずけるのは子どもがかわいそうであるとのこと)。知人に個人的にお金を支払い子どもの介護を頼んでいるがその知人の介護もいい加減なものである。それでも母親は子どもの面倒を看ない。 |

| ・ | 当事者(A)の父親が、Aを隣町の山奥に車で連れて行き放置した。本人(A)がヒッチハイク、徒歩で地元に戻ったところを警察に保護されるに至った。 |

| ・ | 父から入浴中や自分の部屋にいるときに何度も首を絞められた。母の介護負担と重なっているための虐待と思われる。(身体、知的の重複障害) |

| ・ | 両親の育児放棄により、長年衣食住がままならず、劣悪な環境で育ち、発達未成熟となった。 |

| ・ | 家庭で虐待が疑われるケースがあり、本人は通勤寮で自立した生活を望んでいるが、親が年金めあてに離さないケース。 |

| ・ | 自宅で家具を引き倒したり、親に手をあげる15 才のダウン症の男の子。親が両手を縛って落ち着くのを待っている。 |

| ・ | 子ども(14 才)が、万引きなど問題を起こすと母親の精神状態が不安定になり子どもに対して暴力(叩く、蹴る)が見られる。 |

| ・ | 特別支援学校中2。家庭で日常的に身体的虐待を受けていると思われる。両親共に養育能力に問題ある。 |

| ・ | 特別支援学校に在籍の児童。両親からの虐待あり。母にも障害の疑いがあり、家の中は片づいておらず、児はきちんとした食事をとっていない様子がある。福祉サービスの利用については、母の力では調整など困難なため、学校が主にサポートしている。 |

| ・ | 就労先が決まらず、家にいる知的障害の娘に対する、親の暴言、暴力。(仕事をしたくても、手続きの仕方やどのようにして仕事を見つけてよいかわからない) |

| ・ | 自閉症の子が食事をとらなくなり栄養失調におちいる。母のネグレストが原因。 |

| ・ | 母親からの身体的、心理的、経済的虐待。母親は他者との関係づくりができず、社会的孤立また障害のある我が子を受容できない。 |

| ・ | 自分はアダルトチルドレンであり「お前も同じ道をたどることになる」と子供に言い続けている母親の言葉の虐待。 |

| ・ | 知的障がいのある女性が継父から性的虐待を受けた。 |

| ・ | 利用者が父親から虐待(暴力及び年金の搾取)を受けている。 |

| ・ | 安心・安全の権利が侵害されているケース。家のなかで、父が怒鳴ったり、叩いている音・声がする。近所から通報があった。 |

| ・ | 同居の兄が暴力的で骨折の経験あり。財産等も兄が全て管理している状況で、金銭的に余裕がないというケース。 |

| ・ | 母が認知症で40 代の姉妹は知的障害、パーキンソンで手の震えのとまらない姉を妹がなじって家事をしろと棒で叩く。 |

| ・ | 近所に兄弟が住んでいるものの、身体的な障害を持った本人A 氏の面倒を見るものはいなかった。A 氏は一人暮らしで、一日2 食だけは姪が玄関先においていたが、排泄関係はペットボトルや新聞で済ませ、入浴は数ヶ月入っていない状況であった。介護放棄に見受けられ最低限度の生活も送れていないと感じた。 |

| ・ | 姉夫妻と同居している50 代女性が姉夫妻より言葉の暴力を受けている。 |

| ・ | 母娘の二人暮らし。二人とも精神科に通院している。娘はパーソナリティ障害があり飼い犬を虐待する。止める母親に対しても暴力を振るうことがある。 |

| ・ | 精神障害のある母親に対し、知的障害が推測される娘が暴言、暴力を働いているケース。母親の稼ぎ先において、娘が生まれる以前からそうしたことがなされていた。 |

| ・ | 子が親(当事者)に対して、身体的暴力により言うことを聞かせている。 |

| ・ | 母子ともに知的障害があり、母がギャンブルに行く時は連れ回されるが収入にならないと幼児の分の食事もままならない日が続く。 |

| ・ | 同居の家族がいながら何年間も引きこもったまま放置され、栄養失調、廃用症候群を引き起こし歩行不能となっていた。 |

| ・ | あきらかに虐待と把握されていても、家族調整や適当な機関がないと、介入できず放置されている。 |

| 【家族以外からの虐待行為】 | |

| ・ | 施設、事業所職員の言動。(当事者に対しての暴言、障害特性の無理解) |

| ・ | 知的障害の女性が恋人から金銭的搾取、暴力、性的搾取の状態にあっても、本人は「私のことを面倒みるって言ったから」と全てを良しとしてしまう状況。 |

| ・ | 出会い系サイトで知り合って同棲したがDV が始まった。年金を当てにして別れてくれない。 |

| ・ | 利用者がアパートの大家に虐待(身体的、心理的虐待)を受けていた。 |

| ・ | 知的障害をお持ちの方への性的な対応。セクハラ。 |

| ④生活状況に関する問題 | |

| ・ | 【家族による行動制限、過剰保護等】 |

| 体調(本人)を理由に家の中にとどめたまま何年も経過している。外部の人との接触も少なく、親の保護という名のもとの囲いこみのような状態。 | |

| ・ | 知的障害のある子を一日中家に閉じ込めている。 |

| ・ | 地域生活よりも入所施設のほうが幸せだと思っている保護者。 |

| ・ | 本人が自由に外出することを家族によって禁止されている。子どもの学校行事などにも参加させてもらえていない。 |

| ・ | 家族に「話をしてもあなたにはわからないから」と言われ、本人が知るべきことを教えてくれない。 |

| ・ | 保護者の無理解による行動の制限、囲いこみ。 |

| ・ | 複数の男性と交際する障害をもつ女性。男性宅を訪れないようにと、施設利用(ショートの利用)をさせられた。(家族等により) |

| ・ | 小学校を卒業していないという知的障害の可能性が高い方が、家業の手伝いをしながら生活していた。必要な勉学を受けられていない。福祉サービスを受けられていない。人生を選ぶことが尊重されていない。 |

| ・ | また物を盗むかもしれないので、家族が本人の外出に制限する。 |

| ・ | 利用者は児童の場合、養育者(保護者)の思いが先行しがちとなる。養育者が適切な養育を行っていない、又は、こちらの介入を拒否するといったケース。 |

| ・ | 保護者の意向により一日中居室内で過ごしている重症心身障害者。 |

| ・ | 精神疾患の保護者の体調によって適切な養育を受けていない児童。この児童に対し、保護者の意向を尊重することで支援ができないと判断する機関。 |

| ・ | 本人の問題行動(盗み、賽銭泥棒等)を懸念し、家族が家のいたるところに鍵をかけ、本人の行動を制限している。本人は作業所等に働きに行きたい希望があるが、家族は断固反対している状況。 |

| ・ | 障害者の社会参加を家族が抑制している。就労している本人は障害者と交流できるサロンへの参加を望んでいるが、家族は参加しても収入が得られないと参加させない。 |

| ・ | 20 代、知的障害、女性、生保受給。高齢の母の入院により単身生活となる。「この子はひとりでは何もできない」と育てられ、現在キーパーソンである姉もそのように本人に接する。「何にもできないから支えてあげないと」の理由づけで、本人に対する保護費の管理を姉が行う。経験不足のため苦手なことやできないことは多いが、挑戦しスキルを身につける機会を奪われているように思う。 |

| ・ | 本人の事柄に関して、保護者や兄弟が最初から「何もできないから支援必要ない」と決めてしまう。 |

| ・ | 兄弟の2人兄弟で弟が統合失調症であるが、兄が兄嫁に「一人っ子」と話しているため、弟の存在自体いない事になっている。(弟本人の家族の協力が得られない事も大変であるが、兄の嫁にまで隠さざるを得なかった心情を考えると無理も言えない) |

| ・ | 家庭内介護において。家族が介護されているが、ご本人の望む生活スタイルが選択されていない。 |

| ・ | 継続して関わっているケースであるが、鎖につながれて外に出られないようにしているケース。ただ、外に出ることによって、近隣をはじめ広範囲にわたり迷惑をかけていることから、家族もやむを得ずつないでいるという状況。 |

| ・ | 家族と同居で本人歩行可能なため、外出時は家族の協力が得られず、外出できない。移動支援事業などサービス情報を提供するが家族が拒むため支援が進まない。 |

| ・ | 保護者自身が障害などの理由により本人(障害児)を養育できていない。(食事が不規則、放置) |

| ・ | 保護者が本人を抱え込み、社会体験や経験不足により自立の出来ない状態。 |

| ・ | 家族から「危ないから」「あなたのためだから」と障害のある当事者が就職や1人での外出を制限されているとき。 |

| ・ | 家族の介護を優先させるあまり本人の就労の機会を奪っている。 |

| ・ | 高次脳機能障害の方に対し、その家族が障害者手帳や保険証の更新手続きを行わず、必要な医療や福祉サービスが利用出来ない状態のまま放っていた。 |

| ・ | 知的障害と視覚障害のある方の事例。家族が外出する際には玄関に施錠され、外出ができない軟禁状態となっている。家族は本人の安全確保のために行っていると話している。 |

| ・ | てんかん発作があるからと外出を禁じられていた。15~17 才までほとんど家から出ていなかった。 |

| ・ | 高校卒業後、障害を拒否する母のために10 年間在宅で生活している。 |

| ・ | 本人の病気を受け入れない母。精神科受診・入院歴がある本人が、母に「あなたは病気ではなく私が甘やかせてしまったからだ」だと治療を受ける権利を奪った。服薬も体に悪いから止めさせ、病状悪化し、暴力を振るうようになり、困り果て相談来所される。 |

| ・ | 49 年間、親の無理解で自宅に閉じこめられていた障害者。 |

| ・ | 親の想いのみで介護し、薬を医師の指示通り飲ませない、過剰に食事を提供する等で本人が倒れてしまった。親は周囲のアドバイズを受け入れにくい。 |

| ・ | 子どもの表面的な言葉に過剰に反応し、通学・社会参加させない親。 |

| ・ | 自宅で暴れる身体障害の30 代女性。親が二人とも外出するときは手足を縛って布団に寝かせておく。 |

| ・ | 50~60 代の方。両親が家でみていたため、学校にも行けず、家から出たことなし。 |

| ・ | 在宅の方で要介護状態の母親と一緒に生活しており、母親の介護をしなければいけない為本人が自分の時間を持っていない。 |

| ・ | 父親が知的障害を持った10 代の長女に家事手伝いを通り越して女中のように働かせている家庭があった。(夜中遅くまで酒のあてを作らされていたらしい)(言うことを聞かないと父親にどなりあげられるため、脅えていた)(あまりのストレスから精神症状も発病しはじめている) |

| ・ | 母親(知的障害)の養育能力が不十分で、子ども(10 才)の休日・放課後の安全性が極めて低い。他校生からのいじめ、野犬にかまれる、怪我などに対応できず放置されている。 |

| ・ | 高齢(認知症)の母親の介護が気になり家から出ることがなくなった。ずっと母親のそばで身のまわりのお世話をしている。(拘束されている) |

| ・ | 特別支援学校小学部3 年。母親はほとんど本児を登校させておらず、母子2 人で家にひきこもり状態。 |

| ・ | 当事者が外出を厳しく制限されている。(母親から) |

| ・ | 父子家庭の子供が当事者。父親の養育能力が低いために経済、栄養、衛生面等で劣悪な環境にある。 |

| ・ | 児童であって親御さんが支援や療育を受けることに対して非協力的であるため、本人が発育成長に必要な適切な学習機会を奪われている。家庭内の意見の相違も含む。 |

| ・ | 親御さんも障害があるため本人をうまく養育できない。放置や過度の干渉、子どものいいなりなど。(家族や親子という閉鎖された空間になっている) |

| ・ | 養護学校卒業後作業所に通っていたが、母親が家でみると言い、作業所利用を中止。服薬の必要があったのに通院させずにいて、てんかん発作を起こした。〈知的障害のある19才の女性〉 |

| ・ | 母親が本人の気持ちを代弁してしまい、本人が自分の思いを話す機会を失っている。 |

| ・ | 外出したいという知的障害者に対し、母は外出を禁止してしまう。 |

| ・ | 閉鎖的で身内以外からの支援を拒む家族が本人の年金を管理し、本人については家からほとんど出ない生活が続いている。ところが本人もそんな生活に慣れているのか「困ったことはない」と言う。 |

| ・ | 父親が入院中、母親が死亡し一人暮らしの知的障害者の生活。〈本人は、障害年金で生活し、仕事ももたず閉じこもった生活で、周囲の支援は受け入れない。本人が周囲と関わろうとしないので生活の状況がわかりにくいが、昼夜逆転した生活や清潔面での課題、今後の生活が不安である。〉 |

| ・ | 当事者の状況に合った生活ができていない。(食事・内服・金銭管理など)。 |

| ・ | 非現実的な生活(自由すぎる、歯止めがきかない)(判断能力はあるが、意のままの生活による暴れ) |

| ・ | ご本人に判断能力が不十分な知的障害等があることに加えて、ご家族の養育が弱いために、客観的には何らかの他者の支援を必要とする状態であるが、相談支援をはじめとする障害福祉サービスの利用等、他者の支援を頑なに拒んでいるケース。 |

| ・ | 約10 年間、車上生活を続けていた母(50 代で精神障害)と娘(20 代心疾患と知的障害)の親子への支援。頑なに居住生活を拒否していた。娘も何年も医療機関への受診がない状況。母の腹痛の訴えを機に、福祉事務所、生活保護係、医療機関、保健所と連携を図り、現在母子ともに入院中。 |

| ・ | 在宅で週一度訪問入浴のみを利用している知的障害者。ご本人は現在の生活がいいと言うものの、アプローチの仕方(主に家族)によっては外に出る機会や体験が増えるのではないだろうか。 |

| ・ | 知的障害のある高齢の兄弟のケース。長年親が衣食住・生活全般の面倒を見てきた。限られた人との接点しかなく、社会性に乏しい。家に閉じこもっている。親亡き後の支援者が姉に代わったのであるが、自分の思うようにならないこと、親のようにしてはくれないことに腹をたてる。本人達は困ってはいないので周りからの支援に対しては拒否的。ヘルプサービスを利用して色々な体験をしてもらうことを計画したが、停滞している。もっと若い時に体験できていれば違った生活を送れていたかもしれない、と感じたことがある。 |

| ・ | 大家族でそのほとんどが知的障害者。すべてが働いていない家庭環境のため仕事を断られることもあった。少ない年金収入で保険料が払えず、病院にも行けない。作業所も利用料のことを考えると通えない。 |

| ・ | 50 歳代の重複障害の男性で、同居していた母の死後、弟が財産(年金や貯金)を管理していたが、全て使いこんでしまった。本人は栄養失調で入院。その後、弟は急死し、本人は弟家族の支援がなく孤立した。 |

| ・ | グループホーム利用の知的障害者のB さん。50 代になってから療育手帳取得のため以前から趣味であるパチンコを楽しむが帰宅時間等について世話人から言われることが多い。またお小遣いなどについても世話人が管理しすぎると反抗的になっている。 |

| ・ | 身体障害者手帳を所持している人で自動車の普通免許取得にあたって、その方の障害の程度により免許が取れるかどうかの可能性を一方的に判断されてしまう状況。 |

| ⑤就労に関する問題 | |

| 【家族による不適切な対応等】 | |

| ・ | 本人がとても就労できる状態でないのに家族が就労を望むケース。 |

| ・ | 本人が就労を希望し訓練や支援を希望している際、家事を強要し支援を受けさせず、就労は不必要と本人に強く命令しているケース。 |

| ・ | 障がい者の就労先が本人能力よりも家族の支援に基準をおいて「自立」に目を向けていない。 |

| 【就労先の企業、同僚等による不適切な対応等】 | |

| ・ | 雇用形態が途中で変更されていたが、最初の契約時に、その点の確認がとれておらず、曖昧になっていた。 |

| ・ | 従業員に対する連絡を本人には伝えず、家族あるいは世話人(支援者に)伝えていること。本人への意思確認を図る際に、充分な説明がなくても、本人の発した言葉を、本人の「意思」と受け止めること。 |

| ・ | 職場でのいじめ。 |

| ・ | 就労現場で障害を開示して働いている当事者が、その障害特性を理由に職場から疎外されてしまい、結果として退職に追い込まれてしまった。 |

| ・ | リサイクル業者からただ働きをされていた。 |

| ・ | 就労支援を行っているが、企業から「精神障害者ではなく知的障害者でお願いしたい」と言われる。 |

| ・ | 職場での上司からの暴力。 |

| ・ | 就労支援で内定していた障害者(精神)が、2名枠の雇用から外され、後日面接した知的の方1名に内定し、就労できなかった。理由:恐い。 |

| ・ | 就労時でのトラブルの際、障害を持っている人が解雇になった。 |

| ・ | 20 代の知的障害者の男性。派遣社員として寮に住んで働いていたがH20 年12 月いきなり解雇され立ち退きも言い渡された。 |

| ・ | 週40 時間以上の労働を求められた。 |

| ・ | 35 歳男性、10 年間個人のスチール部品を扱う会社に就労。社長、本人を含めて3人の従業員、550円の時給。仕事の都合により休みも不定期になりがち、頭や手に切り傷をしたり、上司から叱られて叩かれたりしている。服もいつもボロボロになると母から聴取。 |

| ・ | 福祉サービス事業所において適正に工賃が支払われていない。 |

| ・ | 養護学校までは特に行動上の問題はなかったが、卒業後、作業所の予算的な問題から専門性に欠ける職員配置により、本人の障害が十分に受け入れてもらえず行動障害へ至ってしまった。 |

| ・ | 長時間労働や給与の未払い。 |

| ・ | 就労先での同僚からの言葉の暴力。 |

| ・ | 就労されている中で突然の解雇を言い渡されて退職される。 |

| ・ | 就労されている中で給与が遅れ、そのうち解雇通告が来たが会社がやや持ち直したとのことで再度就労中。 |

| ・ | 障害特性から仕事を解雇される。 |

| ・ | 職場での障害者のいじめ。不当な扱い。 |

| ・ | 一般の雇用で一般の人として就労。障害があるとわかった時点で周囲の目(見方)が変わり、対応が厳しくなり自主退職を勧められた。 |

| ・ | 理由も無く職場でいじめられたり、解雇ではなく自主退職をさせられそうになった。 |

| ・ | 障害者が雇用を打ち切られたが、失業給付を受けることができなかった。 |

| ・ | 障害理解の不足から不適切な対応を受け、就労継続が困難となった。 |

| ・ | 小規模作業が新体系移行するにあたり、人数確保が必要だが、本人は別事業所に移籍したいと思っているのになかなか退所させてもらえなかった。 |

| ・ | 小規模作業所で本人にあった作業をさせてもらえず、失敗するといじめられるということがあった。 |

| ・ | 表向きは「最低賃金」を出しているという作業所が実際は障害者は毎日通所させず、週に2~3回数時間と出勤日を決めて通所させている。 |

| 【制度、社会全般による問題】 | |

| ・ | 自力で車椅子を動かすことが出来ない頸椎損傷の方が、自宅でパソコンを使って仕事をしていました。在宅勤務とはいえ企業と雇用契約を結んでいました。しかし個人情報の保護の観点から仕事が企業から来なくなり、やむを得ず雇用契約を打ち切られ、その方の就労に関する願は頓挫しました。 これは権利が侵害されたという観点ではないと思いますが、自力で通勤できない障害者にとっては通勤のためのガイドヘルプの手段が取れないということを考えれば、明らかに就労の権利を奪っていること。 |

| ・ | 働きたいと願っているのに「精神障がい」という理由だけで働く場の提供がなされない。 |

| ・ | 障害者への求人情報が少ない。 |

| ・ | 一般就労の難しさ、就労についても低賃金である。障害への理解。 |

| ・ | 障害者の就労が無い、機会が少ない。 |

| ・ | 高齢(60 才前後)の人の働く場がほとんどなくなってきている。 |

| ・ | 過疎化の進む山間地域において、就労していた企業からリストラを受けて、就職活動をしたが、本人の障害等も影響して就職できず、あきらめてしまい家にこもっていた状況。厚生年金をもらうまで10 年近くあり、この間の生活費に困っていた。 |

| ・ | 特に精神障害者の方の就労相談において偏見もあるためか「試用」も認めてもらえないケース。 |

| ・ | 働きたいのに仕事につけない。仕事がない。病状が安定しないので就業できない。 |

| ・ | 全盲というだけで、就職活動が制限される。 |

| ⑥障害の無理解による問題 | |

| 【家族による不適切な対応等】 | |

| ・ | 家族から障害に対する差別、偏見を受けている。 |

| ・ | 本人の障害を家族に理解してもらえず本人の集団生活等が十分体験できていなかった。 |

| ・ | 当事者の障害が理解されず、家族から疎外された時。本人はそのことが十分わからないが、感覚として感じとっている。 |

| ・ | 教師だった保護者がこどもの知的障害を認めず、40 歳を超えるが長年年金申請できず生活してきた。 |

| ・ | 発達障害のお子さんを持つ母親が義母から「お前のせいでこんな子が産まれた」「お前のしつけが悪い」と罵倒された。 |

| ・ | 本人が退院を希望しながら、家族や地域が受け入れに協力的でない。医療関係者や地域福祉関係者も積極的に支援せず諦めてしまっている。 |

| 【地域社会、近隣住民による不適切な対応等】 | |

| ・ | 精神障害のある方が退院する際、住民から反対の声があり、もとの自宅に帰れなかった。 |

| ・ | 生活保護世帯の方が近所で悪い噂を大げさに言われていることがあった。 |

| ・ | 認知症の高齢者に対し、ご近所が「迷惑を被っている」と家族に詰め寄り、ご本人の意思とは別に入所をすすめたこと。 |

| ・ | 「社会的に問題のある症状」ではない統合失調症の患者さんを、本人の意思と関係なく入院させようと、直接医療機関へ言いに行ったご近所の方。 |

| ・ | 視覚障害者が公営住宅に当選したが、入居に際し他入居者から反対があった。(障害のために役員や月の当番が出来ない等の理由) |

| ・ | 障害のある方(特に精神、知的)の地域移行(GH、単身)への理解不足、偏見、隣人より見つめられて気持ち悪いので窓などには見えないよう目張りを要求された。 |

| ・ | 持ち家で一人暮らしをしている方の周辺住民がご本人を「早く入院させろ!つれていけ!」と本人と支援スタッフに対して怒鳴っている。 |

| ・ | 精神病を理由に友人が離れていったり、会社でもいじめにあったりしたケース。(周囲の人が悪い時のイメージが強い分、そのイメージを変えるのが難しい) |

| ・ | 本人の障がい特性からおきる問題が、地域に理解されていない。 |

| ・ | 精神障害をお持ちのご家族について、地域の方の理解が得られない。 |

| ・ | 地域にGHをつくる際、地域住民からの反対運動があった。 |

| ・ | 母が亡くなり、知的の一人暮らしに。一人でも十分に暮らしていける能力があるのにも関わらず、地域の住民の理解が得られない。「見守り体制が少ない」「日中一人なんで怖い」とのこと。 |

| ・ | 不衛生と地域住民から苦情があり、地域生活を続けていく事が難しい。 |

| ・ | 地域の中で差別的なことがあり、問題が起これどもそのような見方でしかできていない。 |

| ・ | GH設立にあたり、自治会としては許可されていたのに近隣住民からの反対があり断念。別の地域で設立した。 |

| ・ | 発達障害(アスペルガー症候群)の方に対して周囲が障害特性を理解しないまま、すべての問題行動の原因を本人の性格や努力不足だと決めつけ、攻撃の的にしている。 |

| ・ | スーパーマーケットで母親と買い物中パニックになってしまった自閉症の方が入店拒否となった。 |

| ・ | 出所後実家での受け入れ態勢がなく行くところがない。経済的にも実家の援助が受けられない現実があるのに、実家が受け入れ先になっているため生保の申請ができなかった。 |

| 【公的機関による不適切な対応等】 | |

| ・ | 広汎性発達障害の方が挙動不審という理由だけで警察に補導されてしまい、障害の理解をされずそのまま拘束されてしまったケース。 |

| ・ | 精神障害者の風貌などから、警察官から不審者扱いを受け、自分の自転車を乗っていたにもかかわらずどこから盗んできたと尋問された。本人は一層自信を失う。 |

| ・ | 不審者と間違われ、一日に何回も職務質問を受ける。(警察官はその仕事を全うしているだけなので仕方ないが、仕事も見つからないし、社会資源も少ない中、外にも出られない) |

| ・ | 家族と同居している精神障害者で、警察から屋外へ出られないよう簡単な鍵のようなものをドアにつけるよう言われた人がいる。本人の状態が悪いのなら入院を考えればよいのに、そのままになっていた。 |

| ・ | 警察官に不審者と間違えられて、連行されたことがあり、現在でもその時のことが周囲への不信感につながることがある。 |

| ・ | 市町村の窓口で精神障がい者は難しいと言われた。 |

| ⑦住まいに関する問題 | |

| ・ | 住宅の契約の時、保証人が得られず、契約に至らなかった。 |

| ・ | グループホームからひとり暮らしへの移行で、ヘルプサービス等の調整まで行っていたが、最終的に大家さんに拒否され断念 |

| ・ | 住居に関すること。「障害」を理由に入居を拒んだり、すでに入居しているにも関わらず退去して欲しいことをほのめかす。 |

| ・ | アパートを借りる際、本人に知的障害や精神障害がある際に入居申請を断られた。 |

| ・ | 視覚障害者が、現在住んでいる借り家を事情により転居する必要が生じたが、安全管理に疑問があるとの理由でマンション、アパートの入居を拒まれた。本人は室内の配置さえ把握すればほとんど自立した生活が可能であり安全性も問題ないにも関わらず目が見えないことをもって入居を拒む点に権利侵害が認められる。 |

| ・ | 軽度知的障害者が転出時、居住先の支払で家主が半月分以上の過払いを分返還の依頼に応じない点。 |

| ・ | 経済的な負担があり公営住宅等を希望されているが、現実的な問題として空きがない状況で、いつ空くかもわからない状況。民間のアパートで家賃を押さえられる所を探すも、生活保護を受給していると入れる所がほとんど無い状態で結局は公営住宅の空きを待つしかないというケース。 |

| ・ | 精神科にかかっていることでアパート契約が難しい。 |

| ・ | アパートを賃貸するのに、高齢であることを理由に断られる。 |

| ・ | 管理会社より、精神障害者が居住しているアパートを根拠となる理由もなく、退居するように連絡あり。個別支援会議以降も決裂状態。 |

| ・ | 精神障害女性。家族関係不和から自宅を出てアパート暮らしを希望、適当なアパートも見つかったが、審査で認められず(原因は明らかにされない)新たにアパートを探すことから始めることになった。 |

| ・ | 県営住宅入居の希望者に対し、相談支援事業所へ行くように、との説明だけ行った住宅公社の対応。本人はその場で申込が行えず、その理由も理解できない状況となる。 |

| ・ | 独居の知的障害のある方が賃貸物件を探す時にはっきりと障害を理由に断られたわけではないが、保証人の問題もありなかなか物件が見つからず契約に至らない。 |

| ・ | 精神科に入院中の人がアパートを借りるときに、物件があっても契約までに困難があった。市の入居支援制度に申し込んでも情報提供のみであり、役に立たず。地域で暮らす権利が侵害されている。 |

| ・ | CHの入居者について、本人の要望としては「一人暮らしをしたい」というものであったが、障害程度、高齢という理由により事務所として具体的な取り組みがされず。 |

| ・ | 家族からの暴力により避難所を捜すが男性のため受け入れ場所がほとんどない。 |

| ・ | アパートを借りるのに保証人の代わりに保証会社を利用できない障害者。(収入は十分な程ある) |

| ・ | 住まいの確保が難しい。グループホームが空き待ちであったり、身内がいない、離縁ということで部屋がかりられないケースがある。 |

| ⑧教育に関する問題 | |

| 【家族等による権利侵害】 | |

| ・ | 家族の都合による学校への不登校。 |

| ・ | 知的障害児童の高等部進路について親との違い。 |

| ・ | 学校に行くと楽しんで過ごす事ができているが、親の体調や他の家族の状況、親の都合で学校にいくことができていない。学校に行かせないといけないという親の意識の薄さもあり週に1回程度しか通えていないケース。 |

| ・ | 養護学校(高等部)を中途しやめて在宅となった。本人が辞めたいと意思表示をした訳ではない。親が学校に行っても行かなくても同じと判断。 |

| ・ | 親の特有の考え方のもとに小学校を安易に休ませる。(教育を受ける権利の侵害) |

| ・ | 重度の障害児を過剰すぎるほどに保護し、特別支援学校にも殆ど通学させようとしない保護者。 |

| 【学校等による権利侵害】 | |

| ・ | 教育の現場における障害に対しても、無知から発生する差別等。 |

| ・ | 不登校児(中3)が、他校に転校したが、受け入れられず、不登校になった。(先生の発達障害児への理解が得られず苦しい状況に追い込まれた) |

| ・ | 学区の小学校に入学したいが、特別支援学級がなく教育委員会に養護学校をすすめられるお母さん。 |

| ・ | 聴覚、呼吸器障がいをもつ児童に対し、安全面から修学旅行や各種行事参加の制限。安全面を重視することで、危険だからという理由で本児は自主待機を余儀なくされている。 |

| ・ | 学校や保育園への障害のある子どもの受け入れ。(行事への参加など) |

| ・ | 児童クラブに通いたいが知的障害のため、付き添いがないと通えないとのこと。 |

| ・ | 3歳児。児童相談所で発達検査を受け、療育を勧められたので4月から幼稚園と事業所に通い始めた。どちらにも本児は喜んで通園している。5月中旬、幼稚園の主任の先生が突然(母親にはそう思えた)「先生方が困っている。しばらく半日だけにしよう。」と言われ、母親はとても落胆され、来所された。園は、半日の保育にしたものの、本児をよく見てくれているが、母親は突然言葉を言われたこともあり、とても落ち込んでいた。 |

| ・ | 重症心身障害児を受け入れてくれる保育園、幼稚園がなかった。 |

| ・ | 肢体不自由とダウン症の障害あり、幼稚園に入園して1週間、1 ヶ月を過ぎても10 時30 分までの時間帯しか受け入れられなかった。 |

| ・ | 自宅の近くに幼稚園ができるから、障がい者(こども)は施設入所を、と言われた両親。 |

| ・ | 障害のある子どものことで、母親が周りの同級生のお母さんから非難される。 |

| ・ | 特別支援学校(小学校)に通うA さん。ご両親の仕事先が決まらない、経済的に苦しい。経済的な理由でA さんを学校に通わせる事ができなくなっている。(スクールバスの経路からA さんの家は離れているため路線バスを利用しなくてはいけない状況) |

| ・ | 医療ケアを必要とする障害児の通学や、教育現場での援助が難しい。 |

| ・ | 発達障害の児童。普通学級では授業についていけず、特別支援学級ではもの足りない。結果、学校がおもしろくないということで、不登校。家庭環境から児童相談所の関わりもあるが、母が児童相談所の担当職員に不信感があり、関係がうまくいっていない。義務教育を受けるべき時期であるが、本人に合った適切な場所で適切な教育を受けられないでいる。 |

| ⑨医療・福祉に関する問題 | |

| 【家族による権利侵害】 | |

| ・ | 重度の心身障害者で医療的ケア、福祉サービス等の利用が必要と考えられるのに、家族の「独特な考え方」のために必要なケアがなされていない。(「自然治癒力があるから医療は必要ない」という考え方) |

| ・ | 重度心身障害者の女性。「この子は慣れているから」と呼吸障害があり、低酸素状態になる本人の状態を保護者が無視していた状態。 |

| ・ | 家族が必要な医療を受けさせてあげない。虫歯だらけだけど歯の治療は受けさせない。多少発熱しようと、自然治癒力があるとして受診させない |

| ・ | 親子二人。主たる介護者である父がアルコール依存にて本人へ適切な治療、介護が受けられない |

| ・ | 本人は両親と同居をしていたが、生活態度が悪いと本人に規則正しい生活を強要し、口論が絶えなかった。粗暴な本人に対し、お茶に睡眠薬を混ぜ眠らせ、車に乗せて、本人の同意なく入院させた。 |

| ・ | C さんの父親は、C さんに自然治癒力があるため、通院は必要ないと考えており、ずっと医療とつながっていない状態であった。歯も虫歯が多く、長い間健康診断も行っていなかったため、通院の必要があるが父親が通院を拒んでいる。 |

| ・ | 医療措置が必要な子ども(13 才)に対して母親(知的障害)が対応できず病状が悪化してしまう。 |

| ・ | 本人が治療、通院、入院を希望している際に、両親が必要ないと言い医療を受けさせないケース。 |

| ・ | 染色体異常のある障害児に心臓手術が本来必要だったのに「その子の天命だから。長く生きると兄の負担になる」とのことで手術を受けていない。 |

| ・ | 本人の退院希望が無視されたまま精神科入院が1年以上に及ぶ。父が認知症で施設入所になってから、姉が保護者となり医療保護入院となり、姉が金銭管理をすべて行っているため、身動きが取れない。(精神障害) |

| 【医療機関、関係機関による権利侵害】 | |

| ・ | 関係者が早期の退院支援を行っている中での、主治医によるあいまいな理由での入院期間の延長。 |

| ・ | 治療の場面での脅しのような発言または本人の訴えのまま薬の処方を出す。(症状やしんどさをなかなか主治医に伝えられない人が多い。これは、言うことで入院させられるのではないか、という恐怖があるから) |

| ・ | 就労支援をしていた利用者が、賃金の発生しない実習から賃金の発生する就労(福祉的就労)へ移行する際、本人も希望し、就労先の管理者も問題ないと判断したが、主治医が断固として反対し、半年ほど実習をすることになった。利用者は落胆し、一時仕事に対するモチベーションが下がってしまった。 |

| ・ | 退院後の受け入れができていないのに医師から退院通告を出される。 |

| ・ | 病院入院、施設入所者の場合は生活が自由にならない。プライバシーが侵される。 |

| ・ | 医療ケアを必要とする障害者は地域生活の継続が困難な場合が多い。 |

| ・ | 地域で暮らせる状態にもかかわらず、入院せざるを得ない人たちが多くいること(社会的入院)。退院支援事業の対象が病院からなかなか上がってこないこと。 |

| ・ | 重度知的障害で将来的に透析が必要なケース。受け入れる施設がなく、透析導入が困難。 |

| ⑩本人の意思決定に関する問題 | |

| ・ | 重度の障害の方、保護者だけの意向で日中活動が決められていく。 |

| ・ | 本人の意思をコントロールしようとする親がいる。 |

| ・ | 知的障害者。家族(親・兄弟・親族)によって、本人の意思に関係なく物事が決定される。※サービスの身元引受人が家族。 |

| ・ | 本人の意思と血縁関係のない別居の方との間で、将来の生活について意見がずれている。本人は独立して別居をしたい意思はあるが、もう一方はそれを認めない。本人の障害特性、生活歴等を考えると、別居者の言い分も理解できる面はあるものの、制限をしている点は権利侵害にあたると思う。 |

| ・ | 知的障害のある方が、地域の福祉サービス資源につながることなく家庭にいる。家族はそのままでよいと考えている。 |

| ・ | 親が所有する家に住む精神障害者の兄に対し、高齢の母親にたよらず、本人の年金のみで生活するよう、一方的に車の廃車やグループホームの入所や入院を強引にすすめる。 |

| ・ | 本人の意向を無視した関係者による進路(移行先)の選定。 |

| ・ | 両親の意向が強く、本人の思いが全くだせない。本人が口を開く前に親が自分の思いを言い、同意を強要する。 |

| ・ | 生まれ育った土地での生活を希望する男性。家族が昔の病状悪化時のトラブルの記憶がぬぐいきれず、再びその地に足を踏み入れることに、強く反対されている。 |

| ・ | 親の言動。(本人の意思を無視、不必要な代替行為など) |

| ・ | ご本人の思いではなく、ご家族の気持ちだけが先行しているケースがあります。 |

| ・ | 家族の意向や希望が本人より優先されてしまっている。(進路選択の場面において) |

| ・ | 施設から地域での生活を希望していたが、親の反対を受けた。 |

| ⑪情報伝達に関する問題 | |

| ・ | わからない言葉で説明されること、説明だけでは利用の意思をおこさせないこと。 |

| ・ | 親と同居で介護をしている姉(障害者)が親の介護に関するサービス担当者会議に同席せず、別居の妹(健聴)だけが関わってきていた。姉はそのような会議があることさえ知らなかった。 |

| ・ | 独居にて、市役所からの手紙が分からず、必要な手続きができなかった。 |

| ・ | 知的障害がある故に適切な情報内容の理解等ができず、文化的な最低限の生活ができていなかった。 |

| ・ | 福祉の情報をほとんど知らないため、手帳の取得や年金の申請が行われておらず、生活困窮となっている。 |

| ・ | 在宅で生活している障害者への情報が少ない。(相談機関の情報も提供されていない) |

| ・ | 障害がある方への手続きに関する行政の説明(書類等)も障害に応じた対応がされていない。 |

| ・ | リウマチと診断された男性が、福祉サービスや相談機関を知らなかったため、8 年間適切なサービスを受けられないまま、一度も外出できず、寝たきりで生活していた。 |

| ・ | 福祉情報からの孤立。母親は80 才まで黙々と介護、しかし短期入所や通園など必要な社会資源は活用できない。 |

| ・ | 手話通訳者が配置されていない研修会等。(あるいは行政窓口、病院等) |

| ⑫施設入所に関する問題 | |

| ・ | 本人の意思に反して家族の意志で施設入所させられてしまうケース。 |

| ・ | 本人のニーズよりも、本人の行動による周囲からの苦情に対応するような、サービス提供。(本人の望まない入所支援) |

| ・ | 意思確認なく「一人で生活できないので入所施設に入れたい」と家族が望む。 |

| ・ | 知的障害と精神障害の重複の方で知的障害の方のGH に入居していたが、精神症状の悪化と24時間の職員対応が望ましいという親の意向で、知的障害の施設に入所したこと。本人の意向がきちんと反映されていない。 |

| ・ | 家族が盲施設に入所させるしかないと本人の希望とは別に決めている。 |

| ・ | 知的障害の女性が父親と2人で地域で生活していたが父親が死亡し1人になってしまった。本人は今まで通り地域での生活を希望し、支援者としても福祉サービスを利用しながら地域生活ができるよう取りはからったが火事の心配、その他、近隣に迷惑をかけているなどの理由でやむなくGH 入居した。 |

| ・ | 精神科長期入院(40 年)していたが、本人の希望で退院。しかし、家族は本人との同居を拒否し、本人に入院生活を強いている状況。 |

| ・ | 本人は住み慣れた地域での生活を望んでいたが、家族の都合により在宅生活が困難、地域にCH がなく、他市の施設に入所してしまったケース。 |

| ・ | 財産侵害。母親が長期入院になり一人暮らしをするようになった。親戚がその人に施設入所を勧め、住んでいる家を売るように催促し始めた。 |

| ・ | 自宅がゴミや猫の糞尿等で異臭がしている状況で、地域民生委員より施設入所させてほしいとの訴え場面。 |

| ・ | 本人は知的障がい者、家族は離散で援助は難しいケース。本人からの意思はあまりない。それを周囲の関係機関が「ニーズが無い」と判断し、本人の意向を考慮せず入所更生施設or 救護施設へ入所or 措置しようとした。 |

| ・ | 本人の希望とは反して、保護者が施設入所をすすめてしまった。 |

| ・ | 本人は希望していないのに施設入所となっている。施設が本人に適していない。しかし、家族は対応しようとしない。 |

| ⑬養育に関する問題 | |

| ・ | 経済面で余裕がなく、子ども(小学生と障害のある幼児)との日常の関わり方からも、保護者の養育態度に問題があり、保護者と子ども両方に対しての支援が必要。〈母親の生活態度やことばづかいが子どもにそのまま表現されている。子どもの健やかな成長、発達が妨げられている。〉 |

| ・ | 障害児の虐待の問題。親も障害がある場合や、ボーダー、精神疾患等養育が難しいと思われるケース。しかし、親は問題意識を持っていないため、適切な療育やサービスを受けさせることができない。(親が困っていない) |

| ・ | 特別支援学校通学者で、身体、知的の重複障害があり両親が本人への対応方法を理解できず、両親の養育する姿勢に問題があった。自宅の環境は劣悪で、衣類はいつも同じで自宅には洗濯機や冷蔵庫などがない状態だった。学費などの支払いが滞ることもあり、通学できない日もあった。 |

| ・ | 知的障害がある保護者が見通しをもって判断することができないために知的障害のある子が適切な養育を受けていない。 |

| ・ | 親の過保護、または子離れできないため、子が生きていく上で必要な経験する場を除外されている。中には引きこもりでありながら、全くサービスを利用せず親が自宅のみで外にも出すアプローチもしない家庭や就労の機会を支援者によって奪われるケースもある。 |

| ・ | 小学生の女児であるが、いつも身なりがみすぼらしく臭いもして不潔な状態におかれている。アレルギーを理由に食事を制限している。 |

| ⑭交際に関する問題 | |

| ・ | 精神障害の病状が不安定な男性と軽度知的の女性の交際について、男性の病状悪化の誘因となるとの判断。女性の家族側より以前の中絶の履歴があるとして事業者より交際しないよう介入。 |

| ・ | 地域活動支援センターを利用するようになり、異性の友人ができたり、恋人ができたりすることに家族が大反対する。 |

| ・ | 知的障害のある子同士でつきあっているケースだが、彼女の不適切な言動にまどわされ就労中であった彼が仕事をやめた。 |

| ・ | 好きな男性とつきあいたいが両者の家族が反対していた。その後は認められおつきあいが始まる。デート代は全て本人が出していることが伺えるが、本人は「わりかんで払う」と言っている。 |

| ・ | お付き合いしたい女性がいるが(将来的には結婚を希望)親類の反対でできない。 |

| ⑮相談窓口に関する問題 | |

| ・ | 生活保護申請。担当CW 最初難色を示され、冷たい態度。弁護士を介入したとたん受け入れ良好に。 |

| ・ | 本人と生活保護の相談に行った時、状況を上手く伝えられず、数分で話が終わっていしまった。ケースワーカーの方からの質問はほとんどなかった。(上からもの言うケースワーカーが多い) |

| ・ | 一人暮らしの知的障害者が家屋の維持がうまくできないため、福祉課に相談したが、本人からの申請がないと対応できないと言われた。 |

| ・ | 本人が市役所へ何かしらの訴えや相談をする際、担当者の言葉を被害的にとってしまい抗議口調で頻回に電話をしてしまうため担当者が、対応困難として積極的な情報提供やアセスメントを行わず結果的に長いこと適切なサービスの利用に至らなかった。 |

| ⑯結婚・離婚に関する問題 | |

| ・ | 離婚したいが、収入がないので離婚できない障害者。(知的・女性) |

| ・ | 結婚相談所で紹介された方と本人が結婚したが、すぐに離婚されてしまった。それをすでに何回も繰り返しているが、離婚の度に本人の知らないところで家族が数百万円支払っている。 |

| ・ | 元妻からの離婚合意書に対応できない高次脳機能障害のD さん。発症後、離婚が成立したD さん。その際、元妻と交わしたといわれる合意書には高額な慰謝料・養育費・家の権利について書かれていた。しかし、D さんには離婚した記憶もない。その合意書をもとに、元妻は親族と一緒にD さんに対して合意者の内容を守るように、と脅迫めいた電話をかけてきたり、家に来たりしている。 |

| ・ | 障害者の手帳を隠し結婚。障害手帳が見つかり、離婚を迫られた。嘘はついていたが手帳を所持しているだけで何も変わっていない。 |

| ⑰交通機関に関する問題 | |

| ・ | バスへの乗車拒否。(電車の連絡ミスや入店拒否も含む) |

| ・ | 障がい者の方の乗車を拒否したタクシー。 |

| ・ | 就労に向けて移行支援事業の通所を希望しているが、自宅が山の上にあり、通所手段の確保が出来ず、利用が出来ない。 |

| ・ | 移動交通機関の不整備が活動を妨げている。 |

| ⑱その他 | |

| ・ | 知的障害者(男性)の一人暮らしで家賃・光熱費・保険料の不払いでローソクの生活をしていたためボヤをおこし退居させられホームレス生活。一般就労を行っていたが借金を繰り返し自己破産。 再三家族に支援を求めるが非協力的。ホームレス生活中に銃刀法違反で逮捕され拘置所へ。裁判後、知的障害者入所施設へ。 |

| ・ | 全身性の障害を持つ方のケース。残存する能力から車椅子の自走が可能だが、家族に「何もできない」という考えが強いため、終日ベット上で生活している。ご本人にも自力で移動するという発想がない。 |

| ・ | 本人の軽度の知的障害や発達障害が見落とされたまま発見されず、適切な支援や教育が受けられないまま不登校に追いやられたり、そのまま青年期を迎えて社会活動に支障が出ている。 |

| ・ | 障害者だから保護・管理されなければならないと思っているかのような言動。(悪い友達とつきあわないよう、友達と出かけることに反対したり、毎日施設に行きなさいという家族のケアマネ等) |

| ・ | 成年後見人を立てて被後見人となり選挙権が行使できなくなった。本人は意思決定能力がないという程ではない。 |

| ・ | 母親に障害があると思われるケース。母親本人が子どもを育児する自信がないと訴えているにもかかわらず、一時保護されていた子どもを保護解除した。 |

《「権利擁護」という側面からみて、相談支援を行ううえで困難を感じること》

相談支援従事者に対して、「権利擁護」という側面からみて、相談支援を行っていくうえで困難を感じることについて具体的に記述してもらったところ、235 件の回答が得られた。

内容分類を行ったところ、「本人と家族等支援者との意識・ニーズの相違」、「支援者の意識や対応スキル」、「家族による権利侵害」、「家庭への介入」、「本人の意思尊重」、「当事者本人の意識」等に関する困難さが上位を占めた。また、「地域資源の不足」や「制度運用」に関すること、虐待等の問題に介入するための「法的根拠」など、法制度面での困難さを指摘する意見も挙げられている。

図表 3-14 相談支援を行ううえで困難を感じること

| 件数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 本人と家族等支援者とのニーズの相違 | 28 | 11.9% |

| 支援者の意識、対応スキル | 27 | 11.5% |

| 家族による権利侵害 | 24 | 10.2% |

| 家庭への介入 | 22 | 9.4% |

| 本人の意思 | 20 | 8.5% |

| 当事者本人の意識 | 17 | 7.2% |

| 地域資源の不足 | 14 | 6.0% |

| 関係機関とのネットワーク | 12 | 5.1% |

| 介入拒否 | 11 | 4.7% |

| 障害者の権利に対する意識 | 11 | 4.7% |

| 制度運用 | 11 | 4.7% |

| 法的根拠、資源 | 7 | 3.0% |

| 障害に対する理解の不足 | 6 | 2.6% |

| 地域資源の開発 | 1 | 0.4% |

| 相談支援体制 | 1 | 0.4% |

| ニーズの発見 | 1 | 0.4% |

| 行政権限との利益相反 | 1 | 0.4% |

| その他 | 21 | 8.9% |

| 総計 | 235 | 100.0% |

| ①本人と家族等支援者との意識・ニーズの相違 | |

| ・ | 「自己決定」と「本人のニーズ重視」を相談支援の中心においていながら、家族や関係機関等周囲からの要請・情報をもとに支援計画を立てることもままある。ご本人が自身の現状を的確に把握できていない場合、いきおいそうならざるを得ないのですが、そうした時には自分の中で支援の困難さを実感します。 |

| ・ | 本人の意志がどこまで尊重されるのだろうか?家族主体で捉えられていないか?金銭管理等の制度的なことより、暮らしの中での自由を束縛されている不安。(支援者としての) |

| ・ | 家族の意向で本人の支援の方向性が決まることが多い。周りの支援者の理解の度合いで、支援の内容レベルが変わってしまう。軽度の知的障害者や精神障害者の場合、本人の希望が必ずしも良いとは思えないことがある。 |

| ・ | 障害のある本人から希望を語っていただくことが難しいケースでは、本人の意見より親のニーズに重きが置かれてしまうこと。 |

| ・ | 本人の意志決定より家族の意志決定が尊重されてしまいがち。 |

| ・ | 特に知的障害者の方は親が意志決定することが多い。お互いに依存していることが多く、当事者の権利を守ろうとすると、親から大変な苦情がくることがあり、親と支援者の間にたたされた当事者が困惑し、結局、親の意志が優先された。 |

| ・ | 知的障害関係で相談を受ける事が多いが本人の希望よりは家族や保護者の希望に応じるケースがあったりする。 |

| ・ | 知的障害があるため、親の考えが優先されてしまう。精神障害の場合、本人の通院拒否。 |

| ・ | 保護者や兄弟が本人の意向を無視し、自分たちの都合だけで判断される事が多く支援に困難を感じる事がある。 |

| ・ | 本人の意志表示が出来ない場合。家族と本人の思いの違い。 |

| ・ | 障害者ご本人と家族の意見や考えが違っている場合どのように本人の権利を守れるかという点。 |

| ・ | 知的障がい、精神障がいの方の場合の本人の意思をどこまで尊重すべきなのか?また児童の場合に本人の意思と保護者の意志が異なる場合に判断に迷うことがあります。 |

| ・ | 本人の思いを家族が理解していない場合が多い。 |

| ・ | 本人にとっての権利擁護が、家族や周囲を苦しめることもある。(逆に家族や周囲の人達への権利侵害になることもあるのではないか)そのあたりをどう折り合いをつけていくか、悩むことがある。 |

| ・ | 知的障害者で意思表明が困難な方になると家族の思いが強く現れてしまいがちで、本人の思いを聴くことが難しい場面がある。(ご本人の可能性など時間かけて伝えていく必要もある) |

| ・ | 本人だけとの権利擁護の動きであればどのような手段もとれるが、家族や他の人間関係が影響している中では本人の権利も守りつつ、人間関係への配慮も必要になるため困難を感じる。 |

| ・ | 家族の意見の相違、家族が非協力的、家族自体の理解力が乏しいご家庭の場合、介入が難しいため本人にサービスが届けられない。学校との連携が難しい場合がある。(どちらが中心なのかわからなくなる) |

| ・ | 本人は自宅で生活したいが、高齢・障害者家族の介護力と医療ケア(胃ろう、膀胱ろう等)経済的困難がある場合、自宅に帰れない場合。特に家族の協力が得られない場合。 |

| ・ | 本人と本人を支援する者(家族、学校など)の要求する内容が異なる場合に、どこまで意志を尊重してよいか判断が難しい。 |

| ②支援者の意識、対応スキル | |

| ・ | 権利の侵害の要素(例えば、家人、近隣の地域社会、制度・システム環境、一般社会の風潮等)に働きかけるとき、個人的な力の限界を感じる。 |

| ・ | こちらの押しつけにならず、本人さんが選択し決定できるように、本人さんと課題を共有したり解決方法を考えていますが、なかなか課題を共有できない場合や、こちらが必要と思っているサービスや制度を拒否されたり、必要でないと思われたりするときに困難さを感じます(権利擁護に限りませんが)。あとは、成年後見などは選挙権がなくなったら困るという学会の人の反対など。 |

| ・ | 課題を課題として捉えきれるか。意識、熱意。 |

| ・ | 支援そのものが利用者の権利を侵害してはいないか、と振り返りながらの支援であることもある。 |

| ・ | 障害者の特性を理解し適切に支援できているかの判断が難しい。健常者と障害者が地域で生活していく上で、どちらの権利が正しいかに疑問を感じている。 |

| ・ | 支援する側も分野が違うとわからないことが多くとまどう。職が見つからず収入がない。病院に行けない、ガスなど止められる等、ライフラインの危機を背負っている人が増加しているように思う。 |

| ・ | 他の業務に優先して動かざるを得ず、他の業務に支障が出る。また専門的なスキルも足りないと感じる。権利擁護に特化したセンター(法律職が確実に確保されている)が必要。 |

| ・ | 地域や家族の理解。具体的な相談につながるためには相談支援事業所と信頼関係がまず必要である。 |

| ・ | 精神障害者の場合、被害妄想という病状があるので、事実確認が大切、頭ごなしに妄想だととらえないように!! |

| ・ | 「精神障がい者」というだけで関係機関や支援者も腰がひけたりケースを渡そうとしていると感じることがあり、がっかりすることがある。 |

| ・ | 担当者によって本人の障害が理解できていない時。 |

| ・ | 権利擁護と一口に言っても多様であるため、他機関との連携や相談従事者のスキルも必要であると考えている。しかし支援する側の権利擁護に対する意識が低かったり、従事者自身が十分に権利擁護について情報や知識等を持っているとは言いがたく適切な支援ができていないように感じられる。 |

| ・ | 相談者(当事者様)がある物事を選択、決定の際、現実に即していればよいが、あまりにもかけはなしている場合「自己決定」「本人主体」がどうしても「促す」という言葉に置き換えられる支援者の「誘導」になっているのではという危険がある。 |

| ・ | 本人をとりまく家族や支援者が権利を侵害しているのではないかと感じることが多い。悪徳業者の存在。経済的な問題など。 |

| ・ | 相談全般的にみて、自分自身が専門的な知識が全くないので、相談を受けていて充分な指導ができない。そういうときは、保健師やケースワーカーなどの協力をいただいている。 |

| ・ | 本人の意思の尊重が重要であるが、理解力が困難なため、それを引き出すことが難しい。 |

| ・ | 本人にとって何が良くて何が良くないのか、一般常識だけでは測れないところを感じる。 |

| ・ | 様々な専門知識が必要だが、持ち合わせていない。他の業務と兼務で、十分な対応ができているとはいえない。 |

| ・ | 本人に寄り添って・・・と思っていても、そう行かないことが多く、本人の立場での本当の支援が出来ているのか不安。 |

| ・ | 具体的に支援を行う際に、それが本当に本人の権利擁護になっているのかについて、判断が困難と感じられることがある。 |

| ・ | 相談機関が少ないことと、問題の本質を見抜くことに難しさを感じます。 |

| ③家族による権利侵害 | |

| ・ | 家族も本人も自覚していない。またそういう親を納得させるのが困難である。 |

| ・ | 家族の方が当事者の方の障害年金を期待し、過度な求める金額となり、当事者の方が困ってしまったときなどの支援する際の判断。 |

| ・ | 現在支援している中では少ないが、家族の中で認識がないケースがあり、どこから切り込んでいくのかが不明である。知的な障害がある親に対しての働きかけも難しいと感じている。 |

| ・ | 親自身が(児・者)の子に対して権利侵害を行っていることがわかっていない場合と、子どもも侵害等を受けていても親といたい・暮らしたいとの思いがある場合、どのように介入して良いか悩むことがある。 |

| ・ | 家族によって権利侵害が行われている場合、未成年であれば制度利用に結びつけ難い。判断能力がある程度ある場合、成年後見制度利用が難しい。(本人の気持ちが変化しやすい) |

| ・ | プライバシーの壁。親による金銭的な権利侵害。 |

| ・ | 家族が経済的搾取を行っているケース。成年後見人を活用したいが、当事者である家族の同意がないと活用できない。 |

| ・ | 本人の置かれている状況に対して、本人自身が状況判断が困難であり周囲の支援に耳を傾けないケースの進め方→方策が打ち出せない場合の取り組み。(知的障害があり、父親入院中母親死亡で仕事ももたず障害年金による生活は一人暮らし→親類の伯父、伯母達も困っているが40歳をすぎた本人の将来に対しては消極的である。町の福祉担当者とケース会議を開催するなど働きかけ見守っている状況) |

| ・ | 家族からの権利侵害(経済的虐待など)が疑われる場合、本人もそれと気づかずに問題が表面化しない。家族も本人の権利を守るという意識がない。 |

| ・ | 障がい者が受給している年金を家族や他人が管理していて受けたいサービスや就労や自立支援等に影響が出てきている。 |

| ・ | 権利を侵害している家族にも障がいがあり、権利を理解することが難しい場合や家庭が生活に困窮していて年金や手当を当事者のために使えない場合。 |

| ・ | 権利の侵害を行っているのが家族であった場合に、どう介入していけば良いか悩む事がある。利用者も家族には言えないので、我慢していることが多く、虐待にあたるかどうかの判断にも悩むケースがあり、家族関係を悪化させないような支援を行う時、困難を感じる。 |

| ・ | 家庭内での権利侵害がある場合が多く、又、悪意のない場合が多いため、積極的な取り組みが行えていない。 |

| ・ | 権利侵害が家族から行われている場合のケアが難しい。家族への接触や助言はもとより本人の意識改革も必要であることが何より困難を感じる。 |

| ・ | ご本人の権利を侵害しているのがご家族の場合は「家族がすることに外(他人)から口出しするな」と干渉(介入)を拒否されるご家族がある為、支援の難しさを感じる。(特に金銭が絡む場合) |

| ・ | 障害者が利用したいサービスを望んでも最終的には金銭面や契約の問題が生じるので、親族の同意がないと何も始めることができない。 |

| ・ | 家族が権利を侵害している場合に、本人の利益を優先すべきではあるが、認識を改めてもらうことが非常に難しい。 |

| ④家庭への介入 | |

| ・ | 家族関係の調整、家庭内のことにどこまで踏み込むか。制度につなげるまでに時間がかかる。 |

| ・ | 親子や兄弟など家族間でのトラブルや軋轢に介入したり仲裁するのは非常に難しい(お互いに想いがある)。精神的虐待は把握が困難である。本人の捉え方や過去のトラウマによる過敏な反応である場合もあり、その場合はストレス要因を取り除く方が重要なこともある。 |

| ・ | 家庭内の事は第三者が入りにくくい、特に年金は家族が使ってあたり前と思っている家族は多い。 |

| ・ | 家庭内の問題に足を踏み入れる勇気がいる。上手な入り方が難しい。権利擁護を考えすぎ逆にバランスが悪くなることもある。 |

| ・ | 本人さんと権利侵害をしている人が、共依存の関係にある時には、家族間の調整が難しい。権利侵害をしている人に対しても支援が必要なケースがあり、本人及び家族全体を支援することとなる。権利侵害をされている本人さんから、侵害についての事実や、解決しようとする意思を確認しにくい。所属がない方については、相談員が抱えてしまうこともある。 |

| ・ | 気づいても介入の仕方がむずかしい。使い込みをしていたとしても証拠もないし、やってないと言われたらそれ以上は不可能。 |

| ・ | 家族との関係の間に入ることが難しく、権利を侵害されている状態でも介入することは難しい。 |

| ・ | 養育が不十分なケースは親はできていると意識しているので介入しにくい。金銭の問題は全容が見えない。つっこんだ話がしにくい。関係機関との連携が大切であると思うが認識の違いや立場の違いなどから支援方法の足並みがそろいにくい。 |

| ・ | 相談者単独の事であれば良いが家族なども含む問題(相談)であればどこまで入っていいのか、特に本人(当事者)からの相談の場合は難しさを感じる、また、ひきこもりのケースについては特に難しさを感じる。 |

| ・ | 家族による本人への無心などに対し、支援者が介入できる範囲に制限がある。家庭によっては本人と家族の関係が悪化してしまう場合もあるため、問題解決に辿り着けない。 |

| ・ | 本人の権利の為の相談を受けることは、その家族の現時点だけではなく、過去のわだかまりから将来の展望まで、広く深く関わることになり、今の自分の力量では対応しきれず、重圧を感じることがしばしばある。 |

| ・ | 知的障害や精神障害、高齢の方で、本人に虐待や権利侵害を受けているという意識がない場合が多いので、周囲が気づかず、介入が困難だったり遅くなってしまうことがある。 |

| ・ | 危険度が高い場合の介入の仕方については、自治体に積極的に関わってもらう必要があること。日頃からのネットワークが構築されていないと具体的な対処に遅れが出てしまうこと。 |

| ・ | 家族全体に支援が必要なケースが増えている。そういった場合、虐待が発覚しにくい。発覚しても介入していくことが非常に難しい。 |

| ・ | 当事者では判断が難しいときに、非協力的な親族へ協力をお願いするときのアプローチ方法がわからない。 |

| ・ | 親族と同居しているときの年金管理に関する介入方法。 |

| ・ | 生活にどこまで介入していいのか。公平性、個人情報保護の観点から判断が難しい。 |

| ・ | 困難事例の場合、ほとんどが家族や当事者の周囲の方にも障害があったり、理解に乏しかったり、非協力的な方が多い。当事者というより、その周囲の方を説得するのに非常にエネルギーを要する場合が多い。最悪、理解を得られず、支援できない場合もある。 |

| ⑤本人の意思尊重 | |

| ・ | 本人が意思決定できない状態である場合。 |

| ・ | 権利か?わがままか?障害者本人の自己決定による失敗のフォロー。 |

| ・ | 社会的にまたは常識的な判断で利用者の利益を考えたとき、本人の自己決定や意志と相反する場合。最善の利益を取るべきか、愚行権を尊重すべきか。 |

| ・ | 障害が重度化するのに伴い、自身が権利侵害を受けていることを訴えることが難しくなる。 |

| ・ | 本人の主張を通すことによって、本人の生活状況が改善されない場合。 |

| ・ | 例えば本人の思いを大切にしたいが、本人の判断や行動によっては、結果的に本人が傷つく結果になることがある。本人のことを認めながらの助言の難しさを感じる。本人と家族の思いが異なる時の調整。関係者の思いが異なる時の調整。 |

| ・ | 判断能力にやや不十分さがあると思われる利用者が示された意思への対応方法。(その意思が客観的には不適切であったり、本人の不利益につながったりすると感じられる場面において。) |

| ・ | 本人の意思確認が難しい。 |

| ・ | 本人と親がお互い別れたくないケース。本人の意思を尊重すると現状のまま、本人が食べるのに困り、姪っ子の世話に困り、通所施設に時々通う生活が続いてしまう。 |

| ・ | 本人主体の支援を念頭に置く中で、ニーズと現実の差が大きく開くことがあり、それを行使することが権利となるのか、こちら側が考える現実をご本人に理解していただくのか悩むことがある。 |

| ・ | 多くが周囲の方(家族やスタッフなど)が良かれと思ってやっていることでも、ご本人さんの自由などが奪われているように感じることはあります。 |

| ・ | 知的、精神障害において、本人の意志を大切にしつつも、やはりそれとは違った方向で進めていかなくてはいけない時のジレンマ。信頼関係をつくるまでの間にすすめなくてはいけない場合など。 |

| ・ | 本人の理解不足と決めつけて話を聞くことも、話し合いに参加する事もしない。本人の意志を尊重しない。 |

| ・ | 本人の意思決定を優先してプランニングするにあたり、様々なリスクを検討することなく決行することがある。本人の失敗体験や関係機関の徒労に終わってしまう。 |

| ・ | 本人の意思や主体性を大事にしていきたいが、本人の状態や置かれている状況から難しい場合もある。 |

| ・ | 注意しなければならない点として、本人の意思が不明なまま、身内の言っていることであるからといって家族が代諾するのは、たとえば利用者本位の真意に反している場合。(サービス利用等) |

| ・ | 本人のためと考えることが、本人が望むことではないのが大半であり、どこまで介入してよいのかという点では困難を感じることは多い。 |

| ・ | 本人の意思がはっきりと確認できないことがある。 |

| ・ | 知的障害等のため本人の意志を確認しにくい状況の時。 |

| ⑥当事者本人の意識 | |

| ・ | 本人は権利を侵害されていることが理解できない。権利侵害の事実を把握しにくい。 |

| ・ | 障害者自身が理解できていないところで問題が発生したときには解決が困難な場合が多い。特に金銭問題で数字の理解に乏しく利用される例が多い。 |

| ・ | 第三者からみると明らかに詐欺の被害にあっているが、本人・家族共に認識がなく、支援者との意識の差が大きくなかなか進まない。 |

| ・ | 権利侵害を受けていると思われる当事者自身に自覚が無く、改善が進まないケースがあり、困難さを感じた。 |

| ・ | 高額な金額を騙し取られても騙されたと思っていない事。知的障害の方に分かりやすく説明するのが困難であった。 |

| ・ | 本人に権利意識がなく、同居者や家族によって権利が侵害されていても問題と思っていない、なおかつ、支援を拒否する場合、強制的に介入できないので非常に困難。家庭内の養育の問題や金銭の面での権利侵害などなかなか解決しないケースも多い。 |

| ・ | 当事者が権利を侵害されていることに気づかない。また気づいたとしても改善することにより、他デメリットも大きい場合。 |

| ・ | 当事者本人が権利侵害を受けているという意識がない。 |

| ・ | 障害者自身が権利を主張する力を有しておらず、周りの援助者(両親施設職員)の決めた内容に従うことをよしとしている。本人が希望する生活を引き出すことが困難である。また、希望していいのだという気持ちを持つことへも支援を要する。 |

| ・ | 当事者の方に権利意識が根付きにくく、専門的な支援に結びつきにくい場合。 |

| ・ | 「知る権利」の保障というが、実際に障害のある本人に対し、自分が本来保障されている権利について理解してもらい、なおかつ、それが実行できていない現状を理解してもらうのが難しい。本人はあくまで「何も困っていることはない」と言う時に、本当に自分の援助が「権利擁護」になっているのか迷う時がある。 |

| ・ | 本人に困り感がなく、周囲の人が困り疲れてしまっている場合、話し合いが共にすすまない。 |

| ・ | 当事者が虐待(権利侵害)を受けていると感じていない場合。(本人を取りまく周囲の人が虐待と感じていない場合) |

| ・ | 現在感じているわけではないが、権利を侵害されていること自体に気づかない障害者の場合、支援者としてどのように対応すべきなのか考えることはある。 |

| ・ | 本人と家族が同居し生計を同じにしている場合、本人の年金が本人のために遣われていない時など、本人がそのことを負担・不満に感じていない。 |

| ・ | 障害のある人が「権利の侵害」を認知していない場合がみられ、相談ケースとならない場合がある。 |

| ・ | 支援対象者及び家族が権利擁護の必要性を感じていない場合。 |

| ⑦地域資源の不足 | |

| ・ | 成年後見制度のあり方、後見人の不足、社協で実施している権利擁護事業のキャパが少ない。(全く足りない) |

| ・ | 重度の障害者の実態を見れば分かりやすい。一人の人間として生きるための制度が完全でなくどうしたら良いのか?とりまく家族の負担を除けない。 |

| ・ | 利用者が希望するサービスなどが利用したい時に利用できない。 |

| ・ | 判断能力は低くても意志決定した決断が支援側面から難しい実行不可能な時。介護疲れ、家族を支える為には利用せざるを得ない時など。 |

| ・ | 困難に感じる事に入るのかどうかわからないが、どの事業所もヘルパー不足でどこにつなげる事もできない。根本的な問題として大変大きな課題であると思う。 |

| ・ | 利用できるサービス、社会資源や支援体制に限界がある。 |

| ・ | 病識がなかったり、再燃して具合が悪くなった精神障害者の入院支援で困難に感じる事が多い。医療保険入院の形態が少なくなったため、必要な時に適切な医療ケアが受けられない事に困難を感じる。 |

| ・ | 夜間対応、24時間対応を求められることが多いが、事業所の運営面で難しい。困難ケース(重複、難病etc)であればあるほど、事業所負担も大きいし(時間、労力を要する)次のサービスにつながりにくい。当事者の周囲に理解がないときに困難を感じる。 |

| ・ | 利用者の選択に寄り添える資源が不足している。適切なサービス内容の確保のためにも、成年後見制度が不可欠と感じるがまだ整備されていない現状がある。 |

| ・ | 地域的に見て社会資源が少ないため相談者の望む選択肢がなかったり、遠距離であったりと困難なことがある。 |

| ・ | 本人が希望するサービスを提供したいと考えても、対応できる事業者がない。また障害特性に合った対応ができる事業者が限られてしまう。 |

| ・ | 地域的に見て社会資源が少ないため相談者の望む選択肢がなかったり、遠距離であったりと困難なことがある。 |

| ・ | 本人が希望するサービスを提供したいと考えても、対応できる事業者がない。また障害特性に合った対応ができる事業者が限られてしまう。 |

| ・ | サービスが選択できるほど充実していない、またはサービスがない。障害者の地域生活に関する地域の理解・意識が低い。 |

| ・ | 社会資源が乏しい。人材不足。(地域福祉コーディネーター等) |

| ・ | 地域にそれぞれの段階に応じた住む場所、居場所、働き場所が少なく、特に精神障害者は置き去りにされているなと感じます。 |

| ⑧関係者・関係機関とのネットワーク | |

| ・ | 地域における各関係機関の連携力の弱さにより、困難さを感じることがある。 |

| ・ | 本人の理解や必要な支援ついて関係機関と連携し同じ方向に向いて支援していくことの難しさを感じます。(視覚支援の必要を伝えても理解してもらえず、その人の困難さが改善することも難しい |

| ・ | 権利擁護をするにあたり、支援者が「まるかかえ」の状態になってしまうことが何よりも懸念されます。個別の支援者をさらに支援できるセンター的な仕組みが必要でしょうし、将来的には専門家だけでは圧倒的に数が足りなくなると思います。 |

| ・ | ケースが多くじっくりと解決のために動くことができない。身近なところに障がいのことを理解して動いてくれる法律の専門家がいない。 |

| ・ | 福祉領域以外の機関と連携する時の共通認識の持ち方について困難を感じます。 |

| ・ | 各事業所によって、本人の特性、問題理解がバラバラであり、共通理解の上で支援がスタートできない。そのため、支援をスタートする前に本人を理解するためのカンファレンスに時間を多く取られる。 |

| ・ | 関係機関との意思統一。本人の自己決定が重要だが、本人が自分にあったサービスを利用する気持ちがないため、必要なサービスに結びつけることが困難である。(精神障害者等) |

| ・ | 障害があるが故に疎外されている。また支援方法をチームですることが難しく、見過ごしている状況に。支援ネットワーク会議(個別支援会議)で支援方針を共有することに多くの時間を割いた。 |

| ・ | 事業所だけでは対応が困難あるいは方法がわからないときに相談できるところ(権利擁護センターなど)がない。成年後見など手続きが複雑で、経済的にも利用するまでにお金がかかる。 |

| ・ | 法律家との連携体制の不備。サービス提供体制や環境等の社会基盤の不備。即応体制の不備。 |

| ⑨介入拒否 | |

| ・ | ある程度ひとり暮らしができるが、お金の管理では制度を使いながらの管理を望まず、そのため必要な生活費の支出が上手にできない人への対応。 |

| ・ | 生活支援をためらっている人や社会的に孤立している人への働きかけの難しさ。 |

| ・ | 周囲の支援者から見ると、制度利用も含めた、金銭管理等が必要と感じるが、本人には自覚がなく必要ないと思っている場合の介入レベルや見守り、関わり方。 |

| ・ | 当事者が権利の侵害を受けても改善を望まない等。 |

| ・ | 障がい当事者の自立した生活実現のための種々の福祉サービス利用等に対し拒絶される場合。(経済的理由、世間体的理由) |

| ・ | 主体性の尊重、意向の尊重云々のみだけでは地域生活を維持することが困難になったケースがある。物欲が強い、ギャンブル好き、自由でいたい、もう元気だから薬は飲まない等状況を把握し見守りながら既存のサービス等導入の話をするが本人は断固拒否。他機関と協力体制を取りたくても嫌がってしまい信頼関係が揺れてしまう。生活が困窮すると精神不安定になり措置入院等の繰り返し。支援内容自体が本人の意向を侵害してしまう。後は、「本当は・・・」「あの時はそうだったけど・・・」と振り返ると実はニーズと反していたことがあると、タイミングを図ることの難しさを感じる。 |

| ・ | 親亡き後の姉妹が財産を相続したケースで、財産分け等で本人(アスペルガー症候群)が姉夫婦と対立関係になったが、姉に対して権利擁護の説明をするが「私は大丈夫」と言い介入する事が困難だった。 |

| ・ | 本人の障害の状態から見て必要だと思うサービスが存在しても本人、家族などからサービス利用に対する理解を得られないことがある。 |

| ・ | 当事者も困っていると感じてはいるが、支援については介入拒否をしている。 |

| ・ | 両親が自分たちの介助等を本人に見て欲しいと考え、助言を行っても「自分たちだけでやっていくからいい」と言われてしまう時。(本人は知的に軽度で日常生活は助言等あれば一応こなしている。しかし本人は作業所等にも行ったことなく、他者との関わりを持つことが中々出来ない。) |

| ・ | 客観的には権利擁護が必要であると認められる場合であるのに、本人または家族が擁護不要であるとの意思を示している場合の対応。 |

| ⑫障害者の権利に対する意識 | |

| ・ | 行政、当事者、家族などによる立場によって、権利に対する考え方のズレ。そもそも権利と義務という考えが定着していないと感じています。 |

| ・ | 保護者や親族が知的障害者の年金収入や財産等について権利意識が乏しい。 |

| ・ | 権利侵害をしている側には全くその自覚がないこと。(自分の行為は当然のこととしてとらえるためこちら側からの指摘には応じない) |

| ・ | 市民の障害に対する理解が進んでいないこと。 |

| ・ | 親、家族が、当事者の権利、意識を感じていない。親や家族に権利意識を持ってもらうには時間がかかる。 |

| ⑪制度運用 | |

| ・ | 成年後見制度の理解が進んでいない。虐待を発見したときの法的根拠がない。通所、入所施設での利用者本位の支援が図られにくい。民生委員などインフォーマルな支援者への意識化。 |

| ・ | 契約時の手続き。金銭、年金等の管理。 |

| ・ | 当センターがある市では権利擁護事業が利用出来ません。市・社協がその障害者と深く関わっている事業所に金銭管理をしてくれと言われ、当センターでも3 人の金銭管理をしています。現在はもちろん、今後も対象者は増えてくると思われます。今後どうしたらよいかと思案中です。 |

| ・ | 成年後見制度や権利擁護事業について、利用条件が厳しく、手続きが複雑なため実際の利用に至らない。もしくは必要時スムーズに利用出来ない。 |

| ・ | 代理人の権限がどこまであるのか。 |

| ・ | 本人主体で支援をしていきたいが、家族や地域の理解が得られない。経済的な面で、市町村が成年後見制度利用支援事業に前向きでない。社協の日常生活支援事業が使いにくい。これらが上手く機能していると、利用者の権利は守られると思います。 |

| ・ | 金銭管理を本人ができず、遠方の家族の管理となったり、制度を利用するための手続きに長くかかり、利用したいと思ったときにすぐに利用できない。 |

| ・ | DVや虐待等で緊急的に一時保護する場合、障害や疾病があると現状として受入が困難な場合があり、障害者施設のショートステイ対応を余儀なくされるが、その場合、費用負担が発生してしまうため、結果的に加害者である夫や家族に頼らざるを得ない状況。 |

| ・ | 地域福祉権利擁護と成年後見利用との判断が微妙なケース等。日々の直接的な支援が必要な状況での権利擁護に不安が大きい。 |

| ⑬法的根拠、資源 | |

| ・ | 虐待ケースがあったとしても保護施設や措置対応がない中で、どこまで相談支援事業所が対応できるのか不安がある。 |

| ・ | 虐待や権利侵害が疑われる場合、相談する場がない。虐待防止法がないため、権利擁護のしくみがないに等しい。 |

| ・ | 障がい者の権利を侵害していると思われる場合でもなかなか状況を把握することが困難な場合が多い。また、虐待防止等に関する法整備ができておらず一歩踏み込んだ介入をすることが難しい。 |

| ・ | 虐待や差別等に関しての法的な根拠がないこと。「どこまで」かの判断も困れば、事実があっても取り締まれない。結果どの機関も介入の限界があること。 |

| ⑩障害に対する理解の不足 | |

| ・ | 「障がい」の中でメディアの影響が大きく「精神障がい者」が怖いものという植えつけがある |

| ・ | 成年後見制度の適用をするため申し立てを行なおうとしたが、諸々の煩雑な手続きが多く、かつ主治医に意見書の記載の協力を断られるなどし、遅々として書類整備が進まない。また入居問題ではマンション、アパートのオーナーに故意に障害者への差別意識があるわけではなく、理解をしていただくことが難しい。 |

| ・ | 本人にとって良い選択、自己決定を行うにあたり、周りの人の障がいに対しての理解の低さや偏見により、これらを行うにあたって支障が生じてくることが多くある。そのため、否応なく施設入所を迫られたり、地域で本人らしい生活を送ることができなくなってくることがある。 |

| ・ | 地域住民の理解が得られないため、地域生活可能な人でも本人の意思に関係なく、本人の望む生活以外の選択をせざるを得ない状況がある。 |

| ・ | 就労希望で企業に掛け合う際、精神障害というだけで断られる。 |

| ・ | 本人だけではなく、家族や周囲の住人等正しい理解がなかったりすると安心した生活につながらない。 |

| ⑭その他 | |

| ・ | 人間としてあたりまえの生活を保障することが、今の日本の制度では充分ではなく、生活保護費では人間らしい活動を送るにはとても足らなかったり、生活に必要な支援を受けることへの自己負担金がネックとなり利用できなかったり。年金も多くの人が受給できず、就労の場も充分保障されていない。「権利」を本人や家族が訴えることができないほどに精神的にも肉体的にも追いつめられている人が多くいる。 |

| ・ | 相談支援は基本的に利用者からのニーズから動くが、権限を持って利用者の家族が嫌だといっても支援、助言できるようにしていかなければならない。もしくは児童相談所、行政なりが尻込みせずにやるシステムが必要。 |

| ・ | 権利や利益は本人や家族、支援者等のそれぞれの視点(権利観)で複雑に変化するため、何を持って権利擁護とするかを決定する作業が援助を行う上で最も難しいと感じます。(自己決定=本人の権利(利益)であれば、それが最も良いですが、必ずしもそうしたケースばかりではありません) |