第3部 調査及び事業の報告

Ⅰ アンケート調査結果報告

- 1 相談支援事業の実施状況

- (1)職員体制

- (2)相談窓口の状況

- (3)相談活動の実績(平成19 年度)

- (4)市町村からの委託内容

- (5)最近1年間に行った相談支援にかかわる活動

- (6)障害者の権利擁護のための支援として行っていること

- (7)相談支援の質を高めるための取組

- (8)相談支援事業実施による効果と今後の課題

- 3 相談支援従事者の活動状況と意識

- (1)現在の相談支援活動の状況

- (2)現在の職場で行っている業務

- (3)最近1年間に行った相談支援

- (4)相談員の仕事をしていくうえで大切と考えること

- (5)障害者の権利擁護のための取組

- (6)今後よりよい相談支援活動を行っていくうえで必要なこと

- 利用者の権利が侵害されていると感じたケース(記載内容)

- 権利擁護という側面からみて、相談支援を行ううえで困難を感じること

Ⅱ 現地視察報告

1 実施概要

(1)目的

地域性の異なる3つの地域を選び、それぞれの地域で、障害者の相談支援の仕組みがどのように形成・運用されているか。また、相談支援における「権利擁護」がどのように捉えられ具現化されているかを確認し、検討のための基礎資料とする。

(2)調査対象と訪問概要

| ①愛媛県四国中央市 | |

| 日 時:平成20 年10 月30 日~11 月1日 視察目的と内容: |

|

| [目的] | 障害児者相談支援センター(社会福祉課)と発達支援室(こども課)を2軸とする障害児の相談支援体制づくりのプロセスと、「相談支援」や「権利擁護」に関する保護者・支援者の実感を把握する。 |

| [内容] | 発達支援相談連絡会(傍聴) 自立支援協議会事務局及び福祉実務者連絡会との情報交換 相談支援従事者(管理者)インタビュー 保護者との懇談 |

| ②兵庫県西宮市 | |

| 日 時:平成20 年11 月20 日~21 日 視察目的と内容: |

|

| [目的] | 地域自立支援協議会権利擁護委員会、県内相談支援事業ネットワークの活動を把握するとともに、地域で暮らす利用者にとっての相談支援の位置づけを確認する。 |

| [内容] | 西宮市地域自立支援協議会権利擁護委員会(傍聴) PAS ネット上田氏による講演「地域自立生活支援と権利擁護」(拝聴) 兵庫県障害者相談支援事業ネットワーク・兵庫定例会(傍聴) 地域生活者Mさん訪問インタビュー |

| ③北海道帯広市 | |

| 日 時:平成20 年12 月16 日~18 日 視察目的と内容: |

|

| [目的] | 障害福祉制度が未整備のなかで、地域の社会資源を重層的に構築してきたプロセス(支援者の活動経過)を確認するとともに、それらの取り組みの利用者への権利擁護の視点から検証を行う。 |

| [内容] | 帯広ケアセンター、帯広生活支援センター訪問 NPO 法人十勝障害者サポートネット及び市内の地域生活のための社会資源訪問(地域活動支援センター朋友社、ワークサロン虹(就労継続B型)、グループホーム(いろいろなタイプ)、クッキーハウス) 十勝圏域障害者総合相談支援センター訪問 帯広市障害者自立支援協議会精神保健分野生活支援会議(傍聴) |

2 視察結果の概要

(1)愛媛県四国中央市

①四国中央市の相談支援体制の概要

| ○ | 人口93,874 人(平成20 年10 月)、高齢化率 約24%。平成16 年4 月1 日に川之江市、伊予三島市、土居町、新宮村が合併した。障害者手帳等の交付数は約5,000 人(障害者福祉計画より抜粋、平成17 年度)。 |

| ○ | 相談支援は、市内2法人に委託。 ・市役所そばの市内商工会館1階に、障害児者相談支援センター、発達支援センター、社協が事務所を構えている。市役所の部署案内表示には、「障害者相談窓口」と記載。 ・四国中央市障害児者相談支援センターには、相談支援専門員2 名、事務職1 名、就労担当1名(兼務)が配置されている。オープン窓口であるが、プライバシーの完全な確保は困難(相談室はあるが、音は漏れる)。また、必ず誰かが窓口にいる必要があるが、現状ではみな訪問で不在のこともあるようだ。 |

| ○ | 地域自立支援協議会は、平成19 年12 月に発足 |

■発達支援相談連絡会

| □連絡会の目的: | 特別支援教育における「個別指導計画」「個別支援計画」の承認、モニタリング機関。発達支援室が担当している相談ケースについての相談支援の方向性の承認機関としての位置づけ。 |

| □体制 | |

| ・事務局 | 四国中央市福祉保健部こども課発達支援センター |

| ・委員構成 | 計24 名 |

| 発達分野…… | クリニック院長、保健所、市保健推進課、こども課、保育園長所長会、子育て総合相談係 |

| 地域分野…… | 精神医療機関、社会福祉協議会、通所施設、障害児・者相談支援センター、市社会福祉課 |

| 教育分野…… | 特別支援学校(今治分校)、教育委員会学校教育課、特別支援教育育成会、校長会(特別支援教育代表校長)、幼稚園長会、特別支援教育コーディネーター代表、通級指導教室担当、特別支援教育部会代表、市総合政策課 |

| 就労分野…… | 公共職業安定所、障害児・者相談支援センター(就労担当)、市産業支援課 |

| □実施頻度:約2ケ月に1回程度開催 | |

■自立支援協議会事務局

| ・事務局メンバー5名による情報交換会 | |

| (構成) | ・行政(社会福祉課)係長 ・委託相談支援事業所 相談支援専門員 2 名 |

| ・県特別アドバイザー | |

■福祉関係実務者連絡会

| ・障害者福祉に関する公的組織のひとつ。地域自立支援協議会のワーキング的位置づけか。 しかしながら、自立支援協議会との関係やや不透明。行政当局も悩んでいる様子。 |

|

| ・今回の議題は、21 年度予算確保に向けた2つの障害福祉施策に関する意見交換。 | |

| (事務局) | 社会福祉課と委託相談支援事業者 |

| (参加部署) | 地域包括支援センター、こども課、発達支援センター、保健センター、広域リハビリ、保健所、福祉サービス事業所、社会福祉協議会、医療関係・国保年金 |

②インタビューの概要

■管理者インタビュー(委託相談支援事業所法人管理職)

○権利擁護について

権利擁護は「アドボカシー」といわれるが、究極はセルフアドボカシー。「Black is beautiful」の言葉通り、当事者自身が語ることが本来のアドボカシー。通常は狭義の成年後見制度等の意味で使われることが多いが、自分は成年後見制度を話すときには、権利擁護といわず、成年後見制度と言っている。

○相談支援とは

「伝達か対話か」で言えば、「対話」でなければならない。(伝達=communication…一方通行、対話=dialoge…双方向、相互性)。対話をもって、お互い理解を得ながら利用者の生活背景をさぐっていく。いつの間にか、そのような関係性となっていることが重要。相談支援にもカウンセリング機能は必要だが、カウンセリングでは自己感情を取り扱う。相談支援は相談員と利用者の相互理解が核になる。

○相談員個人に求められる資質、育成方法

・相談支援に必要な資質は、創造力、想像力、洞察力、ロマン力。

創造力→少しでもつくり上げているか、周囲に自分の仕事はどんな仕事か話せているか。身近なところから自分の思いを伝え、それを広げていくことが、実現につながる。

ロマン力→仕事に夢を持てているか。障害福祉の分野に夢を持って仕事をしているか。

・感じる心を持つこと、愛を感じることが大事。寅さんの映画は人生を分かりやすく伝えている(単純化)。映画の中で、寅さんはヒロインに対して相談支援を提供している状況。相手の話を聞いて、自己感情が入っていきそうになると、スッと消えていく。客観的にヒロインと自身を見ている。追体験をするにはいい素材。

・相談員の育成も同様で、感じる心、愛を感じることができる心を思い出させることになる。発達の段階で、愛を感じる場面に遭遇したことがない人はいないはず。しかし、大人になるにつれて、そうした感情を「忘れている」「殺している」「閉じている」ことが多い。人間性に触れる追体験を多くすること。

○相談事業所に求められる体制

・人材の年輪化、役割分担が重要。(組織として機能させる。突出した相談員がいるだけでは組織は機能しない)

・20 代職員:周囲は見えない。自分の現場でしっかりと仕事をする。

・30 代職員:周囲の役割分担が見えてくる。職員に役割を渡し、一人ひとりを機能させていく。

・40 代、50 代職員:管理者。特に50 代職員は周囲の波長あわせ(仲良く)、政治的働きかけ、社会的なしかけづくりなど

○相談支援の社会化、地域連携について

・50 歳以上の職員が、地域の一人ひとりに話しかけていくことが重要。定例会に参加するだけでは意味がない。地域の婦人会、権利擁護委員など、一人ひとりと対話する機会を持つこと、創ること。(若い人では聞いてもらえないことが多い。よって、年長者の出番)

・自治体の地域福祉計画の策定委員に、職員一人が参加してくこと。

○相談支援の評価について

・一般には、相談支援数を計上しているがそれは意味がないのではないか。自分のなかの評価軸は以下のとおりである。

・24 時間体制であるか。

・どれだけ関係機関を巻き込んだか。

・実際に支援できたのは何ケースなのか。

・どれだけ困難ケースの対応ができたか。ケーススタディーを積み上げて対応できているか。

○相談支援の公平性について

・もともと「公平」は存在しないところでの議論には無理があるのではないか。強いて言えば、併設機能に入所施設を持っている/いないということか。

○その他今後整理が必要なこと

・国や県の研修制度の見直しが必要(相談支援専門員の従事者研修の見直し)特に、モニタリング、ケアマネジメント、ケースマネジメントの本質的理解が必要と思われる。

■保護者との懇談 ~夕食をとりながらの懇親会及びキャンプでのインタビューから~

*お話をうかがった保護者の方々:20 代から幼児までの、身体及び知的障害のあるお子さんをお持ちの保護者14 名(一部両親)。

◎相談支援あるいは相談員の活動について

(相談員の存在)

| ・ | 勉強会のチラシをくれたり、情報を分かりやすく教えてくれる。役所の難しい書類が届くと、一緒に担当課まで行ってくれる。(市役所の窓口は男の人が多いので話しにくい。) |

| ・ | 相談員さんは、気がついたらいつもそこにいた存在。 |

| ・ | 自分が入院するときに、ケアプランを作り、安心して入院できる状況を整えてくれた。 |

| ・ | サービス調整をしてくれるだけでなく、子どもと一緒に通学路を歩いてくれたりした。 |

| ・ | 辛かったときは、深夜だろうが相談員さんに電話した。深夜でも話を聞いてくれた。 |

| ・ | (相談員さんは)姉御的な存在。頼りになる。(人と人を)つないでくれる人。立ち位置としては数歩前からひっぱっていってくれるときもあれば、一緒に並んでいるときもあり、そのときによる。 |

| ・ | ここは合併した地域。3つの地域がバラバラに動いていたのを、相談員が繋げてくれた、という一面もある。 |

| ・ | 子どもが3 歳ぐらいになるまで、自分は、ずっと(子どもの障害のことを)隠そうとしていた。相談員さんから誘われて、少しずつこういう場所に出てこられるようになった。 |

| ・ | いろいろ悩みはあるが、相談センターにはなかなか言えない。相談員さんも忙しすぎ。次の人材を育ててほしい。現在は、リハ担当の職員が、本人にとって「お兄さん」的存在で頼りになる。 |

(相談あるいは相談員への期待)

| ・ | そのとき、そのときで、親も余裕がない。言葉もきつくなるし、うまく伝えることが出来ないこともある。しかし、相談員にはぐっと受け止めて欲しいと思う。 |

| ・ | 制度についての情報提供(ナビゲート)を期待。 |

| ・ | 専門性を理解して、つなげてくれること。 |

| ・ | その人、そのとき、それぞれのときに求める相談員の立ち位置は違う。何かすがりつけるようなアドバイスが欲しい、どんなことでも「○○すればいいよ」と言ってもらいたいと思うときもある。話を聞いていて欲しいと思うときもあるし、解決して欲しいと思うときもある。当事者にとっての相談のタイミングがあるように感じる。 |

| ・ | 地域はこの数年、(好い意味でも悪い意味でも)どんどん変わってきていると思う。どんなに突出した相談員一人がいても、結局自分の子どもよりは早く死んでしまう。だから、次の人(相談員)をしっかりと育ててほしい。 |

| ・ | これまでに、相談を受けて「納得がいかない」と思ったことはないが、相談員には、「まずは、こちらの話(気持ち)を聞いて欲しい」と感じている。 |

| ・ | (相談員の年齢や人生経験は関係するか、という問に対して)子育てに関する相談であっても、相談員には子育て経験を求めるわけではない。「若いから、あなたにはわからないわよ」という人は、余裕がないのだと思う。実際、自分の場合、一番熱心にやってくれたのは、若い保健師さんだった。 |

◎「権利擁護」あるいは「権利侵害」からイメージすること

| ・ | 親が死んだ後に、子どもたちの暮らしがしっかりと守られるのかという不安を感じる。知的障害の人が消費トラブルに巻き込まれたり、認知症のお年寄りがだまされたりという話から。 |

| ・ | 今治養護の分校に通っているが来年から廃校になってしまう。地元の学校に行くという選択肢も考えているが、「大人数のところでは子どもが落ち着かないのでは」と不安。このままずっと同じ状態で生活できると思っていたのに、突然、他に選択肢が無いなかで、上から言われるまま(学校を移らなければならない)と言うのは権利侵害ではないか。 |

◎「地域で暮らす」現実

(就園・就学)

| ・ | 通園施設に通っているが、地元の保育園に通わせようと思って、通園施設の先生方に相談したら、「あと1 年待ったほうがいい。急に集団の中に子どもを入れたらストレスがかかりすぎてよくないだろう」と言われ、自分もそう思った。来年から地元の保育園に通わせようと思っており、いつからみなし保育をお願いしようかと思っているところ。 |

| ・ | 子どもは、週3日、高速道路を片道 1 時間以上かけて自分が運転して、他県にある特別支援学校に通学している。てんかんの発作が多く、祖父母のどちらかが車に同乗。専門性がある環境を整えたほうがいいということで、その方法を選んだ。初めは待っている間自由な時間が持てると考えていたが、実際送迎をして、かなりきついと感じ始めている。(あなたにとって専門性とは?という問に対して)自分は、この子を普通級に入れるには勇気がいる。 |

(障害福祉サービスについて)

| ・ | 専門家(療育など)との関わりを持つため、児童デイへ通所。他に、県外の病院のリハビリに高速で通っている。デイとリハで週6回通院。将来への希望は、自立。「身の回りのことが自分でできるようになってほしい」。 |

| ・ | 住まいが山間地で、事業所に依頼してもヘルパーが来てくれない。使えない。町中にある本人の兄弟の家を中継地点にして、ヘルパーに来てもらい、(その間に自分が)買い物などに出かけている。 |

| ・ | 通所の事業所はあるが、障害の軽い人の利用が多い。日中お風呂にでも入って帰ってきてくれれば楽だが、利用できないでいる。施策の流れは入所から在宅というが、現実が伴っていないと思う。 |

| ・ | 3 世代で暮らしている。自分は嫁である。高齢の両親が居るなかで、子どもを手元においておくためには、両親を先に施設に入れるしかない。子どもは、ずっと自分が手元で育てたいと思っているが、相談したら施設の情報を渡された。 |

③調査を終えての所感

■会議に参加しての気づき

| ①民間が入っていること(官民共同)の良さ | |

| ・ | 会議のなかで、「権利」の視点から意見を述べていたのは、民間組織の委員に多かった。官民共同で実施することの意味のひとつがみえた点だった。 |

| ②特別支援教育について | |

| ・ | 申請→協議→承認→モニタリングの仕組みが構築されている。 |

| ・ | 学校関係者(教師)に対して定期的にセミナーを提供し、特別支援教育の必要性を保護者や教育関係者に周知してきている。 |

| ・ | 学年ごと、小学校から中学校への情報伝達、支援計画の見直しの仕組みが整っていることは、保護者にとっては頼りがいのあることだろう。 |

| ・ | 発達障害の子ども達については、地域のなかでともに学ぶという流れができつつあるように見受けられたが、重い障害をもつ子ども達の選択肢は、寄宿生活による特別支援学校への通学がいまだ一般的のようである。 |

| ③発達の専門家から見た視点が中心か。本人は中心に位置づけられているか? | |

| ・ | 本人と面接を重ねることなく、本人への支援の方向性の協議となってしまうこと、また、会議のなかで、本人が選択した選択肢が「間違っていた」ので、困った状況になったとのニュアンスの発言は、やや気になった。 |

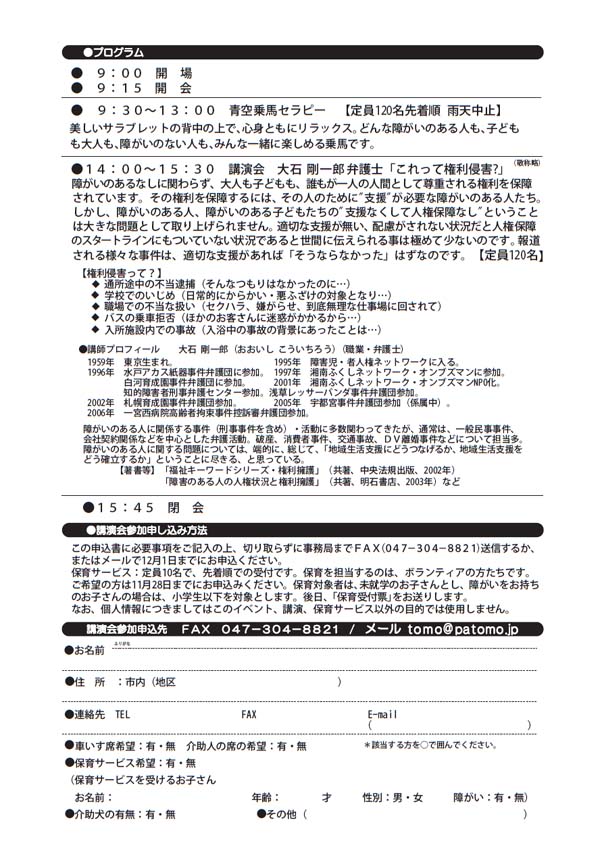

| ④自立支援協議会と連絡会との関係づけは今後の課題 | |

| ・ | 発達相談支援連絡会が個別ケースをベースに検討を行っているのに対して、当市の自立支援協議会の活動は「これから」の状況。今後は、下記のような役割分担になっていくことが想定されるのではないか。 |

■保護者インタビューを通じての気づき

①積極的なアウトリーチによって、地域に「相談」が浸透

・保護者には、相談支援事業所に「相談」があるから「相談」に行ったという意識はない。相談員は「気がついたらいた」。当事者団体の定例会や勉強会などの場に参加して、顔が見える関係をつくっていった様子がうかがえる。

・相談員が登場するまで、福祉はゼロの地域。そこから口コミ的な状態で、相談支援事業所の名前よりも、「○○さんに相談してみたら」という状況が広がっている。地域の中で“頼りになる人”ということで、多くの保護者からあがる名前はほぼ決まっており、その人たちが地域の福祉や保護者を牽引してきた様子がうかがえる。

②保護者や本人をエンパワメントする相談への期待

・障害が重い子は養護学校に通うということが当たり前の地域で、発達支援センターができ、そこから地元の特別支援学級へと支援していく公的な仕組みができたことの意味は大きい。

・一方で、インタビューの対象となった母親の多くは、「嫁」としての立場、舅・姑の介護問題と子どもの養育の狭間で、母親自身が大きな悩みを抱え、とても疲れている印象をもった。男女の役割、障害の受け止め方等についても、まだまだ閉鎖的であろう土地柄もうかがえ、あらためて、そうした地域での相談支援の難しさが実感できた。

・そうした地域性あるいは保護者の現状のなかで、本人・保護者・専門家の関係は、現状では、専門家の指導がやや突出しているようにも感じられた。今後、保護者(特にお母さん)のエンパワメントをはかり、「子ども本人が真ん中にいる」支援としていくためにも、相談支援者の果たす役割は大きい。

③「権利」意識について

・「権利侵害」と思った状況や、親の権利、子どもの権利のとらえ方について尋ねたなかでは、全体に反応が薄く、親亡きあとの問題(不安)や、特別支援学校分校廃止の問題があげられるに留まった。まずは、「障害をもって生まれたこと」「障害があってもあたりまえに地域で暮らすこと」について、保護者や当事者が「これでいい」と思えることが重要なのだと感じた。

(2)兵庫県西宮市

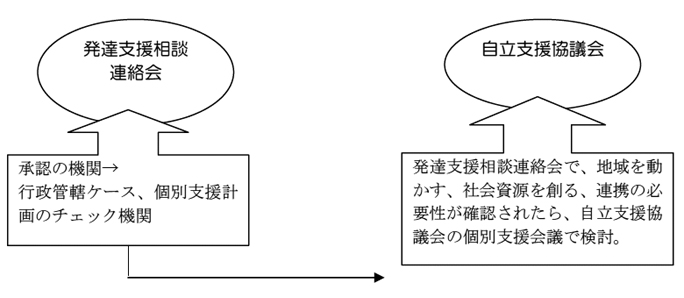

①西宮市地域自立支援協議会の概要

◆平成19 年10 月設置

◆運営体制:運営委員会と事務局会議の二本柱。定期的に会議を行っている。

・運営委員会:市行政、各部会長、障害者あんしん相談窓口

(各部会長がメンバーに入ることによって、部会同士の情報共有を図ることができる)

・事務局:会長、副会長、障害福祉課、健康増進課、健康福祉計画課

◆地域自立支援協議会としての提言・提案の場:

・障害福祉施策推進懇談会

・西宮市(市長含む)に対する報告会:年度ごとに報告書をまとめ提出する⇔施策に反映させる。

・今年度より「権利擁護委員会」を設置。各部会や障害福祉施策推進懇談会で議論されている課題の中で共通している権利擁護支援について、課題整理・施策につなげることが目的。

「障害者の権利擁護を支えることが権利擁護である」という視点から。

◆各部会の状況・取り上げているテーマ(開催頻度が月1 回程度開催)(傍聴所感)

《しごと部会》

・1年目は一般就労について検討、2年目は福祉的就労を中心に議論している

・特徴 ①リーダーが部会の有効性とその活動の必要性を実感し、プロジェクトを展開している。

②卒後の進路についての総合的な進路相談の確立を目指している。

《こども部会》

・発達障害について、福祉サービスについて

・特徴 ①部会の中で、発達障害について課題やアプローチ方法について整理し、実際に、ワーキンググループを発足させることが実働的で結果が出やすい。

②メンバーの中で共通認識を持つために勉強会などを外部講師に依頼して行っている事は、後々のプロジェクト展開がやりやすいと思われる。

《くらし部会》

・①地域の暮らしを支える、②地域の暮らしへ移すの2つの視点から、「つなぐ(ネットワーク)」「つくる(新しいシステム)」「かえる(福祉関係者と市民の意識)」に課題を分けて整理。

・特徴 ①土台を共有するために、「障害者の暮らしを知る」事からはじめたこと。

②障害福祉計画策定委員会への提言をまとめて提出し、自立支援協議会との連携を促進していること。

・今後、当事者部会を検討。公募で募った当事者が参画。当事者の力をつけていく取り組みを平行して行う予定とのこと。

以下、訪問先とそこでの意見の概要を紹介する。

②PAS ネット 上田氏による講演「地域自立生活支援と権利擁護」より(内容抜粋)

◆権利擁護支援とは

・自分らしく生きることの支援。救済や保護という一部の支援ではない。個人の生き方を見続ける長期支援である(生活支援)

1 権利行使の保障→このために支援が必要(地域生活支援)

2 権利侵害からの救済保護

3 新たな権利の創造

・権利擁護支援の3つの支援軸

1 本人支援

2 生活支援

3 法的支援

・日本の法律には位置づけられていないが、権利擁護の対象としては、障害や疾病により権利侵害を認識できない状況や自らを環境劣化等の状況に追い込んでしまうセルフネグレクト等も支援対象と考える。

→根拠法の必要性(例:埼玉県行田市は全ての人に対する虐待事例についての条例を設置)

→相談支援事業所も“気配がある”と知っている存在であることが多い。そこを“介入する必要がある”と相談支援事業所や地域が権利侵害対応の必要性を感じるかどうか。

③兵庫県障害者相談支援事業ネットワーク・兵庫 定例会

◆概要

・県内の相談支援事業者が出席する連絡会議。圏域を越えて集まり、情報交換や各地域の現状報告等が行われる。

①情報共有:事業所単独では入りにくい情報や他の圏域の情報を知ることができる

②相談員のスキルアップ:グループディスカッションの中では、各地域の地域自立支援協議会の進捗状況や相談支援の状況を話し合う。出席した相談員が困っていること、困難を抱えているケースを提出。すると他の相談員も同じ悩みを抱えていたり、経験の長い相談員がアドバイスをしたり、他の圏域で同様の事例についてこのように取り組んでいるよ、などの情報提供がある。相談員のスーパーバイズ、スキルアップの場になっている。

◆グループディスカッション(主な議題と発言の抜粋)

◇事業所の不足:特に行動援護、重度訪問、医療的ケアに対応する事業所が不足

・医療的ケアのできる事業所を開拓したこと、重度訪問のヘルパー研修に補助が出る自治体があることなど情報交換

⇒ここでも、地域生活を支える資源の不安定さが課題

◇地域生活を支援している事例:

・医療的ケアを受けてくれる事業所を開拓した。大手は受けてくれないので、中小の事業所中心。研修がないので個人のスキルに頼らざるを得ないところがある

・重心の子どもの就学問題。市内に特別支援学校がなく、特学にも重心の子はいない。普通学級に入れることを希望されており、そのための検討を行っている。医療的ケアが必要なため、教育委員会の委託で看護師を雇うことも検討されている。

・精神の方の相談が増えている。家と職場の往復だけで、余暇の過ごし方が身についていない。

しかし、余暇を過ごせる場所も、市内にない

・ずっと家族のもとで生活してきた重度障害の方。施設から地域生活への移行も「地域移行」だが、母子の関係から離脱し地域生活への移行も「地域移行」。本件は、行政担当課のやる気もあり移行支援が話し合われている。GH、CHが市内にないのが課題。

・知的障害のある方が入院して身体障害を負った。6ヶ月経たないと身体の手帳は取得できないが、入院は3ヶ月間だけ。退院後の3ヶ月間を手帳もない中どう対応すればいいのか。→知的の手帳で支給決定がもらえないか。行政とコンタクトを取り、事情を説明・理解してもらうよう働きかけては?とのアドバイス。

⇒その人の生活を保障する、希望する生活を実現する、つまりその人の権利を守るためには、相談員だけの力では非常に困難である。行政の協力が得られたケースは、実現の方向で前向きに進む。しかし縦割りの行政では、担当課により意識に違いが大きく、一致協力して支援体制を組めないことが多い。

◇各市の自立支援協議会の状況について:特徴的な取り組み

・市の特性を反映させた自立支援協議会にしようと住民アンケートをとって模索中。保護率が高いこと、事業所が市内で160 ほどあり、自立支援協議会のメンバーを決めるのも悩みどころ。

・もともと市長が福祉に熱心なこともあり、保護者アンケートをとり、ニーズの集約をした結果、タイムケア事業を発足させたり、福祉と教育の連携強化を自立支援協議会で取り組んだり、市民の方のボランティアを増やす取り組みとして、障害児のケアの一部を担ってもらうことも視野に入れて、ボランティア養成講座を行ったりしている。

困っていることは、緊急ケースの対応。病院にも施設にもつながらないとき、皆さんはどのように対所しているのか意見交換したいと思う。

・自立支援協議会の会長は、障害福祉課長と決められている。住民との準備段階の中で、自立支援協議会のあり方を模索していたが、行政から一定のしばりがあり、地域特性を反映しきることができない。現場感よりも、委託者からの圧力が優先される実態がある。

・利用者、住民との話し合いで、防災と権利擁護についての部会を立ち上げたところ。

・困っていることは、相談支援の本来の業務よりも、委託者(行政)から降りてくる仕事に時間を取られてしまうこと(認定調査、サービス事業調査)。サービス利用作成費対象者も2 件しかなく、本来、もっと対象となるべき人がいるはず。委託者は、困難ケースに遭遇したときに著名な人に相談できるスーパービジョンの仕組みがあるので活用を、と言っているが、相談員個人の動きに自由がない。

・圏域で自立支援協議会を立ち上げている。実は、そのメンバーというのが、以前は、入所判定会議の集まりであった。だれを入所させるかということを議論していたのが、いまや地域移行について検討している。5市1町で運営しているが、市町村部会などでは、19 時からの会議であるが、「他の市町村はどのような動きなのか」と行政担当者にとっても有益な集まり となっているようで、出席率がとても良い。自主発生的に月1回は集まり、地域移行や市町村の取り組みなどについて話し合っている。

④あんしん相談窓口の相談員さんと「相談支援について」意見交換

◆主な「声」の抜粋

| ・ | 相談支援をグレードアップすることは、国家プロジェクトである。その人の生きる権利、その人らしい生き方を支援する仕組みが相談支援である。 |

| ・ | 相談支援とは、自分と利用者の関係性の中で、その人の価値、その人の奥にある存在価値に光を照らしていくこと。それは、重度心身障害の人も、精神障害の人も一緒。自分たちにどんな解決ができるかどうかわからない。でも、「どないしょ、どないしょ」と集まって、その人の自己存在価値を確認、お互い生きていくというスタンスを確認する。解決とは、自己存在価値の確認作業である。 |

| ・ | 本人さんの声をじっくり聞きたい、本当のこころをしりたい、この人の想いに触れたい、そんな思いを相談員も持って、居続けることが何より大切。 |

| ・ | 相談支援は最後のとりで。来るもの拒まず、とことんつきあう。権利擁護は、ありきたりのことではない。触法障害者の刑務所内のいじめ、取調べのあり方、性の問題、暮らしのこと。 |

| ・ | 見立てがあっても、レールを引かない。 |

| ・ | 2 人の権利がぶつかるとき(親と子)、とても悩む。入所施設で、子どもは母に会いたいという。親は手元でわが子を育てない。2人の本人の支援はできない。それぞれの対象者に支援者を立て、対応していく。ぶつかることは毎日のこと。でも、そこを考えると、権利擁護活動はできない。正義や悪でもない。 |

| ・ | 医療ケアが高い人の地域生活を支える仕組みがないことが大きな課題。とてもハードルが高い問題で、小児ガン、白血病などターミナルケアが大きな課題。義務教育を受ける権利すら保障されていない。 |

| ・ | 個別支援会議を続けることが大切。マンネリ化してきて、支援者側が「必要ないかな」と思っても、利用者が「会議、やめないで」と言うことがある。 |

| ・ | 立場上、子育ての入り口部分にいるお母さんたちに出会うことが多い。権利擁護のというならば、「子を受け入れる、でも所有物ではない」ということを伝えることが権利擁護。自分は送り出す役だと思っている。 |

| ・ | フラットな関係の個別支援会議が必要。支援者⇔本人、支援者⇔支援者の関係がフラットな関係性を作ることが大切。 |

⑤地域で暮らすMさん訪問インタビュー(抜粋)

| ◆Mさんプロフィール | |

| ・ | 現在40 歳代後半(脳性まひで身体障害者1種1級)。8 歳~41 歳まで施設入所。一人暮らしをはじめて7 年になる |

| ◆相談支援について | |

| ・ | 「自分のしたい生き方」の実現を何よりも大切にし、実現のため自分と一緒にいてくれる存在。時にはゲキをとばしたりアドバイスをくれたりするが、相談員に言われてではなく、地域生活は、自分で決めたことだと感じている。 |

| ・ | 相談は現在の相談支援事業所1 本にしている。思っていることにすれ違いがなく、抱えているものも一緒。分かってくれる。 |

| ・ | 施設では自分の希望が叶わなくても、むりやり自分に現状を納得させていた。そのストレスをどこにぶちまけたらよいかわからなかった。今の相談員さんに出会って施設のうっぷんを吐き出すことができ、自分のしたいことを自分で決めるということを触発された。 |

| ・ | 施設にいるか、一人暮らしをするかで気持ちはかなり揺れた。そのとき相談員は、揺れている自分と一緒にいてくれた。 |

| ・ | 最終的に一人暮らしを決意したのは自分の意思で。相談員にひっぱられて一人暮らしを決めたのではない。先に施設を出て自立生活した人を見て、うらやましいなぁと思った(ロールモデルがいた)ことが影響した。誰に影響されたかといえば、地域生活を送っていた人。 |

| ・ | 一人暮らしをはじめたときは、失敗や緊張・パニックになることもあった。しかし相談員さんが「クヨクヨすることではない、生活習慣を身につけることに意識集中を」とゲキを飛ばしてくれた。 |

| ◆入所施設について | |

| ・ | 施設とは、「自分のしたい生き方をする」ことができず、新たな障害を作るところ。 |

| ・ | 自分の希望を押し込めて無理やり現状に納得させていて「小さなところから首絞められる」状態であった |

| ・ | 「自分のしたいことができる」こととは程遠い環境。外出機会もなく、何かあるとオロオロしてしまう。集団でないと不安、生活スキルの低さは「施設が作ってきた障害」 |

| ・ | 自立生活をしてから筋緊張で救急車を呼んだことがある。施設のときであれば寝かされていただけだっただろう。選択の余地がない。自分自身も「皆に迷惑がかかる」と思ってしまっていただろう。 |

| ・ | 通所施設であろうと、施設内でしばりが出るのであれば入所施設と一緒。社会が「施設」となってしまうのは怖い。皆が地域生活できたら嬉しい。皆いっぺんには無理だと思うが、これ以上入所施設はつくらないでほしいと思う。 |

(3)北海道・帯広市

【帯広市の概況】

| 市の人口17 万、圏域人口は36 万。精神分野の社会資源が豊富で、市内に日中活動の場や住まいが点在している。1982 年に門屋氏が住まいの場として朋友荘を立ち上げたことがきっかけ。なお、市内・圏域には大江病院、北海道立緑ヶ丘病院、帯広厚生病院、国立病院機構帯広病院と、4箇所の精神科入院病棟を持つ病院がある。 |

①市内の社会資源の概況と障害のある人の暮らし(精神分野を中心に)

■帯広市の資源開発の経過と現状

○精神の方を対象にした住居(GHなど)が22 箇所あり、部屋数は200 近い。

○グループホームは、1982 年に開始された朋友荘がはじまり。当時門屋氏が勤務していた精神科病院がオーナーとなり、運営が開始された。一人が退院したらこの人もできるんじゃないか?

というところから広まっていった。同時にスポンサー探しも並行していった。

⇒入院生活から地域移行する際になくてはならないのが「住まい」である。そこで、まず住まいの支援からはじまった。その後地域生活を送るための必要性から日中活動を作っていった経緯がある。

⇒「オープンシステム」=法人内で抱え込まないシステムで、朋友荘ができたときからスタートした。誰でも使える社会資源を作る、使う(※「社会資源は市民の財産」・・その法人の利用者だけのものにしない)ことをシステム化したもの。

⇒居住サポートは帯広生活支援センター、運営はサポートネット、食事は業者など、様々な人たちで役割分担をしている。最近は民間の業者も参入して、キレイなマンションもでてくるようになってきた。

○利用者のほとんどは生活保護、または生活保護+年金で暮らしている。生活保護の人が暮らせる家賃設定となっている。

○緊急連絡先は世話人。歴史があるので対応も慣れている。

○GHは精神だけではなく知的障害者向けのものもある。しかし入所施設が運営しており、結局は施設が丸抱えの状態。地域に開放されてはいない現状にある。

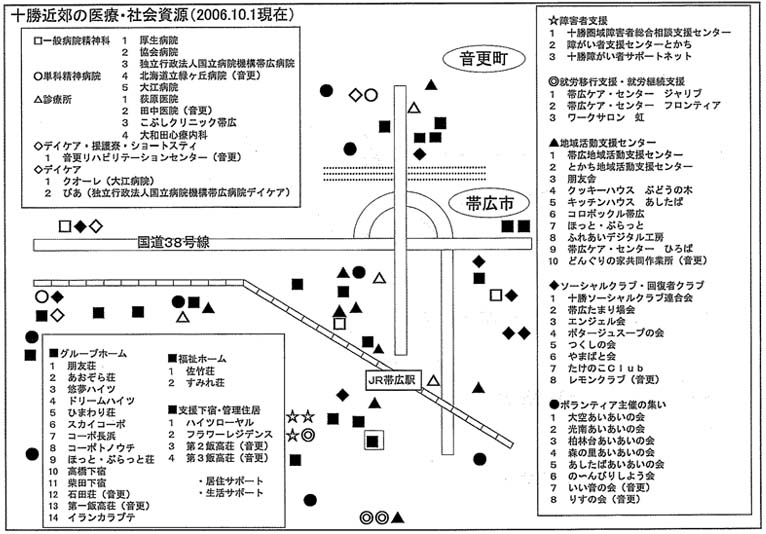

参考 十勝近郊の医療・社会資源

参考2 十勝の住居資源

参考1・2の資料:NPO 法人十勝障害者サポートネット提供

★社会資源のいくつかを見学させていただきました★

| ○ | 就労継続支援B型 ワークサロン虹/地域活動支援センター 朋友舎: タオル折などの内職、外勤作業等の仕事のほか、年間行事・余暇活動を行う 作業工賃はワークサロン虹では1時間260円、朋友舎では1時間100円 |

| ○ | 朋友荘:1982 年開始の最も古いGH。部屋数は16 室。見学時は丁度夕食の準備をしているところ。住人のミーティングがあり、そこで決まった内容が食堂に掲示されていた。玄関近くには公衆電話が設置されている。電話の横には連絡先一覧(病院、事業所、門屋氏などの個人宅の電話番号)が掲示されている。困ったときに電話するようになっている。部屋には暖房が設置。灯油を自分で入れずに済むように、灯油は全部屋一括で扱うことになっている。この地域では冬場は暖房費がかさむので、生活保護にも冬季手当てが出る。GHでも冬場は暖房費を徴収している。 |

| ○ | ドリームハイツ:大江病院のすぐ横にあるGH |

| ○ | キッチンハウスあしたば・スカイコーポ:就労継続B型、地域活動支援センター。軽食喫茶と弁当の宅配をしている。このキッチンを使って、同じ建物内にあるスカイコーポ(GH)居住者の食事を作っている。見学時は、翌日の朝食と今日の夕食が用意されているところであった。ビルの空き部屋を借り、フリースペース(作業場)としても活用している。もとはビジネスホテルだったところを、GHとして活用しているため、各部屋もホテル仕様の作りで、バストイレ付き。当初はエレベーターは使用できなくなっていたが、助成金をエレベーターの稼働に活用した。民間の空き物件を活用しているのが特徴。 |

| ○ | クッキーハウスぶどうの木:就労継続支援B型、地域活動支援センター。製品は店舗だけでなく、市内レストランにも置かれたり、駅ビルの中の福祉ショップにも置かれている。 |

②障害のある人の地域生活を支える関係機関の事業概要

*精神障害分野の資源を中心に訪問

■帯広ケアセンター・帯広生活支援センターの概要

□帯広ケアセンター

《サービスの全体像》

○就労移行支援事業(定員20)

○就労継続支援B型(定員24)

・畑に囲まれた周囲に何もないところにあるセンター。公共交通手段がないので、設立する際に送迎バスを通すことになった。

・プログラムは大きく「作業プログラム」と「就労プログラム」の2 種類があり、そのプログラム内容・工賃はあらかじめ設定されている。移行の方はほとんどが職場実習、継続Bの方はケアセンター内での作業をしている。

・利用者の障害種別は精神が50%、残りは知的・発達の方。身体障害の方も受け入れ可能だが、設備的に不十分な面があり、実際の利用はない。

・利用の経緯は、これまでは圧倒的に病院が多かったが、最近は相談支援事業所、役所、ハローワークからも多い。ハローワークからの紹介は増えてきている。

・利用する前に、センター内での個別支援会議を行い、診断書が必要か検討してから受け入れている。

○ジョブコーチ支援(平成14 年度障害者雇用促進法改正により事業化)

・支援を受けている方 知的障害 1(B-2)

精神障害 手帳なし2 手帳あり1(高次脳)

身体障害 1(高次脳) 計5 名

うち3名が法人の何らかのサービスの利用者。その他は外部からの依頼。

・ジョブコーチ依頼は全てハローワーク経由とし、定着支援にはジョブコーチ支援が必要であるという認識を持たせている。ハローワークを経由することで、会社側にも公的な機関であるということを認識してもらえるというメリットがある。

・職員は帯広ケアセンター内の仕事と兼務。

○グループ就労訓練

・一般企業の中で訓練をさせてもらう制度。現在3名の方が訓練を受けている

《ハローワークとの関係》

・ハローワークとの関係は良好。これまで、ハローワークには障害者雇用をすすめたいというニーズは持っていたが知識がない・関わり方がわからなかった。ジョブコーチ制度を行ってから、確実に連携は良くなった。ハローワークが、職場開拓を通じて、実習が可能かどうかも探ってきてくれるようになった。実習ができれば、そのまま就職にもつながる可能性も出てくる。

・ハローワークとは定期的にミーティングを開き、事例を共有している。障害のある方への関わり方、支援の方法など情報を伝えると同時に、ハローワークができない「見守る」という姿勢を伝えていっている。

《就労相談:支援対象者のニーズと各機関の役割》

○様々な地域ニーズに対して、各機関がそれぞれ役割を担い、連携してその人の就労支援にあたっていく必要がある。

・就労継続の支援 ⇒ 就労・生活支援センター

・希望に合った職場探し ⇒ 企業・ハローワーク

*地域課題でもある(通勤の足がない)

・潜在的な能力の発見・開発 ⇒ 職場実習

・限定された職場の発見 ⇒ ハローワーク

・長期的な成長の見守り ⇒ 施設・家族

□帯広ケアセンター・ステップ

《サービスの全体像》

○自立訓練(生活訓練)(通所型:定員6、宿泊型:定員10)

○地域活動支援センターⅡ型(15 名規模)

・就労移行、就労継続、自立訓練で合計60 名定員の多機能型。入院生活から地域生活移行への際に利用することが多い。夜間は基本的に電話対応のみ。障害種別割合は精神50%、知的50%。

《人材について》

・就労移行、就労継続、自立訓練で職員30 名(うち常勤11 名)。「採用には全く困ったことがない」。非常勤の応募も多く、年齢層も幅広い。

□帯広生活支援センター

企業等のオフィスが入っているビルの2Fにある。地域活動支援センターと相談事業部門は同じフロアにある。平成9年に社会復帰施設に付置するかたちではじまった。

《事業の全体像》

○地域活動支援センターⅠ型(20 名規模)

○相談支援事業

・北海道精神障害者地域生活支援事業(精神障害者退院促進支援、ケアマネジメント) ・十勝障害者就業・生活支援センターだいち(平成14 年度障害者雇用促進法改正により事業化)

《相談事業》

・相談利用者:3障害対応。精神障害が7~8割。サービス利用計画対象者は8名。

・相談員:相談支援専門員3名(退院促進・地域活動支援センターと兼務)+退院促進1名

《運営費》

・退院促進事業(北海道の委託)1300 万円/2名

・地域活動支援センターⅠ型(帯広市からの補助) 1200 万/非常勤含め6名

(相談事業と一体化して認定調査・居住サポート・生活サポートも行う、地活職員がGHの世話人も兼務、グループ就労の助成金も含めると1500 万)

・障害者就業・生活支援センター(労働局の委託)1400 万/3名

《地域活動支援センターと相談事業との関係》

・地活登録者は80名。1日の利用者数は20名程度(電話だけでも利用人数としてカウントしている)。相談事業の地活利用者との関係は、あまり深く付き合うことはない。見かけたときに声をかける程度。利用者側からイベントの希望があれば一緒に考えたりもする。

または、相談があるときは地活の利用の延長ではなく別枠で相談に来る

《居住サポートと住まい》

・居住サポートとは、「管理住居」に対する“不動産屋さん”業務。大家さんと連絡を取り合い、空き部屋情報をもらい、当事者と一緒に見学、契約の立会い、見守り。(管理住居とは、一般の方々も住むアパートで、1部屋1部屋の管理になる。大家さんにとっても、支援体制があることは安心材料。)

★所長インタビュー★

| Q.病院勤務から地域での支援をするようになった「根っこ」は何ですか? | |

| ・ | せっかく人間として生まれてきたのだから、幸せになってほしい。病院や施設だけでなく、苦労はあるけれど、地域での、楽しかったり、笑顔のある体験をしてほしい”と思ったから。 |

| ・ | 大学卒業後病院に勤務。当時は社会的な入院の人が多く、病院が生活の場になっており、「それも仕方ないのかな」と思っていた。しかし、地域で暮らす人と出会いいきいきした姿を見ることで「何で退院できないのか」と思うようになった。 |

| ・ | 長期入院を脱し地域で生活するということは、本人にとって大変なこと。時間がかかる。 「何があっても私たちはいるよ」という安心感をもってもらいたい。 |

| Q.相談員の資質や育成について一言。 | |

| ・ | 人の話を聞けて共感できることは最低条件 |

| ・ | 採用の際に見るのは、人あたり、人間性。 |

| ・ | スーパーバイズは特別な時間を設けてはいないが、ことあるときに相談しあう |

■十勝障がい者サポートハウス「イランカラプテ」内事業所

*事業所は、廃業した開業医の医院を活用

□NPO法人十勝障害者サポートネット

《事業内容》

○共同生活援助事業(グループホーム)8箇所 定員95

・ここで行っているのは住居の提供。職員の中に栄養士がおり、栄養バランスのとれた献立を提供することができる。ケアマネージャー(相談支援専門員)は外部に別の人をたてている。

・各GHには世話人はいるが、入居者の金銭管理はせず、権利擁護支援事業に託し、個人の生活にも関与しない。住まいの資源がふえていきやすい仕組み。

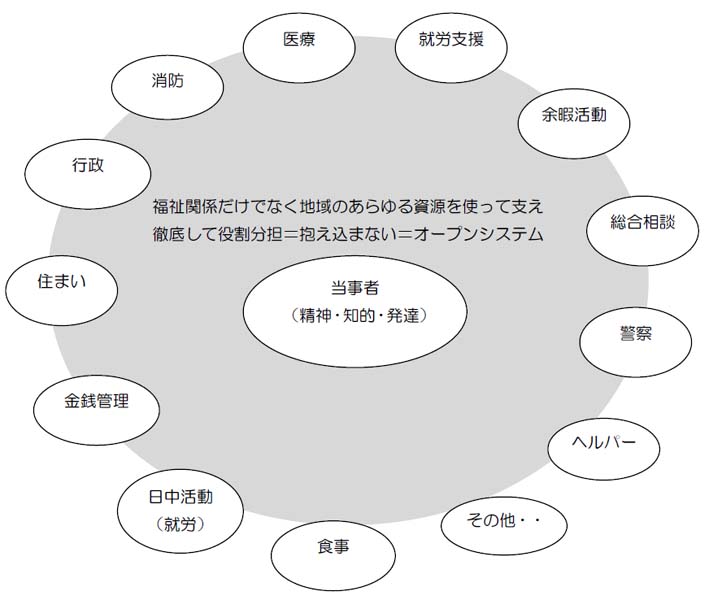

・「食事」「金銭」「マネジメント」「日中活動」「住居」などその人に関わる支援はできる限り分担する=オープンシステム。この中には一般の生活支援である「警察」「消防」も入っている。

○就労継続支援B型(1事業所) 定員20 名 ・・・ワークサロン虹

○地域活動支援センターⅢ型(3事業所) 10 名規模 ・・朋友舎、キッチンハウスあしたば、クッキーハウスぶどうの木

□十勝圏域障害者総合相談支援センター

自立支援法が始まる前に、自立支援法がわからない市町村に対して、市町村アドバイザーの役割として配置された道の委託事業。

《事業内容》

○ネットワーク作りのためのネットワーク会議:情報交換、情報提供、顔合わせの機会

自治体独自にネットワーク会議があるところは帯広、音更くらいでまだまだ少ない

○連絡会議:全体会、就労支援部会、相談支援部会:圏域全体の自立支援協議会のような機能

・就労支援部会は就労・生活支援センターと共同で事務局

・相談支援部会は別の相談支援事業所が長になっている。役場の担当課と相談支援事業所がメンバー

○市町村訪問:各自治体の担当課に「御用聞き」(個別相談が入り支援に動くこともある)

《圏域の特徴》

・十勝圏域には相談を委託しているところが少なく直営の自治体が多い

・市町村をまたいで支援が必要な方への個別支援も最近は増えてきている

★圏域の相談員さんから一言★

| ・ | 「隣の町村はどうしていますか?」という自治体からの質問が多い。自治体は他の自治体の情報が入らず孤独。このような事業によって自治体に情報が入るのはよかったこと |

| ・ | 役場は人事異動がある。その度に利用者は同じ話をしなくてはいけない。継続的に相談ができる体制を作れたらいい。 |

| ・ | 帯広にはサービスもあるが帯広を離れると事業所も少なく数が足りない。何らかの形でサービスできるようにしていければと思う。高齢者のほうが多いので、資源もどうしても高齢者の比重が高くなる。共同利用できればよいのだが・・ |

□NPO法人障がい者支援センターとかち

市委託でNPO法人十勝障がい者支援センターが運営。2名のスタッフ配置。平成18 年度開始。

《事業内容(委託業務)》

相談支援(電話いれず月60~70 件)相談支援強化事業/生活サポート/居住サポート/自立支援協議会事務局

・個別支援が中心

・連絡会議や自立支援協議会などで関係機関とは情報共有の場を作っている

・相談利用者の障害種別:精神が7割くらい、知的3~4割。身体は残り(少数)

★相談員さんインタビュー★

| ○ | 委託業務とそれ以外の業務の中での葛藤は? |

| ・ | 自由にやらせてもらっている。帯広市保健福祉センターの1Fに週2回詰めさせてもらっていて相談を受けている。そこには障害福祉課の方もいて、情報交換できる場になっている。 |

| ○ | 認定調査員と相談支援、一人の人に対して2つの役割を行う上での葛藤は? |

| ・ | 認定調査実施後に、市から支援の依頼が入ったこともある。認定調査のときに既に本人のニーズを聞き、インテークができていたので、入り口がスムーズだった。一方で、本当に必要な支援が、認定調査では「できる」と答えてしまったばかりにできなかったこともある。 |

■帯広市自立支援協議会関連会議

《精神保健分野生活支援会議》

・参加機関:行政、医療、福祉(日中活動、GH、生活支援、就労支援)、労働(ハローワーク)

・各機関からの情報提供や現状報告。GHの空室情報や、ビジネスマナー研修会の参加呼びかけなども行われる。

《精神保健分野(個別支援会議)ケアマネ会議》

・参加機関:行政、医療、福祉(日中活動、GH、生活支援、就労支援)、労働(ハローワーク)、ピアサポーター参加。多くの方が、生活支援会議から続けて参加

・各機関から、気になるケースについての個別支援会議。参加している機関から、そのケースに関連する機関の方に近況を聞くなど、ケースの情報交換の場にもなっている。精神の方のケースであるため、病院から受診時・入院時の様子についての情報提供が多いこと、生活場面ではヘルパー(社会福祉協議会)からの情報提供も多い。

・個別支援会議であると同時に、門屋氏によるグループでのスーパーバイズの場にもなっていて、参加者からすると後者の方がむしろ強い意味あいを持っているのではないかと思われる。

・スーパーバイザーの的確なアドバイスが地域の支援者のスキルアップにつながり、また、関係機関との顔合わせ・連携の機会になっている。

③帯広視察まとめ(全体的な印象として)

○地域におけるソーシャルワークの長い歴史:1969 年開始の十勝PSW研究会、1973 年開始の十勝精神保健協会など、長い歴史を持ったネットワークが多い。長い歴史とともに、地域ができあがってきた。

○人材と育成:門屋氏をはじめとした第一世代、現在の所長クラスの第二世代に続く、第三世代の若い人材も豊富であり、また、第一・第二世代が受け継いできたマインドが、若い世代にも伝えられている。第一世代の人たちが、所属法人職員はもとより、地域の様々な立場で生活支援に携わっている人たちから尊敬され、確固たる地域の指標になっている。

○支援者の「脱病院」の共通意識:だからこそ、支援者の間で、地域での支援体制を作ること、地域で暮らす障害のある方を支援することという共通認識を持つことができ、その共通の土台のもとに連携して支援ができる。そしてそれが次の世代へとも受け継がれている

○社会資源の作り方:精神分野に特化して、入院から地域への移行に必要な支援を考える中で資源を作ってきた。社会資源を作りながら、権利を創ってきたといえる。

その人ができないことは地域で補い、社会で対応していこうという姿勢。また、本人も責任を取るのだという姿勢=抱え込み、保護的ではない姿勢。

○オープンシステム:福祉関係だけでなく地域のあらゆる資源を使って支える。徹底して役割分担し、抱え込まない。抱え込むことは、小さな施設を作ること。誰でもアクセスできる社会資源を作る=社会資源は市民の財産という意識。出資基にとらわれることなく、組織の枠に留まることなくアクセス可能な社会資源体制をつくっている。

障害当事者を中心にしたオープンシステムのイメージ

3 講演会「これって権利侵害?~私にも、あなたにもある、『権利』~」

1 開催概要

| 開催日時: | 平成20 年12 月6日(土) |

| 開催場所: | 浦安市文化会館大会議室 |

| 講師: | 大石剛一郎弁護士 |

| 参加者: | 90 名 |

| 主催: | 浦安市 |

| 共催: | 障がい者週間記念イベント実行委員会 (浦安市地域自立支援協議会啓発・広報プロジェクト) |

*この講演は、浦安市地域自立支援協議会・障がい者週間記念イベント“生き生きと暮らし、心のかよう街をめざして”の一環として行われました。講演は、浦安市地域自立支援協議会委員長の下田直樹氏の挨拶と講師紹介のあと、大石弁護士のお話に入りました。

*大石弁護士の講演と質疑応答の概要はこちらでまとめていますので、そちらをご一読ください。

2 講演会の評価(参加者アンケートから)

以下、講演会後回収された38 名の参加者(出席者90 名:回収率:42%)からのアンケート結果を紹介したい。(いただいた回答内容をそのまま掲載しています。)

| ◎講演会を知った経緯(複数回答)(無回答 4) | |

| 地域で配布されたチラシ 16 障害者団体発行の通信 14 その他 10(とも・学校からのチラシ・地活・会社・市長室サイド・協議会委員・昼のイベントの立て看板を見て) 広報うらやす 1 ホームページ 0 |

|

| ◎講演会の内容は(無回答 2) | |

| とてもよく理解できた 19 理解できた 12 難しかった 5 |

|

■■ 講演会の内容について、ご意見・ご感想 ■■

【“権利”について感じたこと】

| ・ | 他の障害者の「つらい思い」の例を見て、私だけではなくて、色々な障害を持っている方たちも大変な思いをしているのだと思いました。大人になるまでにもっと法律などについて勉強して、色々な人に伝えたいと思いました。 |

| ・ | 「これまで憲法に照らし合わせて、支援を受ける権利が語られることはなかった」という言葉。難しいけれど、よく考えて、心にとめておきたいと思った。これまで、「障害があるので、こういうことが困っているので、どうしてほしい」という考えばかりでいた。少し、「人としてどう生きるのか」という視点から困難さを考えてみたいと思う。 |

| ・ | もっと私たちを含め、当事者が権利意識を持って、多くの人に私たちの人権について伝えるべきだと思って聞いていました。 |

| ・ | 印象に残ったこと→色々なところに権利侵害の事例が転がっているということ。 意見表明。 請求できるか、選択できるか。 支援を受ける権利がある。 保障されるためには理解を深めなければならない。自分の事をよく知ることが、自分はどうしたいのかをはっきりすることが、それをするためにはどんな支援が必要かをしっかり考えることがまずは第一歩だと感じました。 |

| ・ | 障害者はとても弱い立場だと改めて思いました。あまり色々権利を言い立てると、“わがまま”だとか“何もできないくせに・・・”などと言われそうにも思います。入所施設や職場の件に関しては、親が一番困っていて(一番は本人ですが)、家にいられても面倒見られないなどの理由でその場所に変なうわさがあっても無理に行かせてしまうなどで、もしかしたら、親が一番権利侵害をしているのかもしれないとも思いました。でも一番心配しているのも、もちろん親なのですが。。。難しい問題です。 |

| ・ | 具体的な事例で大変わかりやすかった。しかし、現在日本の法律でどこまで保障されているのかもっと知りたかった。最終的目標だと思うが、現状でどこまで受け入れるべきかを知るべきだと思いました。 |

| ・ | 身の回りで事件が起きても、ないがしろにせず、障害を持つ人の人権を尊重すべきだ。人として扱われていない、法律論があることに私も驚いた。その事実を知ることが大切なのだろう。 |

| ・ | 人が人であることを保障するために税金を使わないで何に使うのか?それを後回しにして道路を作るのか?というお話は、本当にそうだと思いました。このような事実を沢山の人に知ってもらうために自分も取り組みたいと思いました。パンドラの箱を開けたら、中に閉じ込められた人の煩悩が全て人間社会に出てしまったが、箱の中には希望が残っていた。やっぱりパンドラの箱を開けないと希望はないのかも。 |

| ・ | 権利=人権 まさにその通りだと思います。日本では、まだ権利を主張することに対しては、これからなのだと感じました。財源問題も大きなポイントではないでしょうか? |

| ・ | 日本は障害者の権利は保障されていないことがよくわかった。 |

| ・ | 権利侵害の実態を知りました。支援を受ける権利が認められるよう、私にできることをしていきたいと思いました。 |

| ・ | 支援を受ける権利が保障されずに、人権保障のスタートラインに立てない人が浦安市に沢山いる。行政として今後どうやって支援体制を整えていくのかとても心配になりました。誰が支援を支え、負担するのかをきちんと議論して政策を進めてほしいと感じました。 |

| ・ | “支援を受ける権利”をしっかりと主張してよい!ということを当事者はもっと意識すべきだし、地域に関わるそれぞれの立場の人たちも、そのことが人権を守ることにイコールだということを理解すべきだという話が印象的でした。しかし、日本の中でそのことをしっかりと認めるのが“パンドラの箱”である現状、今後どのように進めていったらよいか・・・悩みである。 |

| ・ | 身近なところで発生している人権問題にもっと関心を持っていきたい。 |

| ・ | 支援を受ける権利について考えていかなければならないと思いました。 |

| ・ | 日頃から感じていたことですが、障害者の方々、皆さん同じ人間なのだということ。生きていく上で障害者の人にも守られた権利があることを再認識できたような気がする。とても良かった。 |

| ・ | とても面白い内容でした。大石先生が、障害のある人の権利侵害を、例をあげて語っておりましたが、事例(9)及び(11)は権利侵害と言える事例に該当するのでしょうか?(9)のホームレスの首を絞めたという事例は、首を絞められた方の人権もありますし、(11)は警官に悪意があるとは思えません。「弁護」とは、「平等」を基としており、今回の短い時間だけで(9)及び(11)の事例を権利侵害だと主張するには、あまりにも説得力に欠けております。(具体的に聞かないとわからない!!)タイトルに「これって権利侵害?」とありますが、“?”マークをつけたのはとても良いと思います。今回の話だけではタイトルに疑問が残るからです。あと、権利侵害(差別)は障害者、健常者にかかわらず存在しています。むしろ、「権利とは何か?」「生きるとは何か?」を、法律家の側面から語る必要があると思います。「憲法で保障されているから」という語り方はあまりにも常識すぎており、「事例」と「憲法」の議論だけでは講演会のテーマを理解しがたい内容です。 |

| ・ | 講演の内容は、とてもよく理解できた。というより、当たり前すぎてわざわざ話されることが不思議な気さえした。“人が人として”という当然のことや、支援が保障されなければ人権は保障されないのだという、普通に考えても当たり前のことを講演会のテーマにしてとりあげなければならないことを情けない気になりました。当たり前のことが、どうして皆の当たり前でないのか。12 の具体事例のようなことを材料に一般市民に広げることはわかりやすく、良いと思いました。 |

| ・ | 先生の活動、お人柄がよくわかる、良いお話が聞けました。まだまだ一般の方々に現状をご理解いただいていないと思いますので、広く、皆様に知っていただけるといいと思います。 |

| ・ | 本日は、興味深く、かつ考えさせられるセミナーを実施していただき、ありがとうございました。最近、障がいのある人の犯罪が話題になりますが、特に知的障がい者のケアが非常に貧しい状況にあるためだと思います。何もケアをせずに刑に服されるだけでは、何の解決にもならないので、本人の為にも社会の為にも積極的な対応を国に望みたいものです。 |

【これから“私たち”が取り組むべきと感じたこと】

| ・ | テーマは難しく、すぐ解決できることではないと思います。しかし、みんなが考え、いろいろ良い方向に向かっていくように、人、市町村、国、みんなで頑張っていかなければならないと思いました。 |

| ・ | 教育の部分がとても大事、しかも同じクラスの一人の友達として存在することが大事、だと感じた。浦安の方向はどうなっているのか・・・??逆方向ではないのか・・・?わけていくことはお互いを理解するのではなく、自分とは違う人であることを理解していくことになる。特に小さいときから別々であれば・・・ 市民の発達障がいをどう手当てしていくか・・・という言葉は、ちょっと違うのではないかと思った。 |

| ・ | 法律論のみでなく皆が知り、何かを行動していくことが大切である。 |

【講演の内容について“?”と思ったこと、違うと感じたこと、先生に聞いてみたいと思ったこと、その他一般的感想など】

| ・ | もっと頻繁に同じテーマで開催していただけると良いです。自閉症児の親として、良い内容の講演でした。ありがとうございました! |

| ・ | 例が詳しくあり、何も知らない私には良かったです。 |

| ・ | 話の内容が余りにもきれいごとすぎる。問題は為政者、当事者、家族等がそれぞれの立場でどのように対処すべきか、である。問題が生じた場合は、弁護士に相談しなさい、というように言外に聞こえる。(我田引水?) |

| ・ | 障害のある人について今まで(これまで本人も含めて)表に出て働く人々の仲間に参加してこなかったが、全体で見ても年齢とかも含めて多くの方々(障害者)を知る事になってきたので、多方面に関係して来るので、国の教育からも自立できるように同じ小学校に入学するとか、できるだけ平等に扱うことをしてきている。個々の人々の集まりの中で努力をしていることも、先生は知っている上でどうしようと先生は思っているのか?? |

| ・ | それぞれの立場で、考えていることが違うこと自体が問題なのではと感じた。 |

| ・ | 一般的な障害に関する法律体系の説明もして欲しかった。既存の国の施策はどうなっているのか?事例はわかりやすくて、よく理解できた。外国例ももう少しほしかった。理想とのギャップ、現実はキビシイのですね。この弁護士さんは立派です。(行政書士、法学部卒業) |

■■ 今後、浦安市地域自立支援協議会に期待することは? ■■

| ・ | まだまだ障害のある人の人権が保障されていない実態を、どうしたら多くの一般市民に伝えられるかについても、様々活動を行ってください。期待しています。 |

| ・ | 今回のような、身近で、わかりやすい講演会を希望します。 |

| ・ | 最後に少し触れていた「若い世代」の教育の中で、障害のある人が「普通に居る存在」「一緒に生活を送る存在」という認識をもってもらうということについて、浦安市では、その活動の発信がこれからも推進されていってもらいたいです。 |

| ・ | 人権擁護ということを中心に、自立支援協議会の活動が行われることを希望します。 |

| ・ | 個別の問題を抱えたケースの解決への取り組みを行うことが望ましいと思います。 |

| ・ | いろんな自立の仕方があること、どんどん広めて欲しいです。 |

| ・ | 支援体制の不備そのものが権利侵害であることを行政に伝えて、政策に反響させて欲しい。 |

| ・ | 今日の講演の中で、先生が話されていたように障害のある人の実体を普通の市民に知ってもらえるような活動をキタイする。様々な立場から、その方法は考えられるのでは・・・? |

| ・ | 全ての人が人として普通に生きる権利があることを目で見える形で(わかる手法で)地域へ発信して欲しい。講演会というより、今回のホースセラピーのような見える体感できるものがいい。また、イベントとしてではなく、日々ふつうに生きる姿を目で見える形での活動が何か工夫されないか。 |

| ・ | 現在の有り様で進むことです。 |

| ・ | 劇的な展開 |

| ・ | 市民へのPR不足では?もっと市民、誰にでも関係のあることを考える協議会になることを期待します。 |

| ・ | この団体があることを今日知りました。広報活動、重要ですね。(行政書士、法学部卒業) |

| ・ | 学校卒業後の障がい児が行く作業所、会社を増やして頂きたいです。どのようにして、地域を啓発していけば良いのか、毎日毎日考えていますが、なかなか・・・ |

| ・ | 利用しやすい制度を考えて欲しい。具体的に、移動支援・行動援護の類型を分けることによって、ヘルパーとしての力がある人でも2年以上ヘルパー資格を経過しない限り、行動援護に入れないこと。そのことでサービスを必要としている人にサービスが提供できないことがある。 |

| ・ | 働く場所、居場所が少なすぎる・・・ |

| ・ | 障がい者のニーズを把握して、具体的な支援につながるような活動。地域での就労支援が拡充するような活動。 |

以上 |