第3章 小規模作業所・小規模通所授産施設の移行実態調査 集計及び分析結果

1.回答事業所の概要について

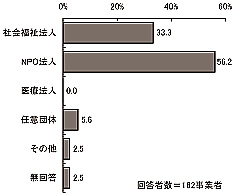

(1)運営主体種別(問2)

運営主体種別(当てはまるものに○をつけてください)

図表 3-1 運営主体種別(単数回答)

回答総数162か所中、NPO法人が91か所(56.2%)、社会福祉法人が54か所(33.3%)、任意団体が9か所(5.6%)である。

運営主体種別では、何らかの法人運営が145か所(89.5%)を占めており、法人設立年月日調査を実施していないので断定できないが、NPO法人が91か所(56.9%)と多いのは、障害者自立支援法施行に伴うものと考えられる。

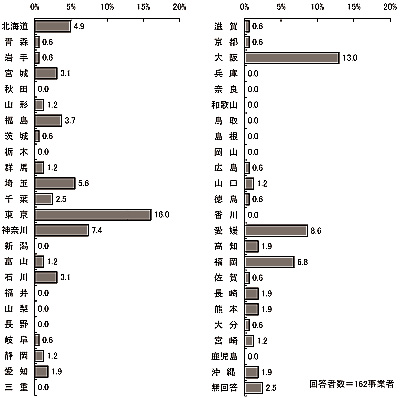

(2)所在地(問4)

図表 3-2 所在地(単数回答)

既存数との比較をしていないので、特に分析しない。

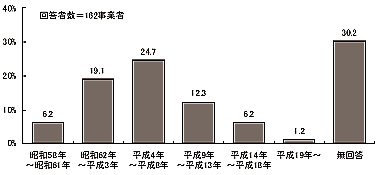

(3)設立年月(問5)

複数事業所が合併している場合は、最も早く開設された事業所の設立年月

図表 3-3 小規模作業所設立年月(単数回答)

図表 3-4 小規模通所授産施設設立年月(単数回答)

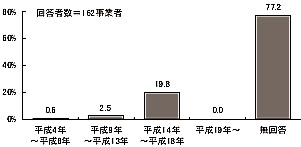

図表 3-5 新体系事業設立年月(単数回答)

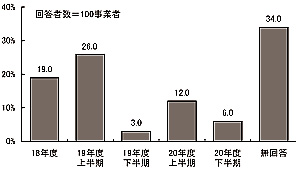

移行している事業所100か所の中で、平成19年度中に移行した事業所が29か所(29.0%)、平成18年度中に移行した事業所が19か所(19.0%)、平成20年度中に移行した事業所が18か所(18.0%)となっている。

(4)新体系移行の有無

図表 3-6 新体系移行の有無(単数回答)

(5)事業種別(問6)

事業種別(当てはまるものに○をつけてください)

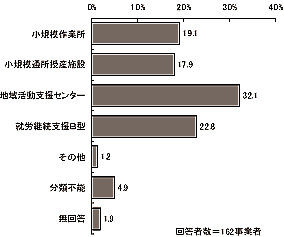

図表 3-7 事業種別(単数回答)(単数回答)

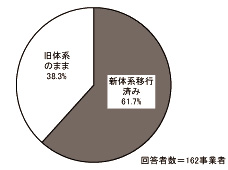

事業種別では、回答数162か所中、地域活動支援センターが52か所(32.1%)、就労継続支援B型が37か所(22.8%)、小規模作業所が31か所(19.1%)、小規模通所授産施設が29か所(17.9%)である。

旧制度(小規模作業所と小規模通所授産施設)事業所が62か所(38.3%)あり、事業移行をまだしていないことが言える。事業移行している事業所は100か所(61.7%)となっている。

(6)利用者数(問7)

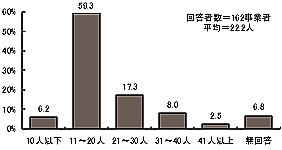

図表 3-8 利用定員(単数回答)

利用定員は、回答数162か所中、11~20人が96か所(59.3%)と最も多く、21~30人が28か所(17.3%)、31~40人が13か所(8.0%)、10人以下が10か所(6.2%)となっており、平均利用定員は、22.2人である。

事業所の種類別でも、11~20人が96か所の中で、地域活動支援センターが35か所(67.3%)、小規模授産施設が25か所(86.2%)、就労継続支援B型が18か所(48.6%)、小規模作業所が17か所(54.8%)となっている。小規模作業所、小規模授産施設、地域活動支援センターより、就労継続支援B型は21~30人10か所(27.0%)、31~40人7か所(18.9%)で、以前の定員が把握できていないので増減の比較はできないが、個別給付事業所の定員は多いことがうかがえる。

図表 3-9 事業所の種類×利用定員(単数回答)

| 合計 | 10人以下 | 11人~20人 | 21人~30人 | 31人~40人 | 41人以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

10 6.2 |

96 59.3 |

28 17.3 |

13 8.0 |

4 2.5 |

11 6.8 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

2 6.5 |

17 54.8 |

4 12.9 |

1 3.2 |

1 3.2 |

6 19.4 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

1 3.4 |

25 86.2 |

1 3.4 |

1 3.4 |

1 3.4 |

0 0.0 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

5 9.6 |

35 67.3 |

8 15.4 |

2 3.8 |

0 0.0 |

2 3.8 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

1 2.7 |

18 48.6 |

10 27.0 |

7 18.9 |

0 0.0 |

1 2.7 |

| その他 | 2 100.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

1 12.5 |

0 0.0 |

4 50.0 |

1 12.5 |

2 25.0 |

0 0.0 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

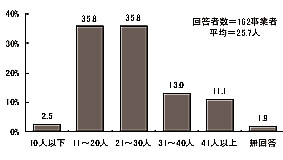

図表 3-10 利用登録者数(単数回答)

登録者数は、回答数162か所中、11~20人が58か所(35.8%)、21~30人が58か所(35.8%)と同じで、31~40人が21か所(13%)となっており、平均利用登録者は、25.7人である。

事業所の種類別では、11~20人58か所の中で、地域活動支援センターが23か所(44.2%)、小規模作業所が13か所(41.9%)、就労継続支援B型が13か所(35.1%)、小規模授産施設が8か所(27.6%)、21~30人が58か所の中で、地域活動支援センターが20か所(38.5%)、小規模授産施設が14か所(48.3%)、小規模作業所が11か所(35.5%)、就労継続支援B型が11か所(29.7%)となっている。

図表 3-11 事業所の種類×利用登録者数(単数回答)

| 合計 | 10人以下 | 11人~20人 | 21人~30人 | 31人~40人 | 41人以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

4 2.5 |

58 35.8 |

58 35.8 |

21 13.0 |

18 11.1 |

3 1.9 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

1 3.2 |

13 41.9 |

11 35.5 |

2 6.5 |

3 9.7 |

1 3.2 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

0 0.0 |

8 27.6 |

14 48.3 |

3 10.3 |

4 13.8 |

0 0.0 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

3 5.8 |

23 44.2 |

20 38.5 |

5 9.6 |

1 1.9 |

0 0.0 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

0 0.0 |

13 35.1 |

11 29.7 |

5 13.5 |

8 21.6 |

0 0.0 |

| その他 | 2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

0 0.0 |

1 12.5 |

1 12.5 |

4 50.0 |

2 25.0 |

0 0.0 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

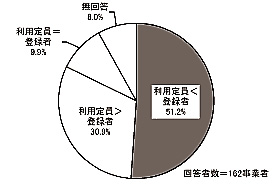

図表 3-12 利用定員と登録者の関係(単数回答)

利用定員と利用登録者数を比較すると、利用定員より登録者数が多い事業所は83か所(51.2%)、事業所の内訳は、地域活動支援センターが23か所(44.2%)、小規模作業所が11か所(35.5%)、就労継続支援B型が20か所(54.1%)となっている。登録者数より利用定員が多い事業所は50か所(30.9%)、事業所の内訳は、地域活動支援センターが21か所(40.4%)、就労継続支援B型が12か所(32.4%)となっている。定員と登録者数が同じ事業所は16か所(9.9%)、事業所の内訳は、地域活動支援センターが6か所(11.5%)、就労継続支援B型が4か所(10.8%)、小規模作業所が4か所(12.9%)となっている。定員を登録者より多くしていることがうかがわれる。

図表 3-13 事業所の種類×利用定員と登録者の関係(単数回答)

| 合計 | 利用定員<登録者 | 利用定員>登録者 | 利用定員=登録者 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

83 51.2 |

50 30.9 |

16 9.9 |

13 8.0 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

11 35.5 |

10 32.3 |

4 12.9 |

6 19.4 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

21 72.4 |

5 17.2 |

1 3.4 |

2 6.9 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

23 44.2 |

21 40.4 |

6 11.5 |

2 3.8 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

20 54.1 |

12 32.4 |

4 10.8 |

1 2.7 |

| その他 | 2 100.0 |

2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

6 75.0 |

1 12.5 |

1 12.5 |

0 0.0 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

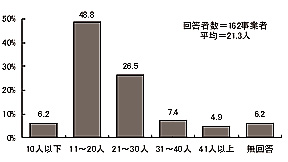

図表 3-14 本年9月中の利用実人員(単数回答)

平成20年9月の利用者実人数は、回答数162か所中、11~20人が79か所(48.8%)、21~30人が43か所(26.5%)、31~40人が12か所(7.4%)となっており、平均利用実人数は21.3人である。

事業所の種類別では、11~20人79か所の中で、地域活動支援センターが33か所(63.5%)、小規模作業所が17か所(54.8%)、就労継続支援B型が16か所(43.2%)、21~30人43か所の中で、小規模授産施設が15か所(51.7%)、就労継続支援B型が9か所(24.3%)、地域活動支援センターが8か所(15.4%)となっている。当然のことながら、実人数が少なくなっているのがうかがわれる。

図表 3-15 事業所の種類×本年9月中の利用実人員(単数回答)

| 合計 | 10人以下 | 11~20人 | 21~30人 | 31~40人 | 41人以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

10 6.2 |

79 48.8 |

43 26.5 |

12 7.4 |

8 4.9 |

10 6.2 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

1 3.2 |

17 54.8 |

5 16.1 |

2 6.5 |

1 3.2 |

5 16.1 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

1 3.4 |

12 41.4 |

15 51.7 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 3.4 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

8 15.4 |

33 63.5 |

8 15.4 |

2 3.8 |

0 0.0 |

1 1.9 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

0 0.0 |

16 43.2 |

9 24.3 |

6 16.2 |

5 13.5 |

1 2.7 |

| その他 | 2 100 |

0 0.0 |

0 0.0 |

2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

0 0.0 |

1 12.5 |

3 37.5 |

2 25.0 |

2 25.0 |

0 0.0 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

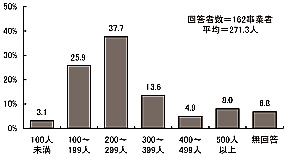

図表 3-16 本年9月中の利用延人員(単数回答)

平成20年9月の利用延人数は、回答数162か所中、200~299人が61か所(37.7%)、100~199人が42か所(25.9%)、300~399人が22か所(13.6%)となっており、平均利用延人員は、271.3人である。

事業所の種類別で、小規模作業所は200~299人が13か所(41.9%)、小規模授産施設は200~299人が14か所(48.3%)、地域活動支援センターは200~299人が20か所(38.5%)、就労継続支援B型は200~299人が12か所(32.4%)が多くなっている。利用延人数は、300人未満が108か所(66.7%)占めており、月間の開所日数が20日と想定すると、平均利用者数が6~15人が114か所あったことから、当然ながら同じような利用実態と考えることができる。

図表 3-17 事業所の種類×本年9月中の利用延人員(単数回答)

| 合計 | 100人未満 | 100~199人 | 200~299人 | 300~399人 | 400~499人 | 500人以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

5 3.1 |

42 25.9 |

61 37.7 |

22 13.6 |

8 4.9 |

13 8.0 |

11 6.8 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

0 0.0 |

11 35.5 |

13 41.9 |

2 6.5 |

0 0.0 |

1 3.2 |

4 12.9 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

1 3.4 |

5 17.2 |

14 48.3 |

6 20.7 |

1 3.4 |

2 6.9 |

0 0.0 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

3 5.8 |

21 40.4 |

20 38.5 |

4 7.7 |

0 0.0 |

1 1.9 |

3 5.8 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

1 2.7 |

4 10.8 |

12 32.4 |

6 16.2 |

6 16.2 |

6 16.2 |

2 5.4 |

| その他 | 2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

0 0.0 |

1 12.5 |

1 12.5 |

3 37.5 |

0 0.0 |

3 37.5 |

0 0.0 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

図表 3-16 本年9月中の利用延人員(単数回答)

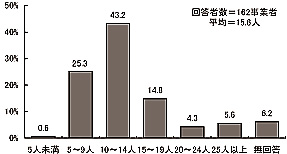

平成20年9月の平均利用者数は、回答数162か所中、10~14人が70か所(43.2%)、5~9人が41か所(25.3%)、15~19人が24か所(14.8%)となっており、平均利用者数は15.6人である。

事業所の種類別で、小規模作業所は10~14人が13か所(41.9%)、小規模授産施設は10~14人が16か所(55.2%)、地域活動支援センターは10~14人が25か所(48.1%)、就労継続支援B型は10~14人14か所(37.8%)が多くなっている。

図表 3-19 事業所の種類×本年9月中の平均利用者数(単数回答)

| 合計 | 5人未満 | 5~9人 | 10人~14人 | 15~19人 | 20~24人 | 25人以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

1 0.6 |

41 25.3 |

70 43.2 |

24 14.8 |

7 4.3 |

9 5.6 |

10 6.2 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

0 0.0 |

12 38.7 |

13 41.9 |

2 6.5 |

1 3.2 |

0 0.0 |

3 9.7 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

0 0.0 |

4 13.8 |

16 55.2 |

8 27.6 |

0 0.0 |

1 3.4 |

0 0.0 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

1 1.9 |

21 40.4 |

25 48.1 |

4 7.7 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 1.9 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

0 0.0 |

3 8.1 |

14 37.8 |

6 16.2 |

4 10.8 |

6 16.2 |

4 10.8 |

| その他 | 2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

0 0.0 |

1 12.5 |

1 12.5 |

3 37.5 |

1 12.5 |

2 25.0 |

0 0.0 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

(7)利用者の障害程度等(問8)

図表 3-20 障害程度(精神障害者)

| 神保健福祉手帳1級 | 246 | 6.2% |

|---|---|---|

| 精神保健福祉手帳2級 | 2,377 | 59.9% |

| 精神保健福祉手帳3級 | 555 | 14.0% |

| 精神保健福祉手帳なし | 586 | 14.8% |

| 不明 | 205 | 5.2% |

| 合計 | 3,969 | 100.0% |

注:記載されていた数値のみを集計

障害程度は、回答数162か所の利用者数3,969人中、手帳2級が2,377人(59.9%)、手帳なしが586人(14.8%)、手帳3級が555人(14.0%)となっている。障害程度は、手帳2級が一番多いのは、実態と思われ、手帳なしが14.8%あるのも精神障害の特性で、手帳所持だけでは、精神障害の実人数を把握できない事がわかる調査結果と言える。

図表 3-21 他の障害者の利用状況(精神障害との重複を除く)

| 身体障害者人数 | 82人 |

|---|---|

| 知的障害者人数 | 115人 |

| その他人数 | 23人 |

| 合計 | 220人 |

注:記載されていた数値のみを集計

精神障害者の受け入れ人数3,969人に対し他の障害者の受け入れ人数は220人となっており、全体の5.6%が他の障害者となっている。他障害受け入れは、移行事業所が多く受け入れているのがわかり、移行前の調査がないので断定できないが主たる障害を精神障害の以外にして定員の拡大を図っていると思われる。

図表 3-22 年齢区分

| 男性 | 女性 | 合計 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 19歳以 | 31 | 0.7% | 19歳以下 | 29 | 0.7% | 19歳以下合計 | 60 | 1.4% |

| 20~29歳 | 238 | 5.5% | 20~29歳 | 174 | 4.1% | 20~29歳合計 | 412 | 9.6% |

| 30~39歳 | 813 | 18.9% | 30~39歳 | 418 | 9.7% | 30~39歳合計 | 1,231 | 28.7% |

| 40~49歳 | 792 | 18.4% | 40~49歳 | 379 | 8.8% | 40~49歳合計 | 1,171 | 27.3% |

| 50~59歳 | 610 | 14.2% | 50~59歳 | 278 | 6.5% | 50~59歳合計 | 888 | 20.7% |

| 60~64歳 | 136 | 3.2% | 60~64歳 | 61 | 1.4% | 60~64歳合計 | 197 | 4.6% |

| 65以上 | 215 | 5.0% | 65歳以上 | 120 | 2.8% | 65以上合計 | 335 | 7.8% |

| 合計 | 2,835 | 66.0% | 合計 | 1,459 | 34.0% | 総合計 | 4,294 | 100.0% |

注:記載されていた数値のみを集計

回答数162か所の利用者数4,294人中、男性は2,835人(66.0%)、女性1,459人(34.0%)である。利用者の年齢区分の全体では、30~39歳が1,231人(28.7%)、40~49歳が1,171人(27.3%)、50~59歳が888人(20.7)である。男性は、30~39歳が813人(18.9%)、40~49歳が792人(18.4%)、50~59歳が610人(14.2%)、女性は、30~39歳が418人(9.7%)、40~49歳が379人(8.8%)、50~59歳が278人(全体1.4%)となっている。65歳以上の利用者が335人(7.8%)いて高齢化の問題が今後考えられる。

(8)開所状況(問9)

開所曜日に○をつけてください。

図表 3-23 開所曜日(単数回答)

図表 3-24 開所曜日組み合わせ(単数回答)

図表 3-25 開所曜日からみた週あたりの日数(単数回答)

図表 3-25 開所曜日からみた週あたりの日数(単数回答)の内容

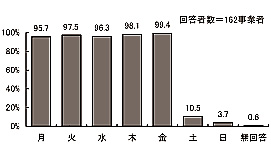

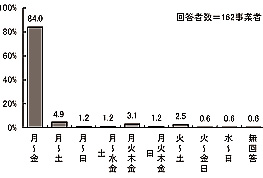

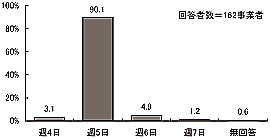

各曜日別開所では、回答数162か所中、各月、火、水、木、金曜日の開所事業所は、155か所(95.7%)以上になっており、土曜日開所は、17か所(10.5%)、日曜日6か所(3.7%)と少なくなっている。開所曜日の組み合わせも、月~金曜日が136か所(84.0%)である。また、1週間あたりの日数は、週5日開所の事業所が146件(90.1%)となっている。

図表 3-26 開所曜日が変則的な場合の記載一覧

- 利用者様の希望と活動の内容によって土日も開所

- 毎月第 4 土曜日

- 販売・行事等で土日の出勤あり

- 納期の都合により、土曜日開所もあり(代休あり)

- 土曜日は不定期に開所

- 土曜日は月に1~2 日開所

- 土日に福祉イベントなどが入る場合、休日は振り替える

- 土日に行事の場合は代休有り

- 土・日・祭日にイベント等が入った場合

- 土

- 第 3 土曜日

- 第 1、3 木曜日は閉所

- 第 1、3 月曜日

- 第 1、3、5 土曜日

- 上記と第一第三土曜日

- 出店イベントのあるときは、土日も出る

- 祝日、お盆、正月

- 国民の祝日および土曜日は月によって開所

- 行事等

- 月 1 回土曜日

- 休祭日は閉所、土日休祭日でイベント日は開所

- 火・木

- バザー等イベント参加時は土日も開所

- バザーなど土日開催あり、年 5 回位

- イベント等がある場合は土日も開所

- 5 月連休、盆休み、年末年始

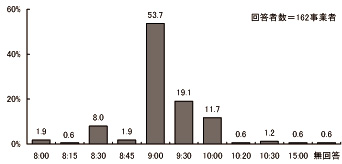

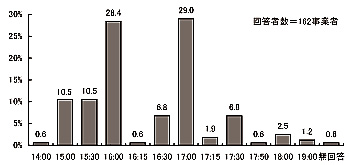

図表 3-27 開所時間(単数回答)

図表 3-28 閉所時間(単数回答)

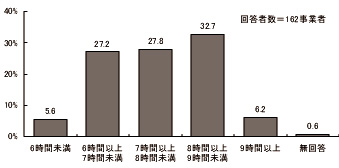

図表 3-29 総開所時間(単数回答)

開始時間は、回答数162か所中、9時が87か所(53.7%)、9時30分が31か所(19.1%)、閉所時間は、17時が47か所(29.0%)、16時が46か所(28.4%)となっている。開所時間は、8時間以上9時間未満の事業所が53か所(32.7%)7時間以上8時間未満の事業所が45か所(27.8%)、6時間以上7時間未満の事業所が44か所(27.2%)となっている。

図表 3-30 開所時間が変則的な場合の記載一覧

- 利用者様の希望と相談等、活動の内容により

- 木曜日は 9:30~12:30

- 毎金曜のみ 9:00~15:00 まで

- 土曜は 11:50~18:00

- 第 3 土曜のみ 8:30~16:00

- 第 1、3、5 土曜日 9:00~12:00

- 水のみ 9:00~13:00

- 職員は 20 時ごろまで相談等で電話対応している

- 施設外就労の勤務時間により最長 17:30

- 作業量によっては 30 分程度の延長もあり

- 作業時間概ね 9:30~15:30 その後は自由開放

- 行事等

- 月曜日は 13:00 から

- 金のみ 16:00 閉所

- 火曜日 9:00~15:00

- 火・木午前 9:00~昼まで

- レクリエーションで遠出する時

- バザーやレクリエーション行事

- イベント等仕事に応じて変更あり

- イベント等

(9)施設・設備(問10)

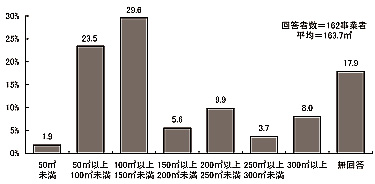

施設の延床面積㎡

図表 3-31 施設の延床面積(単数回答)

延床面積は、回答数162か所中、100㎡以上150㎡未満の事業所が48か所(29.6%)、50㎡以上100㎡未満の事業所が38か所(23.5%)、200㎡以上250㎡未満の事業所が16か所(9.9%)となっている。延床面積の平均は、163.7㎡となっているが、150㎡未満が89か所(55.0%)、50㎡未満の3か所も含め、100㎡未満が41か所(25.4%)あり、狭さがうかがわれる。

備えている設備(当てはまるものすべてに○)

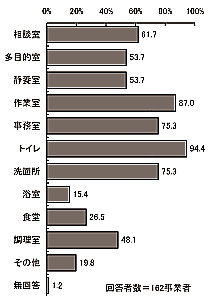

図表 3-32 備えている設備(複数回答)

図表 3-32 備えている設備(複数回答)

整えている整備は、回答数162か所中、事業所として最低必要と思われる、トイレ(153か所)、作業室(141か所)、事務室・洗面所(122か所)の順に整備されている。また、5割以上の事業所に、相談室(100か所)、静養室・多目的室(87か所)が整備されている。時代の流れか、喫煙室設置が6か所あった。

図表 3-33 備えている設備のその他の記載内容

| その他の記載内容 | 件数 | その他の記載内容 | 件数 | |

|---|---|---|---|---|

| 喫煙室 | 6 | 物置 | 1 | |

| 調理・厨房 | 4 | 会議室 | 1 | |

| 店舗スペース | 3 | 倉庫 | 1 | |

| 休憩室 | 3 | レクレーション室 | 1 | |

| 相談室 | 3 | リビングあり | 1 | |

| ロッカー室、更衣室 | 3 | パソコン室 | 1 | |

| シャワー室 | 3 | 事務室、作業室、食堂はワンルームで使用 | 1 | |

| 給湯室 | 2 | 合計 | 29 |

家賃(施設借上げ費)の有無(当てはまるもの○をつけてください)

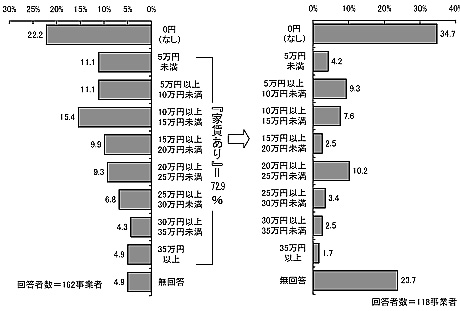

図表 3-34 家賃の有無(単数回答)・図表 3-35 家賃補助額の内訳(単数回答)

図表 3-34 家賃の有無(単数回答)・図表 3-35 家賃補助額の内訳(単数回答)の内容

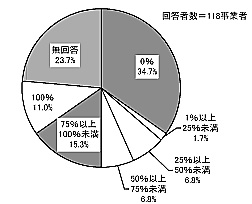

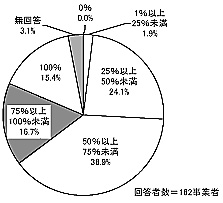

図表 3-36 家賃に占める家賃補助額の割合(単数回答)

図表 3-36 家賃に占める家賃補助額の割合(単数回答)の内容

家賃の有無は、回答数162か所中、家賃ありが118か所(72.9%)、家賃なしが36か所(22.2%)となっている。家賃の金額は、10万円以上15万円未満が25か所(15.4%)、5万円未満と5万円以上10万円未満がそれぞれ18か所(11.1%)となっている。家賃補助のない事業所は、41か所(34.7%)となっている。家賃補助の額は、20万円以上25万円未満が12か所(10.2%)、5万円以上10万円未満が11か所(9.3%)となっており、家賃に占める補助金の割合は、75%以上100%未満が18か所(15.3%)、100%が13か所(11.0%)で、家賃補助の有無で、運営上に大きな差が出てくるものと思われる。

(10)職員体制(問11)

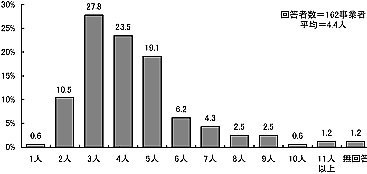

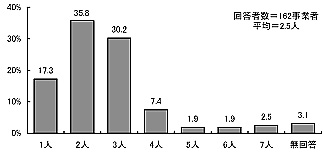

図表 3-37 職員総数(単数回答)

図表 3-38 常勤人数(単数回答)

図表 3-39 非常勤人数(単数回答)

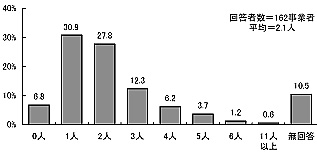

図表 3-40 職員総数に占める常勤職員の割合(単数回答)

図表 3-40 職員総数に占める常勤職員の割合(単数回答)の内容

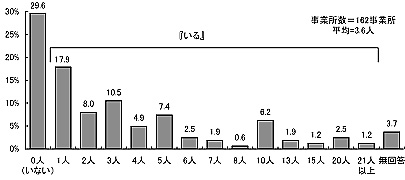

職員総数は、回答数162か所中、3人が45か所(27.8%)、4人が38か所(23.5%)で、3人以上の事業所が142か所(88.3%)を占めており、職員総数平均は4.4人である。

常勤職員は、2人が58か所(35.8%)、3人が49か所(30.2%)で、2人以上の事業所が、129か所(79.7%)と84%を占めており、常勤職員人数平均は2.6人である。

非常勤職員は、1人が50か所(30.9%)、2人が45か所(27.8%)で、非常勤職員人数平均は2.1人である。

職員総数に占める常勤職員の割合は、50%以上75%未満が63か所(38.9%)25%以上50%未満が39か所(24.1%)で、50%以上が115か所(71.9%)を占めている。

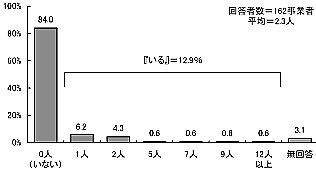

当事者スタッフの有無(当てはまるものに○)

図表 3-41 当事者スタッフの有無(単数回答)

当事者スタッフは、回答数162か所中、21か所(12.9%)の事業所が配置している。当事者スタッフの業務は、業務全般が6か所、作業助手が5か所、事務的業務が4か所となっている。

図表 3-42 当事者スタッフの主な業務内容に関する記載一覧

- 調理補助

- 相談

- 生活支援、職業指導

- 常勤職員、非常勤職員

- 事務、パソコン指導

- 指導員

- 作業指導など

- 作業指導、事務職 各 1 名

- 健常スタッフと同じ業務全般

- 業務全般

- 環境整備、家事的業務

- 各作業でのまとめ役、経営会議への参加

- 会計

- リサイクル粉石けん作り作業の助手

- クッキー作り、福祉喫茶、資源回収、内職

職員が所持している資格(当てはまるものすべてに○)

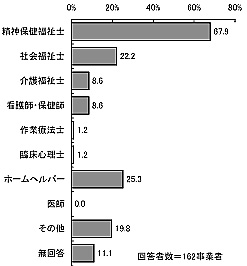

図表 3-43 職員が所有している資格(複数回答)

職員が所持している資格は、精神保健福祉士が110人(67.9%)で最も多く、次にホームヘルパーが41人(25.3%)、社会福祉士が36人(22.2%)になっている。

図表 3-44 職員が所有している資格のその他の記載内容

| その他の記載内容 | 件数 |

|---|---|

| 社会福祉主事 | 10 |

| 教員 | 7 |

| 栄養士 | 6 |

| 保育士 | 5 |

| 介護支援専門員 | 3 |

| 調理師 | 3 |

| サービス管理責任者 | 2 |

| 管理栄養士 | 2 |

| 薬剤師 | 2 |

| 幼稚園教諭 | 2 |

| 相談支援専門員 | 2 |

| 言語聴覚士 | 1 |

| 歯科衛生士 | 1 |

| 水泳インストラクター | 1 |

| 認定心理士 | 1 |

| 理容師 | 1 |

| 合計 | 38 |

ボランティアの有無(当てはまるものに○)

図表 3-45 ボランティアの有無(単数回答)

図表 3-45 ボランティアの有無(単数回答)

ボランティアは、回答数162か所中、108か所(66.7%)の事業所で受け入れている。逆に48か所(29.6%)の事業所は外部からの受け入れをしていないことになる。

(11)財政(問12)

平成 19 年度の実績額を記入してください。本年 10 月 1 日現在、複数事業所が合併している場合は、合併前の各事業所の合算額を記入してください)

図表 3-46 事業所の種類×総事業費(平成19年度の総支出額)(単数回答)

| 合計 | 500万円未満 | 500万円以上1000万円未満 | 1000万円以上1500万円未満 | 1500万円以上2000万円未満 | 2000万円以上2500万円未満 | 2500万円以上3000万円未満 | 3000万円以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

12 7.4 |

40 24.7 |

32 19.8 |

32 19.8 |

26 16.0 |

5 3.1 |

9 5.6 |

6 3.7 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

2 6.5 |

4 12.9 |

7 22.6 |

5 16.1 |

10 32.3 |

2 6.5 |

0 0.0 |

1 3.2 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

2 6.9 |

0 0.0 |

8 27.6 |

10 34.5 |

6 20.7 |

1 3.4 |

2 6.9 |

0 0.0 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

5 9.6 |

32 61.5 |

7 13.5 |

5 9.6 |

1 1.9 |

0 0.0 |

0 0.0 |

2 3.8 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

0 0.0 |

4 10.8 |

7 18.9 |

11 29.7 |

8 21.6 |

1 2.7 |

4 10.8 |

2 5.4 |

| その他 | 2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

3 37.5 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 12.5 |

0 0.0 |

1 12.5 |

2 25.0 |

1 12.5 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

収入状況は、回答数162か所中、500万以上1,000万未満が40か所(24.7%)で最も多く、1,000万以上1,500万未満と1,500万以上2,000万未満がそれぞれ32か所(19.8%)と続き、3,000万以上が9か所(5.6%)あった。小規模作業所31か所中では、2,000万以上2,500万未満が10か所(32.3%)、1,000万以上1,500万未満が7か所(22.6%)となっている。小規模通所授産施設29か所では、1,000万以上1,500万未満が8か所(27.6%)と1,500万以上2,000万未満が10か所(34.5%)、2,000万以上2,500万未満が6か所(20.7%)となっている。地域活動支援センター52か所では、500万以上1,000万未満が32か所(61.5%)、1,000万以上1,500万未満が7か所(13.5%)、500万未満が5か所(9.6%)もあった。就労継続支援B型37か所では、1,500万以上2,000万未満11か所(29.7%)、2,000万以上2,500万未満が8か所(21.6%)、3,000万円以上が4か所(10.8%)ある。

図表 3-47 事業所の種類×収入内訳(平成19年度の収入状況)(単数回答)

| 合計 | 500万円未満 | 500万円以上1000万円未満 | 1000万円以上1500万円未満 | 1500万円以上2000万円未満 | 2000万円以上2500万円未満 | 2500万円以上3000万円未満 | 3000万円以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

9 5.6 |

38 23.5 |

27 16.7 |

28 17.3 |

23 14.2 |

5 3.1 |

9 5.6 |

23 14.2 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

1 3.2 |

4 12.9 |

6 19.4 |

4 12.9 |

9 29.0 |

2 6.5 |

0 0.0 |

5 16.1 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

1 3.4 |

0 0.0 |

7 24.1 |

7 24.1 |

6 20.7 |

1 3.4 |

2 6.9 |

5 17.2 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

5 9.6 |

31 59.6 |

6 11.5 |

4 7.7 |

1 1.9 |

0 0.0 |

0 0.0 |

5 9.6 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

0 0.0 |

3 8.1 |

5 13.5 |

13 35.1 |

7 18.9 |

2 5.4 |

4 10.8 |

3 8.1 |

| その他 | 2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

1 50.0 |

| 分類不能 | 100.0 |

2 25.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

2 25.0 |

4 50.0 |

図表 3-48 事業所の種類×委託料・補助金(単数回答)

| 合計 | 500万円未満 | 500万円以上1000万円未満 | 1000万円以上1500万円未満 | 1500万円以上2000万円未満 | 2000万円以上2500万円未満 | 2500万円以上3000万円未満 | 3000万円以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

23 14.2 |

37 22.8 |

29 17.9 |

19 11.7 |

12 7.4 |

1 0.6 |

1 0.6 |

40 24.7 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

2 6.5 |

6 19.4 |

5 16.1 |

8 25.8 |

6 19.4 |

0 0.0 |

0 0.0 |

4 12.9 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

1 3.4 |

0 0.0 |

12 41.4 |

7 24.1 |

4 13.8 |

0 0.0 |

0 0.0 |

5 17.2 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

8 15.4 |

24 46.2 |

7 13.5 |

1 1.9 |

1 1.9 |

0 0.0 |

0 0.0 |

11 21.2 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

9 24.3 |

6 16.2 |

4 10.8 |

3 8.1 |

1 2.7 |

1 2.7 |

1 2.7 |

12 32.4 |

| その他 | 2 100.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

|

| 分類不能 | 8 100.0 |

1 12.5 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

7 87.5 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

図表 3-49 事業所の種類×補助金①(単数回答)

| 合計 | 500万円未満 | 500万円以上1000万円未満 | 1000万円以上1500万円未満 | 1500万円以上2000万円未満 | 2000万円以上2500万円未満 | 2500万円以上3000万円未満 | 3000万円以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

50 30.9 |

21 13.0 |

13 8.0 |

13 8.0 |

2 1.2 |

0 0.0 |

0 0.0 |

63 38.9 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

7 22.6 |

2 6.5 |

1 3.2 |

9 29.0 |

1 3.2 |

0 0.0 |

0 0.0 |

11 35.5 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

7 24.1 |

0 0.0 |

7 24.1 |

3 10.3 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

12 41.4 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

16 30.8 |

12 23.1 |

4 7.7 |

1 1.9 |

1 1.9 |

0 0.0 |

0 0.0 |

18 34.6 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

17 45.9 |

5 13.5 |

1 2.7 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

14 37.8 |

| その他 | 2 100.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

2 25.0 |

1 12.5 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

5 65.5 |

図表 3-50 事業所の種類×補助金②(単数回答)

| 合計 | 500万円未満 | 500万円以上1000万円未満 | 1000万円以上1500万円未満 | 1500万円以上2000万円未満 | 2000万円以上2500万円未満 | 2500万円以上3000万円未満 | 3000万円以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

56 34.6 |

4 2.5 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

102 63.0 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

9 29.0 |

1 3.2 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

21 67.7 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

9 31.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

20 69.0 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

20 38.5 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

32 61.5 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

16 43.2 |

2 5.4 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

19 51.4 |

| その他 | 2 100.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

0 0.0 |

1 12.5 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

7 87.5 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

図表 3-51 事業所の種類×報酬(自立支援給付費)(単数回答)

| 合計 | 500万円未満 | 500万円以上1000万円未満 | 1000万円以上1500万円未満 | 1500万円以上2000万円未満 | 2000万円以上2500万円未満 | 2500万円以上3000万円未満 | 3000万円以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

56 34.6 |

5 3.1 |

10 6.2 |

4 2.5 |

5 3.1 |

1 0.6 |

4 2.5 |

77 47.5 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

12 38.7 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

19 61.3 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

11 37.9 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

18 62.1 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

21 40.4 |

2 3.8 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

29 55.8 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

9 24.3 |

3 8.1 |

9 24.3 |

3 8.1 |

4 10.8 |

1 2.7 |

1 2.7 |

7 18.9 |

| その他 | 2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

2 25.0 |

0 0.0 |

1 12.5 |

1 12.5 |

0 0.0 |

0 0.0 |

2 25.0 |

2 25.0 |

図表 3-52 事業所の種類×その他(単数回答)

| 合計 | 500万円未満 | 500万円以上1000万円未満 | 1000万円以上1500万円未満 | 1500万円以上2000万円未満 | 2000万円以上2500万円未満 | 2500万円以上3000万円未満 | 3000万円以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

116 71.6 |

5 3.1 |

2 1.2 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 0.6 |

1 0.6 |

37 22.8 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

26 83.9 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

5 16.1 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

18 62.1 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 3.4 |

0 0.0 |

10 34.5 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

38 73.1 |

1 1.9 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

13 25.0 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

27 73.0 |

3 8.1 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 2.7 |

6 16.2 |

| その他 | 2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

4 50.0 |

1 12.5 |

1 12.5 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

2 25.0 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

図表 3-53 事業所の種類×家賃補助(単数回答)

| 合計 | 250万円未満 | 250万円以上500万円未満 | 500万円以上750万円未満 | 750万円以上1000万円未満 | 1000万円以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

73 45.1 |

8 4.9 |

2 1.2 |

1 0.6 |

0 0.0 |

78 48.1 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

16 51.6 |

5 16.1 |

1 3.2 |

0 0.0 |

0 0.0 |

9 29.0 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

15 51.7 |

2 6.9 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

12 41.4 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

20 38.5 |

1 1.9 |

1 1.9 |

0 0.0 |

0 0.0 |

30 57.7 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

16 43.2 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

21 56.8 |

| その他 | 2 100.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

3 37.5 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

5 62.5 |

図表 3-54 事業所の種類×利用者負担金(単数回答)

| 合計 | 250万円未満 | 250万円以上500万円未満 | 500万円以上750万円未満 | 750万円以上1000万円未満 | 1000万円以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

121 74.7 |

1 0.6 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

40 24.7 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

24 77.4 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

7 22.6 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

21 72.4 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

8 27.6 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

39 75.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

13 25.0 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

29 78.4 |

1 2.7 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

7 18.9 |

| その他 | 2 100.0 |

2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

5 62.5 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

3 37.5 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

図表 3-55 事業所の種類×寄付金(単数回答)

| 合計 | 250万円未満 | 250万円以上500万円未満 | 500万円以上750万円未満 | 750万円以上1000万円未満 | 1000万円以上 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 162 100.0 |

122 75.3 |

6 3.7 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

34 21.0 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

24 77.4 |

2 6.5 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

5 16.1 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

19 65.5 |

1 3.4 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

9 31.0 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

41 78.8 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

11 21.2 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

30 81.1 |

3 8.1 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

4 10.8 |

| その他 | 2 100.0 |

2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

4 50.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

4 50.0 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

委託料・補助金は、回答数162か所中、移行後の地域活動支援センターでは32か所(61.6%)が1,000万未満となっている。これに対して、移行すると予測される小規模作業所では1,000万以上2,500万未満19か所(61.3%)、小規模通所授産施設では1,000万以上2,000万未満19か所(65.5%)となる。これは移行していない小規模作業所や小規模通所授産施設の収入が高く、移行しても地域活動支援センターでは収入減が予想され、運営が極めて厳しい状況に直面せざるを得ないためと思われる。反面地域活動支援センターにすでに移行した小規模作業所は、移行前の補助金額が低額であること、地域活動支援センターの補助金が小規模作業所当時の補助金と同額もしくはそれを上回る額であったため移行を決断したのではないかと思われる。また、小規模作業所制度廃止も移行を促進させたことも見逃せない。(移行の理由後述)。就労継続支援B型では、1,000万未満のところが15か所(40.5%)あるが、これは本年度移行したためにアンケートに報酬が反映されていない可能性があると言える。

家賃補助が交付されているのは、小規模作業所では回答のあった31か所中22か所(71.0%)、小規模通所授産施設では29か所中17か所(58.6%)、地域活動支援センターでは52か所中22か所(42.3%)、就労継続支援Bで37か所中16か所(43.2%)であった。本体施設への基本的補助金や家賃補助の交付は自治体の考え方や財政事情に左右されることが多く、市町村格差が著しくあらわれるところでもある。ヒアリング事例の中で見受けられたのが、地域活動支援センターで利用者から利用料を徴収しているところである。活動支援センターへの補助金は利用者の利用日数に応じて交付され、利用者は利用した日数に応じて定められた利用料を支払うことになる。地域性にもよるが隣接市町村との制度格差が生ずると利用者にとっては非常に利用しづらい制度になると言える。

2.新事業への移行について(移行している事業所のみ)

(1)新事業に移行する前の事業所(問13)

新事業に移行する前の事業所に、○をつけてください。

図表 3-56 事業所の種類×新事業に移行する前の事業所(単数回答)

| 合計 | 小規模作業所 | 小規模通所授産施設 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|

| 全体 | 100 100.0 |

74 74.0 |

20 20.0 |

6 6.0 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

48 92.3 |

3 5.8 |

1 1.9 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

21 56.8 |

12 32.4 |

4 10.8 |

| その他 | 2 100.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

1 50.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

3 37.5 |

5 62.5 |

0 0.0 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

移行した事業所は、回答数162か所中、100か所(61.7%)で、移行前の事業は、小規模作業所が74か所(移行総数全体の74.0%)、小規模通所授産施設20か所(移行総数全体の20.0%)である。

移行先の事業所は、小規模作業所74か所中、地域活動支援センター48か所、就労継続支援B型21か所、その他1か所となっている。小規模通所授産20か所中、就労継続支援B型12か所、地域活動支援センター3か所である。

小規模作業所の移行先は約65%が地域活動支援センターであり3分の2を占めているが、就労継続Bにも31%が移行している。これまでの活動内容からみて地域活動支援センターへの移行がスムースに行われるかと思われたが、就労継続Bへの移行が3分の1を占めている。これは①小規模作業所の補助金が低額なため給付事業への移行を行った、②自治体から給付事業への移行を何らかの形で求められたことが考えられる。後述「移行の理由」。

また、小規模作業所、小規模通所授産施設の約96%が地域活動支援センターと就労継続支援Bに移行しており、今後もこの傾向が持続すると結果として、地域における社会資源に偏りが生じないかとの疑問が生じる。

(2)移行した理由(問14)

移行した理由の上位3項目に、○をつけてください。

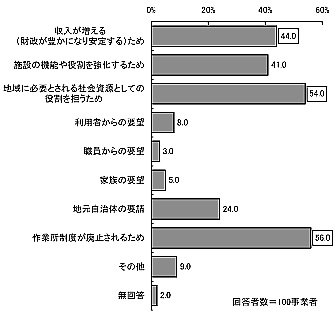

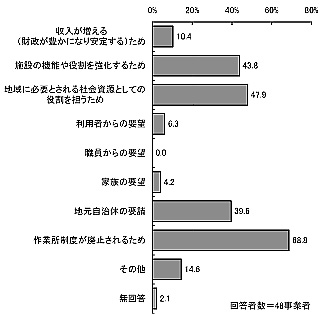

図表 3-57 移行した理由(複数回答)

図表 3-58 移行した理由のその他に関する記載一覧

- 法人の方針

- 法人(理事)の要望

- 法改正による(自立支援費制度)

- 補助金を受けるため

- 早く申請した方が障がい者就労訓練等給付設備等事業費が助成されると知って

- 川崎市の方針 指定管理者制度になった

- 精神障害者の居場所機能を維持するため

- 小規模通所授産施設制度が廃止されるため

- 以前の共同作業所を維持していくため

移行理由は、移行した事業所100か所中、作業所制度が廃止されるためが56か所、地域に必要な社会資源としての役割が54か所、収入が増えるが44か所、施設の機能・役割の強化するためが41か所、地元自治体の要請が24か所となっている。

移行の理由回答の特徴的なことは、作業所制度の廃止が56.0%、自治体要請が24.0%あり、小規模作業所や小規模通所授産施設の移行に大きな影響を与えていることがわかる。作業所制度の廃止や小規模通所授産施設の移行に大きな影響を与えていることがわかる。作業所制度の廃止は自治体の判断であり、要請より強い意味をもっていると言える。また、収入増を44.0%が理由にあげているのは、これまでの補助金額の低額による不安定な財政運営からの脱却と言える。これらの回答の地域性は読み取れないが、地方においては小規模作業所・小規模通所授産施設が低額な補助金運営を強いられてきたことによるものと想像できる。

その中で、自らの存在価値として、地域における社会資源としての役割を54.0%が移行理由としている点に、これからの活動内容の展開が期待できると言える。

(3)移行前の貴事業所の活動内容(問15)

移行前の貴事業所の活動内容を教えてください。

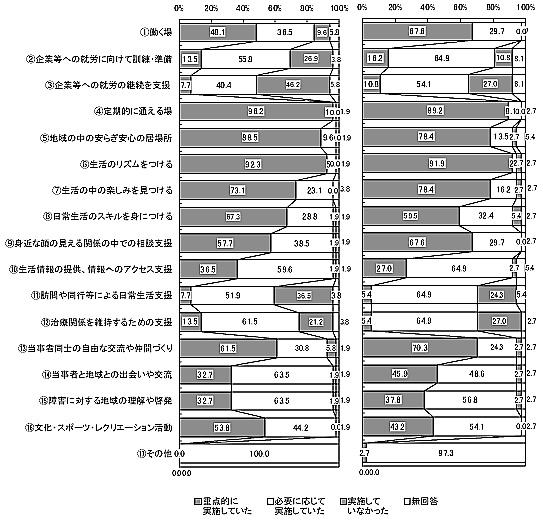

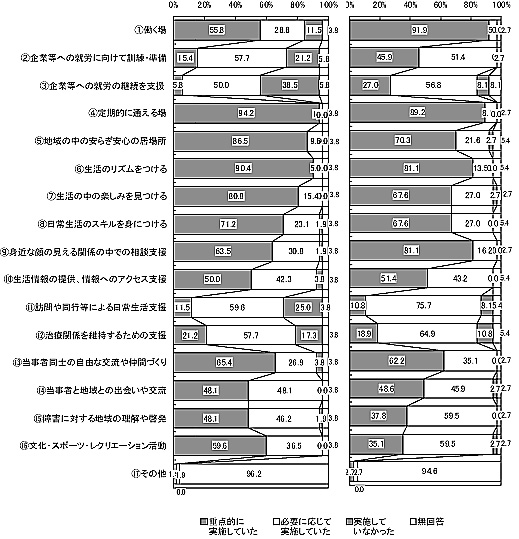

図表 3-59 移行前の活動内容(単数回答)

図表 3-60 移行前の活動内容の⑰その他に関する記載一覧

- 利用者のボランティア活動

- 他の非営利団体との連係など

移行後の事業が地域活動支援センターと回答のあった52か所中、移行前に重点的に実施していたのは「通える場」50か所(96.2%)、「生活リズム」48か所(92.3%)、「安らぎの場」46か所(88.5%)の順である。そして、「生活の楽しみ」38か所(73.1%)、「生活スキル」35か所(67.3%)、「交流・仲間づくり」32か所(61.5%)と続いている。実施していない活動は「就労継続の支援」24か所(46.2%)、「訪問・同行生活支援」19か所(36.5%)、「就労訓練・準備」14か所(26.9%)である。

移行後の事業が、就労継続支援B型と回答のあった37か所中、移行前に重点的に実施していたのは「生活リズム」34か所(91.9%)、「通える場」33か所(89.2%)、「安らぎの場」29か所(78.4%)、「生活の楽しみ」29か所(78.4%)の順である。そして、「交流・仲間づくり」26か所(70.3%)、「働く場」25か所(67.6%)、「身近な相談支援」25か所(67.6%)、「生活スキル」22か所(59.5%)と続いている。実施していない活動は「就労継続の支援」10か所(27.0%)、「治療維持支援」10か所(27.0%)、「訪問・同行生活支援」9か所(24.3%)である。

(4)移行後の貴事業所の活動内容(問16)

移行後の貴事業所の活動内容を教えてください。

図表 3-61 移行後の活動内容(単数回答)

図表 3-62 移行後の活動内容の⑰その他に関する記載一覧

- 利用者のボランティア活動、施設の枠をこえた当事者活動支援

- 他の作業所(法人)を参考に 5 つの事業を計画したものの地域活動センターⅢ型のみ運営

- 他の非営利団体との連携

- 工賃アップのために弁当作り

- 工賃アップのために、以前から行っていたクッキー製造を事業拡大

地域活動支援センターへ移行後、重点的に実施しているのは、「通える場」49か所(94.2%)、「生活リズム」47か所(90.4%)、「安らぎの場」45か所(86.5%)の順である。そして、「生活の楽しみ」42か所(80.8%)、「生活スキル」37か所(71.2%)、「交流・仲間づくり」34か所(65.4%)、「身近な相談支援」33か所(63.5%)と続いている。実施していない活動は「就労継続の支援」20か所(38.5%)、「訪問・同行生活支援」13か所(25.0%)、「就労訓練・準備」11か所(21.2%)である。

地域活動支援センターに移行した事業所では、移行前、移行後ともに活動内容に大きな変化は見られないが、「重点的に実施」「必要に応じて実施」の回答比率が上昇している。特に「重点的に実施している」の回答数が急増するとともに「実施していない」の回答数が微増している。これは移行に際して十分な内部論議が行われ、移行後の地域活動支援センターの活動内容が明確に意識された結果ではないかと思われる。同時に、「働く場」を含む就労関係のパーセンテージも増加しており、地域活動支援センターの活動内容に生活を中心としたサービスと就労を中心としたサービスが混在していることがわかった。 地域に事業所が少なく、地域活動支援センターが広範囲なサービスの提供をせざるを得ない状況と給付事業との役割分担が進んでいないことをうかがわせる。

就労継続支援B型事業へ移行後、重点的に実施しているのは、「働く場」34か所(91.9%)、「通える場」33か所(89.2%)、「生活リズム」・「身近な相談支援」各30か所(81.1%)の順である。そして、「安らぎの場」26か所(70.3%)、「生活の楽しみ」・「生活スキル」各25か所(67.6%)と続いている。実施していない活動は「治療維持支援」4か所(10.8%)、「就労継続の支援」・「訪問・同行生活支援」3か所(8.1%)である。

就労継続支援Bに移行した事業所では、移行前は「定期的に通えて、生活リズムを整え、生活の楽しみを見つけるとともに安らぎの場」であったところが、「働くために定期的に通い、そのための生活リズムを整えるとともに相談支援を行う場」に変化してきている。「安らぎの場」「生活の楽しみ」の側面を残してはいるが、「就労に向けた訓練」「情報へのアクセス支援」が急増しており、移行前と移行後では活動内容が大きく変化したと言える。これは利用者のサービス利用方法や職員の意識・サービス提供の方法にも大きく影響しているのではないか。

(5)新たに取り組みを開始した事業の経緯(問17)

新たに取り組みを開始した事業はどのような経緯で開始されましたか。

以下は、取り組みを開始した事業の経緯の記載一覧である(基本的に原文のまま掲載)。

- 利用者負担がまだある今、工賃アップでモチベーションをあげる事のため工賃アップ事業。

- 利用者と家族の希望を聞き、1 年間プログラムの中で新しいことを試しながら、話し合いを続けた上で、新事業を決定し、開始した。

- 養護学校との共働事業として、話がすすめられ、養護学校給食配膳ボランティアとして、当事業所の利用者が学校に行っている。

- 未だ、社会資源を利用することができないでいる当事者が少しでも利用できるようにするため。

- 法改正があり、作業所の体系ではいられなくなった為、地活に移行した。と同時に、同法人内に就労継続支援B型も設置した。

- 法の改制にともない。

- 補助金減額傾向であったため、運営費確保のため新事業移行せざるをえなかった活動内容についてはメンバーが安心して継続利用できるようなるべく変化をつけなかった。

- 歩いて 5 分の所に物件を取得。ここを「ひまわり」と名付けて就労支援の場として位置づけた。ほぼ同時期に千葉県障害者就労事業振興センターより薬の添付書の封入作業を紹介された。B型への移行は、もう少し収入の保障をしてあげないと 1 割負担を考えると利用者さんに申し訳ないと思う。(月 500~1 万5 千円マデ)

- 働く場面を、同法人内の部門にくっつけ、当事業所は憩いの場とした。

- 通所者の工賃アップすることを計画、結果地域住民の方にも精神障害者理解の促進、交流を目標にした。

- 地域活動支援センターは、市が有無を言わさずと言った感じで進められてしまった。

- 地域の役員に紹介されて地区の清掃を請け負っている。

- 地域の方々に障害者を理解していただくために、映写会『ふるさとを下さい』の実施し、多人数の参加があった。

- 送迎業務、利用人員を確保する必要性から(市側から活動日数、平均通所人数が義務づけられた)。

- 相談、訪問、夕食サービス(一人暮らしの人等)、家族懇談会。人が増えたので、これまでやりたいと思っていたサービスを始めた。

- 川崎市の方針により開始。就労移行支援は川崎市で初めてのケースだった。

- 先に移行した地域生活支援センターが財政的にも不安定で連携町村からも個別給付事業への移行を希望されていた。その中で昨年 7 月に個別給付事業にかかる利用者負担額が減免された事で就労継続B型に移行できた。

- 障害者自立支援法に基づき法人化した。

- 障害者自立支援基盤整備事業により厨房改修工事を実施し、菓子製造業をとり、パン製造を実施できるようになりました。

- 小規模作業所から既存の社会福祉法人に入り、地域活動支援センターに移行。(いずれはB型に移行という説明を利用者の方には話していました。)1年半後、B型事業所へ移行。

- 就労支援の必要性を感じ、また利用者の意識も高くなってきたため、講演会やセミナーなどに参加するようになった。

- 就労サポートの強化…利用者さんからの要望、関係機関の研修(事業所内外)、施設外就労・ジョブガイダンスなど

- 自立支援法の中で旧事業所の存続が不可能になると思い、また高齢化した家族会の負担を減らす目的もあり、市内二つの作業所を一つの法人で運営するように法人を設立したのみ。それによって地域活動センターに移行した。

- 自立支援法の施行により設立した。

- 自立支援法が施行され、補助金等の制度も変化していくということで市から補助金をもらうには法人化していることが条件と言われ、まずNPO法人化した。その年の 10 月から新事業体系のいずれかを選択するよう(補助金が必要ならば)指導され、その時点で行っている内容や実利用人数を考慮すると地域活動支援センターⅢ型を選ぶしかなかった。

- 事業所独自の収入で利用者の給料(工賃)を支給するため、月々定期的な収入を得られる作業を導入した。・清掃作業 ・内職作業 ・漬物の製造販売事業。

- 作業所制度が廃止されることから移行した。

- 作業所から無理のない体系に移行するため地域活動センターⅢ型に移行した。従来の取組と比較して大きな変化はない。

- 作業を新たなものを取り入れた。

- 今まで取り組んでいた外注作業について利用者の意識を働く場として変えていった。

- 行政からの要望と市内の他の法人との話し合いのもと。

- 行政(市役所や合同支庁)に何回も足を運び、全員が就労というのは無理なので、就労継続Bと地域活動センターの併設型ということで認めてもらいましたが、本来はそういう形ではないのですが…とも言われています。行政は就労B1本で運営していってほしいようです。

- 工賃水準向上のため、多様な作業能力をつけるため。

- 工賃アップのため授産活動を強化した。

- 居場所としての場を継続するためには地活Ⅱ型が一番近いと思い、移行した。

- 看護大学での食堂運営。将来の保健師、看護師を担う学生たちに学生時代から障害のある人々と交流を深め、医療、保健、福祉の現状を改善したいため、職場訓練先として。

- 移行以前より企業内での職場実習をしており利用者の一般就労の実現に向けた取り組みを展開していたから。

- 委託事業として創作活動を実施するようになった。工賃アップのため摸作中。

- マンション清掃―B型移行のため業者と交渉、食堂経営―法人になったという信用で交渉を委託して頂いた、金具封入作業―地元に新しくできた企業の下請けを市を通して紹介された。

- ピアスタッフの雇用、当事者活動の支援を考えて。

- パンの店舗を基盤整備事業で改装工事を行い開店。これまで外部(イベントなど)での販売だけだったのが店舗での販売を行うことができるようになった。さらに日本財団でオーブン、冷蔵庫などの備品を購入することができ、生産数を伸ばしています。

- バイオディーゼル精製販売活動。環境浄化のため廃食用油を回収すること。環境にやさしい代替燃料バイオディーゼルを精製販売することで地球温暖化防止に役立つため。

- キムチの製造・販売、通所者の父親より指導を受け、1 ヶ月に 300 ケ前後のパック詰め(1 パック 350g)を作る。行政機関や病院福祉施設等に販売

- NPO法人を取得し、利用者(登録者)のみならず、地域住民に対しての啓発や交流をより強化する必要を感じた。

- 2007 年 2 月ごろ区からの移行の打診があり、定員の関係で合併し移行することに。

- 作業収入(工賃の安定)を考え菓子製造業に着手、施設外就労の実施(4 企業):期間限定。

地域活動支援センター52か所(回答なし5か所)有効回答23か所:移行に伴い7か所が就労に重点を置いた事業を開始している。7か所は啓発や交流、居場所とした事業を展開している。給付事業と役割分化したところは2か所。移行前と変化なしは4か所。自立支援法成立に伴い移行は5か所。就労継続支援B型37か所(回答なし3か所)有効回答20か所新規の事業または従前の事業の強化を開始したのは12か所。従前の活動を継続しているのが8か所。基盤整備事業の活用や企業や事業所の協力・連携により新たな仕事を開拓したのがわかる。

地域活動支援センターの中で就労や工賃に視点を当てて事業展開を開始したのは、障害者自立支援法が日中活動において就労に重点を置いていることと関連してのではないかという疑問が生ずる。また、移行に際して地元自治体の意向が少なからずうかがえる。地域活動支援センターは精神障害者の日中活動の保障が活動の基本はと言える。一方、就労継続支援Bを中心とする給付事業の就労系では基盤整備事業の活用や企業や事業所の協力・連携により新たな仕事を開拓したのがわかる。多機能型や事業を複数展開している法人では活動の内容に変化が少ないが、これは複数の事業所で役割分担、機能分化の調整ができることによるものと思われる。全体的に地域活動支援センターも就労継続支援Bも就労に焦点を当てた活動展開をする傾向が見受けられる。就労継続支援Bではその事業所で継続的に働くことを利用目的にする当事者も多いと思われ、工賃倍増計画などの是非は事業所の(利用者の)意思を多いに尊重すべきものではないだろうか。また、特に給付事業の利用者にとって、レクリエーション活動や相談をする時間が少なくなっている傾向があるが、精神障害者の地域生活においては生活のゆとりや楽しみ、身近な職員に相談することなどで安定している側面を見逃さずに活動内容を充実する必要がある。

(6)新制度に移行してできなくなった活動(問18)

障害者自立支援法以前に行っていたが新制度に移行してできなくなった活動があれば、その理由も含めお答えください。

図表 3-63 移行してできなくなった活動

| 移行してできなくなった活動 | 件数 |

| ア:余暇活動等 | 11 |

| イ:各種作業 | 5 |

| ウ:居場所づくり | 4 |

| エ:相談支援 | 2 |

| オ:その他 | 5 |

ア:余暇活動等(11件)

- スポーツへの参加、諸行事等ができなくなった(就労に重点を置くため)が、併設の地域活動センタートライアングルで実施している。役割分担している

- レクリエーション、所外活動への金銭的支援ができなくなり、(収入減)その分回数が減った

- レクレーション、体力づくり、バスハイク

- 作業以外の行事活動(余暇活動)が全て利用者の自己負担となった為、できなくなってきた

- できなくもないが、スポーツなどの活動を減らし、請負作業などの時間を増やした。→少しでも就労に近づく様に

- 職員体制をととのえる為、他の課目の金額をへらさねばならなくなった。特に教養娯楽費

- 日々の利用料にて就労支援しているという事から工賃が発生しない。レクリエーション等の行事ができにくくなってきた

- 無認可であった小規模作業所の時は通所者の楽しみの 1 つとしてバス旅行ができていたが、新制度になり、市側の補助金使途が運営費のみで利用者が支出にできない規制がついた

- 餅つき大会など地元町内会との交流を目的とするレクリエーション。そのための補助金が廃止された

- 余暇活動的は支援が手薄に

- 旅行等レクの一部経費負担、理由:法人内の他事業所にそろえるため(就労継続支援B型の運営がきびしい)

イ:各種作業(5件)

- 作業所時代は、自主製品を作り、工賃を出していたが、現在B型との関係もあり、工賃を出す作業を地活ではやらない事に決めた為、自主製品作りができなくなった

- 水産加工業

- 通所者を増やす為の送迎、工賃増加の為の所得増事業に時間をとられ、創作活動(陶芸、音楽、絵画)に手が回らなくなった

- 木箱組立下請作業を中止、工賃が低い為

- 軽作業が縮小された。自治体よりの要請もあり、小規模通所授産施設時代よりも、作業が主な活動ではないという位置づけから、縮小

ウ:居場所づくり(4件)

- まだ作業所にも参加できないまずは通うことで精一杯の方への働きかけ

- やはり居場所だけという比較的具合の良くない利用者に対する本当の意味での支援が難しくなってきている。利用者には就労を意識させる支援が本当にいいのか迷いながらやっている人もいて申し訳ない気持である

- 居場所機能(B型事業所として活動していくには仕事へ重点をおかなくてはならないため)、通えなくなったメンバーへのフォロー(職員の事務量増加のためそこにまで力を入れられなくなった)

- 施設を憩いの場として、利用していただき工賃を支給しない利用形態を設けていたが、作業収入の得られる活動に中心が移り、地域の中の居場所としての利用が、薄れてきている

エ:相談支援(2件)

- 事務量が増えたにもかかわらず、運営費のアップがむずかしい。メンバーにゆとりをもって接する精神的余裕がなく、相談ごとがしにくくなっていないか心配です

- 相談支援が手薄になったりした。(理由)作業の拡充で多忙になり時間が取りづらくなってしまった

オ:その他(5件)

- 工賃倍増の為に多少活動を減らしたものもある

- 地域の合同スポーツ大会参加できなくなったが、これは移行のためというより、食堂事業の故で、庁舎食堂の性格上休みが取りにくくなったためです

- 通信販売→忙しすぎるので

- 廃止はしていないが、独自に行っていた企業での就労練習が移行したことで、しばりができ実施が困難になった(企業と相談し、やり方を考え直した)

- 利用者、職員の全員研修参…事務所を利用する利用者さんがいるため、閉めることが難しい

地域活動支援センター52か所中、有効回答18か所:憩いの場、スポーツ・レク・創作活動などができなくなったのが7か所、作業関係ができなくなったのは3か所。移行前と変わりなしが8か所であった。

就労継続支援B型37か所、有効回答17か所:できなくなった活動があるのは12か所。内訳は憩いの場2か所、スポーツやレクリエーション活動が7か所、作業関係が3か所である。内容ではゆとりや相談、居場所、研修などがある。

回答のあった35か所中、18か所で憩いの場機能やスポーツ・レクリエーション活動ができなくなったと回答している。これは有効回答か所35か所中18か所にのぼっている。地域に居場所型の機能や余暇活動を活動内容として持つ地域活動支援センターがあれば役割分担と言えるが、利用できる場所が少なくなってこまるのは利用者と言える。移行の時期やその事業所の種別、社会資源としての新しい事業所の設置・配置などが地域の実情に合わせて進んでいるかが問題となる。障害福祉計画の策定、地域自立支援協議会活動との関連が大きくなると思われる。

(7)移行後の業務への対応(問19)

移行後の業務への対応についてお聞きします。

(1) 移行したことにより、業務量はどうなりましたか。(当てはまるものに○)

図表 3-64 事業所の種類×移行したことによる業務量(単数回答)

| 合計 | 増えた | 変わらない | 減った | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 100 100.0 |

82 82.0 |

16 16.0 |

0 0.0 |

2 2.0 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

38 73.1 |

13 25.0 |

0 0.0 |

1 1.9 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

34 91.9 |

2 5.4 |

0 0.0 |

1 2.7 |

| その他 | 2 100.0 |

2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

8 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

移行事業所100か所の中で、移行に伴って業務量が増大したと回答したところが圧倒的に多く82か所(82.0%)に達している。

事業所別では、就労継続支援B型37か所の中で、業務量の増加が34か所(91.9%)で、地域活動支援センター52か所の中で、38か所(73.1%)となっている。

(2) (1)で〔1.増えた〕に○をつけられた事業所にお聞きします。どのような対応をしていますか。(当てはまるものすべてに○)

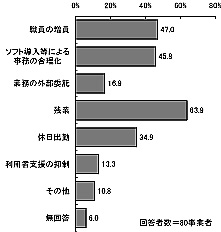

図表 3-65 業務量増加への対応(複数回答)

図表 3-66 業務量増加への対応のその他に関する記載一覧

- 利用者を午後3時で帰すことで事務処理等をこなしている

- 法人移行により毎月の事務量が増えた

- 内部システムの効率

- 土日曜日の研修が多くなった

- 職員が増員できるかどうかの見通しもたたない中でやっています

- 授産事業の仕事量

- 個別対応の時間が増えた

- 個々のスタッフが必要性を感じ効率化を計ってくれていますが、スタッフへの負担は増えたと思います

- ボランティアの皆さんにご協力をお願いしています

- センター業務だけでなく、NPO法人業務が増えた

業務量増大にともなう対策は、職員の増員が47.0%、ソフトの導入や業務の外部委託が合計で45.8%、残業が63.9%、休日出勤が34.9%となっており、職員の労働時間が増えていることを示している。また、支援抑制が約13.3%ある。

業務量で言えば、移行=業務量の増大が伴う結果になっている。この対応策として職員の増員や合理化(ソフト導入・外部委託)などが実施されているが、残業と休日出勤により対応していると回答している事業所も多くあり、職員の労働強化につながっていることをうかがわせる。気になるのは支援抑制をしていると回答したところが11か所、13.3%あるところである。その他の記入欄に活動時間の短縮1か所、授産事業の仕事量1か所の記載があったが、その他は不明である。障害者自立支援法は障害者の自立を支援することを目的としているが、支援法に基づく事業に移行することが、結果的に当事者への支援抑制につながっていることは本来の目的を達成しえていないと言える。理由は読み取れないが、原因の把握と解決に向けての取り組みが求められる。ただ、財政的に対策をとりえないのだとした事業所だけの課題とは言いがたく、地域全体で取り組む課題と言えよう。

移行後の利用者の状況についてお聞きします。(1) 移行に伴い、1 日当たりの平均利用者数は変化しましたか。(当てはまるものに○)

図表 3-67 事業所の種類×平均利用者数の変化(単数回答)

| 合計 | 増えた | 変わらない | 減った | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 100 100.0 |

41 41.0 |

50 50.0 |

6 6.0 |

3 3.0 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

20 38.5 |

29 55.8 |

2 3.8 |

1 1.9 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

13 35.1 |

19 51.4 |

4 10.8 |

1 2.7 |

| その他 | 2 100.0 |

2 100.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

6 75.0 |

1 12.5 |

0 0.0 |

1 12.5 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

移行事業所100か所の中で、平均利用者数は41か所(41.0%)が増えた、50.0%が変わらないと回答しており、全体で91.0%は現状維持もしくは利用者の増加となっている。なお、利用者が減った事業所は、就労継続支援B型37か所中、4か所(10.8%)あった。

(2) 移行に伴い、利用者の利用中止や利用の抑制がありましたか。

図表 3-68 事業所の種類×利用中止や利用の抑制(単数回答)

| 合計 | あった | なかった | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|

| 全体 | 100 100.0 |

24 24.0 |

73 73.0 |

3 3.0 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

5 9.6 |

46 88.5 |

1 1.9 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

15 40.5 |

21 56.8 |

1 2.7 |

| その他 | 2 100.0 |

0 0.0 |

2 100.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

4 50.0 |

3 37.5 |

1 12.5 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

移行事業所100か所の中で、利用者の利用中止や利用の抑制があったのは、24か所(24.0%)に達している。内訳で見ると、地域活動支援センター52か所の中5か所(9.6%)、就労継続支援B型37か所の中15か所(40.5%)であり、圧倒的に給付事業所=利用料が発生したことによるものと思われる。

(3) (2)で〔1.あった〕と回答した事業所にお聞きします。利用中止や抑制の理由を教えてください。

図表 3-69 利用中止の理由

| 利用中止の理由 | 件数 |

|---|---|

| ア:利用料等の関係 | 12 |

| イ:他へ移る | 3 |

| ウ:資産調査の関係 | 2 |

| エ:その他 | 4 |

ア:利用料等の関係(12件)

- 利用料金が負担できないため(軽減策で解消された人もいる、夫婦の収入になる人も含む)

- 利用料が上限はあるものの来所日数によって変わる。そのため、利用料を気にして来所を中止する方もいた。また、作業や就労が中心でなくなったため、就労支援事業へ移行する方もいた

- 利用料がたかすぎる、利用料がかかる

- 利用料がかかるので

- 利用料(応益負担)に反対

- 利用者負担額を払うのが嫌なため

- 利用者負担についての理解が得られなかった

- 応益負担が多くなった

- 自己負担を差し引くと、手元に残る工賃がわずかになってしまう

- 本人は居場所として利用を楽しみにしていたが、これまでの作業を仕事の訓練として続けたくない、当初の利用料の額についても問題があった。家族(夫)などが認めていない

- 本人の希望により ・利用料負担 ・登録のみだったので切りよく退所

- 自分達が、利用料負担等で、じゃま者的な扱いを受ける制度ができたと言うだけで、自宅にこもってしまった

イ:他へ移る(3件)

- 自宅近くの事業所に変更された。 就職された

- 移行していない小規模作業所に通所となった

- 働く場から憩いの場へ移行したので働くことのみを希望する人は、同法人就労継続へ移った

ウ:資産調査の関係(2件)

- 認定時の資産の調査を断り利用を中止、Bの手帳を取得しないため行政が利用を認めなかった

- 自立支援給付手続きにおいての資産調査がいやで

エ:その他(4件)

- 移行について反対だった

- 「契約」の手続きにあたり、今まで登録継続だった方が、新たな契約を行っていない

- 障害の重い方が作業中心となったことで、ついてこれない。居場所として利用する雰囲気が、失われつつある

- 地域活動支援センターの利用の方が、どうしても通いづらくなってしまい、やめたいという声も実際きかれています。他に居場所があれば良いのですが、把握はしておりません

図表 3-70 利用抑制の理由

- 利用料金が負担できないため(軽減策で解消された人もいる)

- 利用料の発生による金銭的負担が、直接の理由ではないが、遠因となって

- 利用料の発生で、来所日数により変わるため。利用料を気にして来所日数をコントロールしていた

- 利用料の支払いが問題

- 利用者負担額の上限額が多い人が、月利用者負担額を抑えるために通所日数を減らした

- 当初、移行前の利用料を越えないようにしていたメンバーがいた

- 自己負担を差し引くと、手元に残る工賃がわずかになってしまう

- 個人負担金のため当初は利用を減らしている人が多かったが軽減されてからは増えてきた

- 金銭面により。外で仕事しているメンバーは居場所機能を求めているため、それが保障できない

- 応益負担導入により毎日通所していた人の中で数名が週 3 日通所等になった

- 利用料

利用の中止、抑制は利用料を理由とするものが最も高いが、就労継続支援B型、給付事業に多くみられる。これは1割の応益負担に対処するものと言えるが、軽減措置により利用日数を増やしたとの記載も見られる。利用者にとって障害年金と工賃の収入では、利用料金額はよりいっそう重く実感されると思われる。件数は少ないが地域活動支援センターの利用中止・抑制理由に利用料があげられている。地域活動支援センターは地域生活支援事業の必須事業であるが市町村の裁量に任せられていることにより、利用料の徴収が行われていることところがあるのがわかる。地域活動支援センターの地域格差は補助金だけではなく利用料にも及んでおり、利用者の負担は重いと言える。

(4) 利用者負担金の滞納はありますか。

図表3-71 事業所の種類×利用者負担金の滞納(単数回答)

| 合計 | ある | ない | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|

| 全体 | 100 100.0 |

10 10.0 |

70 70.0 |

20 20.0 |

| 地域活動支援センター | 52 100.0 |

1 1.9 |

34 65.4 |

17 32.7 |

| 就労継続支援B型 | 37 100.0 |

7 18.9 |

27 73.0 |

3 8.1 |

| その他 | 2 100.0 |

1 50.0 |

1 50.0 |

0 0.0 |

| 分類不能 | 8 100.0 |

1 12.5 |

7 87.5 |

0 0.0 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

移行事業所100か所の中で、利用料の滞納は10か所(10.0%)である。就労継続支援B型37か所中、7か所(18.9%)で、給付事業であるので利用者負担は当然発生するので、滞納が見られるのは当然であると言えるが、件数は少ないが地域活動支援センターは自治体の裁量に任されており、そこで滞納があるのは地域活動支援センターで利用料が発生していることを裏付けている。

3.新事業への移行について(移行していない事業所のみ)

(1)貴事業所の活動内容(問21)

貴事業所の活動内容を教えてください。

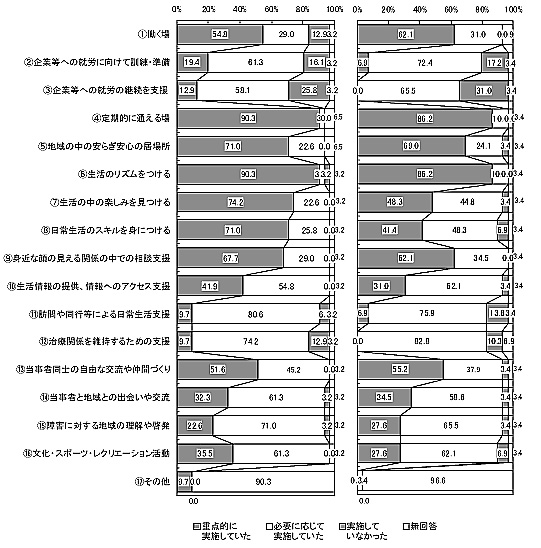

図表 3-72 活動内容(単数回答)

図表 3-73 活動内容の⑰その他に関する記載一覧

- 自己啓発の場、プログラム

- 当事者による職場開拓、地域啓発

- SST

- 上記達成の為あらゆる行事、イベントへ参加

- 社会参加の場

移行していない事業所62か所の中で、小規模作業所は31か所あり、重点的に実施していたのは「通える場」・「生活リズム」28か所(90.3%)、「生活の楽しみ」74.2%(23か所)の順である。そして、「安らぎの場」・「生活スキル」71.0%、「身近な相談支援」67.7%と続いている。実施していない活動は「就労継続の支援」25.8%(8か所)、「治療関係の維持」12.9%(4か所)と続いている。

移行していない事業の小規模通所授産施設29か所の中で、重点的に実施していたのは「通える場」・「生活リズム」86.2%(25か所)、「安らぎの場」69.0%(20か所)の順である。そして、「働く場」62.1%、「身近な相談支援」62.1%、「交流・仲間づくり」55.2%と続いている。実施していない活動は「就労継続の支援」31%(9か所)、「就労訓練・準備」17.2%(5か所)、「訪問・同行支援」13.8%と続いている。

移行していない小規模作業所、小規模通所授産の活動内容は「通える場」であり生活の「リズム」「楽しみ」「スキル」を中心としており大きな差は見られない。これは小規模作業所から小規模通所授産への移行に際して、意識的に活動内容を変化させずに移行した結果と思われる。

(2)新事業への移行計画(問22)

現在、新事業への移行を計画していますか。

図表 3-74 事業所の種類×移行計画(単数回答)

| 合計 | 計画している | 計画していない | 廃止を予定している | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 62 100.0 |

48 77.4 |

11 17.7 |

1 1.6 |

2 3.2 |

| 小規模作業所 | 31 100.0 |

24 77.4 |

7 22.6 |

0 0.0 |

0 0.0 |

| 小規模通所授産施設 | 29 100.0 |

23 79.3 |

4 13.8 |

1 3.4 |

1 3.4 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

移行していない事業所62か所の中で、移行計画している事業所が、48件(77.4%)で、小規模作業所は24か所、小規模授産施設23か所、廃止する予定が1か所は小規模授産施設だった。

(3)新事業への移行計画種類(問23)

問 22 で〔1.計画している〕と回答した事業所が回答してください。

(1) 計画している移行先はどの事業ですか。(当てはまるものに○をつけてください)

図表 3-75 事業所の種類×計画している移行先事業(複数回答)

| 合計 | 地域活動支援センターⅠ型 | 地域活動支援センターⅡ型 | 地域活動支援センターⅢ型 | 地域活動支援センター | 就労移行支援事業所 | 就労継続支援A型事業所 | 就労継続支援B型事業所 | 自立訓練事業所(生活訓練) | 自立訓練事業所(機能訓練) | 生活介護事業所 | 多機能型事業所 | 相談支援事業所 | その他 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 48 100.0 |

1 2.1 |

1 2.1 |

10 20.8 |

4 8.3 |

5 10.4 |

0 0.0 |

32 66.7 |

4 8.3 |

1 2.1 |

2 4.2 |

5 10.4 |

2 4.2 |

1 2.1 |

2 4.2 |

| 小規模作業所 | 24 100.0 |

0 0.0 |

1 4.2 |

7 29.2 |

3 12.5 |

2 8.3 |

0 0.0 |

15 62.5 |

2 8.3 |

0 0.0 |

1 4.2 |

2 8.3 |

0 0.0 |

0 0.0 |

0 0.0 |

| 小規模通所授産施設 | 23 100.0 |

1 4.3 |

0 0.0 |

2 8.7 |

1 4.3 |

3 13.0 |

0 0.0 |

17 73.9 |

2 8.7 |

1 4.3 |

1 4.3 |

3 13.0 |

2 8.7 |

1 4.3 |

2 8.7 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

移行を計画している事業所48か所の中で、計画している事業所先は、就労継続B型事業所を32か所が予定しており(現在事業所は、小規模作業所は15か所、小規模授産施設17か所)、地域活動支援センターを16か所が予定している(現在事業所は、小規模作業所は11か所、小規模授産施設5か所)。他、多機能型事業所が5か所、就労移行支援事業所が5か所、自立訓練事業所(生活訓練)が4か所、生活介護事業所が2か所である。

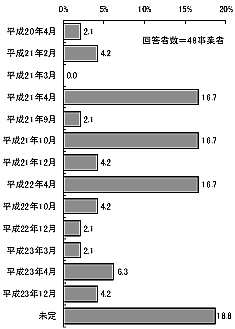

(2) 移行予定の時期はいつですか。(当てはまるものに○をつけてください)

図表 3-76 移行時期(単数回答)

移行を計画している事業所48か所の中で、平成21年度中に移行を計画している事業所が19か所(39.7%)、平成22年度中に移行を計画している事業所が12か所(25.1%)で、移行時期が未定の事業所9か所(18.8%)もある。

(3) 移行を計画している理由の上位3項目に、○をつけてください。

図表 3-76 移行時期(単数回答)

移行を計画している事業所48か所の中で、作業所制度が廃止されるためが33か所(68.8%)、地域に必要とされる社会資源としての役割が23か所(47.9%)、施設の機能や役割を強化するためが21か所(43.8%)、地元自治体の要請が19か所(39.6%)となっている。現在移行している事業所の理由と同じ割合になっていることがわかる

なお、現在移行している事業所で多かった(収入が増える)は、5か所(10.4%)と少なく、補助金の少ない事業所が先行して移行しているように思われる。(補助金の比較はしていない)

図表3-78 移行を計画している理由のその他に関する記載一覧

- 法律により

- 法人の意向

- 同じ系で法人運営(B、GCH)しているので、同法人でまとめた方が良いと判断、移行について国からの110 万を3 年もらったので当然の様に要請した

- 同じビルにある地域活動支援センターの市外利用者を給付事業に移ってもらうため

- 積極的には移行したくありません

- 小規模なので移行しなければならない為

- 施設整備費補助、受給の条件

- 運営委員会、法人、理事会、評議会で決定

(4)移行を計画していない理由(問24)

問22で〔2.計画していない〕と回答した事業所が回答してください。計画していない理由に、○をつけてください。(複数回答可)

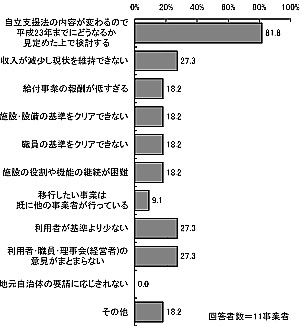

図表 3-79 計画していない理由(複数回答)

移行を計画していない事業所11か所の中で、移行を計画していない理由で、一番多かったのは、平成23年まで自立支援法の動向を見定めているが、9か所(81.8%)となった。その他の理由では、制度上の課題である、収入が減少する3か所(27.3%)、定員が満たせない3か所(27.3%)、報酬単価が低い2か所(18.2%)となっている。組織内がまとまらない所も3か所(27.3%)あった。

図表 3-80 移行を計画している理由のその他に関する記載一覧

- 地域活動支援センターⅡ型を検討していたが、求められる必要な活動支援がみえにくいため再検討中

- 生活支援センターⅠ~Ⅲ型の運営要綱の内容を見た場合、行き場を失う障害者が発生する恐れがある。提示された要綱等には精神障害者特性が無視されていて、現行の小規模作業所のほうが好ましい。三障害同一のサービスを提供すると法律に明文化されているにもかかわらず、しかも、障害者手帳に写真貼り付けしたにもかかわらずJR1/2 減免等の共通サービスが受けられていない。現状を見た場合自立支援法そのものに問題があると考えるから

- 給付事業の中に現在の当事者のあり方を尊重できる事業がない

(5)廃止予定の理由(問25)

問 22 で〔3.廃止を予定している〕と回答した事業所は、その理由をお書きください。

図表 3-81 廃止予定の理由に関する記載一覧

・利用者数を確保できない・自立支援の通達がされてない、経営が成り立たない(補助金減額により職員等に給与が支給できない)

廃止予定事業所が1か所あった。

4.個別支援と関係機関との連携(すべての事業所)

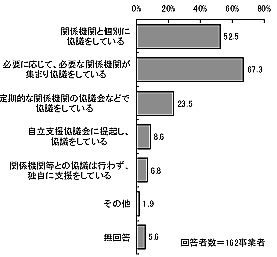

(1)関係機関との連携(問26)

個別支援をしていく中で、関係機関との連携について教えてください。(当てはまるものに○)

図表 3-82 関係機関との連携(複数回答)

図表 3-83 関係機関との連携のその他に関する記載一覧

- 必要に応じて必要な機関と独自に協議している

- 自立支援協議会分科会(精神)に参加、提起

- 自立支援協議会は、どこで、誰が、何の話をしているのか全く解らない、メンバーも不明、当方には全く音さたがない

- 事例により大変異なるが新規利用または入退院があった時など以外は、家族と病院PSW等の連携のみである

- 今後必要に応じ関係機関に協議していきます

- 現在のところ連携が必要なケースが発生していない

関係機関との連携は、回答数162か所中、必要に応じてが109か所(67.3%)、関係機関と個別に協議しているが85か所(52.5%)、定期的な関係機関の協議会38か所(23.5%)、自立支援協議会が14か所(8.6%)となっている。関係機関と協議をしなく独自に行っている事業所が11か所(6.8%)あった。

5.自由意見

最後に、新体系への移行について評価すべき点や問題点、改善すべき点など、お気づきのことがあれば自由に記入してください。

図表 3-84 自由意見のまとめ(主なもの)

| 評価できる点 | 件数 | 評価ができない点 | 件数 | |

| 収入安定、収入増 | 4 | 利用者負担がある | 15 | |

| サービスの質等の向上 | 4 | 利用者が動揺、利用しにくいシステム | 11 | |

| 就労移行の実現 | 4 | 収入減(経営不安定、職員を増やせないなど) | 7 | |

| 評価できる点はない | 3 | 地域間格差が生じている | 7 | |

| 関係機関連携の推進 | 1 | 日額給付があわない | 7 | |

| 利用者の拡大 | 1 | フォローできない人がいる、カウントされない仕事や支援がある | 6 | |

| 収入安定、収入増 | 4 | 単位(報酬)が低い | 5 | |

| 事務量が増大 | 2 | |||

| 利用期間設定がプレッシャー | 2 | |||

| 区分認定が不適切 | 1 | |||

| 利用者の奪い合い | 1 |

以下は、自由意見の一覧である(基本的に原文のまま掲載)。

- 利用者の選択肢が増えるのはよいが、既存の施設の良さも尊重してもらいたかった。移行ではなく既存の施設は残しつつ、新たな機能のものを新設できるような方策が望ましい。お財布事情で法律を決めるより、ニーズに基づいた法律づくりをしてほしい。現在も就労を目指す人へのサポートはできる限り行っているが、施設では行政の理解のもと、小規模授産でありながら、作業をしつつ生活リズム作り、対人関係の練習などを中心としてきた。行政より移行を迫られているが、区分認定を受けるのが嫌な人(手帳を持っていない人も)や利用料負担があるため利用を控える人、65歳以上の人など、新制度ではフォローできない人がいる。「この施設だから通える」ということがあるので、別の(生活などの)施設に移っていただくわけにはいかない。施設の努力で通所を続けていただく方法を考えなくてはいけない。

- 評価すべき点は特にありません。問題点と致しましては、利用料と報酬単価の点で、利用料はゼロにし、単価はもう少し上げるべきだと思います。移行することによって、利用者も支援者も今まで以上にやりがいのある仕事と通いがいのある施設となりうるのか、先のイメージが前向きにできない制度であると考えています。利用者にとっては、移行後の施設から交通費が保証されないのは、経済的負担が大きくなるのではないかと考えております。

- 評価すべき点は思い当たらない。問題点としては、①応益負担と日割り計算による事業費収入の減少。それに伴う事務作業の負担。②地方自治体(市町村)によって補助に格差がある。例えば地域活動支援センターに移行する希望があっても市の財政状況、理解不足によって実現が難しくなる。

- 日額給付というのは精神障害の特性上無理。

- 特にありません。

- 当事業所が移行した地域活動支援センターが、同じく日中活動支援の場でありながら「地域支援事業」であることは、大きく地域格差を生じ、また国の責任(義務的経費)において扱われない不平等感があります。当地の地活は「個別給付」の形は同様ですが、単位が低い、利用料の上限設定がない等、経営面、利用面共にやりにくいシステムです。「自由な裁量」とも言えるかもしれませんが、就労系、介護系だけではないことを、法の中で確認できないものかと思っています。

- 添付(20.1.22 付け)の内容の立場から問題提起をしています。21年度中にNPO法人格の取得を行いますが、作業所移行に関しては今後も県と豊橋市の対応を見ていきたいと考えています。

- 定率負担やめて!!単価あげて!!区分認定のシステム改正!!などなど,ストレスなくスムーズに移行できるようなしくみを作り、予算をつけて実施して下さい。

- 通所者の体調不良で地活Ⅲ型1日平均10人以上を確保するのは、たいへんむずかしいことです。利用者登録が34名ですが、それでもやっと平均10人です。精神の場合は、特にその点だけがいつも心配してます。利用者工賃も職員にとっては、負担がおおきくのしかかってきます。勤続年数が20年以上の職員や、新しく入った職員の給料を上げることさえもできませんし、ボーナスは夢のまた夢の話しです。せめて、事業費(工賃にまわす分)が上がったら、その分、職員の給料(補助金)も上がるようにしてほしいと思っております。利用者の生活の質が向上していく、手伝いができることが、唯一、今の仕事のささえになっています。せめて、それが金額になると、もっといいなーとおもっております。

- 地活なので、市町村の判断に従わなければならず。

- 地活Ⅲ型で補助金事業である。継続支援B型、また、精神科病院デイケアとの利用者の奪い合いの感を呈してきた。

- 地域活動支援センターは、結局、枠外の扱いである。緊急の支援(特例給付金)もすべて該当しない。山間部の小さな施設では人数の確保も難しい。加えて送迎もできない過疎地域に生まれた者は同等のサービスは望めない。

- 生活訓練事業及び就労移行事業について2~3年と期間が決まっていることが精神障害者の特性に合わないと考えます。個別の柔軟な対応が必要と思います。

- 人員に対して事務作業が増えて自立支援のための支援に支障が出る。職員の増員ができるように単価を上げるか必要な事務量の削減の両方改善を求められる。

- 新体系へ移行しても補助金のアップはわずかばかりで、事務量や求められるものばかりが増えているのみである。また、補助金なので上限があり、増加する人件費等に対応できない。施設の運営費は、補助金ではなく、より柔軟に対応できるものにすべきである。

- 新体系への移行で、職員全体いろんな支援体制のもと雑務におわれる毎日ですが、経営者サイドの人件費の問題などで、サービスの質の向上が結果として出てない状況です。専門職の採用など今後諸問題をかかえていますが、地域へのアンテナは速い速度で広がってる気がします。

- 小規模作業所からの移行は、どこも大変と思っていますが、人数が少ないところなので、運営費がおいついていかない辛さがあります。山形市独自で、就労Bと地域活動支援センターの併設型を特別認めていただいているのですが、それでもお金がうまく回っていないので、仕事量だけ増えて大変です。精神障がいの方は、実利用人数というと他の障害より不利?無理してのるか(移行)、縮小するかという苦しい選択で行っています。

- 小規模からの移行であったので、収入が増え、人を増員することができた。結果サービスを増やせた。給付費が安い。特にケアホームの給付費が安すぎる。

- 小さな作業所では、体系や法律のことは複雑で理解しがたく、只障害を持った人達が実社会に一日も早く自立できるよう、現実の生活の中で実践しているので念頭にはない。しかし、自立支援法の中では、障害者自身を守ることは当然ながらそれを支える立場のものが安心して働くことができて初めて障害者が自立していくことに道が開かれていくのではと考えます。

- 就労支援に関しては、障害者職業センター、ハローワーク障害者窓口、病院、障害者生活就業支援センター等、関係機関との連携がとれるようになったことを評価する。ただ、個人の相談支援については、通院する病院の姿勢により大きく偏りがあり、とりわけ未だ自立支援協議会が機能していない当金沢市にあっては、個々人の相談を公平に汲みとる協議会の稼動が急務である。また、当施設は利用者が2市にわたっていて、1市は利用料の1割負担を義務づけている。当施設は公平を期すため、一律1500円の月利用料のみ徴収している。このように、障害者自立支援法は、地域に権限を移行したことで逆に地域格差を広げていることが最大の問題点と思う。

- 就労継続支援(B型)事業の個別支援計画書や提供サービスの記録、重要事項の説明、掲示板の設置と掲示物の指定など、利用者にとっては当然良い事だらけですが、我々支援者にとっても、具体的に考え、利用者と徹底して話し合いその上での支援とその後の評価をやっていく中で業務量は増えたが運営経費(財政的にも)も安定的なので、今は利用者と我々双方にとっていい関係になってきている面が多い。

- 自立支援法は一日もはやく廃案にして下さい。理由:応益負担は憲法に反するから。市場原理を福祉に導入して、地域格差がきわめて大きくなったから。行政責任があいまいになり、サービスをうけられる人と、そうでない人が、少しずつわかれる。お金によって、サービスを買うようになり、すべての人にとどく、サービスを受ける権利があいまいになってきている。日払いでは事業所がなりたたない。一部の事業所のみ生きのこりサービスの地域格差が広がっている。

- 自治体においても、まだ理解してないようで質問等しても回答が来ない。現在、情報が少なく、見通しがまったく立たない状態です。現状で移行すると補助金が半分くらいになり、職員一人が限度、利用者の支援がまったくできず、事務処理等で困難を極める。とても運営できる状態ではありません。

- 事業所の内容を考えると、移行前の小規模作業所に近い地域活動支援センターに移行する方が利用者にとっては良かったと思われる。それができなかったのは、自治体からの補助が標準額といわれる600万は不可能といわれたため。であるなら、国庫補助金を支給してほしかった。60代、70代の利用者も含めて「就労、就労」と背をたたかれる思いは実状をわかっていない。支援費を出せるのだから、地域活動支援センターへの補助もできるのではないでしょうか?

- 事業収入が不安定なため人材確保が難しい。信頼される事業所としてサービスの提供を実施していく為の必要な施設整備や人事確保について手立てが無い。

- 事業移行について検討を重ねているが利用者のニーズと事業所の運営について大きな差ができてしまい、事業移行をしても維持していけるとは考えられない。市区町村によっても補助額が大きく異なるとなるとサービスの格差も出る。利用料を徴収したところで本当の自立支援につながるとは思えない。職員が作業をこなして、事業所の運営を維持していくことになると思える。作業所の継続を強く訴えたい。

- 市障害福祉課からは実利用者を常時10人にせよと言われる。自立支援法は身体障害者や知的障害者に利用されていた支援費や措置費の支出増に驚いて応益負担をとり入れた法律になっている。精神障害者はその恩恵に預かっていたいのに三障害同一ということで同じ扱いになった。もっと精神障害者の施策は優遇してもらってもよいと思うが、どうでしょう。精神障害者には就労よりも家庭と病院以外に心地よい居場所を見付けてやらねばならない。自立支援法はここに注目してほしい。

- 市からの委託料が低い、国の助成策が必要と思います。地域格差が不安である。

- 作業所として古くから行ってきた中で様々な状況の人がいる。(ただ憩いに来るのが精一杯という人もいれば、少しでも作業をして工賃を得たい人もいる)日常生活のことから病気のこと年金(障害)のこと、アルバイトのことなど幅広い相談にも対応してきたのが作業所である。そして工賃を少しでも増加させるべく努力もしてきた。しかし新体系ができてからメンバーの中に迷いが生じている様子。(就労継続とか名称があるとそこに行けば仕事があると思うらしい)現在自分の地域には、就労B、地活Ⅰ~Ⅲがあるがどれもやっていることが同じようなもので、もともと作業所が行ってきたことばかりである。私の所は実利用人員の関係で地域活動支援センターⅢ型を選んだが、自立支援法の核になるのが「就労」なので、レクリエーションはなるべく減らし、請負を増加させ、工賃もアップしてきているし、アルバイトにつながった人も出ているが、地活ではそうなっても評価されないのは残念である。また生活や個人的心配事(病気や受診のことなど)についての相談に応じている時間はかなり多いが、相談支援事業所としての登録ではないので、これも全くカウントされないのは悩みである。

- 今後、地域活動支援センターⅢ型としてやっていけるかが不安である。現時点で利用料が発生していないが、利用料を頂くこととなれば皆が気軽に通所できる昔ながらの作業所の様なセンターではいけなくなると思うと不安である。センター委託のためにNPO法人を取得したのだが、法人の力が弱い為、業務を兼任しているので、業務量が増え、どちらかが手薄になってきている。

- 今までやってきた従来の活動(真の活動)に自立支援事業をあてはめ。世間や従来の社会の枠組みにとらわれず、社会や事業形態にあわすのではなく、地域を変えていく作戦として自立支援法事業を吸収するのだ。

- 今までの補助金体制のときより、自立支援給付金の方が収入が多くなり、施設の財政が安定した。そして常勤のスタッフを新規に雇用できるようになり、その点では利用者へのサービスの向上につながった。利用者さん側からすれば、障害の程度の重い人は、工賃を多く稼ぐことが困難なため、自己負担金を差し引くとマイナスになることもあり、利用を中止せざるを得ない人も出てきた。

- 現在の作業所は就労と意識せずに生活支援も含め居場所として自由な時間利用できていたが、就労継続支援となると仕事として位置づけられ、利用しづらくなる人もでてくる。今までの居心地のよさよりしばりを感じる人も出ており、個々のニーズに当てはまる他のサービス(生活支援、訓練)の利用しづらさが出る。利用料の発生により、出席率の確保や工賃の問題があり職員としても厳しい状況で、ワンパワー不足や事務量の増加による人件費など、運営面での不安が強い。評価すべき点は、就労支援が位置付けられたところ。

- 現行法には当事者のあり方を尊重しうる事業体系が充分用意されているとは言い難しい。給付事業に規定されていない事業は地域生活支援事業で実施されるものと現行法では予定(期待)していると言われるかもしれないが、地域生活支援事業は市町村の財政負担が、給付事業と同等の水準になっていない為、市町村は主体的に地域生活支援事業を検討することに消極的である。実例として、特別区の中には現時点でもなお、地域活動支援センターの実施謂要網策定作業を棚上げし、実質的に給付事業のみが障害者自立支援法の事業体系とし唯一の選択肢であるかのように行政区がある。また、市町村独自の事業を検討しようとする気配すらない。市町村では都道府県からの独自の補助金がなくなると、現行法の枠内で作業所レベル以上の補助金を出せる財政的基盤がないところが大多数なのではないだろうか地方分権を進めたところで、社会保障制度の財政的基盤は国が負担する仕組ができないかぎり、福祉は切り捨てられ、地方格差や偏差はますます、大きくなる恐れがあるように思われる。現行の「障害者程度区分認定」審査手続は、極めて非人道的で、これを受けなければならない人間の人権と自尊心を著しく蹂躙するものである。これは法が標榜する「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格をと個性を尊重」することに反している。

- 業務量が増え職員の増員したが支援員の残業、休日出勤など大変多忙である。しかし、給料常勤で15万円です。しっかり個別支援するためにはその分の手当てが必要です。大幅な報酬単価引き上げを希望します。

- 企業内での実習を展開するにあたり施設外支援や施設外就労の概念が新たに導入され就労支援がしづらくなったような気がします。

- 下記のような問題に直面することで、法の不備や現実の生身の人間の実態との不整合を感じます。例その 1.就労に成功し、企業に勤めるようになったが、フルタイムの労働ではないので、合い間の日に当所を利用することでリズムの安定と、心の安定をはかりたいという利用者に対し、役所は本来の就労継続B型の対象像とは違うということで、3ヶ月に一度のケア会議を義務づけ、その後の進捗状況を見ようとする。またその利用者への定期的な職場訪問は、施設外支援として扱ってもらえず、無料奉仕にあつかわれている。例その 2.進行性の病気により、QOLが目に見えて低下していく利用者に対し、介護保険制度では、若年の、そのような患者に適切な施設が、この地域にまだないのに、就労継続B型サービスの支給を打ち切ろうと、役所はもくろんでいる。

- 横須賀市では、20年10月から作業所の見直しを行いランク付け規準が変わり精神の作業所はほとんどランク落ちし 100万円位減った。(ずるい!!)地活に移行すると作業所よりは年 24万上がる。

- 応益負担の廃止を、やはり望みます。

- 運営していくためのお金が豊かになった事は評価すべき点かもしれないが、それにしても見通しは明るくない。また、自治体によっては、あくまでも精神の作業所であるという見方をしていて補助金はカットされている。

- 一般就労させる様指示があるのに一方では工賃倍増の指示があり利用者は工賃がアップすれば一般就労を望みません。また、仕事のできる人を一般就労させますと、作業所の能力低下を招き運営もむずかしくなります。本当の自立ってなんでしょう?

- メニュー事業の内容について、地域性もふまえて模索中です。

- これまでの補助金では運営上、苦しい財務・会計であったが改善されたとはとうてい言えない。新体系は実際の支援内容を反映していない。生活支援(就労支援も含め)の巾と重み、精神障害者支援の内身を反映したものであってほしい。実際、通所していない方への支援が大切で、その評価が全くないのは問題である。

- これまでの私達の活動は、利用者さんらが施設の支援や事業を利用している中、その人の全体の生活状況をとらえ、課題整理と支援を展開してきた。まさしくこんとんとしている状況とは言えると思うが、この新体系では、トータル的な支援の展開が考えきれず、生活の安定が図れなくなるのではないかと感じている。また、入院中や通所が中断してしまった人への関係性を作ってきたが、来た人=報酬となると、来れない人のフォローが不十分になる為、来れなくなってしまう人が更に増えるのではないかと思ってしまう。だからといって地域に様々な資源があるわけではない。

- この種のことを考えていて(市と交渉していて)毎回思うことだが、業者側の話はまず「お金」から始まる。公共のお金があるからやっている事業なのは言うまでもないが、本当は「利用者に何が必要か」から始まらねばならない話ではないのか。それにしてもお金がないと何もやれない?それでは「何に本当にお金を使わねばならないか」を真摯に議論するところまでやはり考えに入れなければならないだろう。それには市民の皆さんや議員の方々との不断の対話が必要になると思う。更に言うなら、その「利用者に何が必要か」について私たちが説得力を伴う意見を持てるかどうかも大きく問われるので、結局私たち自身にとって一番大切なのは「日々の実践」というところに戻ってくるのだ。

- 三障害一元化で進められていますが、精神障害に対する対応はまだまだ遅れていると思います。また、精神障害の方々の特徴から安定した通所が不可能であったり、日払い方式による報酬は運営的にも厳しいものがあります。さらに、就労支援を強化していますが、精神の方々には、就労につながる以前の、生活支援の重要性も問われると思います。工賃目標、工賃向上計画等、様々な課題に向け努力していますが、それについていくだけの当事者の方々の意識があわず、様々な問題に苦慮している毎日です。※生活基盤、収入が安定していない方達への支援をしている訳ですから利用料という考え方は廃止すべきと考えます。

- ①利用者負担の軽減策に個人としてほしいと思います。(夫婦の収入では、軽減にならず、利用できない人もいます)②チェックリストや個別支援計画の実施の具体策の指導(県の指導は一般的です)を受ける機会がほしいです。面接の仕方も含め、取り組み方から活用の仕方まで自己流ではいいサポートをしているかどうかの判断ができません。

- ①事業者中心での移行は良くない。②移行することでサービスを利用できなくなる人を作らない。③利用者のニーズに促した形での移行は絶対条件。④移行する事業先は「お金が合う、合わない」ではなく「どの様な支援・活動が必要か」で考える必要があると思います。

- 石川県小松市では地域活動支援センターにも利用料が 1日あたりとその日の時間数によって変動し、わかりにくい利用者負担が発生している。そのため利用を抑制するなど、本人さんが工夫してお金とのおりあいを付けることがあった。しかし、近くの金沢市等は、利用料はなく、地域での格差を感じた。利用者負担はご本人が解りやすいシステムに改善するべきだと感じる。また市によって違う制度のため、住所地によって格差が生じた場合、県による調整をしていただきたい。2.評価すべき点として、サービスの具体化となんのために利用するか、利用料の発生にともない目的意識と選ぶことが本人さんにとって可能になったと思う。また、Staff もサービスの向上につとめ、利用料が発生しても来たいという場所づくりにはげんだ。3.政治の都合で、大きな変動がされると、現場は大きく混乱し、中には調子を崩す利用者さんもいた。また、Staffも不安が強く、中には体調を崩し休職する者もいた。政治や厚生省もふつうの生活を守って頂けるような改制の仕方を考えて頂きたい。

- 日払いは運営を不安定にする。

- 標準利用期間がプレッシャー

- 就労移行はあまり現実的でない。

- 定員のしばりが緩和されたため、お断りしていた入所希望の方々を受け入れることができている。補助金から給付金になり、増収・利用者負担の軽減を望む。本人の収入により利用料がちがうということ(本人が知らない所で本人名義の収入があるなどトラブルあり。)利用者の体調、状態、目標にあわせて支援を考えているものの沢山1日の利用者を確保しなければならないという経営的な考えを捨て切れずいきどおりを感じる。

- 就労に力を入れている点で期待している利用者もいるが、利用料などの負担で、使用したくないと考えている様子。都内23区の様に交通もあり、多くの事業所があれば自分の必要としている物を選択可能だが、事業所の数も少なく様々な種類の体系がない利用者も選択できない。

- 作業所時代、長崎県では、平均7名/日利用者数であった。市から個別へ移行するにも身動きがとれない。人数条件の緩和がもっと必要である。設備整備や施設整備についても大きな事業所に有利な内容となっており、(ex.補助額、地活上限200万円、個別500万円)、小規模な施設は、大きいところに吸収されるか、合併の道しか残されていない様な地方の状況である。地活は財源が縮小されるのみであるが、人数や開所日数はチェックが厳しく行われ、毎月、利用者の出勤状況のコピー徴収や場合によっては利用状況の市による抜き打ち検査さえある。

- 作業工賃アップ目標達成が施設側にとって無理な事で大きな課題となってる。利用料が安くなり利用者にとって大きなサービスになってる。

- 応益負担は福祉サービスになじまない(廃止すべき)、B型利用は過去就労経験や移行支援を受けた者という制限は現実的でない。地域の中に移行しやすいB型と生活介護しか存在せず、資源に偏りを生じさせている。現存する小規模作業所もB型か生活介護への移行を検討中。B型では利用者が一般就労より、そこで働くという目的を持って利用しており、工賃引き上げ策は労働強化につながり、利用できなくなることが予想され不向きである。自立支援協議会が機能していない。福祉サービス事業者は協議会のどの分野の構成員にも含まれていない。

- 移行すれば工賃よりも利用料が高い利用者が出る可能性がある。あまり来れない、作業能力の低い人ほどそうなるが、通所しなくなるのではと思う。精神障害の方は病状のゆれや体調などで通所が一定しない人が多く、長期に休む方もいる。訓練等給付となって事業がやっていけるのかとても不安。現在でも、事務作業はかなり負担が大きいのに、今後さらにふえ職員もふやせずとなればどうすればよいのか。資質の高い長くつとめてもらえるような常勤職員をやとい、よりよい支援が行えるような自立支援法となってほしい。

- メンバーの人員確保(障がいのため体調が不安定なので定期的に来所できない利用者が多い)そのため運営が難しく職員を充分に雇えない。事務仕事や雑用に追われ利用者ひとりひとりにゆっくり関わる時間が減り共に過ごしながらの良い支援ができにくくなってきた。利用者の負担料限りなく少なくする。

- ステップアップを図るために、福祉的な就労支援の場が必要と感じている。しかし不定期な仕事が多く、安定した賃金を支払うことができない。・職員の事務負担や、法人化による会計担当者の負担(シロウトではムリです)が大きくなっている。・家賃補助が欲しい!!その金額があれば職員の賃金に少しでもまわせます。(例えば交通費補助、住宅補助)

- 利用者負担についてマイナスになってまで利用はしない。地域にいくつかあった工場も閉鎖となり過疎化が一段と進んでいる。作業所の仕事量も減り、ほかの作業を見つけるのも大変で工賃も下がっている。○障害者基礎年金で生活していけるのかどうか将来に対する不安を一応に口にしている。

- 評価すべき点:新体系により、事業収入も倍ほどになった。これにより平成19年10月1日より職員の給与も日給制より月給制に3名切り替えることができた。(開所より 10年間は、日給5,000円~6,000円)、△問題点・改善すべき点:職員給与に関しても3名のみ日給であり後の2名については月給及び非常勤である。3名と同じ条件としたい。なお、職員給与も一般企業、行政に比較すればまだまだ低い。よい支援を行い、通所者の増加をはかり職員の給与もアップしたい。メンバーの工賃アップにつながる仕事を開拓することも大きな課題である。

- 『障害者自立支援法』そのものを廃止すべきと思う。障がい者にも地域にもメリットはない為大反対です。

- 《評価すべき点》就労系の事業は、一般企業への就労につながるケースが多少増加すると思われる。個別支援計画について…支援内容を文章化することにより、具体的な支援が明確となる点は、支援者と利用者が対等で同じ認識の下、支援が進められる。定期的なアセスメントにより、長期に休んでいる利用者へ、事業者側から何らかの働き掛けを考えるきっかけになるのではないか。就労系の事業については、その事業内容だけに専念し支援できる。《問題点》利用者負担金は、生活の苦しい障害者にとって、必要なサービスが受けられなくなっている。新制度は、今までの作業所の長所が生かされていないものとなっている。(作業所は、精神障害者やその家族の多様なニーズに応え支援してきたと思います。しかし、新制度では一人の精神障害者のいくつかのニーズを事業種ごとに使い分けをしていく必要があります。)小規模作業所等は、新体系への移行が難しい。また、移行後も事業費収入の激減により運営が難しくなる。事務作業にかかる時間が増加する。事業費収入の減額によって、必要な常勤職員が雇えない。

評価すべき点としては、少数だが、就労支援が位置づけられた、個別支援計画、補助金の増額があげられていた。

問題点は、一番多かったのが、「利用者負担」で、順に「報酬単価が低い」「自治体格差」「日払い」「事務量の増加」「利用者ニーズと事業運営のズレ」を10事業所以上があげており、自立支援法の課題点を現場が実感していることがわかる。

6.移行に関するヒアリング調査結果(給付事業)

(1)B-1:就労継続支援B型「街喫茶さをり」

■地域基礎データ

| ①統括表 | B-1 | ②都道府県 | 宮城県 |

|---|---|---|---|

| ③事業名 | 就労継続支援B型「街喫茶さをり」 | ||

| ④都道府県(人口) ⑤市区町村(人口) |

宮城県(2,347,000人) 黒川郡大和町(24,509人) |

||

| ⑥精神科病床数(精神科病院数) | 3,847病床 (22病院) |

⑨精神障害者作業所設置状況(06年3月) | 60か所 |

| ⑦人口万対病床数 | 28.8 | ⑩精神障害者グループホーム(05年4月) | 77か所 |

| ⑧精神障害者保健福祉手帳交付状況(07年3月末) | 8,560 | ⑪精神障害者社会復帰施設設置状況(05年4月) | 8か所 |

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉白書 2009 年版」資料(中央法規出版,2008)による。また、⑥⑦⑩⑪は、仙台市を除いた数字である。

■ヒアリング調査結果

| 移行前事業 | 小規模作業所 |

|---|---|

| 移行後事業 | 就労継続支援B型 |

| 設置運営母体 | 特定非営利活動法人 黒川こころの応援団 |

| 事業概要 | ・黒川こころの応援団は、宮城県黒川郡大和町にある。運営している事業は、共同生活援助・介護事業を 2 か所、「街喫茶寮ともさん」と「ひまハウス」、就労継続支援B型事業「街喫茶さをり」、子育て相談「フリースクール吉岡」、地域交流の場「街の喫茶店」である。ここまでには様々な体験があった。妻の精神病と付き合いながらの生活、資金繰り、なかなか得られない行政の協力、地域に溶け込むための様々な試み等。しかし、その中で本当に重要なのは、活動の中で出会った一人ひとりの仲間であり、関心を持ってくれた人たちであった。 ・2000年秋、仙台市内の精神障害者作業所と出会い、当事者活動なら妻と歩めると理解し、小規模作業所の開設を模索し始める。宮城県北の3つの市町村に作業所開設を働きかけるが、ことごとく断られる。結局、住んでいた大和町で 2001年に妻と共に小規模作業所「心をつなぐ街の喫茶店」を新聞配達収入のみで開設する。その際、建物の確保にも苦労した。なぜか、一旦決まりかけた物件も直前で断られたりなどの末、月6万円で場所を確保した。店としての近隣とのお付き合いや商店街の売出しや近隣市町村のイベントへの参加などを通して自分たちの存在を徐々にアピールしていった。 ・2002年4月には「フリースクール吉岡」を安心子育て支援活動として開始する。夏休みにはスーパーイベントとして「民話を語る会」「コマ名人になる」を開催し、毎月学習会も開催した。この頃、作業所では買い物代行事業を開始した。また、「とっておきの音楽祭」(仙台市)への参加や「よしおかのうた街の風コンサート」の連続開催等、とにかく自分達を知ってもらい、色々な人たちとの出会いの中で助けられていた。ちなみにこの頃、自治体から助成をもらえない小規模作業所は県内でここだけだった。2003年2月には、NPO法人黒川こころの応援団を設立する。この頃、宮城県家族会連合会から年99万円の助成金がはいる。念願の助成金だった。 ・2003年4月には、グループホームの設置を模索しはじめ、2004年秋には宮城県福祉事業団から船形コロニー解体の流れの中、グループホームを任されるという計画が進んだ。2005年は、丸紅助成金及び借金により建物を改修し 3月に精神障害者共同住居「街喫茶寮ともさん」の開始。6月には、知的障害者グループホーム「にじいろホーム」を旧県福祉事業団から委譲された。また、同じ月に、知的障害者デイサービス「街喫茶さをり」が支援費対象事業として認可された。10月には、精神障害者グループホーム「街喫茶寮ともさん」が補助対象事業とされ、県費補助による「街の喫茶店」のバリアフリー化工事も行われた。2005年は行政のお金がやっと流れ始めた。また、この前年あたりから、利用者の人達が「就労」という形で利用をできないかの模索を始めていた。 |

| 移行経過 | ・障害者が働いて金を稼ぐという理想を持って就労継続支援A型の事業を始めたが、実際さをり織りと喫茶店だけの収入で給料を賄うという状況は厳しく、なかなか改善されなかった。「生き辛さ」を抱えているから魅力ある商品になる。それをそのまま収入につなげていきたい。という思いはすぐには実現せず、とりあえず2009年1月から就労継続支援A型からは撤退し、就労継続支援B型のみとする予定である。 |

| 移行による変化 | ・そもそも一人ひとり違う人間が、みんな同じように世間一般的な働き方を強いられる様になっている現代、必要なのは違いをなくすことではなく、違いにあった環境を作っていくこと。そんなことを模索していくには就労継続支援A型からの撤退は避けられないこととなってしまった。 ・効率を求める世の中で、それに反する価値観のさをり織りで稼ぐことは、とてもむずかしいことだけれど、それは生き辛さをもつ人がこの世の中で生きていく姿とだぶる。現状では就労継続支援A型を撤退することがふさわしいという結論だが、稼げるようになりたいという思いは変わらず挑戦を続けるつもりである。 |

| 今後に向けて(課題等) | ・収入がなくても生き辛い人を支えている人は結構いる。不登校児等を応援しているフリースクールもその一つで宮城県では公的な補助金は一切ない。自分たちの活動も次世代へ継続可能なものにしたいが、そのフリースクールの活動も次世代へつなげたい。今後の予定としては、フリースクールの老舗の一つ「フリースクール煌」と連携して、2009年6月にさをり織り販売拠点として「街喫茶さをり出張所」を仙台市宮城野区小鶴新田に開設予定である。また、9月にはグループホームも同じ場所に展開する計画である。 |

| 調査協力者氏名・所属 | 黒川こころの応援団 代表 小野田豊氏 |

| 調査担当者(インタビュアー兼記録者) | 東北文化学園大学学生 |

(2)B-2:ひまわり工房

■地域基礎データ

| ①統括表 | B-2 | ②都道府県 | 千葉県 |

|---|---|---|---|

| ③事業名 | ひまわり工房 | ||

| ④都道府県(人口) ⑤市区町村(人口) |

千葉県(6,098,000人) 旭市(70,643 人) |

||

| ⑥精神科病床数(精神科病院数) | 11,749病床 (47 病院) |

⑨精神障害者作業所設置状況(06年3月) | 38か所 |

| ⑦人口万対病床数 | 22.9 | ⑩精神障害者グループホーム(05年4月) | 130か所 |

| ⑧精神障害者保健福祉手帳交付状況(07年3月末) | 17,509 | ⑪精神障害者社会復帰施設設置状況(05年4月) | 33か所 |

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉白書 2009年版」資料(中央法規出版,2008)による。また、⑥⑦⑩⑪は、千葉市を除いた数字である。

■ヒアリング調査結果

| 移行前事業 | 小規模作業所 |

|---|---|

| 移行後事業 | 就労継続支援B型 |

| 設置運営母体 | 特定非営利活動法人 はんどいんはんど東総 |

| 事業概要 | ・ひまわり工房は平成6年2月、当該地域に社会資源が乏しかったために当時の病院のワーカーが中心となり、居場所+働く場が提供できる作業所を設立し、年を追うごとに利用者の「働いているという気持ち」が出始め、内職収入も順調に伸びた。利用者の就労意欲も向上し「ひまわり工房=憩いの場」より「ひまわり工房=働く場」という構図になっていった。 ・小規模作業所として設立された当初は千葉県精神障害者共同作業所補助金要綱「補助金基準額」最低ランクCであった。その後変動はあるものの平成 11年には利用人数実績が延 1,700人をこえ、Aランク並みとなった。しかし市の財政難のために変更申請が通らずCランクのままであった。利用者の増加に伴い職員体制の見直しを図りたくとも予算が追い付かず増員はおろか、職員の福利厚生の充実もかなわない状況であった。 |

| 移行経過 | ・新事業への移行にあたり、まずはどのような形態の事業がひまわり工房にふさわしいのか見極めるために情報の収集を行った。勉強会・説明会への参加、ホームページや情報誌など多くの情報を収集した結果、小規模作業所想定の「地域活動支援センターⅢ型」と働く場的な要素が大きい「就労継続支援B型」の 2 事業が候補に挙がった。同時に利用者への説明も随時行われた。「地域活動支援センターⅢ型」についてもよく説明がなされたが、憩いの場よりも働く場としてひまわり工房を利用している利用者が多く、アンケートを実施しても「就労継続支援B型」への移行を希望する利用者が殆どであった。利用料については一番の関心事であり、「利用料を払ってもひまわり工房を利用したい」と強く思う利用者も多い反面、利用料をどうしても負担に感じる利用者も少なからずいた。 ・移行に関し、ひまわり工房から旭市へは相談はしなかった。これまでの経過(財政難のため作業所ランク変更を受理しなかった)からして市が「地域活動支援センターⅢ型」を勧めるとも思えず、また職員、利用者ともに「就労継続支援B型」へ気持ちが傾いており、移行はスムーズに進んでいった。だが一番の理由は利用者のニーズにあっていたからである。「居場所」も必要であるが、就労希望が多かったこと、地域に社会資源が増え、居場所的な施設ができたこと、補助金ではなく訓練等給付収入への期待、これらが大きな理由である。 |

| 移行による変化 | ・とにかく事務量が膨大になった。訓練等給付費請求は勿論だか事業会計、厚労省や県に提出する書類が多く、いつも書類作成に追われているような感覚である。利用者とも重要事項説明、利用契約、個別支援計画と書類を介しての面接が多くなった。そのために利用者と個別に面接し、話を聞く時間が増えた。利用者にとっては、個々の定期面接などが組まれ、自分の気持ちを引き出せる場が増えたように思える。施設外就労なども無理のないよう確認しながら進められている。細かいことだが利用者の時間給が多様化したのでそれに伴う工賃計算が煩雑になった。収入については平成19年度は訓練等給付・利用料込みで約600万円、20年度は9月末時点で約800万となり作業所時代と比べると収入が確実に増えた。 ・国庫補助の緊急支援費を利用し、訓練等給付費の請求事務に係る会計ソフト、新規事業として菓子製造機器の購入と設備投資を行った。人員増員のため非常勤職員 3 人を新たに雇い入れ、また職員の福利厚生の充実を図ることもできた。 |

| 今後に向けて(課題等) | ・移行したことで作業所時代からの雰囲気を大きく変えることはしなかった。事業は作業所時代から続けている内職のほかに菓子製造・施設外就労を行い、工賃のアップへ繋げている。レクリエーションは同じ法人内の他施設(グループホームなど)との交流会などを続けている。 ・当初、利用料が負担になるという利用者は少なかったが実際には利用料負担が原因で退所された利用者が2人あった。移行とともに利用実績が一気に減っているが、利用料負担が原因で退所された利用者と時期を同じくして別の理由で退所された利用者があったためである。利用者の利用日数に決まりは設けておらず、たとえ1日/月でも受け入れはしている。運営上、利用者の利用実数がいつも頭から離れることはなく、経営を考えなくてはいけない事に対し抵抗感を感じている。その他にはモニタリングアセスメントなど経験が少なかった為、利用者にとって良い計画立てができているのか不安を感じている。事務量が多く、利用者との時間がなかなか取れないのも悩みの種である。法内施設ということもあり、作業所よりも縛りが多く難儀な思いもするが、職員も利用者も「就労」を目指すという方向性をはっきり持てるようになったことで就労に向かって一緒に頑張っていける場だと思える。しかし安心感が持てる場の提供も必要であると感じる。 ・職員が事業の経営を求められ、運営の不安はいつもつきまとうが、何よりひまわり工房が存続し、更なる充実・発展をしていかなければと強く思う。 |

| 調査協力者氏名・所属 | ひまわり工房 菅谷紀子氏 |

| 調査担当者(インタビュアー兼記録者) | 森上敦子(社会福祉法人 のうえい舎 あしびなー) |

(3)B-3:であい工房

■地域基礎データ

| ①統括表 | B-3 | ②都道府県 | 富山県 |

|---|---|---|---|

| ③事業名 | であい工房 | ||

| ④都道府県(人口) ⑤市区町村(人口) |

富山県(1,106,000人) 中新川郡上市町(23,039人) |

||

| ⑥精神科病床数(精神科病院数) | 3,600病床 (32病院) |

⑨精神障害者作業所設置状況(06年3月) | 15か所 |

| ⑦人口万対病床数 | 32.4 | ⑩精神障害者グループホーム(05年4月) | 126か所 |

| ⑧精神障害者保健福祉手帳交付状況(07年3月末) | 3,782 | ⑪精神障害者社会復帰施設設置状況(05年4月) | 27か所 |

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉白書2009年版」資料(中央法規出版,2008)による。

■ヒアリング調査結果

| 移行前事業 | 小規模通所授産施設 |

|---|---|

| 移行後事業 | 就労継続支援B型 |

| 設置運営母体 | 社会福祉法人むつみの里 |

| 事業概要 | ・上市町は人口 23,000人で、周辺の人口2~3万規模の4市町村のエリアにおいて唯一の精神障害者を主とした就労継続支援B型事業所である。木造2階建ての一般住宅を改築し、定員25名に常勤3名、非常勤2名、アルバイト1名の職員体制で週5日活動している。精神障害者が地域において健康で文化的な生活を送るため、その障害の程度に応じて作業指導、生活指導並びに社会生活指導を行い、就労および自活の促進を図ることを目的としている。自分に合った仕事を見つけるために作業内容は多彩で自動車部品の油拭き作業(平成20年10月から受注量は激減)、リング揃え、ぼかし肥、ケーキ作り、手工芸づくり、給食などを行っている。 ・昭和42年、病院家族会が発足し、平成元年に小規模作業所「むつみ共同作業所」を開設した。開設当時は補助金300万円程だったが、平成14年に小規模通所授産へ移行する直前は年間700万円程にはなっていた。平成14年3月に社会福祉法人むつみの里を設立し、同時に「であい」を開設した。一人一人が心を豊かに暮らすため「感謝のこころ」、「許すこころ」、「省みるこころ」を忘れずに 1年365日小さな「であい」を大切にし、生きる事へのこだわりを積み上げながら、地域の中で共に過ごすことのできる里でありたいとの思いから、この「であい」という名称になった。 |

| 移行経過 | ・平成18年、当時の利用者の平均年齢は40歳代後半であり「働く」よりは「居場所」という人もいたため、同年10月に地域生活支援センター(事業としては地域活動支援センターⅠ型)自然房を開所した。また、「働きたい」という希望を持つ利用者のため、小規模通所授産施設「であい」は就労継続支援B型へ移行をした。 |

| 移行による変化 | ・「であい」が小規模通所授産施設であった頃に年間 1,100万円(後に1,000万円となった)だった補助金は、就労継続支援B型事業へ移行したことにより、個別給付になり平成19年度には年1,600万円までその運営費は増額となり、平成20年度にはさらにアップする予想できる。その要因の一つには、知的障害のある方が職業センターや生活・就労センターから6名が通所を開始し、出席率が大きく安定したこともある。特別支援学校で使われているサポートシートは個人の対応の仕方、こだわり、こんな時どうすると落ち着くなど細かなサポート方法が記入してあり、とても役に立っている。また、隣接する地域活動支援センター自然房との住み分けがうまくいき、(一見、中が続いているように見える建物だが)就労継続支援B型事業である「であい工房」は働きたい人が行く所、センターはゆっくりできる所と、利用者が1日単位で選択し、どちらかの玄関を入ると中で混ざることはなく、両事業所が各々落ち着いていられるようになっている点も便利である。 ・地域活動支援センターの食事はメンバーが作る練習のためにあるが、就労継続支援B型の利用者は別の給食システムとしており、働きたい人がいろんな部所を廻るその内の一つとなっている。ぼかし肥は生ごみを肥料にし、ごみ減量をするもので、町の生ごみリサイクル学習会や環境問題を地域の中で一緒に考える場を持つことで、精神の障害についても知ってもらう良い機会となっている。ケーキ部門は、常によりおいしいケーキを目指しレシピ研究もしており、バレンタインにはガトーショコラの売り上げが40万円ほどになっている。 ・町からは小学生の体験や、中学2年生の「14歳の挑戦」という 5 日間の働く体験プログラムに美容院やスーパーと並んで「であい」も利用されている。このプログラム開始時はPTAがどういった反応をするかとひやひやしたが、いざ具体的な話になると「そんなに多数で押し掛けてもいいのだろうか」と質問が出た程度で胸をなでおろす結果となり毎年希望して中学生が来る。 |

| 今後に向けて(課題等) | ・今後は、メンバーの相談、生活支援、訪問などになかなか人手がとれない現状をもう少し何とかするために専門相談員の配置を希望している。現にOBさんは相談支援センター自然坊にお願いするしかない現状である。メンバーにとっては働く場での利用料負担もなかなか大変である。昨今の経済問題の波も大きく、多い時は年間340万円程あった自動車関係の受注が200万円ほどに減り、昨年10月からは離職者が就労職業センターの就労準備を終えてから通所を開始するケースも出てきている。これは「であい工房」のある地域内に就労移行事業、就労継続A型事業がないことから影響していると思われる。 ・4市町村で設置した自立支援協議会は、他障害、関連団体や行政などの顔が見える場になっており、ネットワークが作られつつある。 |

| 調査協力者氏名・所属 | 就労継続支援B型 であい工房 施設長 碓井裕子氏 |

| 調査担当者(インタビュアー兼記録者) | 加藤房子(あみ 理事) |

(4)B-4:ライム

■地域基礎データ

| ①統括表 | B-4 | ②都道府県 | 静岡県 |

|---|---|---|---|

| ③事業名 | ライム | ||

| ④都道府県(人口) ⑤市区町村(人口) |

静岡県(3,801,000人) 浜松市(804,032人) |

||

| ⑥精神科病床数(精神科病院数) | 7,309病床 (39病院) |

⑨精神障害者作業所設置状況(06年3月) | 26か所 |

| ⑦人口万対病床数 | 19.3 | ⑩精神障害者グループホーム(05年4月) | 122か所 |

| ⑧精神障害者保健福祉手帳交付状況(07年3月末) | 14,184 | ⑪精神障害者社会復帰施設設置状況(05年4月) | 37か所 |

※ データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉白書 2009年版」資料(中央法規出版,2008)による。また、⑩⑪は、静岡市を除いた数字である。

■ヒアリング調査結果

| 移行前事業 | 小規模授産施設 |

|---|---|

| 移行後事業 | 多機能型(就労移行支援・就労継続支援B型) |

| 設置運営母体 | 社会福祉法人 みどりの樹 |

| 事業概要 | ・静岡県浜松市は人口約81万人で県内トップである。面積は1511.17平方キロメートルと岐阜県高山市に次いで全国で2番目に広い。外国人登録者の約6割がブラジル人である。浜松市は工業都市として有名であり、製造品出荷額は2兆円をこえる。浜松の工業の大半は小規模工場で、その多くは繊維、楽器、自動車・オートバイに関連する大企業の下請け工場である。浜松市は、2007年4月1日に7つの行政区で構成され、政令指定都市となった。その浜松市で活動している「みどりの樹」は、精神障害者の家族会が運営していた「わかすぎ作業所」、知的障害者の「さつき授産所」、聾重複の「まつぼっくりの家」が土台になり、これらを公的責任で事業を行うため、平成13年に社会福祉法人を立ち上げた。その後、「みどりの樹」は、小規模通所授産施設「ライム」、「さつき授産所」、「まつぼっくりの家」の3施設、グループホームの「オアシス」、精神障害者地域生活支援センターの「ぽるた」、居宅介護等事業所の「あるば」を運営してきた。 |

| 移行経過 | ・“地域の中で普通に暮らす”を基本理念とする同法人では、障害者自立支援法が2006年10月に全面施行されると同時に制度に対応し、浜松市で最初に新体制へ移行した。まず、3つの小規模通所授産施設について、提供するサービス内容を、就労移行支援事業、就労継続支援事業(B型)、生活介護事業の3事業を行う多機能型事業所に移行。 ・その一方で当時、地域生活支援センターだった「ぽるた」は、浜松市の委託事業になり、相談支援事業所・地域活動支援センターとして新たなスタートを切った。その中で「ライム」は、就労移行支援事業と就労継続B型事業という多機能型の施設として活動している。作業としては主にお弁当作りと下請けの内職作業をやっており、お弁当は昼夜合わせて100食くらいの数がでている。外へ向けての配達が多く、近くの医科大学に勤めている人などが顧客となっている。 |

| 移行による変化 | ・移行後、財政的には小規模授産施設だったことと、もともとの補助金の額が低かったこともあり増収となった。まずは、最低限の職員数ではまわしていけないと思い、増収分で常勤職員を増やすことにした。就労移行にも手がかかるが、「ライム」以外の施設で行っている生活介護事業は1つこなすごとに時間がかかる。したがって増収分はほぼ人件費になったが、多少給料にも反映され、今後の展開次第では伸びる可能性もある。施設の将来を考えられる人材が必要であり、財政を豊かにし、職員の待遇をよくする努力もしていきたい。しかし、移行による事務量は増えた。請求事務などは現場の職員がなるべく携わらなくてもいいように専門的職員を配置しているが、サービス管理責任者である職員は、利用者一人一人の把握をしきれず、必要と思う部分に対して口を出す程度になってしまう。利用料については障害者自立支援法に定められた額をとっているが、ほとんどの人が軽減策で上限1,500円になっている。徴収はときどき滞るが、お願いすれば払ってもらえる状態である。もともと小規模授産施設の頃の利用料も安くはなかったこともあり、利用料発生によって施設をやめた利用者はおらず、前よりも安くなった利用者もいる。また、新規入所の利用者には、抵抗なく払ってもらえている。登録数は多いが、実利用は平均20人ほどである。多機能型になる前の授産施設の段階からいた利用者たちは、移行することにより、就労に特化した形になじめず、全員が退所し地域活動支援センターの利用に流れた。また、知的障害者の利用者や、新しい利用者が増えたことにより窮屈と感じ、退所して地域活動支援センターに移動することにした利用者も多数いる。移行することによって、このような事態になることを想定していたが、やはり追い出されたと感じている人もいるようである。 ・現在は、精神の利用者と知的の利用者は約半々である。精神障害者の授産施設として運営していた頃よりは、だいぶ雰囲気も変わった。無認可だった頃よりも、養護学校からの依頼が多くなり、養護学校を卒業して施設に入所するという形が定着しつつある。知的障害者が増えたことで、作業の量や作業への取り組み方も変化しつつあり、移行により、就労が一層強調された。そのためか、利用者の中でも「ライム」は厳しいところだと思われている。精神障害から知的障害の利用者が増えたが、職員間では違和感ない。知的障害の場合は本人だけでなく、親御さんも交えることが多い他、理解力という点では少し困難なときもある。しかし、土台は同じだと感じている。反対に、利用者同士は少し戸惑いもあったようだが、同じ施設の中でお互いが混在しているということで、当人たちが距離を調整しあい、時間をかけて受け入れる努力をしている様子がわかる。また、就労を目指している利用者が多く、自分と違う人をどのように受け入れるかという点では対人関係の練習になっている。当初職員が危惧していたよりもうまくいっている。また、地盤整備事業で調理場を整備し、厨房らしくなり工賃ステップアップ事業も行っている。この一番の成果は、スタッフの意識変化である。当初はコンサルタントの人とぶつかったが、移行前よりお弁当の売り上げが上がり、福祉の職員が経営者としての感覚をもつことも大事なのだと思う。 |

| 今後に向けて(課題等) | ・移行して2年が経過し、落ち着きつつある。以前は、各所属の場でその施設の職員が問題を解決していくことが多かったが、現在は多機能3か所の施設の責任者が集まり、一つのことに対してみんなで知恵を出し合う体制ができつつある。組織としての力がついてきた。しかし、移行によって事務量は増え、就労に特化した場所となり、窮屈と感じ、退所した利用者がいることも事実である。新しい利用者に入ってもらうために、近くの病院のデイケアにハローワークの事業を使い、講座を設け、数名が入所してきている。このようなデイケアからの流れや保健所のデイケア、地域の中でのステップとして就労支援の流れが、できればいいと思う。自分たちだけが独自にやるよりも、地域ぐるみで考える。退院促進にもからめて考えられる。就労する利用者が増え、軌道に乗りつつあるが、特に就労に特化した法律であるため、全ての人を受け入れることは難しい。どんな人にも働く能力があり、就労につながっていく土台はあるが、全ての人が就労移行や就労継続支援にいくというわけではない。法律ありきではなく、法律に対して「違う」と言うことが職員の役割ではないか。今年の4月からは生活介護を行う「さつき」に、仕事以外をメインにした場所をつくろうと考えている。移行をして就労意識が強くなったが、その流れを変えて居場所的な場所を担えればいい。移行前の、居場所も働く場所も混在している施設の形態とは大きく変わってきたこともあり、多機能型としての転換期を迎えようとしている。 |

| 調査協力者氏名・所属 | 社会福祉法人 みどりの樹 加藤祐司氏 |

| 調査担当者(インタビュアー兼記録者) | 佐藤有紗(NPO法人 あおば福祉会 パルテ) |

(5)B-5:サフラン

■地域基礎データ

| ①統括表 | B-5 | ②都道府県 | 大阪府 |

|---|---|---|---|

| ③事業名 | 就労継続支援B型 サフラン | ||

| ④都道府県(人口) ⑤市区町村(人口) |

大阪府(8,812,000人) 吹田市(353,885人) |

||

| ⑥精神科病床数(精神科病院数) | 19,656病床 (54病院) |

⑨精神障害者作業所設置状況(06年3月) | 75か所 |

| ⑦人口万対病床数 | 31.8 | ⑩精神障害者グループホーム(05年4月) | 102か所 |

| ⑧精神障害者保健福祉手帳交付状況(07年3月末) | 47,143 | ⑪精神障害者社会復帰施設設置状況(05年4月) | 106か所 |

※ データは、人口と上記地図はe-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉白書 2009年版」資料(中央法規出版,2008)による。また、⑥⑦⑩⑪は、大阪市を除いた数字である。

■ヒアリング調査結果

| 移行前事業 | 小規模授産施設 |

|---|---|

| 移行後事業 | 就労継続支援B型 |

| 設置運営母体 | 社会福祉法人のぞみ福祉会 |

| 事業概要 | ・社会福祉法人のぞみ福祉会(以下、法人)では移行により 5つの小規模通所授産施設、グループホーム、地域生活支援センターが小規模通所授産施設一つを残し、就労継続支援事業B型「サフラン(以下サフラン)」、就労移行支援事業(主1、従1)、生活訓練施設、グループホーム・ケアホーム、地域活動支援センターⅠ型へ移行した。サフランは、平成20年4月より小規模通所授産施設から就労継続B型へ移行し、登録者数が19名から29名に増加し、職員数は変わらず3名のままとなっている(移行前:施設長 1名、常勤 1 名、非常勤 1名→移行後:サービス管理責任者 1名、常勤 1名、非常勤 1名)。利用料について、移行前は無料であったが、移行してからは利用者負担上限額に基づく請求となっている。利用料の支払いは利用月の次月初めに請求し、月末を支払い期限とした。工賃を受け取ってから利用料の支払いができるように配慮をしている。作業内容について、移行前、弁当作りと顧客への配達をしていたが移行後、登録者数増加に伴う作業のニーズに応える為、内職作業を導入した。 |

| 移行経過 | ・工賃は移行後、作業収入を上回る利用者数の増加によって移行当初は減少から始まった。移行後の事業所財政は移行前の補助金額に比べ、今年度は十数万程度の上昇が試算されている。グループワークに関して、「就労支援B型の事業の利用者にはB型のプログラムを」との考えから、レクリエーション活動を減らし、作業を中心としたプログラム内容としている。個別支援計画について、以前より近いものはあったので新体系の基準に合わせて改善を行い、法人共通の様式を作成し、実施している。 |

| 移行による変化 | ・法人ではグランドデザイン以後、補助金削減など移行せざるをえない状況の中、『できる移行』ではなく『必要な移行』を目指し、利用者との勉強会とニーズ調査、プレ事業、地域の関係機関への声かけ・出張説明会等地域連携の強化を図り、並行して職員間での意見交換を繰り返し、現在に至る。 ・勉強会では「グランドデザイン~自立支援法」について理解を促し、ニーズ調査にて利用者のニーズの把握に努めた。プレ事業について、移行前に法人は登録者が法人の持つ各事業所を体験し、職員と話し合い、自分に合った施設を選択できる体制を作った。登録者の増員を図るために市へ事業内容の説明に行き、病院のデイケアでは出張説明会を実施し、地域生活をする上で、法人施設の利用をイメージしやすくなるよう活動した。また、これらの活動を通じて地域でのネットワークの形成ができたのは大きく、そのつながりから登録へつながった方もいる。移行の背景にはこれまでの施設を希望する方が残った施設もあり、今後の事業展開で理解を得ていく必要がある。またサフランでは登録者数が増えたこと、作業内容が増えたことによって、個人のスペースが減少し、以前のような小規模性の確保が難しくなっている。 |

| 今後に向けて(課題等) | ・プログラムについて、以前は月1回程度でレクリエーションを実施していたが、作業中心にしたことにより、利用者が自分で楽しいことを考え、自主的に集まり、自分達でレクリエーションを発案・計画し、施設利用と別に行動するようになった。移行前は与えられた作業をすることが多かったことから、意識の変化が見られた。ただ、移行に伴い、移行前からの利用者で集まり、新しく入った利用者はその中に入る機会が少なく、レクリエーション等の交流がないままきている。移行前の利用者と移行後の新利用者との交流も考え、次年度からは交流の為のレクリエーションを企画している。工賃に関して、移行後工賃に対して意識が変わり、利用者から工賃を増やすこと、減らさないことについて意見が出るようになり、また利用者が自分の考えで節電であったり、材料の節約であったりと施設で決めたことをするのではなく、自分で行動するなど以前では見られなかった意識の変化が見られている。個別支援計画について、移行に伴い、法人共通のものとしてバージョンアップを図ることができたが、その中で目標を持って施設にきていただく方には目標を持ってきていただけるような計画の作成が必要となる。また、施設に来るだけで精一杯の方がいる中で目標を持っていただくことは今後の課題として挙がっている。 ・移行後、作業のニーズに応える為に導入した内職作業では、作業のクオリティを保つために、職員の配置が必須となっている。その為、相談等作業以外の個別的なかかわりに対する職員の活動が減少している。そのような環境の中で、相談支援事業・地域活動支援事業の必要性が増している。吹田市では事業によっては離れている施設もあり、もっとも離れている施設ではサフランから車で30分程度かかる場所にある。このため、サフランの利用者が別の事業を併用することを考えると身近なところに新しく事業所を作るか、または近い施設で別事業を実施するか、ということも含め、今後検討が必要である。このように移行前には見えなかった課題や成果が見えた1年であり、21年度は22年度へ向けて体制の見直しを検討する1年となる。 |

| 調査協力者氏名・所属 | サフラン サービス管理責任者 入澤隆一氏 |

| 調査担当者(インタビュアー兼記録者) | 椎原将明(社会福祉法人 天心会) |

(6)B-6:なごみ

■地域基礎データ

| ①統括表 | B-6 | ②都道府県 | 広島県 |

|---|---|---|---|

| ③事業名 | なごみ | ||

| ④都道府県(人口) ⑤市区町村(人口) |

広島県(2,873,000人) 東広島市(184,430人) |

||

| ⑥精神科病床数(精神科病院数) | 6,533病床 (29病院) |

⑨精神障害者作業所設置状況(06年3月) | 38か所 |

| ⑦人口万対病床数 | 37.9 | ⑩精神障害者グループホーム(05年4月) | 52か所 |

| ⑧精神障害者保健福祉手帳交付状況(07年3月末) | 19,780 | ⑪精神障害者社会復帰施設設置状況(05年4月) | 43か所 |

※ データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉白書 2009年版」資料(中央法規出版,2008)による。また、⑥⑦⑩⑪は、広島市を除いた数字である。

■ヒアリング調査結果

| 移行前事業 | 小規模作業所(就労推進事業) |

|---|---|

| 移行後事業 | 就労継続支援B型 |

| 設置運営母体 | 特定非営利活動法人 和 |

| 事業概要 | ・2002年1月作業所作りの原点となった当事者活動グループ、「ハッピーサークル」が誕生。この頃の賀茂郡黒瀬町(現在は東広島市黒瀬町)は人口約 25,000人、精神障害者の社会資源は精神科病院デイケア・ソーシャルクラブ・ホームヘルプ・社会福祉協議会事業「かけはし」、と少なく、「ハッピーサークル」では、気軽に集える場所や自分のペースで働く場所が欲しいという話があがっていた。2002年4月なごみ作業所をつくる実行委員会が発足。「ハッピーサークル」のメンバー・地域家族会・社会福祉協議会職員・町県保健師・精神科病院 PSW・大学教員・地域活動支援センター職員・学生が実行委員として集まった。「なごみ」という名前は「ハッピーサークル」の活動拠点であったスーパーイズミのイズミから「和」となり、「なごみ」という名称になった。「平和」や「なごむ」という願いが込められている。 ・2003年4月なごみ作業所設立。作業内容は自動車部品の組み立て時給120円。利用定員は月19名。利用登録者8名 1日当利用者数 8名。補助金額は月 41,000円×19名(最大)。月に5日以上の通所で補助金の対象者となるという決まりがあり、年額約800万円程度であった。職員は所長 1名(常勤)、指導員(非常勤)2~3名であった。なごみ作業所の将来構想を協議する会として 2005年より小委員会が発足。メンバーは運営委員・利用者・職員。多種類の法人・施設についての学習会や見学などを行う。障害者自立支援法が成立し、スタッフは「なごみ」の運営について検討し始めていたが、利用者間では、個々の夢などが語られる事が多く、温度差が生じていた。 ・2006年4月作業内容は自動車部品の組み立てで時給 180 円、情報誌の配布で 1回 506 円であった。利用登録者数は 41 名、1 日当りの利用者数 16 名であった。土曜日の行き場として、また、「自分のことを語る、相手のことを知る」という「わくわくサロン」発足。当事者主体で運営された。将来はピア活動としてつながればという期待もあった。 |