4.登下校見守り等支援事業の支援過程

①支援方法の過程:人数、支援方法、月間支援表など

支援初回はボランティア2名・ローテーションでの支援を実施。2名支援体制が緊急時対応が迅速であると考えたが、ボランティア2名の支援体制は対象児の負担となったため、ボランティア1名での支援を行った。

また、ボランティアを固定にすることで、対象児のストレスや環境への負担を軽減するようにコーディネートした。支援対象児に合わせ支援方法は、見守り・手を繋ぐ・横に並んで支援するなど、支援方法は状況に応じて行った。

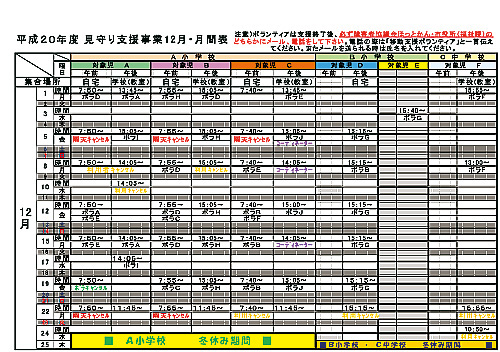

(参考資料22:支援月間表を参照)

参考資料22:支援月間表

②事業実施内容:ボラ保険、場所、支援校区、交通費

登下校見守り等支援ボランティア登録者は、事前にボランティア活動保険に団体加入する。移動支援対象児の自宅より在籍する学校までの通学路(校区内)を支援場所とし、対象児と一緒に徒歩での登下校支援を行う。場合によって、公共交通機関使用での支援もあると考える。支援場所までかかった実費での交通費は、使用した交通方法、支援距離を計算し支援翌月に支給した。

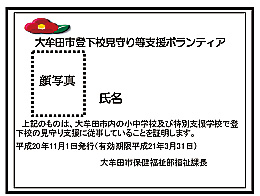

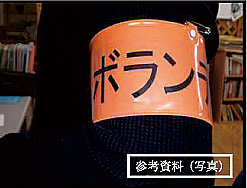

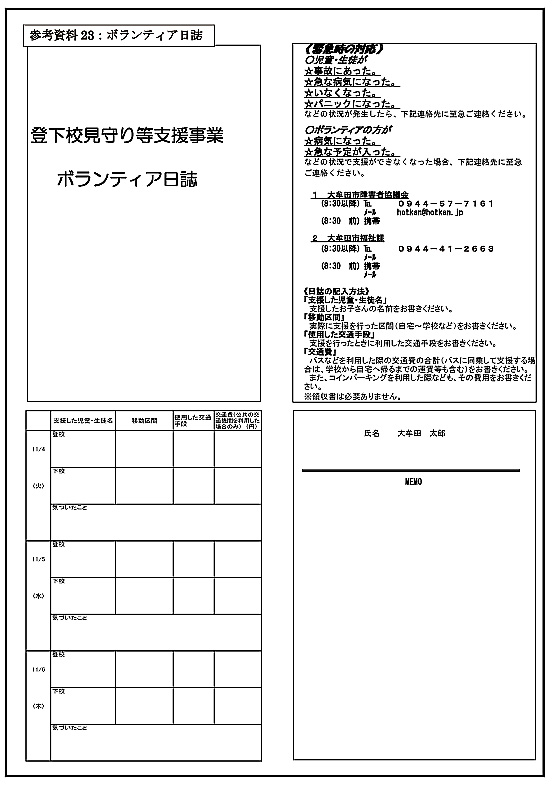

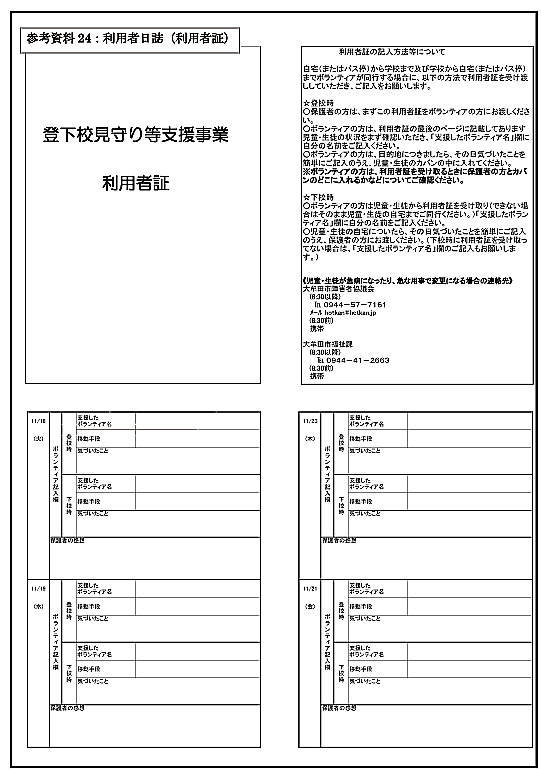

③支援方法・支援記録:利用者日誌(利用者証)・ボランティア日誌・ボランティア証

ボランティアは支援する時、ボランティア日誌を常備してもらうことになっているが、学校や通学路では確認するのが困難なため、“ボランティア腕章”と写真付の“ボランティア証”を付けて支援を行った。対象児の登下校支援中での情緒的反応や行動、ボランティアの気づいたことなどの活動内容を日誌に記録する。

対象児の支援方法として、事前のアセスメント内容より抜粋したレジメを参考とし支援を行う。支援終了後は、利用者日誌(利用者証)に状況報告を含めた感想などを記入、ボランティア日誌も同様とした。

(ボランティア日誌:参考資料23を参照・利用者日誌:参考資料24を参照)

○ボランティア証

登下校見守り等支援事業実施期間中に、ボランティア個人身分証明として、支援中は常時着用し、支援を行う。

○ボランティア腕章

登下校見守り等支援事業実施期間中に、ボランティア身分証明として、支援中は常時着用し、支援を行う。

④事業実施中の利用者日誌記入内容

支援実施中に使用した利用者日誌(利用者証)とボランティア日誌について、対象児別で支援があった曜日の利用保護者とボランティアの内容をまとめた。

(利用者日誌(ボランティア日誌):参考資料25参照)

⑤登下校見守り等支援事業経過中でのヒアリング(聴き取り)

登下校見守り等支援事業・ボランティア活動を実施し、支援についての問題点や改善方法等のヒアリングまたはディスカッションを行った。これにより支援対象児への対応、ボランティアの活動不安の軽減、情報交換の場として見守り支援事業の実施内容の改善を図った。

- 中間報告(ボランティア・保護者1次ヒアリング)については(ヒアリング記入用紙・参考資料26~29参照)とする。

- 合同インタビューについては(参考資料30参照)とする。

参考資料23:ボランティア日誌

参考資料24:利用者日誌(利用者証)

参考資料25:平成20年度登下校見守り等支援事業 利用者日誌・利用者証(ボランティア日誌)

- 対象児A(男児:軽度知的障害・自閉症/小学1年)

- 対象児B(女児:ダウン症候群/小学3年生)

- 対象児C(男児:ダウン症候群・心内膜欠損症・心臓病/小学1年生)

- 対象児D(男児:ダウン症候群/小学3年生)

- 対象児E(男児:自閉症/中学2年生)

- 対象児F(男児:広汎性発達障害・軽度精神発達遅滞/小学4年生)

■学生ボランティア6名(平成20年11月17日~12月22日迄)

1.ボランティアA

2.ボランティアB

3.ボランティアC

4.ボランティアD

5.ボランティアE

6.ボランティアF

■一般ボランティア4名(平成20年11月17日~平成21年1月30迄)

7.ボランティアG

8.ボランティアH

9.ボランティアI

10.ボランティアJ

<日誌内容>

1) 支援日(支援を行った日)

2) 支援したボランティア名(※①登校支援②下校支援)

3) 使用した交通手段

4) 保護者の感想

5) 気づいたこと(ボランティア記入内容)

6) ボランティア日誌抜粋

※「ボ:」・・・ボランティア『対:』・・・対象児「コ:」・・・コーディネーター

「保:」・・・保護者(以下日誌内容省略)

【対象児A・男児:軽度知的障害・自閉症(小学1年生)】

1

1) 11月14日(金)

2) ①登校:ボラA・D・F②下校:ボラH

3) 徒歩

4) 登校時はいつもと変わらず母親から離れなかったが、下校時は初めてボランティアHと2人で数メートル先に歩いて帰れたのでとても良かったです。

5) ①・②未記入

6) ①

- ボランティアA:今回で2回目でしたが、まだ慣れていないようすでした。お母さんが少しでも後ろを歩くと、直ぐに探してしまい、なかなかお母さんから離れられませんでした。ボランティアが話しかけると、返事をしてくれることもありましたが、今回はこちらからの呼びかけが少なかったと思います。今日は対象児Aの水筒の話、給食の話などをしました。

- ボランティアD:未記入

- ボランティアF:未記入

6)

②

- ボランティアH:活発で陽気、その割には言葉が聞き取りにくい、お母さんも親しみやすい方で、信号の渡り方でお話を聞く。

2

1) 11月17日(金)

2) ①登校:ボラB・D②下校:ボラA

3) 徒歩

4) 登校時なかなか親から離れず時間がかかったため、下校時も同じか心配になりのぞきに行ったが、帰りはスムーズに帰れたようで安心しました。

5)

①登校時間ギリギリだった。最初お母さんと離れるのが嫌で、お母さんに橋の所までついて来てもらった。その後はボランティアと一緒に行けた。

②未記入

6) ①

- ボランティアB:対象児Aは、今朝からお母さんの付添いなしでの登校を始めました。初めは嫌がり、途中までお母さんと一緒に行きましたが、通学路半分からはボランティアメンバーと行けました。

- ボランティアD:対象児Aは、最初は母親と離れるのを嫌がり、結局近くの橋の所まで母親について来てもらった。ぐずったことにより、出発が8時過ぎになり、学校到着が8:23のぎりぎりだった。

②

- ボランティアA:今日はお母さんなしで帰りました。教室まで迎えに行った時、私のことを覚えていたようで、対象児Aから近寄ってくれました。こちら からの話かけにもきちんと対応してくれました。途中、「ボ:あの信号機、今何色?」『対:青だよ。』「ボ:青は進んでいいの?止まらないとダメ?」『対:赤は止まれ。青は・・・進む。』というようなやり取りをしました。信号には赤・黄・青の3色があることも分かっていたし、どの色がどういう意味をなす物かも分かっていました。ただ、赤の時は止まるというのは直ぐに答えられましたが、青色の時は答えが出てくるまでに少し時間がかかりました。

3

1) 11月21日(金)

2) ①登校:ボラC・E②下校:ボラI

3) 徒歩

4) ボランティアだけで登下校2日目、1日目よりスムーズに出発ができた。良かったです。

5)

①あまり喋らなかったが、もくもくと歩いてくれた。安全確認をきちんとしていた。

②恥ずかしかったのか、話しかけてもうなずくだけだった。自分が慣れないせいか、ぎこちなかった。歩くのが速かったので、あっという間に送迎が終わった感じです。

6)

①

- ボランティアC:未記入

- ボランティアE:お母さんと一緒に登校しないようになったのは、すごい進歩だと思う。

②

- ボランティアI:恥ずかしかったのか話しかけてもうなずくだけ、自分も慣れないせいか少しぎこちなかった感じ。歩くスピードが早く、あっという間に終わった感じでした。

4

1) 11月28日(金)

2) ①登校:ボラA②下校:ボラI

3) 徒歩

4) 朝もニコニコして出て行きました。帰りは金曜で給食袋や体操服など荷物をボランティアの方に持ってもらい帰って来たが、なるべく本人に持たせて頂けたらいいなあと思います。

5)

①今日は交差点で、一時停止と左右の確認をする練習をしました。事前に「ボ:あそこで止まってね。」と言って直前でも呼びかけるとできました。でも、直前に言わないと止まらずに進んでしまいます。きちんとできた時、軽く頭を撫でてあげました。少し嬉しそうでした。

②2回目でしたが、びっくりしたのか『対:誰?誰?』とちょっと引かれた。持って帰る物が重かったらしく、下駄箱の所からかばん持ってと言われた。持ってあげました。

6)

①

- ボランティアA:交差点の手前で、「ボ:あそこが来たら1回止まって左右見てね。」と伝えましたが、1回目は失敗。2回目は少し止まるのが遅れてしまいましたが、1度止まって左右の確認ができました。3回目は「ボ:車、来てない?左右見てみて。」と言うとできました。こちらが事前に注意を促さないと、まだ1人では止まって確認ができません。止まって左右の確認でき時、頭を撫でて褒めました。少し嬉しそうでした。今日は「ボ:今、あの信号、何色?」と前もって質問しました。『対:今、青だよ。』と答えたので、「ボ:青だね。じゃあ、信号の下にいる人達は今歩いてる?止まってる?」と質問しました。『対:歩いてる。』と答えたので、「ボ:青は止まるの?歩く?」と聞くと、『対:青は歩く。』と答えました。赤の時も同じように質問しましたが、きちんと正確に答えられました。今日は何回か褒めてあげました。やはり対象児Aは、話しかけてくることはありませんでした。

②

- ボランティアI:いつも通り元気の一言、ただ今日は荷物が多く重そうだった。

5

1) 12月1日(月)

2) ①登校:ボラD②下校:ボラA

3) 徒歩

4) 今日は帰りは暖かかったようで上着を脱ぎ、自分で持って帰ってきた。とても良かったです。自立に一歩二歩位、進めた気がします。

5)

①最初は下を向いて歩いていたけど、徐々に前も見て歩いてくれた。本が重そうだったが、頑張って自分で持って行けた。

②今日初めて対象児Aから話しかけてくれました。スポンジボブ(アニメ)の話でした。

6)

①

- ボランティアD:対象児Aと一緒に学校へ行くのは11/17以来だった。今日、以前と違い、すんなりと学校へ行けたので良かったと思う。会話も少しですが、あったので良かった。

②

- ボランティアA:今日も交差点で止まる練習をしました。1回目は失敗。呼び止め「ボ:左から車が来てるよ。今渡って良かった?」交差点に戻って車を見ながら聞くと、『対:危ない。』と答えました。「ボ:じゃあ、さっき車が来てないか、左右を見た?もし車が来てたらどうする?危ないから・・・。」『対:止まる。』というようなやり取りをしました。2回目以降からは、交差点が来る度に「ボ:またあそこ(交差点)で何するんだっけ?止まって・・・?」と言うと『対:左と右を見る。』と答えてくれました。1回1回きちんと誘導すると止まって左右の確認ができました。今日できた時は頭を撫でて褒めました。途中で4、5人の小学生と合流し、一緒に帰りましたが、対象児Aから友達に話かけることはありませんでした。他の小学生と別れてしばらくすると対象児Aが私の顔を見ました。直ぐに下を向いてしまいましたが、「ボ:なに?」と聞くと、初めて対象児Aから話しかけてくれました。“スポンジ・ボブ”の話でした。ずっと下を向いて歩いている対象児Aが、顔を上げて私の目を見てくれたのは初めてでした。その後『対:あれ?友達は?』と友達がいなくなったことに気づいて質問もしてきました。信号の色とその意味はスムーズに答えることができ、こちらが「ボ:今は何色?」と注意を促しているので、もし、こちらが信号のことに何も触れなかったらどう行動するのか分かりません。

6

1) 12月5日(金)

2) 下校:ボランティアI

3) 徒歩

4) 今朝は雨のため、登校時ボランティアはキャンセルとのこと。下校は寒かったみたいで本人が、少々機嫌が悪いみたいだった。

5) 話かけたことに対してちゃんと答えてくれた。校門を出て直ぐ『対:かばん持って。』と言われたが、「ボ:みんな持ってるよ。頑張って持って行こう。」と言ったら持ってくれた。

6)

- ボランティアI:慣れたせいか話しかけられたらちゃんと答えてくれた。また『対:かばんを持って』と言わたが「ボ:自分で持とう」と言ったらなんとか持ってくれた。途中でまた『対:持って。』と言われて持ってあげました。

7

1) 12月8日(月)

2) なし

3) なし

4) 風邪のため、ボランティアのキャンセル連絡を前日にコーディネーターの携帯に何回もかけたが繋がらなかった。ボランティアに直接かけた方がいいのでしょうか。

5) 未記入

8

1) 12月10日(水)

2) なし

3) なし

4) 今日は下校時のみボランティアの予定でしたが、個人懇談で下校時間が早かったのでボランティアをキャンセルしました。

5) 未記入

9

1) 12月12日(金)

2) 登校:ボランティアA・E

3) 徒歩

4) 今日は帰りに迎えに行ったら「対:ボランティアさんは?」と本人が聞いてきた。楽しみにしていたようだ。金曜日は荷物が多いけど自分で持って帰った。今までだと嫌がっていたのに、随分自立しています。

5) 今日はいつもと変わりなし。でも一人で交差点で止まり、左右の確認をしていました。かなりの前進です。嬉しいです。

6)

- ボランティアA:久し振りに会いましたが、いつもと変わらないようすでした。今日は私の名前を教えたりしながら歩きました。いつもと違ったのは、初めて1人で交差点で止まって左右の確認ができていました。こちらが何も言わなくても、自分から行動していたのでびっくりしましたが、とても嬉しかったです。その時は何度も褒めてあげました。お母さんから『保:ボランティアのおかげでマミーズの信号からは1人で学校に行けるようになった。』と聞き、これも嬉しかったです。ただ、いつも黙々と歩くので何を考えているのか、ぼぉーっとしているのか気になります。たまに話かけても返事がなかったり、『対:うぅーん。』としか返事がなかったりするので、聞こえているのか、理解できていないのかが分かりません。そのような時は、違う質問を投げかけるようにしています。反応が大きい話題を探し、それを中心に話しています。

- ボランティアE:ずっと会っていなかったのが心配だったが、特に嫌がられなく行けた。前の時とは登校の雰囲気が違った。

10

1) 12月15日(月)

2) ①登校:ボラE②下校:ボラA

3) 徒歩

4) ボランティアの方達にも慣れてきたようで、気を緩めているみたいです。

5)

①普段より会話が弾み、スムーズに登校ができた。信号の確認もきちんとできた。

②今日は行動パターンが多くて歩道の端の手すりを触ったり、ちょっと立ち止まって寄り道したりしていました。用水路から出ているススキを引っ張った時、水の中に入りそうで少し心配でしたが、説明してみると危険だと分かったようです。

6)

①

- ボランティアE:まだ名前が覚えられていないが、前回と違い少し親密になったような気がした。

②

- ボランティアA:今日は歩きながらガードレールを触ったり、道端で立ち止まったり、目につく物が気になっていたようです。途中、マミーズ横の用水路からススキが生えていたので、それを引っ張っていました。ガードレールから身を乗り出していたので少し危なかったです。「ボ:もし、その草がちぎれて、その反動で水の中に落ちてしまうかもよ。」などの説明しながらその行為が危険ということを話すと、『対:危ない。』と分かったようです。しかし、またしばらくすると同じような行動をしてしまいます。その度に身振り手振りを用いて「ボ:もし・・・。」という形で説明を繰り返しました。会話で「ボ:私の名前は何?」という質問をして『対:忘れた。』と言われました。そこで、名前を教えて何回か2人で口にした後、しばらくしてもう1度質問をしました。すると、『対:わからない。』と言われ、頭を自分の両手で押えて、少しパニックになっていました。その後は、直ぐに違う話題に変え、状態は元に戻りました。パニックというのも、その場で立ち止まって頭を抱えて『対:わからない。』と言い、少し困惑しているような表情でした。いきなり叫んだり、走りだしたりすることは、あまりありませんでした。その後は、いつも通り歩いて帰れました。交差点で一時停止して左右の確認をすることは、日によってできたりできなかったりしているようです。今日は私が注意を促しても、そのまま確認なしで通り過ぎていました。今日は、「ボ:(対象児Aの名前)君の手、大きいね。」と言って、私と手を合わせたり肌を触れたりしながらスキンシップを取りました。

11

1) 12月17日(水)

2) 下校:ボランティアI

3) 徒歩

4) 未記入

5) 送迎風景を写真で撮られて機嫌が良かった。人数も多くて楽しそうでした。

6)

- ボランティアI:送迎風景、写真に撮られて嬉しそうでした。人数も多かったので、本人も楽しく帰れたみたいでした。

12

1) 12月19日(金)

2) なし

3) なし

4) 7:50から登校ボランティアだが、ボランティアの姿が見えずコーディネーターに電話をしたが繋がらず、ボランティア本人に電話をしました。その後コーディネーターから電話があった。電話が繋がらないことが多いです。

5) 未記入

13

1) 1月9日(金)

2) 下校:ボランティアI

3) 徒歩

4) 未記入

5) 帰り道、興味引く物があったりすると時々立ち止まり進まないこともありました。寒いのに『対:暑い。』と言って上着を脱ぎたがったりして、こっちが心配したりした。体温調整が苦手のようだ。

6)

- ボランティアⅠ:興味ある物、目に入ったりしたら立ち止まりなかなか進まないこともありました。寒いのに『対:あつい、あつい。』と言って上着を脱いだりしてこっちが心配でした。体温調整が上手くできないのかな?

14

1) 1月16日(金)

2) 下校:ボランティアI

3) 徒歩

4) 未記入

5) 慣れて甘えているのか金曜日は荷物が多く、重いので必ずかばんを持ってと言う。なるべく自分で持つように声かけをすると、頑張って持って行くようにはなりました。

6) ボランティアI:慣れて甘えているのか、金曜日は荷物が多く重いので必ずかばんを持ってと言う。なるべく自分で持つように声かけをすると頑張って持って行くようになりました。

15

1) 1月23日(金)

2) 下校:ボランティアI

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6)

- ボランティアI:未記入

16

1) 1月30日(月)

2) 下校:ボランティアI

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアI:未記入

【対象児B・女児:ダウン症候群(小学3年生)】

1

1) 11月17日(月)

2) 登校:ボランティアE・H

3) 徒歩

4) B小学校入口のガソリンスタンドの所で、人と車と込み合っていたせいだと思いますが、横断歩道を渡して誘導して下さっていました。今後のためにも、ここは少し待って人や車をやり過ごしてから横断歩道を渡らずに手前の道路を歩かせて頂けるようにお願いしました。

5) 道路で急な移動をさせてしまい、以後気をつける点と感じた。対象児Bは今日も元気でした。

6)

- ボランティアE:未記入・ボランティアH:未記入

2

1) 11月17日(月)

2) 下校:ボランティアD

3) 徒歩

4) 未記入

5) 最初、対象児が少し緊張していた。

6)

- ボランティアD:対象児Bは、最初緊張していたけど、直ぐ仲良くなれた。お母さんの話をいろいろ聞いて、ただ仲良くするだけではいけないと思った。その子のためになるようなボランティアを心がけたい。

3

1) 11月21日(金)

2) ①登校:ボラA・B②下校:ボラH

3) 徒歩

4) ボランティアの方が迎えに来てくださる日は、楽しみで朝の準備も円滑にできます。なるべくなら荷物は本人に持たせて頂いた方がいいと思います。荷物を持って歩く練習にもなると思います。

5)

①後ろから来た自転車のベルの音が聞こえているようだったが、注意を払うようすがなく、話に夢中でした。ガソリンスタンドを曲がってからの道が狭く、車と距離が近いので怖いです。

②相変わらず元気で帰って来ました。

6)

①

- ボランティアA:小学校近くのガソリンスタンドの曲がり角がとても狭く、車と子どもとの距離が近いので注意が必要です。後ろから来た自転車のベル音は聞こえていたようですが、特に注意を払ったり寄ったりするようすがありませんでした。今日は私達、ボランティアが注意して避けましたが、これからは自分で気づいてもらい、それから自分で行動を起こしていけられるように話かけていきます。

- ボランティアB:話をしながら歩いていると、話に夢中で後方の自転車への注意が疎かになっていました。ベルの音には気づいていたようすで、今後は道の端に避けるようになれるまで声かけをしていきたいと思います。後、ガソリンスタンドを曲がってから歩道と車の距離が狭いので危険です。

②

- ボランティアH:いつもに変わらず朗らかで元気。気を病むようなことは別にありません。

4

1) 11月28日(金)

2) ①登校:ボラB・C②下校:ボラ・H

3) 徒歩

4) 満足げに嬉しい顔で登下校できました。

5)

①歌を歌いながら、にこにこしていた。信号を赤や青ときちんと判断していたし、自転車にも気づいていた。水溜りを見つけると1度止まり、飛び越えていた。

②特に、意外なことはなし。少しだけ荷物が多かったようです。

6)

①

- ボランティアB:歌を唄いながら楽しそうに登校していました。横断歩道で走る癖があるように思います。

- ボランティアC:未記入

②

- ボランティアH:未記入

5

1) 12月1日(月)

2) 下校:ボランティアD

3) 徒歩

4) 未記入

5) 今日は手を繋がず2人で歌いながら帰って来ました。細い道などの安全確認もちゃんとできていました。

6)

- ボランティアD:対象児は、教室の前で待っている私を見つけたのか、すごく笑顔で手を振ってくれた。一緒に歌いながら帰って来た。途中、小さな犬とすれ違った時に、少し怖がっていた。

6

1) 12月5日(金)

2) 下校:ボランティアH

3) 徒歩

4) 未記入

5) 今日は風が冷かったけど元気で帰って来ました。

6)

- ボランティアH:寒かったけど元気で自宅に着くまで上機嫌でした。

7

1) 12月8日(月)

2) 登校:ボランティアD

3) 徒歩

4) 未記入

5) 今日は5分遅れて出てきたけど、元気に歌いながら学校に行けました。校長先生にもちゃんとあいさつできていた。

6)

- ボランティアD:今日の対象児Bは、登校予定時刻の7時55から5分遅れて出てきた。気持ちだけ張りきっていて、準備がなかなか進まなかったらしい。だけど、学校までの道のりはすごくスムーズだった。歌を歌ったり楽しそうだった。途中、校長先生にも元気にあいさつをしていた。学校近くの交差点で別の対象児Cと会ったので、一緒に仲良く行った。

8

1) 12月12日(金)

2) ①登校:ボラC・D②下校:ボラ・H

3) 徒歩

4) 未記入

5)

①今日は手を繋いで学校へ行った。寒いのにいつもよりすごく元気だった。

②相変わらず元気でした。でも荷物が重たくて、少し眠たかったようす。

6)

①

- ボランティアC:未記入

- ボランティアD:今日は、ボランティアCと2人で対象児Bと一緒に学校へ行った。対象児Bは今日も元気で、たくさん歌を歌っていた。クリスマスが近いのか、ジングルベルをよく歌っていた。お母さんからお菓子を貰った。本当にありがとうございます。

②

- ボランティアH:未記入

9

1) 12月15日(月)

2) ①登校:ボラD②下校:ボラH

3) 徒歩

5) 未記入

5)

①今日は友達を見つけて走りだそうとした。その他は特に大丈夫だった。

②元気です。

6)

①

- ボランティアD:朝、家の前で待っていると、カーテンの隙間から対象児がニコニコ顔を出していた。いつも通り通学路を歩いていると、川に空が反射して、とてもきれいだったのを2人で立ち止まって見た。友達を見つけて走りだそうとしたのを捕まえた。その後はいつも通り学校へ行った。

②

- ボランティアH:未記入

10

1) 12月19日(金)

2) ①登校:ボラC②下校:ボラH

3) 徒歩

4) 未記入

5)

①元気にクリスマスソングを歌っていた。地域の方にも元気よくあいさつをしていた。機嫌がとても良かった。

②別にありません。元気です。

6)

①ボランティアC:未記入

②ボランティアH:未記入

11

1) 1月16日(金)

2) 下校:ボランティアH

3) 徒歩

4) 未記入

5) 特になし。

6) ボランティアH:未記入

12

1) 1月23日(金)

2) 下校:ボランティアH

3) 徒歩

4) 未記入

5) 今日はいつもに増して元気でした。

6) ボランティアH:未記入

13

1) 1月30日(月)

2) ボランティアH

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアH:未記入

【対象児C・男児:ダウン症候群・心膜欠損症・心臓病(小学1年生)】

1

1) 11月18日(金)

2) 下校:ボランティアJ

3) 未記入

4) 未記入

5) 未記入

6)

ボランティアJ:元気で直ぐにお話ができました。途中「しんどい、これ持って。」と言ってきますが、なんとかランドセルの中にしまって帰りました。言うことを聞いてくれ、危険もありませんでした。

2

1) 11月27日(木)

2) ①登校:ボラD・E②下校:ボラJ

3) 徒歩

4) 初めて、ボランティアのお兄さんとお姉さんと登校。親の思いとはうらはらに、本人はいたって大喜び。元気良く、だだをこねることもなく楽しく登校できました。下校時は朝のお兄さんとお姉さんが迎えに来ると思ったのか帰りはなぜか納得いかなかったようで、帰りのボランティアの方にご迷惑をおかけしたようで、大変申し訳なかったです。頑張って下さってありがとうございました。

5)

①最初だったが、非常にオープンな接し方をしてくれたので、かなり会話が進んだ。その他は突然の行動が気になったので、以後気をつけます。

②元気で“しりとり”をしながら帰る。座り込んだり、しばらく休むと立ち止まる。

6)

①

- ボランティアD:未記入

- ボランティアE:未記入

②

- ボランティアJ:未記入

3

1) 11月28日(金)

2) ①ボラ:B・E

3) 自宅~A小学校

4) 徒歩

5) 未記入

6)

①

- ボランティアB:前日に、対象児Cと少し会っていたおかげで、朝会った時に直ぐに仲良くなれた。今日は支援初日ということで、お母さんも学校までついて来た。しかし、対象児Cはお母さんがついて来なくてもいいみたいだった。対象児Cの大好きな“しりとり”をしながら学校まで行った。途中で水溜りを見つけて、それ以降ずっと水溜りに入っていた。通学路は細い道が多かった。赤信号と分かっていたみたいだったけど、走りだそうとしていた。

- ボランティアE:支援日が、初めて会った次の日だったので心配だった。想像以上に明るく良い子だった。

4

1) 12月1日(月)

2) 下校:ボランティアE

3) 徒歩

4) 未記入

5) 疲れるとランドセルを脱ぎだしたりしていた。その他は横断歩道などをきちんと確認をしたりしていたので偉かった。

6) ボランティアE:変わらずフレンドリーだった。他に神社の鳥居に石を投げることは習慣になっているようだった。

5

1) 12月5日(金)

2) 下校:コーディネーター(女性)

3) 徒歩

4) 今日はとっても寒くて大変だったと思います。ありがとうございました。対象児Cはとても元気に帰って来て「がんばった。楽しかった。」とコーディネーターと下校できたのが嬉しかったようでした。ご苦労さまでした。

5) 今日は寒かったため、少し走りながら下校した。とても楽しそうに“しりとり”や“英語しりとり(色)”をしながら下校した。自宅前になると足早で帰って来た。今日も神社で石投げをしていた。

6) コーディネーター:未記入

6

1) 12月8日(月)

2) ①登校:ボラE②下校:コーディネーター(男性)

3) 徒歩

4) 登下校お世話になりました。朝はわがままも言わずスムーズに登校でき、ほっとしました。おトイレに行きたくなるなどのハプニングが起こり、臨機応変に対処して頂き本当に助かりました。ありがとうございました。

5)

①わがままも言わず、言うことを聞きながら登校できた。

②途中トイレに行きたがったので「JAまで我慢しようね。」と言ったら我慢してくれました。とても元気が良かったです。

6)

①ボランティアE:未記入

②コーディネーター:未記入

7

1) 12月12日(金)

2) ①登校:ボラB・F②下校:ボラJ

3) 徒歩

4) 登校担当の方、初めての場所で子どもとも初対面で本当に気を遣って頂き、ありがとうございました。登下校ともボランティアの方と一緒だと頑張り屋さんになれる子ども本人のようです。お世話様でございました。

5)

①今朝ボランティアが道に迷い、遅れてすみません。登校中に違う道に入り込んでしまって遅刻しました。すみません。

②今日は単語(英語)遊びをしながらとても元気に帰りました。でも時折、動いている車に足で蹴るマネをしたりしていました。

6)

①

- ボランティアB:今日はボランティアEと2人で支援でしたが、2人共初めてだったので、通学路が分からず、対象児Cに任せていたら違う道を行って、同じ所をぐるぐる回りました。ランドセルを持たせたりしてしまうことがあったので自分で持つようにちゃんと注意しなくてはと思いました。

- ボランティアF:初めての場所で5分位遅刻してしまった。自分が初めてだったせいかとてもぐずってなかなか学校に行こうとしなかった。

②

- ボランティアJ:校区内の方も声をかけてくださたりと、安心して登下校できる環境だなと感じました。

8

1) 12月15日(月)

2) ①登校:ボラB②下校:コーディネーター(男性)

3) 徒歩

4) 登下校とも元気にお姉さんお兄さんの言うことも聞けて元気に歩けて良かったです。お世話になりました。ありがとうございました。

5)

①今日は“しりとり”とサンタの歌を歌いながら真っ直ぐ学校に行けました。今日は偉かったです。

②サンタの歌を歌い、“鬼ごっこ”をしながら帰りました。終了後にありがとうと言ってくれました。

6)

①ボランティアB:未記入

②コーディネーター:未記入

9

1) 12月19日(金)

2) ①登校:ボラB②下校:ボラJ

3) 徒歩

4) 未記入

5)

①今日は“鬼ごっこ”がしたかったみたいで走りだした時に、車が来て危なかったです。でも危ないので「駄目だよ。」と言うと、分かってくれました。

②石で色んな所を叩いて違った音がいろいろ出て、楽しみながら帰りました。遅くなってすみません。明日お父さんとプールに行くんだと嬉しそうにしていました。

6)

①ボランティアB:今日は“鬼ごっこ”をしながら登校がしたかったようで、“じゃんけん”をしながら行きました。車が来て危ない場面があったので「ボ:今、怖かったね。だから走ったらダメだよ。」と言ったら少し分かってくれたように思います。

②ボランティアJ:遊びが楽しくて下校に30分程度かかったと思います。お母様が待っていたので少しテンポアップして帰らなければと感じました。

10

1) 1月9日(金)

2) 下校:コーディネーター(女性)

3) 徒歩

4) 寒い中お世話になりました。朝『保:今日はボランティアさんのお迎えだよ。』と言うと子どもはとても喜んで頑張るポーズをしてました。左右確認ができるとは、私もビックリ。なんか小さなことでも嬉しい私です。ありがとうございました。

5) 今日は交差点や白線などで遊びを入れながら注意をすることをして下校しました。ちゃんと左右確認をしたり、車・自転車など来たら、止まる・白線から出ないなどばっちりでした。

6) コーディネーター:対象児を教室まで迎えに行こうとしたら、担任の先生と一緒に下駄箱まで来た。週末、雪が降る予報があったので対象児に「コ:明日は雪が降るかもしれないよ。」『対:雪だるま作れる、こぉーんくらい大きいの(ジェスチャー)』「コ:雪がたくさん降ったら大きい雪だるま作れるね。」『対:降る?』「コ:楽しみだね。」と言いながらガソリンスタンド横の信号まで到着。「コ:信号は?」『対:青』「コ:行っていい?」『対:いいよ。』と言いながら、横断歩道の白線だけ踏んで進んだ。国道沿いの歩道では“鬼ごっこ”をした。歩道から出たり、交差点・横からの細道合流地点では、止まって確認しないと鬼になると決めた。走っては休憩、また走って休憩を繰り返した。途中、同学年の児童(以下同級生)と一緒に“鬼ごっこ”をした。同級生は対象児のことを気にしながら鬼ごっこをしてくれ、一緒に交差点や危ない所では止まった。前方に下校中の児童集団がいて、その横を走り抜けると「他児童:ばいばい。」と声をかけてくれ、『対:ばいばい。』と対象児も返す。JA交差点より歩道が細いため、白線と側溝ブロックを電車のレールと見立て、“電車ごっこ”をして帰った。対象児はバランス良く側溝ブロック上を歩いていた。バランス感覚としては、多少左右へのぐらつきは見られたが、上手にバランスを取りながら進んで行った。途中、車が横を通ったが、車が通る前にその場で止まるというルールも後づけした。ルールを守りながら楽しく下校して行った。また、細道との合流場所では事前に声をかけ「コ:車にぶつかったらどうなる?」と聞くと、『対:怪我して血が出る。』「コ:怪我して、血が出て痛いよね。それじゃ、車が来たらどうするの?」『対:・・・。』「コ:止まる。分かった人?」『対:はぁい。』というように確認をし、事前に「コ:車が前から来たよ。」『対:うん(止まる)。』「コ:良くできたね、やったね。」と褒めると嬉しそうに笑い、次も同様に声かけすると止まるようになった。事前に確認しながら下校支援スタートすれば、対象児も理解し行動に移せたと思う。自宅まで“電車ごっこ”をしながら帰った。

11

1) 1月16日(金)

2) 下校:コーディネーター(女性)

3) 徒歩

4) 昨日、『保:明日ボランティアさんのお迎えだよ。』と対象児Cに話していたことを今朝『対:今日はボランティアさん。』と覚えていたのでビックリ。楽しみのようすでした。今日も大変お世話になりました。ありがとうございました。

5) 今日教室まで迎えに行った時、少し元気がないように見られましたが、下校中少しずつ楽しみ始めたのか笑顔が増えていきました。交差点・車が通る時は、必ず止まるということを事前に約束すると、きちんと止まって左右確認、停止することができました。又、電車遊び、石音遊びをしながら帰りました。石でいろんな音を出しては、次の物(石)を探していました。

6) コーディネーター:教室まで迎えに行ったが、下校するまで少し元気がないように見受けられた。少しずつ気分を上げさせるために、初めは会話に重点をおいて支援をした。今日は手袋を持って来ていなかったため、コーディネーターの手袋を付けた。まずはそのことについて会話スタート。校門からガソリンスタンド前の信号まで側溝ブロックを上手に渡る遊びをし、対象児も少しずつテンションが上がってきたようす。信号では事前に確認させ、横断歩道の白線だけを上手に渡った。国道沿いの歩道では“鬼ごっこ”をした。ルールとして、交差点・横からの細道合流地点では、止まって確認しないと鬼になると決めた。下校中の児童集団が先100m内にいたため、その間の距離で鬼ごっことした。交差点前で「コ:道が切れるよ。さぁどうするのかな?」と声かけすると直立し、左右確認。「コ:車は来てますか?」『対:来てます(冗談で言うこともある)。』「コ:それじゃ行けないね。」『対:来てないよ。』「コ:確認した?」『対:(左右確認しながら)した。』鬼ごっこスタート。途中休憩を入れ、道端に落ちている石を拾い、いろんな物の音を楽しみながら帰った。『対:これは?(石でトントン・・・)いい音。』、「コ:あそこの電柱はどう?」電柱まで走り、『対:いい音!』という感じで下校して行った。途中後方から自転車が来たので「コ:後ろから自転車が来たよ。」と声かけすると、自転車を確認後、その場に止まった。できた時は褒めると、同じような状況の時、声かけするとできた。“石音出し遊び”中に歩道と車道白線との間に、石を見つけ『対:あ、石があったよ。』とコーディネーターに呼びかけた。「コ:石がほしいの?」『対:うん。』「コ:でも車が来るから危ないよね。」『対:うん。』「コ:石を取ってもらいたいですか?」『対:はい。』先にコーディネーターは車が来ないことを確認し、対象児も同様に確認させ、コーディネーターは歩道からは出ずに石を取り、対象児に渡すと『対:ありがとう。』とお礼を言った。JA交差点からは歩道が細いため、白線と側溝ブロックで“電車ごっこ”をした。対象児はブロック、コーディネーターは白線をレールと見立てその上を通り、出てしまうとアウトで“デコピン”というルール。2人ではみ出さないように進んで行く。途中、対象児がはみ出してしまうと「コ:はい、アウト1回。」『対:えー出てないよ。』「コ:ちゃんと見てるよ。」とルールを守らせた。途中車が来た時は「コ:前から車が来てるけど、どうするの?」、車を確認させ、止まりながら『対:えっと・・・』、「コ:そう、ストップ。よくできたね。」と褒める。下校中10台程通ったが、必ず止まらせ確認をし、できると褒めた。そのうち声かけをすると車を確認し止まるようになった。声かけに対して『対:ストップ。』と言えるようになった。対象児のテンションを下げないようにし、自主的に行動できるような声かけをした。自宅近くになると『対:もうすぐでお家だよ。』「コ:そうだね、早かったね。」『対:ねぇ。どうしよっか?』「コ:どうやってお家まで帰ろうか?」『対:走ろっか?』「コ:それでは・・・スタート!」楽しそうに走りだした。疲れたのか休憩し、コーディネーターに『対:次は?』「コ:スキップとかどう?」『対:する。』スキップしながら進んだ。自宅前になると『対:ママいるかな?』「コ:お家で待ってるかな?」『対:そぉっと帰ろう。』シィー(ジェスチャー込)と言いながら歩いて行った。自宅到着、玄関にて『対:ただいま。』と元気よく言っていた。

10

1) 1月30日(金)

2) 下校:コーディネーター(女性)

3) 徒歩

4) 未記入

5) 今日は2週間振りだったので、足の調子もあり、どのようにしながら帰るか考えていましたが、対象児Cから、『対:あそぼ!』と言って前回と同じようにブロック渡りの遊びをして帰りました。途中、音出し遊びをしたり、“電車ごっこ”もしました。車が来た時には、『ボ:前から車が来たよ。』と伝えると、止まって確認をしていました。少しずつ確認をすることの意味を理解しているようにも見受けられました。いつも明るく楽しみながら、下校しているようでした。

6) コーディネーター:教室まで迎えに行くと、直ぐにコーディネーターに気づき、帰る用意を急いでしていた。他の対象児を待つことになったが、説明をすると『対:分かった。』と言い一緒に待ってくれた。下校支援スタート直後、2月節分の鬼の話を始めた。保護者より鬼がとても怖いという話を聞いていたので、対象児に聞いてみると『対:鬼怖いよ!鬼が来るね。』と節分が近づくのがとても怖いようすだった。小学校近くのガソリンスタンドの横断歩道では、コーディネーターが一言だけ声かけをすると止まり、信号の確認ができるようになっていた。国道沿いの歩道では今までと同様にルールの説明をしてから、石音出し遊びをした。途中、下校中の児童集団と合流しながら下校した。交差点・横からの細道合流地点では、「コ:道が切れるよ。」と声かけすると必ず止まり確認をしていた。JA交差点では見守り隊より声かけをしてもらい、対象児も『対:さようなら。』と大きな声であいさつをしていた。細道では前回と同様に側溝ブロック上と白線を通る“列車ごっこ”をしながら帰った。通学路にある小川へ石を投げ入れ、音を楽しむことが好きだったようで2回のみ一緒にした。ただ、橋から身を乗り出すと危険ということと新たなルールを伝えた。何回もしたかったようすだったが、約束は守るということを伝えると、納得し止めた。途中、自宅近くで対象児の兄と一緒に帰った。対象児のようすを見ながら兄が先導し、工事中の所では対象児が行くのを確認してまた先導してくれた。自宅近くからは、皆でかけっこをした。対象児も兄と競争しながら楽しそうに走っていた。

【対象児D・男児:知的障害・ダウン症候群(小学3年生)】

1

1) 11月17日(月)

2) 下校:ボラB

3) 徒歩

4) いきなり走りだしたのはボランティアBさんが初めての方だったので、試したのかもしれません。慣れたら大丈夫なので・・・。また、3人で対象児Dを囲む様な感じより、少し離れて見守ってほしいです。

5) いきなり走りだしたので、どうしたらよいか分からなかったのですが、途中からは少し話ながら歩いたりできました。

6) ボランティアB:対象児Dは、いきなり走りだして、どうしたらよいのか分かりませんでしたが、友達にバイバイと声をかけたりして、とてもいい下校だったと思います。

2

1) 11月21日(金)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 担任の先生が出張で臨時の先生が5時限目と帰りをみてくれていて、この先生を試したようだ。靴をそっと持ち出し、いつもと違う出口から出て、シーソーで遊んでいたということです。

5) シーソーで遊ぶ。

6) ボランティアG:靴を持って玄関を通らないでシーソーで遊んでいた。

3

1) 11月28日(金)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 未記入

5) 初めて対象児DがボランティアGに「ありがとうございました。」とキチンとあいさつしたので、2人でびっくりしました。

6) ボランティアG:自宅に着いたら大きな声で『対:ありがとうございました。』と言ってくれた。

4

1) 12月1日(月)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) いつも犬が吠えるため、吠えたら出ようと思いつつ家のことをしていてボランティアGが来られたのが分からず、ボランティアGも時間になったので、学校へ向かわれたそうで、ボランティアに直接連絡すればよかったけれど、慌てて大障協に電話しました。時間がなかったので、余計に慌ててしまった。

5) 未記入

6) ボランティアG:今日も元気、帰り際には、ふざけてのお礼のあいさつをした。対象児Fの家を確認本人とも話ができた。帰りの道順(歩道を歩く事)についても本人、母親と打ち合わせをした。本人も理解できたようす。

5

1) 12月5日(金)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアG:未記入

6

1) 12月8日(月)

2) 下校:ボランティアB

3) 徒歩

4) 未記入

5) 今回で2回目だったので、だいぶ慣れていたようでした。一緒に帰りながら、たくさん笑ってくれて嬉しかったです。

6) ボランティアB:今日で対象児Dとの下校は2回目だったが、1回目より慣れたようすで走ったりすることもなく、下校できた。帰り道ずっと対象児が笑顔だったのが嬉しかった。

7

1) 12月12日(金)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアG:未記入

8

1) 12月15日(月)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアG:未記入

9

1) 12月19日(金)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) やっぱりふざけて、サッと走って反対の道を走って行ったそうですが、慣れて楽しんでいる感じのようです。ボランティアGも「今日はどんな姿を見せてくれるかな」と言って下さるので頼もしいです。

5) 未記入

6) ボランティアG:未記入

10

1) 1月9日(金)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアG:未記入

11

1) 1月16日(金)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアG:未記入

12

1) 1月27日(金)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアG:未記入

【対象児E・男児:自閉症(中学2年生)】

1) 11月17日(月)

2) 下校:ボランティアE・F

3) 徒歩

4) 興奮して帰って来ました。今日で自信がついたようです。次は誰が来るのかを確認していました。次回を楽しみにしています。

5) パーソナルスペースが上手く取れておらず、拒絶された時もあった。緊張していた。

6)

- ボランティアE:未記入

- ボランティアF:対象児のパーソナルスペースに少し入ったようで途中立ち止まることがあった。非常に緊張していた。

2

1) 11月26日(水)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアG:対象児Eは私を覚えていてくれて嬉しい。

3

1) 12月1日(月)

2) 下校:ボランティアF

3) 徒歩

4) 未記入

5) 今日は本当に良かった。

6) ボランティアF:今日は本当に対象児の機嫌が良かったためか、いろんな話をして帰った。お母さんもびっくりする程、対象児Eとの距離が縮まった気がする。

4

1) 12月8日(月)

2) 下校:ボランティアF

3) 徒歩

4) 未記入

5) 今日は雨だったためか、前回よりも緊張している感じがした。

6) ボランティアF:今日は少し雨が降っていたせいか、なんだか注意散漫になっていた気がする。修学旅行が近いらしく旅行の話をすると話にのってきた。

5

1) 12月11日(木)

2) 下校:ボランティアF

3) 徒歩

4) 未記入

5) 今日で最後でした。最初とすると、ずいぶんいい方向に良かったと思う。

6) ボランティアF:未記入

6

1) 12月15日(月)

2) 下校:ボランティアF

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアF:今日は最後のボランティアということで、対象児Eのクラスの子と一緒に写真を撮らせてもらった。対象児Eとはだいぶ距離が近づき、とても自分としては満足である。これから対象児Eはどんな大人になるのかな。

7

1) 1月15日(木)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアG:未記入

8

1) 1月21日(金)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 未記入

6) ボランティアG:母親の同伴なしで帰宅。問題なし。

9

1) 1月26(月)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアG:母親も同伴なしで帰宅。鼻歌まじりで気分よし。

【対象児F・男児:広汎性発達障害(アスペルガー・ADHD)軽度精神発達遅滞(小学4年生)】

1

1) 12月3日(金)

2) 下校:ボランティアG

3) 徒歩

4) 未記入

5) 未記入

6) ボランティアG:今まで通りの道順を通い、(歩道に変更はできなかった。)タッチして別れる。

参考資料26:平成20年度移動支援事業 一次ヒアリング記入用紙

| 記入日 | 保護者(支援対象児)氏名 | |

| 移動支援当初の子どもの様子・気付いたこと | ||

| 現在、移動支援中の子どもの様子・ボランティアとの関係について | ||

| 支援中で気になること(疑問や不安な事など) | ||

| 今後の支援について(ボランティア・コーディネーターに伝えたい事) | ||

| 移動支援の感想 | ||

参考資料27:平成20年度移動支援事業 一次ヒアリング記入用紙

| 記入日 | ボランティア氏名 | |

| 移動支援当初の対象児の様子・気付いたこと(支援している対象児すべて) | ||

| 現在、移動支援中の対象児の様子・ボランティアとの関係について(支援している対象児すべて) | ||

| 支援する時、気を付けている事(支援している対象児・全体的な事) | ||

| 移動支援中の疑問点(困っている事・不安な事など) | ||

| 移動支援の感想 | ||

参考資料28:平成20年度登下校見守り等支援事業 1次ヒアリング【利用児及び保護者(6名)】

<ヒアリング設問>

① 登下校見守り等支援当初の子どもの様子について(情緒面・ボランティアとの関係など)

② 現在、登下校見守り等支援中の子どもの様子(情緒面・ボランティアとの関係など)

③ 登下校見守り等支援中で気になること(疑問や不安なこと)

④ 今後の登下校見守り等支援について(ボランティア・コーディネーターに伝えたいこと)

⑤ 登下校見守り等支援の感想

【対象児A・男児:軽度知的障害・自閉症(小学1年)/保護者】

① やはり当初は、打ち溶けにくい面がありましたが、顔合わせなどをして頂き、だいぶ馴染みやすくなったようです。ボランティア初日のみ、親と離れての登校を嫌がっただけで、その後はスムーズに登校しています。

② 最初の頃からは、ボランティアに迎えに来て頂くのを、とても喜んでおりました。そして日々進むにつれて、自立登校しなくてはならない自覚が出てきたように見受けられます。

③ 交差点などでは、本人はどのようにしているのか不安。

④ とても感謝しています。ありがとうございます。このままでよろしくお願いします。

⑤ とてもありがたい支援活動で、助かります。自立登校の手助けになりますし、親との自立の第一歩を踏み出すことができました。これから先も続けて支援が継続して頂けたらいいと思います。そうすると市内の小学1年生はとても助かると思います。

【対象児B・女児:ダウン症候群(小学3年)/保護者】

① 初めは少し緊張しているようすでしたが、すぐ慣れたようでした。

② 「今日はボランティアさんよ。」と伝えると、嬉しそうに張りきって朝の準備もスムーズにできています。

③ 通学路の交通量が多いため、本人やボランティアの方が心配ですが、今のところ上手く対応して頂いているようです。

④ 本人が自分でできることはなるべくさせて頂きたいと思います。例えば荷物ですが、本人が持てそうであるなら荷物を持って歩く練習にもなりますので、持たせて頂きたいと思います。

⑤ 下に兄弟がいるため、移動支援はとても助かっています。本人の楽しみにもなっているようです。

【対象児C・男児:ダウン症候群・心内膜欠損症・心臓病(小学1年)/保護者】

① 今日が移動支援初めてだったのですが、前日にボランティアの方々が自宅に来て頂き、顔合わせができたので、子どもにとっての明日の心の準備ができていたと思います。

② 今朝(11/28)は問題なく、スムーズにボランティアの方と楽しく登校できていたと思います。

③ すごくありがたいんですけど、ボランティアに付いてくださる人数が、マンツーマンの方がいいのではないかと思いました。

④ 障害を持っている子どもの親としては、とてもありがたい支援だと思います。ぜひ、将来に繋げて頂ける活動になればと思います。よろしくお願い致します。今朝(11/28)スタートしたばかりなので上手く伝えることができないのですが、子どもも親も自立への、また新たな一歩になれるような気がします。

【対象児D・男児:ダウン症候群(小学3年)/保護者】

① 予想通りボランティアの方を試すようなことをそれぞれ行い、2回目3回目になると自分から手を繋いだり、仲良く歩く事ができている。

② 良好。

③ 工事があっているので。(工事中の所が心配。)

④ 同じ人でお願いしたい。

すごく良いチャンスを貰ったと思う。これをきっかけに朝、完全に自立登校ができるようになった。

ボランティアの方がコロコロ変わらない方がよかった。

【対象児E・男児:自閉症(中学2年)/保護者】

① 最初は緊張していました。周りもあまり見る余裕もなかったです。帰ってからは達成感があったようです。

② 1回目よりも2回目は落ち着いていました。

③ 子どもとの距離の取り方。

④ あと数回しかないけど、子どもの事を知ってもらい仲良くしてもらいたい。

⑤ 今のところ親も一緒に行っていますが、子どもにとって私から少し離れるきっかけになりました。

【対象児F・男児:広汎性発達障害(アスペルガー・ADHD)・軽度精神発達遅滞(小学4年)/保護者】

→ヒアリングなし

参考資料29:平成20年度登下校見守り等支援事業 1次ヒアリング【ボランティア(10名)】

<ヒアリング設問>

① 登下校見守り等支援当初の対象児の様子・気づいたこと(支援している対象児すべて)

② 現在の登下校見守り等支援対象児の様子・ボランティアとの関係性(支援している対象児すべて)

③ 登下校見守り等の支援する時、気をつけていること(支援している対象児・全体的)

④ 登下校見守り等支援中の疑問点(困っていること・不安な事など)

⑤ 登下校見守り等支援の感想

【ボランティアA/学生ボランティア】

① 対象児A:対象児Aとお母さんが前を歩いて、私は後ろからついて行った。最初はなかなか会話ができなかった。常にお母さんの近くで歩いていた。歩行中は下を向いて黙々と前を見て歩くようすが見られなかった。

対象児B:初めて会った時からフレンドリーだった。誰にでもあいさつをしていた。

② 対象児A:自分から話し出すことはない。こちらからの質問に対してきちんと返事をしてくれるようになった。歩く時はやはり、下を向いて歩いている。私の横を歩いている。

対象児B:まだ1回しか行ってないので分からない。

③・交差点等で必ず一度立ち止まって車の確認をする。

・会話を切らさない。

・後ろから来る自転車などに注意している。

・子どもの目線から死角になりそうな所に注意している。

④ 特になし

⑤ 少し信頼関係が築けたかと思います。その進歩が嬉しいです。あと少しでもいい関係が築けるようになりたいと思います。対象児の目線に立って物事を考えることなど、これからの勉強になっています。

【ボランティアB/学生ボランティア】

① 対象児A:初めてお母さんの付き添いのない中での登校の日に10分程抵抗し、普段の登校よりも遅い時間に登校することになってしまったが、予想以上にお母さんの付添いなしでの登校に慣れたようすだった。ただ、やはり声をかける人がいないと車への注意などが薄い。

対象児B:ボランティアのメンバーで登校するのが楽しみなようすで、朝から歌を歌いながら登校する場面が見られた。話や歌に夢中で、自転車や車への注意を怠ることがあった。ガソリンスタンドを曲がった所は車が多く、歩道ギリギリを通るため、車が通る時は止まる様に言った方がいいと思った。

対象児D:初対面で照れていたのか、少し逃げるように走りだしたので、注意が必要だと思った。途中、工事中の道を通る時「先に行くから後ろを付いて来てね。」と言うと、「ありがとう」と元気よく言ってくれて嬉しかった。

② 対象児A:あまり話しかけると返事をしなくなるが、少しずつ会話もしてくれるようになってきました。自分からは話かけてはこないが、話はしてくれます。

対象児B:一人言のように何か言っていることをよく聞くと、家族や友人を紹介してくれているようでした。お母さんから「ボランティアの方と行くのを楽しみにしてたんです。」と言われて嬉しかったです。一緒に歌を歌いながら登校したりと楽しいです。

対象児D:まだ1回しか支援していないので、これからいろいろ話をしたりしながら関係を築いていけたらと思います。下校時は、友達と途中まで一緒なので、その友達と明るく帰るようすを見ているのもいいかと思いました。

③ いつ車が飛び出して来るか分からない、車が通りそうな道は車が来なくても止まるようにしている。後ろから来る自転車の迷惑にならないように、後ろからも注意を払い、周囲へ迷惑をかけないように心がけている。

④ 特になし。

⑤ 子どもたちと触れ合えることで、普段の子どもの目線というものを体感でき、危険なこと・普段気づかないことなど、発見も多いようです。ボランティアなのに、こちら側がいろいろと勉強になり、すごくいい経験をさせていただいていると思っています。

【ボランティアC/学生ボランティア】

① 対象児A:お母さんと一緒に登校していたので、話はあまりできなかった。ボランティアが対象児Aのスピードに合わせて歩き過ぎると、だんだん歩くのが遅くなるので、あまり遅く歩くと遅刻する。

② 対象児A:朝、お母さんと別れる時、ちょっと嫌がるが、ボランティアとの登校にだいぶん慣れてきたと思う。話しかけたら、答えてくれる。安全確認もきちんと行っているが、下を向いて歩きがちである。

③ 対象児A:積極的に話しかけるようにしている。歩くスピードが遅くなり過ぎなうようにしている。止まった時は「行こう」と声をかけている。

④ 特になし。

⑤ 初めは心配だったが、対象児Aは明るく接してくれるので、登校していて楽しい。とてもいい経験になっていると思う。

【ボランティアD/学生ボランティア】

① 対象児A:凄くお母さんと離れることを不安がり、お母さんの姿が見えなくなるとお母さんを探していた。どの子も最初は恥ずかしいのか、お母さんにピッタリくっついていた。

② 対象児A:まだやはりお母さんと離れるのを嫌がり、家から通学路の最初にある橋の所までお母さんについて来てもらった。まだボランティアとの間に壁を作っている気がする。

対象児B:凄く心を開いてくれた。しかし嬉しいのか急に走りだしてしまうことが少しあった。

③ 車が来ているかどうかを一緒に確認するようにしている。通学中に危なそうな交差点はより注意している。話す時に顔を見ながら話すようにしている。対象児に道路側を絶対歩かせない。

④ 今のところは特になし。

⑤ 子どもとの接し方は、自分が思っているよりも凄く難しかった。ただ楽しく登下校するだけではなく、今やっていることがその子のためになるようにボランティア活動をして行きたいと改めて思った。お母さん達が安心して任せられるようになりたい。

【ボランティアE】

① 対象児A:とても甘えん坊な感じだと思いました。ただ最近はお母さんなしで登校しているので、だいぶ進んだのではないかと思います。そして恥ずかしがりやな所も見られます。ただ打ち解ければ、凄く明るく接してくれるようになり、とても面白い子だと分かりました。

対象児B:初めて会った時からとても活発な女の子でこちら側のペースを巻き込んでいく子でした。その他は、突然の行動は慎重なようにも見えました。

対象児E:顔合わせの時は上手く話せたとは思うのですが、最初の支援の時に、途中で拒絶されてしまい、考えてしまう事があった。以後、絶妙な距離感を上手く取れるようになりたいです。

対象児D:人なつっこい子だなと感じました。

② 対象児A:まだ顔を覚えられていないかもしれないと感じることがあります。その他に会話が上手く弾まないこともあるので、まだ仲はそれほど縮まっていないように感じます。ただ顔合わせの時は自分から遊びに来てくれたので、あの関係を戻せるようにしたいです。

対象児B:上記同様

対象児E:1回目の支援から良くなかったので、これからの改善が必要に感じます。

対象児D:意外と恥ずかしがりなところがあるのではと感じます。顔は多分覚えられてはいない。

③ 対象児E:やはり距離間と歩くスピードに気をつけようと思います。

対象児A:いかに上手に対象児Aとコミュニケーションを取り、楽しい通学に出来ればと思っています。全体的には、主に車などの移動時の事故を警戒しています。話し方も明るくいけるようにしています。

④ 特にありません。

⑤ 対象児の様々な一面が見れて、それだけで充実しています。ただ個人的な話術はまだまだで、上手に会話をやっていければと思いました。今後はより楽しく登下校が行える事が目標です。また、対象児に無駄なストレスを与えてしまっては意味がないので、行動ひとつひとつに気を配りたいです。

【ボランティアF/学生ボランティア】

① 対象児A:当初は、お母さんの姿が見えなくなると、すぐ立ち止まっていた。

対象児E:当初は、ほとんど話さず、かなり緊張していた。パーソナルスペースに敏感であった。

②

対象児E:今では、彼からも積極的に話しかけてくれ、当初に比べぎこちなさ等がだいぶなくなってきたと思う。

③ 対象児E:一番初めの時、パーソナルスペースが近かったせいか、「お兄ちゃんとは帰りたくない」と言われたので、パーソナルスペースには1m位取る事に気をつけている。また、声をかける時は、できるだけ彼の真横から話かけるようにしている。

④ 対象児E:対象児の場合、支援する期間が1週間程、間が空くとぎこちない感じになってしまうので、週2、3回は一緒に帰る時間が必要だと思う。

⑤ 個人的には、手ごたえを感じている。C中学校に行くことで、対象児Eのクラスの子ともコニュニケーションが取れ、いい感じだと思う。もう少し対象児Eと居る時間が増えればもっといい関係になるのではないかと思う。

【ボランティアG/一般ボランティア】

① 対象児D:玄関で本人が出て来た時、私が気付く前に遊具の方に行ってしまった。対処として、対象児の下駄箱の位置を確認しておくこと。

対象児E:本人と私の出入口を同じにした方がいい。本人は生徒昇降口。ボランティアは玄関。→対処として、対象児の教室まで迎えに行く。

② 対象児D:すぐ遊びに夢中になる。(シーソー・石けり)

対象児E:音に敏感。(車・他の生徒たちの声等)

③ 本人との距離。(付かず、離れず)

話題・本人の関心事(食べ物・乗り物)

④ 未記入

⑤ 注意深く、ぼちぼちと。

【ボランティアH/一般ボランティア】

① 対象児A:元気で人なつっこく、特別気を遣うこともなく普通に気をつけていけば、大丈夫と思います。

対象児B:元気がよく話しかけてくれるのですが、ちょっとだけですが言葉がはっきりしないのでよく聴き取ることに努めて、話ができるようになりたいです。

② 以下、上記同様

③ 以下、上記同様

④ 以下、上記同様

⑤ 以下、上記同様

【ボランティアI/一般ボランティア】

① 凄く明るく、話していることの意味を理解し行動している。まだ、ボランティア活動を始めたばかりでよく分からない。

② 未記入

③ なるべく声をかける事を重点においています。

④ 自分の子どもが大きく支援対象児との年齢差があり、どんな事を話して(会話)いいのか困っている。少し戸惑っている。

⑤ いろんなことをボランティアを通じて勉強させてもらっています。

【ボランティアJ/一般ボランティア】

① 未記入

② 未記入

③ 未記入

④ 仲良くなれるか心配。交通量が比較的多く、歩道を通ると思うので、安全に下校できるか心配。

⑤ 未記入

参考資料30:平成20年11月28日 10:00~ 保護者・ボランティア合同インタビューほっとかん

出席者

保護者:対象児A(保護者)、対象児B(保護者)、対象児C(保護者)、対象児D(保護者)、対象児E(保護者)

ボランティア:ボラG、ボラH、ボラI、ボラJ

事務局:事務局長、コーディネーター2名

福祉課:コーディネーター1名

プロジェクトメンバー:メンバー1、メンバー2

■今までの支援に対する個別感想

・対象児A(保護者)

保護者:特に変化はないが、朝ボランティアが来ると時は喜んでいる。

ボランティアI:自分の子どもより幼いため、少し戸惑いがある。

・対象児B(保護者)

保護者:最初は緊張していたが、今は楽しみになっている。

ボランティアH:たまに会話が成立しない時があり、困る時がある。

(保護者)→意思伝達はもともと難があるが、言われていることは理解ができているので気にしないでもらいたい。単語で伝えていただければと思っている。

・対象児C(保護者)

保護者:楽しんでいる。親に「ついて来ないで。」というほど関係は良好であった。

ボランティア:支援担当が学生のため、インタビューは欠席

・対象児D(保護者)

保護者:子どもがボランティアを試すことで、ボランティアの反応を見ている。多くのボランティアと接触することにより、母親に対して表現が増えたり、新しい一面を示している。ボランティアの方が毎回変わったりと、当初本人のストレスもあったかもしれないがその反面社会性が出てきた気がする。なお、本日は完全自立登校ができた。

ボランティアG:子どもからよく観察されている気がする。

・対象児E(保護者)

保護者:1回目はボランティアが一生懸命で、子どものパーソナルスペースが上手く掴めず、ちょっとショックを受けていたみたいだが、前日から本人に伝えていたので、子ども自身も心構えもできており、支援が終わった後の達成感も強かったみたいで、ちょっと興奮気味であった。2回目はボランティアGとふれあい共室で会った記憶があったのか、落ち着いており、子どもが他人と雑談しながら歩いている姿を見るのは初めての経験であった。子どもも自信をつけたのか、他の移動教室を受けてみようかとも考えているようすです。

ボランティアG:自分はよく覚えていなかったが、本人が覚えていたことの記憶力など驚かせられる。

■個別の感想の後のフリートーキングの内容■

・複数ボランティアでのローテーションが組まれる事について

→顔見知りであることに越したことはないが、人が変わることで社会性を持たせることになり良いのではないかと思われる。ただし、こだわりがある子どもにはあまり変えないほうがいい。

・利用者全体について

→利用対象児が軽度の障害に限定されているため、利用申し込みが少なかったのもあり、ある程度成功している面もあるが、実際、人に我が子を預けるとなると親には勇気がいり、本人にも勇気がいる。しかし、今回の事業はすごく良い影響をもたらしているのを実感しているので、多くの人にも知ってもらいたい。

・ボランティア全体について

→研修方法については、施設ではなく学校に直接行ってもらった方が良かった。今後応募のあるボランティアについては、各学校と協議のうえ実施の検討をしたほうがいい。また、顔合わせも行わずに一部スタートしたことは、今回の問題点として反省材料となる。

→ボランティアの服装を見守り隊のジャケットを借りて行うことにより、活動内容を知らせた方がいいのではないか。しかし、子ども本人または兄弟が障害の受け入れが難しい場合などあり、まず、IDとしての腕章とボランティア証をベースとする。ボランティア証は風でひっくり返っても見えるように裏表になっても見れるようにしてもらいたい。ボランティア証については直ぐに改良。

→ボランティアの方が活動していることが、近所の方にも認知されつつあり、多くの目が向けられて、理解して頂いていると思われることはいいことである。

・今後の継続性について

→(保護者):活動が始まって、すでに3週間目に入り効果が目に見えて出てきている。途中での支援終了は困る。なんとか継続してほしい。

→(保護者):今回の事業を実際活用して、他の保護者の方にも是非体験してもらいたい思いは強い。

→(ボランティア):ボランティアの活動自体は、お金がかかるものではないので。

→(行政・回答):あくまでも国の補助を受けて行う調査研究事業であるため、平成21年度移行予算化はできないが、お金をかけなくてもできる体制作りについて、自立支援協議会で検証を行い、今後どうやれば実施できるかの検証をしたい。

・雨天時の午前中の見守り支援について

→(コーディネーター):前回の全体顔合わせの時、前日の午後5時の天気予報の降水確率50%以上あればキャンセルという取り決めは行ったが、昨日の天気予報では40%で前日の段階でキャンセルはしていなかったが、仮に雨が降った場合は、支援を行うのが物理的に難しいため、昨日の夜に本日の天気次第でキャンセルするかどうかの連絡を朝7時にすることを通知し、今朝の段階で天気が良かったため、予定通り支援をお願いした。今後も今回と同様に朝の支援については、天気次第では朝7時にキャンセルの決定を行うことがある。という旨、了承頂いた。