第5章 働きやすい職場環境づくり

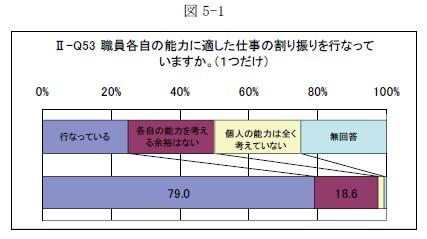

「職員各自の能力に適した仕事の割り振り」に対しては、図5-1 の通り、約80%の事業所が職員の能力・適性を考慮し、適した仕事に従事させている、との回答をしており、大半の事業所が、職員の能力に応じた仕事への配置を実施していることが伺われます。一方、残りの約20%の事業所は「各自の能力を考える余裕はない」「個人の能力は全く考えていない」との回答を寄せており、経営上適正な人事配置に取り組めない経営実態が推測されます。

図5-1

事業所別における職員の能力に応じた仕事配置の実施状況は、福祉工場では全数の事業所が実施しており、次いで生活介護、就労継続支援A 型、就労継続支援B 型、授産施設の順に高くなっています。福祉工場及び就労継続支援A 型の職員適正配置が高くなっているのは就労移行及び雇用型就労訓練における、就労指導における職員の専門性及び適性が要求されていることも背景として考えられます。一方、生活介護において適性配置が実施されているのは、利用者に対する常時介護の専門的スキルが不可欠との要因から来ているものと推測されます。

一方、障害者種別の「職員の能力に適した仕事の割り振り」の状況は、身体、知的、精神の3 障害において、身体障害者に対して最も高く約80%が職員の適性配置を行なっており、精神及び知的が続いている。3障害の間に顕著な差異は認められなく、ほぼ同等レベルであり、事業所種別のような有意性は存在しません。

工賃額別に職員の能力に適した仕事の割り振りをみると、適正配置を実施しているのは3 万円以上の事業所が最も多く、2.5 万円~3万円、1 万円~1.5 万円、5 千円以下の順になっています。工賃が高くなるに従って、職員の適正配置が増える傾向にあり、工賃アップの取組における職員配置が意味する重要性が窺われます。

就労継続支援B 型における「職員の能力に適した仕事の割り振り」では、工賃5 千円未満の事業所が職員適性配置を最も実施しており、次いで1 万円~1.5 万円、3 万円以上、2万円台の順になっています。

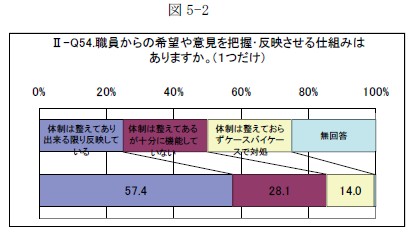

「職員からの希望や意見を把握・反映する仕組み」については、図5-2 の通り、半数以上の事業所が希望や意見を把握する体制は整えてあり、出来る限り運営に反映するよう努めているとしています。一方、体制は整えてあるが、十分に機能していない事業所も30%弱あり、体制はなくケースバイケースで対応している事業所と併せると約40%強の事業所において、職員の要望を反映する仕組みが未整備の状況になっています。今後の経営改善項目の1 つとも言えます。

図5-2

事業所種別における「職員からの要望を反映する仕組み」の状況は、福祉工場の約80 が「体制は整えてあり、出来る限り職員の要望を運営に反映するよう努めている」との回答を寄せています。その他の事業所において同様の回答は約55%~約65%の事業所に分布しており、全体傾向より若干高い事業所種別が多くなっています。

一方、障害者種別の「職員からの要望を反映する仕組み」の状況は、精神障害者区分の約72%が「体制を整備し、職員の要望を運営に反映している」と回答しており、身体障害者及び知的障害者に比較し、高い値となっています。精神障害者に対する個別支援に関わる職員の関与形態の差異に起因する現象の側面が窺われます。

工賃額別の「職員の要望を運営に反映する仕組み」の状況は、3万円以上の約80%強が「仕組みを整備している」と回答しており、他の工賃額別が約50%レベルに対し、非常に高い比率になっています。他のクロス集計要素と比較して顕著な有意性を示しており、職員の声を生かす運営の体制が工賃3 万円を達成する主要要因であると予想されます。

就労継続支援B 型における工賃額別の「職員の要望を運営に反映させる仕組み」の状況は、3 万円以上の全数が「反映する仕組み」を実施しており、次いで1 万円~1.5 万円未満が高いレベルになっています。一方、他の工賃額区分では低い値となっており、工賃と仕組みとの明白な関係の判断は困難です。

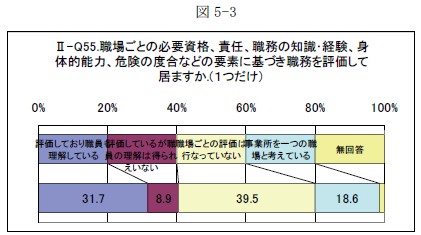

「職場ごとの各種要素に基づき職務評価」については、図5-3 の通り、「必要性は認識しているが職場ごとの職務評価は行なっていない」との回答が約40%を占めており、一番多く、次いで「評価しており職員も理解している」が約30%強、「もともと事業所全体をひとつの職場と考えている」が約19%、「評価しているが職員の理解は得られていない」が約9%となっています。約70%の事業所が評価を実施していないあるいは評価は実施しているが運営上課題を抱えている、との実態が浮き彫りになっています。職務評価を導入する前の「職務評価の人事管理上の位置づけ」から検討を始める取り組みが喫緊の課題と推定されます。

図5-3

事業所種別の「職場ごとの各種要素に基づく職務の評価」の状況は、福祉工場の60%が「職務評価を実施し職員の理解を得ている」と回答しており、事業所別では一番高い比率になっています。他の事業所においては「評価しており職員も理解している」及び「評価しているが職員の理解は得られていない」を併せて約40%~50%になっており、職務評価の実施の低調な実態が窺われます。

障害者種別においては、3障害において特別な差異はなく、ほぼ同様な傾向を示しています。3障害とも「評価しており職員も理解している」及び「評価しているが職員の理解は得られていない」の合計値が約40%であり、低い評価の実施割合となっています。

工賃額別の職務評価の状況は、「評価をしており職員も理解している」の回答は1 万円~1.5万円未満を除いて工賃が高くなるほど評価実施割合が多くなっています。職員の理解を得ての職務評価が工賃アップにおいて主要な要素になっていることが予想されます。

就労継続支援B 型における工賃額別の職務評価の状況では、工賃額と実施状況については一定の有意な関係は顕著には見られません。

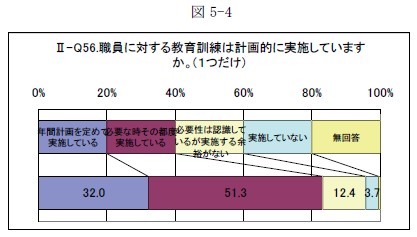

「職員に対する教育訓練の計画的実施」については、図5-4 の通り、「年間計画を定めて実施している」との回答が約3 分の1 を占め、「必要性が発生したときにその都度実施している」が全体の半分になっています。両者あわせて約80%強の事業所がなんらかの形態で職員に対する教育訓練を実施しており、高い比率であると言えます。就労支援に従事する職員の継続的な能力向上が、事業所運営に必須な要件になっていることが推測されます。

図5-4

事業所種別の「職員に対する教育訓練の計画的実施」の状況に関し、「年間計画を定めて実施している」においては、就労継続支援A 型及び福祉工場が40%を超え、高い比率となっています。次いで就労継続支援B 型、授産施設並びに生活介護の順になっています。教育訓練を実施する事業所は80%を超えており、事業所間の差異は認められません。障害者種別による「教育訓練の計画的実施」の状況は、3障害者種別において「年間計画を定めて実施している」割合が全て30%を超えており、障害者種別による差異は認められません。更に「必要性が発生した時にその都度実施している」割合は3 障害とも約50%に達しており、同等なレベルにあります。

なお、「職員に対しての工賃アップの必要性に関する認識」に関しては、「職員全員に十分に認識してもらっている」割合は44%を占めており、「不十分であるが認識してもらっている」が約49%になっており、両者の合計では約90%の事業所が工賃アップの必要性を認識している状況になっており、工賃アップの必要性の認識が広まって来ていると言えます。

また、「職員のコスト意識を持たせる努力」については、「常に意識をもたせるようにしている」事業所は全体の約50%であり、コスト意識に関する積極的な姿勢が見受けられます。更に「時々意識するように仕向けている」も約40%に上り、「常に意識している」と併せて約90%の事業所が、職員のコスト意識を高める努力をしており、事業所の重要な施策の一つに位置づけられていることが窺われます。

2.労務管理のマニュアル

a.事業所のビジョンの明確化

事業所を含め、あらゆる組織は社会に寄与するサービスを提供することを目的として存在していると思われます。事業所の経営層としてまず求められるのは、事業所が進む方向並びに方針の明確化です。自分たちが乗っている船がどこに向かって進もうとしているのか、どのような事業所になろうとしているのか、或いはどのような価値を利用者、家族及び地域に対し、提供しようとしているのかを明確にすることです。 事業所も職員も夢や希望をもつことで環境に左右されず、自身の存在価値を認識し、成長を続けることが出来ると言っても過言ではありません。事業所の経営層として最初になすべきことはこれらの方向・方針を明確にし、全職員に進むべき方向を十分に理解させることです。

事業所にとって最大の経営資源は最終的には人材であり、職員だと考えられます。職員が自ら考え、業務に喜びとやりがいを持って臨む時、知恵と力がいかんなく発揮されます。その条件及び環境づくりが事業所の経営層の役割であり、その第一歩が方向・方針の明確化であり、職員に対するビジョンの提示だと言えます。

職員が自分が所属している事業所はあの方向を目指しているのだ、私はその中でこのような役割を担っているのだ、等の1 人ひとりの意識が明確になってくると職員の仕事への姿勢も当然変わってくるはずです。職員にとって自分たちが生み出す価値が明確になってくると人材の育成、利用者に対するサービスの質にも良い影響を与えることが期待されます。

b.ビジョンの事業所内の共有化

ビジョンが明確化になったとしたら、事業所の経営層の更なる重要な役割はビジョンの事業所内の共有化です。事業所の職員に徹底しなければ、組織として掲げたビジョンを目指す動きにはなかなかなりません。然し乍ら、この共有化は大変難しい課題です。毎年の年初に全職員を集めて、事業計画を個々に配布して事業所のビジョンと事業計画を説明している事業所がありますが、そのような事業所でも全職員にビジョンや方針を伝えることは容易ではありません。事業所の経営層と一般の職員は考え方、関心事等で異なっているという認識で対応することが大切だと思われます。

ただ、価値観の共有化が行われている事業所及び経営層が職員から尊敬され信頼されている事業所では、経営層の話が職員に本当の意味で伝わる可能性は高くなると思われます。つまり、事業所に関する情報の共有化、経営層による職員に対する直接の働きかけ、そして経営層の率先垂範が重要な要素になってきます。職員に対してありのままの情報を伝え、どこに向かおうとしているのかを共に考え、その具体的方策を指し示し、そして経営層が自ら先頭を走ることによってビジョン及び価値観が共有され、力強い集団になることが期待されます。

c.ビジョンを徹底させる仕組みづくり

ビジョンを職員に徹底させるためにはそれなりの仕組みづくりが必要となってきます。一般的に事業所は比較的、組織も小さく、経営層にとって職員と直接対話をしたり、接する機会が多いと思われます。そのような環境においてもビジョンの共有化という観点で経営層が職員に対しての環境づくりを心掛けることが必要です。 事業計画の進捗を評価することを定期的に行い、その際にビジョンを思い起こすことを行うことも一つの方法です。また 定期的に人事対話として職員と話し、如何に職員がビジョンを理解して日々の業務を遂行しているか確認することも考えられます。

経営層はビジョンの徹底の度合いの把握を謙虚に継続的に実施することが望まれます。経営層は徹底がされてない場合は、自分の努力不足か、徹底のための仕組みが悪いのか評価・反省して、問題点を改善し、仕組みをより良いものにしていくことが大切です。

|

コラム 或る特別養護老人ホームの理念 「まことの心の動きは人の心を動かし、天に通ず」を掲げ、「人間尊重」を基本理念としている。 |

a.人事・労務管理の総合的な枠組みづくり

福祉サービスの自由化、規制緩和及び自己責任の新しい経営環境の中でこれからの福祉サービスの経営管理において、質の良いサービスを如何に適正なコストで提供するかが課題となっています。サービスの質を高める重要な施策の一つは、サービス供給主体として良質な人材を確保し育成することです。福祉サービスの人事管理というと人材育成、教育研修が中心に考えられました。しかし、人事・労務管理とは組織におけるヒト、モノ、カネ、ジョウホウという経営要素の人材に関わるすべての施策であり、人材育成、教育研修等はその全体システムの中の主要施策として位置付けられなければなりません。福祉サービスの殆どが直接、人材にて供給されていること、収入総額の60~80%が人件費であることからも、人事・労務管理は社会福祉の経営管理の中核となるものです。

それでは、社会福祉サービスにおける人事・労務管理では何を基本的考えとすればよいのでしょうか。それは「採用から退職まで法律や規則に準じた公正な、かつ組織に活力を与える処遇を提供し、より良いサービスを提供するために職員個々と組織の能力を高め、職場のモラールが高く職員のやる気があり、給与を含め適正な人事関連コストを維持すること」でしょう。そして、その為には、人事・労務管理の総合的な枠組み作りと具体的な方法論が求められています。

b.人材及び組織力の発揮への取り組み

総合的な枠組み作りにおいて大切なことは、事業所ビジョンを実現するために必要な人材の確保・育成、職員のやる気や主体的な行動、協働による組織力発揮を促進する取組です。事業所ビジョンの実現に必要な人材や人員体制について組織として具体的な計画を持つことが重要です。この計画は、単に「質の高い人材の確保」という抽象的な表明ではなく、事業所ビジョンに沿って、事業所を適切に機能させるために必要な人数や体制等も含めて立案することが求められます。人材教育・研修の基本的な考え方のポイントは、事業所ビジョンの実現に向けた取組に、人材育成計画が整合しているという点です。更に事業所ビジョンの実現に向けて、人材一人ひとりの力と組織力の発揮にむけて取り組むことが大切です。人材は人的資源とも言われ、各人の持っている能力を最大限に発揮できることが、事業所及び個人にとっても重要なことです。また、各人の力を合わせて事業所として学び、より多くの知恵を生み出していくことが、環境変化が激しく、不透明さが増している時代に対応していくために求められるようになっています。一方、事業所ビジョンの実現に向けて、職員の就業状況や意識を把握するとともに、職員のやる気と働きがいの満足に影響を及ぼす要因の改善に取り組むことも重要です。職員が満足していきいきと働くことによって利用者の満足も向上しやすくなります。経営層は、職員が何に満足し、何に不満を持っているかをあらゆる機会を通して把握する仕組みをつくる必要があります。事業所として職員の要望にすべて応えることは難しいですが、すぐに対処出来ない場合でも職員が理解出来るよう十分に説明することが必要です。

c.新しい事業所の環境・風土作り

更に人材の各人が持っている能力を最大限に発揮し、激変する環境に対応して創造的な柔軟な考え方ができ、迅速で革新的な取組が出来るように「事業所の環境・風土作り」も重要です。例えば一般企業においては創造的な発想が出やすい職場風土や雰囲気づくりのために社内では「自由やオープンな服装」を奨励している企業や事業所が増えてきています。また人材の意欲的な参画を促進するために、働きやすい職場環境づくりや人材からの積極的な提案を鼓舞している企業もあります。顧客の要望や不満に迅速で適切に対応出来るよう「権限を委譲」している企業もあります。福祉サービスの事業所にとっても参考になると思います。下記に人事・労務管理の一般構成項目を参考までに記載致します。

● 人事・労務管理の構成項目

| 大項目 | 中 項 目 |

| 人事・労務方針 | 人事・労務方針/戦略性 |

| 人事・労務組織 | 人事・労務組織 |

| 採用 | 人材確保計画/採用計画/選考方法/採用手続き/受入教育 |

| 就業関係 | 就業管理/服務規律/表彰/苦情相談/その他労働条件 |

| 労使関係 | 労使関係 |

| 昇進・異動 | 昇進・異動基準/業務ローテーション |

| 退職 | 定年/退職金/退職準備 |

| 給与 | 種類と体系/給与水準/給与規定/人事考課/賞与/給与計算 |

| 人事考課 | 人事考課制度/考課内容/考課者訓練 |

| コミュニケーション | 仕事上のコミュニケーション/モラール向上 |

| 目標管理 | 目標管理 |

| 能力開発 | 能力開発計画 |

| 福利厚生 | 社会保険/厚生方策/健康診断/職場環境 |

| 安全衛生 | 管理体制/安全衛生教育/安全策 |

a.事業所の人事方針の事業所内の明示

事業所が目指している経営や・サービスを実現する人材の確保・育成のためにはまず、事業所の人事制度に関する方針(人材像、人材育成、評価の考え方)を事業所内に明示することが大切です。このためには人材像、職員育成、評価の考え方などの「事業所の人事制度に関する方針」を定めることが重要です。これらの方針については、事業所内のさまざまな機会を通じて、職員に説明するとともに職員の理解が深まるように事業所内に関連文書を掲示するなどの処置も必要になります。

次に事業所が必要とする人材を踏まえた採用を実施することも大切です。事業所の目指しているビジョンを実現出来る人材体制、人材像を検討し、人材採用環境も見ながら、事業所が必要とする人材像を具体的な基準並びに項目に落とし込み、それらに基づいて事業所のビジョンを実現出来る人材の採用に努めることが望まれます。

b.適材適所の人材配置

また、事業所のビジョンの実現に向けて適材適所の人材配置に取り組むことも重要な要素となります。利用者の特性、サービス提供の特性、職員の能力など事業所の状況に応じて、適材適所の人材配置に取り組むことが大切です。今までは適材適所ということで、事業所として一括採用し、ある程度、適性を見極めたうえで配置を行うことが多かったと思いますが、これからは事業所のビジョンを実現するために具体的にどのような適性や技術、専門性を持った人材が必要かを明確にし、その次にそれらの要件に合致する人材を見つけたり、育てたりすることが重要になると思われます。すなわち、福祉サービスの変革期にある現状では、「利用者へのより良いサービスの提供」を原点として事業所の経営の仕組みづくりには従来とは逆の適材適所の発想が必要になるということです。

もちろんどのような人材が必要かは、事業所のおかれた状況、成長段階等によって異なります。障害者種別によって、人材に対して求められる要件も多少違ってくることも考えられます。また、事業所の取扱いサービス及び商品によっては営業的なセンスを持った人材や創造性のある人材も求められる可能性があります。一般企業でも大企業の社員が中小企業に出向したりすると、意外と活躍出来ないケースが散見されます。その背景には、基本的には大企業を希望する人は安定を期待して入る人が多く、また、しっかりした管理組織の中での管理手法を学ばされるからです。そのように大企業にて育てられた人材は、中小企業で創造力たくましく活躍するための能力の開発に欠けていることが一般的です。

適材適所が以上の通り、事業所のビジョンの実現や事業所内の組織の活性化に大きな影響を持つということがわかっていながら、実際にはその実行が難しく実施されていない事業所も散見されます。特に管理者に不適な人材が配置されるとその組織のモラールは一挙に低下し、組織のサービスの質は目に見えて悪化するケースも見受けられます。適材適所においては、管理者の配置がまず重要な要素と言えます。

c.適材適所の人材配置のための具体的ステップ

人材の適材適所の配置を行うためには以下のような取組が必要になります。

● 人材の適材適所の配置への取り組み

|

職場別の必要人材について正しい知識を持つ |

|

a 各職場の事業所全体の中の位置付けの明確化 b 職場別適正人員の把握 c 各職場の特性についての把握 d 合理化、自動化等の経営改善についての可能性の把握 |

|

各職場の業務遂行のために必要とされる能力要件を把握する |

|

a 一般職員の資質と能力要件 b 管理者の資質と能力要件 |

|

管理者・職員の一人ひとりの能力・適性を把握する |

|

a 適性検査 b 過去の業務経歴の把握 c 保有する公的資格の把握 d 管理者としての適性の把握 e スキル・インベントリー・システム f 各人の希望職種の把握 |

| 異動・配置 |

|

a 異動の基本方針の設定 b 異動に伴う業務引継ぎの手続き c 異動決定 d 異動・配置の事務処理 |

a.職員の気持ちの把握と職員満足度

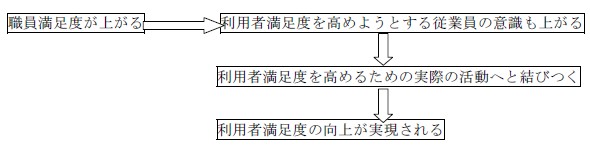

事業所ビジョンの実現に向けて、職員の就業意識及び業務や職場環境に関し、どのような気持ちを抱いているか把握することが大切です。即ち「、職員のハートを掴む」ことをあらゆる機会を通して、実行することが重要です。事業所ビジョンの実現に向けてより良いサービスの提供には職員の力が大きく影響することは言うまでもありません。職員の業務に対する意欲や生産性の高さはいわゆる「職員満足度」と深く結びついており、事業所のサービスの質に大きな影響を与えています。また、職員の業務に対する意欲や生産性の高さは職員の事業所に対する満足度と深く結びついており、重要な経営課題となっています。特に職員満足度と利用者満足度は、表裏一体の関係にあり、利用者に接する職員が不満な状態では利用者満足度の向上は望めないことから、従業員満足度に対する関心は年々高まっています。

働く職員一人ひとりが不満な状態では、利用者に笑顔を見せろと言われてもひきつった笑いしか出ません。また日々不満を持ち続けている職員からは、サービス向上につながるような改善提案が出なくて当たり前です。

b.職員満足度に影響を与える要素

職員満足度に対し、影響を与える要素はいろいろな項目が考えられます。給与水準が納得いくレベルであるか、仕事の内容にやりがいや楽しみがあるか、経営層と職員の方向性や目線が一致しているか、職場環境が良く自分のペースで仕事が出来るか、学習出来る機会が多く、成長出来ることが明確か、専門性や知識・ノウハウが十分に生かせる職場である等が挙げられます。或る調査では上記の項目の内、「仕事にやりがいや楽しみを感じているから」が職員満足度に与える影響は一番大きく、次に「自分の専門性や知識・ノウハウが十分に生かせる組織だから」になっています。単純に良い職場環境、福利厚生や動機付けが人材の自己啓発や満足につながっていないことが窺われます。おのおのの事業所が職員の気持ちを大切にし、職員の意識や考え方をあらゆる機会を通して、把握する努力を続けることが大切です。

c.職員満足度調査

定期的に従業員満足度調査を行うことで、単に職員の満足度がわかるだけではなく、次の効果も見込まれます。

|

従業員満足度調査から読み取れるのは下記の視点です。

|

● 事業所のビジョン実現のためのサイクル

a.目標管理制度の背景と狙い

一般企業においては、現在は「目標管理制度」の導入は進んでいますが、その導入の動機の変遷をみると、不況から端を発した経営体質強化から経営管理体制の強化、そして従業員の能力の発揮・活用、更には組織目標の達成と自己実現の促進並びに就業意欲の向上へと推移してきています。事業所のビジョンのもと、良い福祉サービスの提供を目指す事業所にとっても、目標管理制度の導入を検討することは重要なことだと思われます。

「目標管理制度」の導入の際の狙いもまたいろいろ考えられます。一口に「目標管理制度」の狙いを言うと、職員の意欲と能力を引き出し、事業所のビジョンを実現し、成果をあげるためにダイナミックな柔軟性に富んだ経営を推進していこうとすることだと言えます。「目標管理制度」は今までのように業務の範囲を定め、手続きや方法を規定するといった形を重んじるやり方ではなく、毎期、毎年の事業所目標に直結して具体化された目標を各職場や職員が明らかにし、その達成に励もうと言うことです。目標は重点的なものにしぼっており、重点指向的管理を行うことになります。そして、これまでのような人間関係的管理を排して、意欲を持って目標を掲げ、それを達成したという充足感のような業務の密着した形で人間的側面を捉え、事業所ビジョン・目標の達成に直接的に貢献しうるプロフェッショナルの体制をつくることを目指しています。

つまり、この「目標管理制度」では、業務の面でも人間の面でも今までのやり方から脱却して、より動態的な管理を進めていこうとしています。その狙いの根本にあるのは飽くまでも事業所ビジョン・目標の達成であり、プロフェッショナルとしての職員の欲求の充足です。

b.目標管理制度における評価の考え方

目標管理制度の考え方は、また形式よりも実績を重んじるものであり、その結果、評価は成果中心となり、それはとりもなおさず能力中心にもつながってきます。評価は職員の特性や態度などといった曖昧なものによるものではなく、成果に基づくことになりますから、成果を多くあげうるもの、つまり、高い業績をあげるものこそ、高い評価を受けることになります。

このように成果を中心に評価していくことは、当然、職員の能力を促進することになりますし、それを期待していることもあり、職員の能力向上を狙う管理制度でもあると言えます。目標は職員の能力に見合った内容を考慮し、各職員の能力を若干上回ったレベルで考え、努力すれば達成出来るレベルに設定され、能力の向上も図られることになります。したがって、これまでの業務の割り当ても従来より明確に質及び量的に検討がなされることになります。また、目標の達成過程における進捗と結果の評価を通じて、今後の改善の方向性が同様に質・量的側面から検討がなされることになります。

c.目標管理制度における目標設定

各職員の目標の設定においては、事業所並びに管理者のビジョン、目標及び方針の職員への周知・徹底が必要であり、目標設定は、管理者と職員の話し合いを通じて行われることが望ましいと言えます。つまり、これまで以上に管理者と職員のコミュニケーションを重視することが大切になります。常に管理者と職員の両者の理解と合意を「目標管理制度」は前提としますから、管理者と職員のあらゆる機会を捉えての意思疎通が重要になります。この制度では、この両者の意思疎通を通じて、相互に啓発され、相互の能力開発や伸張につながっていくことになります。

ところで職員の目標設定の最終決定権は管理者が持っている場合が多く、必要な時には職員を説得して目標の修正を行うこともあり、管理者のリーダシップも要求されます。事業所としてビジョン・目標を達成し、継続して高い目標レベルを維持出来るか否かは管理者のリーダシップに負うところも大きいと言えます。目標管理制度は、管理者・職員間のコミュニケーションの円滑化と管理者のリーダシップの育成も一つの狙いとしております。

d.目標管理制度の導入

「目標管理制度」の導入には、その考え方や理念を理解するための教育を行ったり、導入・展開の実施を推進したり、或いはその維持や発展を図っていくため、それなりの体制が必要になります。まず、制度の導入を決定するのはあくまでも経営層であるべきです。制度の導入は、事業所全体に及ぶもので、従来と異なった考え方のもとに展開されるものだけに経営層の理解と承認が得られなければ大きな成果は期待出来なくなります。制度の導入には制度を支える意識が重要で、経営層が意識を変えてこそ、制度導入の効果が期待出来ます。制度の展開を具体的に推進する組織或いは担当者を置くことが大切になります。

● 目標管理シート(例)

|

目標管理シート 年度 部門年度目標: |

|||||

| 目標順位 | 重点目標 | 達成基準 | 実施期間 | 実行施策 | 成果評価 |

| 1 | 製造原価低減 | 低減率 | 12 月 | 生産工程見直し | |

| 2 | A 商品売上拡大 | 増加率 | 3 月 | 販売促進 | |

| 上長指導事項: | 自己啓発事項: | ||||

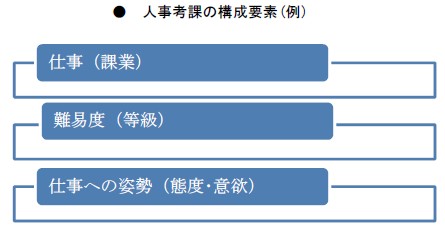

a.人事考課制度の重要な役割

社会福祉施設の現状の人事管理制度の課題としては、選ばれる福祉サービスに必要な人材を効率的に育成する人材育成、硬直的な年功給から、能力に応じ公平に賃金を配分する弾力的な賃金処遇及び人材育成と賃金処遇に適切な情報を提供する人事考課の3つの課題があると言えます。この内、人事考課制度は人事制度を構成する主要な制度ですが、人事考課制度の運用にあたっては、人事制度に関する基本方針が定まっていることが大前提となります。人事考課制度は単に各職種及び各職員の評価査定を行うということではなく、職員それぞれの能力管理とその処遇を公平なものにするための重要な制度です。

人事考課制度については職場内にて公開することが大切で、それにより全職員が考課項目や考課基準を認識し、制度を正確に公平に運用することが出来るようになります。更に制度の公開は、単に制度内容を各職員に通知するというだけでなく、職員にとって納得のいく分かりやすい制度を構築し、その結果、各職員が持つ能力を最大限引き出していくという狙いもあります。

人事考課結果については管理者から職員に対し、フィードバックすることが重要で、考課者と被考課者が考課結果について話し合いの場を持ち、人材育成・能力開発面での重要な課題を両者にて正しく認識するという効果が期待されます。しかし、この相互の意思疎通が適切でないと両者の間に溝が出来たり、考課者に対する不信を招くケースも発生しがちですのでその運用には十分な注意が必要です。

b.人事考課表の設定

業務に誠実に取り組み成果を上げている職員が正当な評価をされる人事考課のシステムが大切です。そのためにはまず人事考課表を作成する際には職種の数と各職種の職位数を網羅した人事考課表が必要となります。更に同一職種、同一職位において階級により人事評価項目が異なる場合は、それぞれの階級においても考課表を準備する必要があります。

人事考課表はそれぞれの被考課者に要求される役割に応じた評価項目で構成され、それらには求められる職員像、職員に何を求めるか、職員はどうあるべきかが検討され、職種別・職位別に考課項目を設定することになります。人事考課は職能・態度意欲に着目して行われるもので、予めそれぞれの考課基準を整備する他、考課にあたってどのような視点で行うかについても明らかにしておかないと、考課者は自分勝手に視点を定めることになり、考課が考課者の主観で行われることになりかねません。

この考課にあたっての視点が考課要素です。職員間の合意形成をしやすくするためにも、考課要素の検討にあたっては、出来るだけ職員間にて協議・決定することが望ましいと言えます。職員間で合意が得られていることにより、考課者及び被考課者ともに納得が得られやすくなります。

考課要素の選定は論理的でなくてはなりません。論理が希薄であると説得力を持たなくなりますし、行動の選択は要素の選択であり、一つの行動に対する要素は原則一つとします。例えば或る福祉系資格に着目する場合、単にこの資格を持っていることを評価するのではなく、その資格を取得することによって、業務遂行能力がどう変化するかを客観的に評価しなければなりません。職能基準と職務基準を明確に分けて考えることが大切です。

また、人事考課制度は各職員の評価そのものよりも各職員の能力を向上させる課題を見つけることが目的であることを忘れてはなりません。人事考課を絶対的なものとするのではなく、異質・異能の職員をどう育てていくかということが大切で、人事考課をもとに各職員の能力開発に取り組むことが重要です。

c.人事考課制度の運用

人事考課制度の実際の運用においては、という視点から見た「何がどの程度出来るか?」一定期間内での職務遂行能力の発揮度・伸長度を「成績考課」で把握することにより、配置・異動・昇格・昇給を実施していくことになります。即ち、能力考課は年に数回、実施時期は配置・異動・昇格・昇給の決定の時期に合わせて実施することになります。また決定までにフィードバック面接を終了することが望ましいことから、その要素を考慮して実施時期を定めることになります。

一方、考課表のレイアウトを工夫して、同一考課表にそれぞれの考課を網羅して同時に実施するとか、或いは能力考課、態度・意欲考課の実施手続きに自己申告書や面接を組み入れ、いわゆる被考課者参画型の人事考課にすることにより、考課者が関わる時間と労力を節減するだけでなく、考課の公平・厳正化を高め、納得性を深める措置を講ずるなどの工夫が必要です。

● 人事考課の構成要素(例)

a.職員の能力の最大限の発揮

事業所として目指していることの実現に向けて職員一人ひとりの力を最大限発揮させることに取り組むことが重要です。職員の持っている能力を発揮させるためには経営層及び管理者としては職員の専門性を尊重することが大切です。そのことにより、経営層及び管理者が職員の業務の大変さを理解し、福祉サービスの専門家として専門性を尊重することで職員はハードな仕事の中にもやりがいを持つことが出来、日々の業務に対する意欲もより高まってくるからです。また、事業所が一丸となって、質の高いサービスを目指しているという姿勢が、職員の「利用者・家族に感謝されることが一番嬉しい」という気持ちを支え、職員がプライドを持って働ける環境づくりに大いに役立つことになります。

更に職員一人ひとりが主体的な判断・行動を奨励することに取り組むことも重要です。この視点においては、職員が可能な限り現場で判断し、行動出来る範囲とその範囲を超えた場合はどうすれば良いかを予め職員に対して、明示しておくことも大切です。更に職員一人ひとりの日頃の気づきや工夫を職場に提案しやすい、職員が意見交換を行う場の設定等の環境づくりも必要となります。また、職員一人ひとりの研修成果をレポートや発表等で職場として共有化に取り組み、職員個々の努力を認知することも職員の意欲向上には有効な施策となります。

b.自己申告制度

一方、職員の個性を把握し、伸張するための重要な制度として自己申告制度があります。自己申告制度は、人事管理制度における一つの制度であり、人事考課制度と密接な関係にあります。人事考課制度では職員のどのような能力や態度意欲を伸ばさなければならないかを探すことも重要な目的ですが、人事考課だけでは適正な配置や人材育成などの人事を行うことは出来ません。人事考課後に行われる育成面談では人事考課結果に基づく育成指導の方向性を決めることや業務だけでは判断出来ない職員の適性等について話し合いますが、この場で必要となるのが人事情報です。職員がどのような意識で、どのような職場環境で業務を遂行しているのか、また人事考課では見えない職員の適性はどうなのか等、多くの人事情報(職員の適性や興味、人生設計、健康状態、希望する職場や仕事面の情報など)を事前に把握しなければなりません。そこで必要となるシートが自己申告書です。自己申告書は事前に職員から情報を得て、面談をスムーズにするために必要不可欠なものです。一般的には下記の項目について職員から申告してもらうことになっています。

● 自己申告項目

|

自己申告書では職場や管理者に対して、日頃言葉では説明しづらいことを文書での申告という形で意思表示をさせています。それは問題・悩みを解決するための材料であったり、コミュニケーションをとるための手段であったりします。また、福祉サービス業務という性格上、表面化しにくい業務の成果についても、自分が努力しているという点をアピールすることも出来ます。ここで示唆される職員のやりがいや自己主張を話し合いのデータと出来るので、個別面談をする場合に自己申告書が重要視されるのです。職員を育成する上で、組織のなかで意思の疎通を図り、相互理解をするために必要不可欠な仕組み、それが自己申告制度と言えます。

c.自己申告書の利用上の留意点

自己申告書の実際の利用においては、下記の留意点が挙げられます。

● 自己申告書の記入上の留意点

|

● 自己申告書記入後の処理の留意点

|

a.人材の確保並びに育成への取り組み

事業所が目指している経営・サービスを実現する人材の確保・育成に取り組むことが重要です。人材の確保においては、事業所が必要とする人材を踏まえた採用を実施することも大切です。事業所の目指しているビジョンを実現出来る人材体制、人材像を検討し、人材採用環境も見ながら、事業所が必要とする人材像を具体的な基準並びに項目に落とし込み、それらに基づいて事業所のビジョンを実現出来る人材の採用に努めることが必要です。人材の採用においては、血縁や地縁に偏るものではなく、事業所の必要とする人材を踏まえた採用の考え方に基づいて行うことが大切です。今後の事業所の経営管理体制の整備を考えた場合、民間企業にてその分野で豊富な経験を積んだ企業OBの採用を考えることも重要です。

人材の育成においては、事業所が目指していることの実現に適した人材を育成することに取り組む必要があります。一方では社会福祉施設が直面している制度や市場の変化に柔軟に対応出来る、創造性豊かな人材育成も考慮することが大切です。更に人材育成制度を考えるとき、職員自らが意欲をもって取り組める仕組みづくりが大切です。職員が自発的に取り組むことによって、改善や創意工夫の習慣が身につき、育成の成果も上がることになります。

b.人材の育成の取り組みのポイント

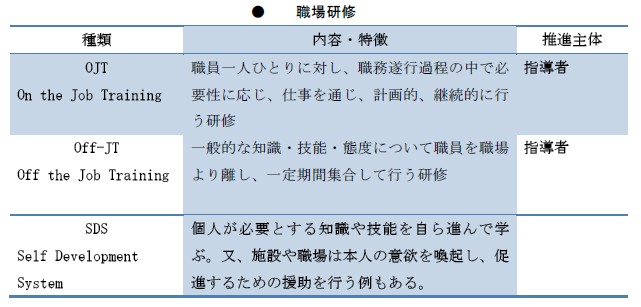

事業所が目指していることの実現に適した人材の育成の取組のポイントは、その取組に職員の育成計画が整合している必要があるという点です。その観点から、職員一人ひとりの能力向上に関する希望を把握する、職員一人の職務能力を把握・分析し、その結果に基づいて職員一人ひとりの職務能力に対応した育成計画を策定すること、職員別の育成計画を踏まえ、OJT や研修を実施すること、職員の研修成果を確認し、研修が職員に役立ったかを確認することが大切です。

社会福祉サービスは人を相手として人の手によって行われる対人サービスです。従って、その担い手である職員一人ひとりの資質能力の向上は、そのままサービスの向上にむすびつくことになり、「人材育成」の充実が期待される理由はここにあります。

人材育成においては職場研修が重要な役割を果たします。職場研修の成果を利用者サービスに還元していくためには、サービスに直結する実践能力を高めることが重要です。この能力を開発するためには、職務を通じた研修が必要であり、職員と利用者が日々関わりを持つサービス実践の場を基礎にした職場研修を推進することが必要となります。職場研修は、事業所の運営理念や援助理念に基づいて推進するものであり、これを前提にしながら、研修の方針や計画を策定し、系統的・継続的に実施することが大切です。職場固有の研修ニーズに立ち、職場内研修と外部研修等を一体的に推進することです。

● 職場研修

c.OJT の重要性

OJT やOff-JT、自己啓発により職員の成長を目指すことが、利用者サービスの向上となり、事業所の発展につながります。しかし、自己啓発が重要だからといって自己啓発制度を充実して、職員それぞれの意欲が高まるのを期待していれば良いというものではありません。また、決められた職員数の中、多忙な事業所にあっては何回も集合研修に行ける機会は少ないと言えるでしょう。多くの職員はせいぜい年に1-2 回程度でしょう。Off-JT はこのように断続的にならざるを得ず、回数、時間ともに限界があります。従って、影響度という点から考えるとOJT の重要性が極めて高いと考えざるを得ないと思われます。

OJT を効果的に推進するにおいては、「ある人間に意欲を持たせ、熱心に目的をやり遂げさせること」の動機付けは大変重要です。動機付けには欲しいという気持ち(動因)と欲しいという気持ちを起こさせるもの(誘因)が不可欠です。動機づけの方法は動機づけられる人によってそれぞれ異なります。即ち、その人の資質や性格、持っている望み、地位、年齢などの多くの要素によって動機(意欲)の強さや思考が変化するからです。動機づけの考え方はいろいろありますが、代表的なものとしては「マズローの欲求の5段階説」と「ハーツバークの動機づけ理論」があります。基本的な考え方を理解しておくことは人材育成に役立つと思われます。

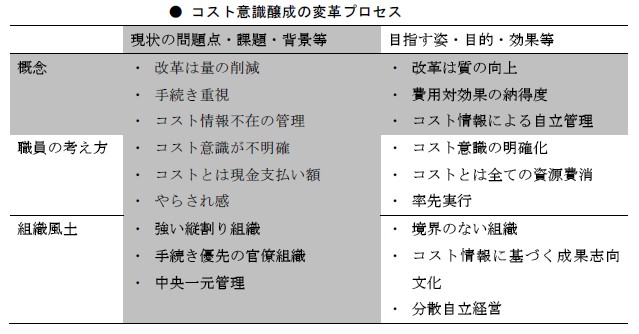

a.コスト意識の醸成とコスト情報を生かす

社会福祉施設を取り巻く経営環境の激変の中で、事業所のビジョンを実現するための経営基盤を構築するためには、「最小の経費で最大の成果を上げる」という基本的な考えを事業所及び全職員に持ってもらうことが大切です。そのためにはあらゆるコスト情報を導入して、全職員がこのプロセスを担う意識をもつことが重要になります。

コスト情報を梃子とした業務のやり方を変えていくことを管理者及び職員の参加のもとに推進し、職員が率先して取り組めるよう、職員一人ひとりのコスト意識醸成とコスト情報を生かす組織風土づくりが大切になります。

この新しい変革のプロセスの基本的考え方は次表の通りです。

● コスト意識醸成の変革プロセス

職員一人ひとりを高い目標に向かって最小のコストで最大の成果を上げる職員に変革させるには、求めるべき目標、成果、そしてコスト情報が「見える」ことが不可欠です。更に権限委譲によって、職員の率先した改革を職員自ら業務に生かす環境を整備し、職員個人レベルでPDCA サイクルを確立することが期待されます。

このような取組は下記のように表すことが出来ます。

|

人材・組織活性化プログラム=職員・組織の気づき×やる気の出る仕掛け×マネジメント |

b.コスト削減への取り組み

一方、コスト意識を醸成することはコスト削減にもつながってきます。厳しい経営環境が続く中、どの組織においても利益を出すこととコスト削減とは表裏の関係にあると言えます。コスト削減というと「やりがいがない」「長続きしない」「職員が萎縮する」など後ろ向きにとらえがちですが、コスト削減をコストの「最適化」「マネジメント」と考え、マネジメントの成果が利益につながることになります。コスト削減を「ポジテイブでやりがいがあり、儲かります。また社員をやる気にさせモチベーションを上げます」と理解することが大切です。

一方、正しいコスト削減の考え方を持つ前に、コスト削減に関するさまざまな誤解を取り除くことが必要です。コスト削減においては、細部を見るのではなく、コストの森全体を見ることが大切です。コスト管理の視点ではまず時間管理の意識を持つことが重要です。どの事業所でもほぼ同じだけの人数、時間を投下しているはずなのに、サービスの質やコスト体質の面で事業所ごとの差が見られるのが現状です。この差異の理由は時間管理にあると思われます。限られた時間のなかでどれだけ成果を挙げるか、言い換えれば「生産性をどれだけ高められるか」ということです。時間を有効に活用して業務をするという意識を職員一人ひとりが持ち、管理者はそれが徹底されているかチェックする風土づくりこそ、コスト管理の最大のポイントになります。

次に事業所の財務分析を行って事業所の経営指標を算出してみることが大切です。事業所の決算書の内容を分析して、コスト構造をきちんと把握しているでしょうか。現状の数値を指標として明確に捉えていなければコスト管理をしようにも目標がないことになります。目標が不明確であるにも関わらず、「電気をこまめに消そう」「コピー用紙は節約しよう」と訴えかけたところで効果は期待出来ません。事業所の業務は人的サービスが中心なので人件費削減に切り込むことは非常に困難です。従い、人件費に次いで経費の中で高い比率を占めている、食材費、水道光熱費等の材料費、更に事務費などをきちんと管理すればそれなりのコスト削減効果が期待出来ます。コスト削減については事業所全体として目標を立て、継続的に取り組むことが必要です。

● 工賃アップへのコスト削減の実践

① 働きやすい職場風土

- □ 事業所として事業所が進む方向並びに方針を明確にしていますか

- □ 事業所として事業所の方向性・ビジョンを共有化していますか

- □ 事業所ビジョン実現のため経営層は率先垂範していますか

- □ 経営層はビジョンの共有のため積極的に職員に働きかけていますか

- □ ビジョンを継続的に徹底させるための仕組みは出来ていますか

- □ ビジョンの共有化の度合いをチェックする仕組みは出来ていますか

- □ 日常の業務のなかでビジョンを思い起こす仕組みはありますか

- □ 定期的にビジョンについて職員と対話をしていますか

- □ 人事・労務管理の枠組みは出来ていますか

- □ 人事・労務管理の基本的考え方は作成され、明示されていますか

- □ 人事・労務管理制度を具体的に構築する計画はありますか

- □ 事業所・職員の組織力を発揮するための取組は出来ていますか

- □ 事業所ビジョンの実現に向けた人材育成の基本構想はありますか

- □ 職員の就業状況や就業意識を把握していますか

- □ 職員のやる気と働きがいの阻害要因の改善に取り組んでいますか

- □ 職員の評価が公正で的確に行われていますか

- □ 風通しの良い創造的な事業所の環境・風土づくりに取り組んでいますか

- □ 事業所の人事制度に関する方針は作成され、明示されていますか

- □ 人事制度の考え方について職員に説明を行っていますか

- □ 事業所が必要とする人材を踏まえた人材の採用を行っていますか

- □ 事業所ビジョンの実現に向けて適材適所の人材配置を行っていますか

- □ 管理者の配置は十分な注意を払って実施していますか

- □ 職場別の必要人材・能力要件について正しい知識を持っていますか

- □ 各職場の業務遂行のために必要とされる能力要件を把握していますか

- □ 管理者・職員一人ひとりの能力・適性を把握していますか

- □ 異動や配置は適正に行っていますか

② 風通しのよい人事の仕組みづくり

- □ 職員の気持ちを大切にした人事の仕組みづくりをしていますか

- □ 事業所ビジョン実現に向けて職員満足度改善に取り組んでいますか

- □ 職員満足度と利用者満足度との関係を意識していますか

- □ 定期的に職員満足度調査を行っていますか

- □ 職員満足度調査の結果を有効に経営改善に活用していますか

- □ 職員満足度調査の結果を利用者満足度向上への活動につなげていますか

- □ 目標管理制度を導入していますか

- □ 事業所として事業所目標の達成に十分に取り組んでいますか

- □ 職員は事業所目標の達成に向けて意欲的に取り組んでいますか

- □ 職員ごとの目標設定を行っていますか

- □ 職員の評価は成果にもとづいて行っていますか

- □ 職員の目標設定は管理者との話し合いを通じて行われていますか

- □ 職員の目標設定において管理者はリーダシップを発揮していますか

- □ 目標管理制度は組織の状況にあった導入がなされていますか

- □ 目標管理制度の維持・発展させていくための仕組みはありますか

- □ 人事考課制度については事業所内で公開されていますか

- □ 人事考課制度について全職員が十分理解していますか

- □ 人事考課制度において管理者と職員の意思疎通ははかられていますか

- □ 人事考課表は適正な評価項目で構成されていますか

- □ 人事考課の考課基準は明確になっていますか

- □ 人事考課をもとに職員の能力開発に取り組んでいますか

- □ 人事考課は年に数回 適切な時期に実施されていますか

- □ 被考課者参画型の人事考課に取り組んでいますか

③ 人を大切に育てる

- □ 職員一人ひとりの力を最大限発揮させることに取り組んでいますか

- □ 職員の専門性を尊重していますか

- □ 職員の主体的な判断・行動を奨励していますか

- □ 職員の現場での判断権限を職員に明示していますか

- □ 職員の多面的な人事情報を把握していますか

- □ 職員による自己申告制度に取り組んでいますか

- □ 自己申告書の書式は適正な内容になっていますか

- □ 自己申告書は適正に利用されていますか

- □ 事業所ビジョンの実現に向けて人材の育成に取り組んでいますか

- □ 職員が自発的に自身の能力開発に取り組んでいますか

- □ 人材の育成は職員の育成計画と整合性がとれていますか

- □ 職場研修は適切に行われていますか

- □ 職場外研修は適切に行われていますか

- □ 自己啓発制度に取り組んでいますか

- □ 事業所内にてコスト意識醸成に取り組んでいますか

- □ 職員はコスト意識を持っていますか

- □ 職員には事業所のコスト情報を明示していますか

- □ 職員への権限委譲に取り組んでいますか

- □ 事業所としてコスト削減に取り組んでいますか

- □ コスト管理の視点で時間管理をしていますか

- □ 事業所のコスト構造を正しく把握していますか

- □ 事業所として生産性を上げる取組を行っていますか

- □ 工賃アップに関する意識向上に取り組んでいますか

- □ コスト削減について目標を掲げ、継続的に取り組んでいますか