第6章 利用者の理解と能力アップ

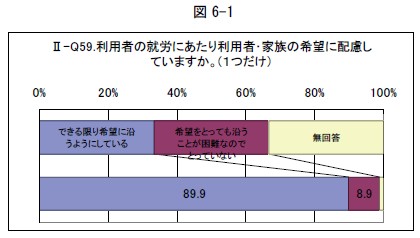

「利用者の就労における利用者・家族の希望への配慮」の状況は、図6-1 の通りにて「希望を聞きできる限り希望に沿うようにしている」と回答した事業所が約90%にも上り、大半の事業所が利用者・家族の要望に十分な配慮を行なっていることが判ります。約10%弱の事業所が「希望をとっても希望に沿うことが困難なのでとっていない」と回答しています。

図6-1

事業所種別の状況では、全事業所種別とも「希望を聞き希望に沿うようにしている」に関し、約90%レベルと高い比率になっています。事業所種別における差異はなく、全事業所とも利用者・家族の希望に対し、十分な配慮をしていることが推測出来ます。

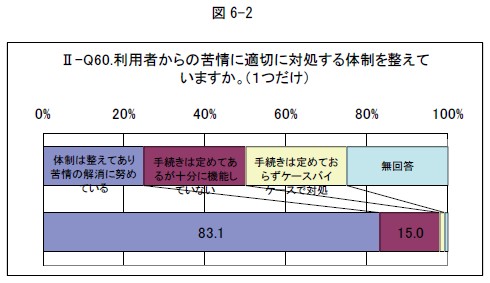

「利用者からの苦情に適切に対処する体制」の状況は、図6-2 の通りにて、約83%の事業所が「苦情処理の体制は整えてあり、事前に察知しその解消に努めている」と回答しています。また「苦情処理手続きは定めてあるが十分に機能していない」と回答している事業所は約15%です。両者併せると約98%になり、ほぼ全数に近い事業所が苦情処理体制・手続きという基本的仕組みを擁していることが認められ、リスク管理の考え方が内外の事業環境から各事業所にも浸透していることが窺われます。

事業所種別においては「苦情処理の体制は整えてありその解消に努めている」において は、福祉工場が100%実施しており、他事業所と比較して顕著な特徴になっています。就労継続支援A 型が約70%であり、他の3 事業所種別の80%台と比べると低いレベルになっています。「苦情処理手続きは定めてあるが十分に機能していない」を含めると全事業所種別においてほぼ全数が苦情処理基盤を確立していることが認められます。

図6-2

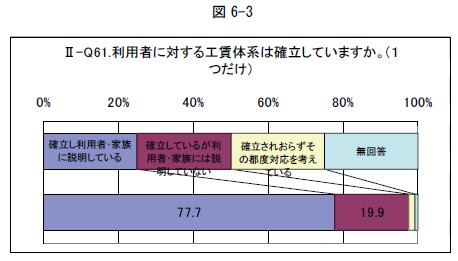

「利用者に対する工賃体系の確立」の状況は図6-3 の通りにて、約78%が「確立し利用者・家族に分かりやすく説明している」と回答しています。「確立しているが利用者・家族には説明していない」の約20%を含めると約98%が工賃体系を確立済みであり、工賃アップに関わる体系的アプローチの基盤が出来つつあると言えます。

図6-3

事業所種別に〔利用者に対する工賃体系の確立〕については、福祉工場を除く事業種別 においては約80%内外にて「工賃体系を確立し利用者に対し説明している」との回答を寄せています。福祉工場は60%のレベルにとどまっており、同工場における「工賃的考え」の利用者及び家族への対応に課題があることが窺えます。全事業所種別においては、ほぼ 全数が工賃体系を確立しており、工賃アップに対する基盤固めは出来つつあると言えます。

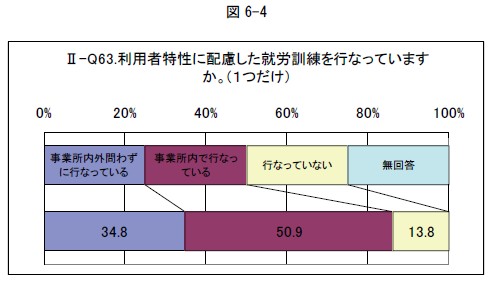

「利用者特性に配慮した就労訓練の実施」の状況は図6-4 の通りにて「事業所内で行なっている」が一番多く約51%を占め、次いで「事業所内外問わずに行なっている」が約 35%、「行なっていない」が約14%となっています。約85%が事業所或いは事業所外にて利用者特性を考慮した就労訓練を実施している状況が認められます。

図6-4

事業所種別においては、「事業所内外問わず行なっている」については就労継続支援B 型及び生活介護が40%台と高くなっており、就労継続支援A 型、授産施設及び福祉工場は 20~30%台と低くなっています。

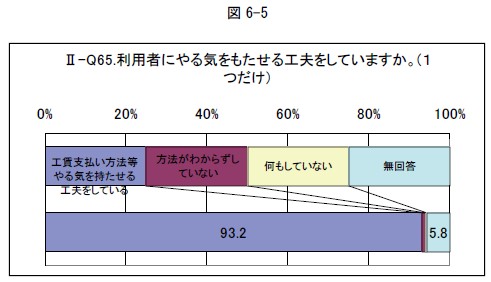

一方、「利用者にやる気をもたせる工夫」の状況は図6-5 の通りにて、約93%の事業所が「声掛け工賃支払い方法等やる気をもたせる工夫をしている」を実施していると回答しています。利用者のやる気向上が事業所の重要な施策になっていることが推測出来ます。

図6-5

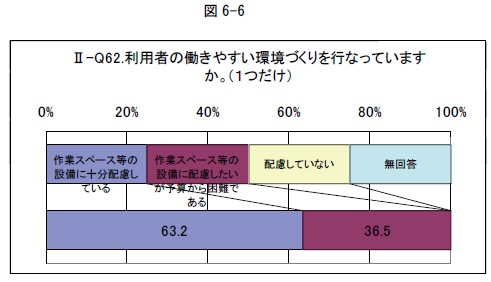

「利用者の働きやすい環境づくり」の状況は図6-6 の通りにて、「作業スペース、空調等の設備に十分配慮している」との回答は約63%を占めており、約3分の2の事業所が利用者の働きやすい環境づくりに配慮していることが窺われます。一方、約37%が「作業スペース、空調等の設備に配慮したいが予算の問題もあり困難である」と回答しており、厳しい予算状況の中で、働きやすい環境づくりが今後の課題となっています。

図6-6

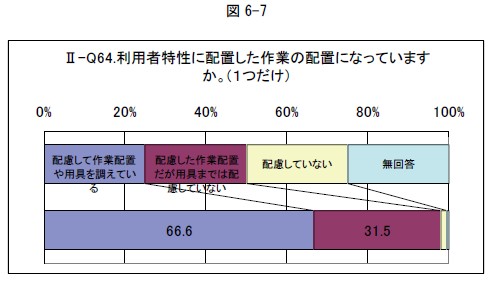

一方、「利用者特性に配慮した作業配置」の状況は図6-7 の通りにて約67%の事業所が「配慮して作業配置や用具を調えている」と回答しています。一方、約32%が「配慮した作業配置はしているが用具までは配慮していない」と回答しています。ほぼ全数の事業所が利用者特性に配慮して作業配置を実施している状況が認められます。

図6-7

2.利用者関連マニュアル

a.利用者へのサービス提供の開始

サービスを提供する際、事業所及び職員として利用者と接していますが、利用者は漠然としたことから些細なこだわりに至るまで、様々な思いを持っています。出来る限り、その思いに気づき、尊重しながらサービスを提供することが、利用者と向き合うということだと言えます。

利用者の状況や思いは様々ですので、しっかりと利用者と向き合うとすることは大変なことかもしれません。利用者と向き合うためには次のような視点が大切になります。

● 利用者と向き合う視点

|

上記の視点を持ち、利用者へのサービス提供を開始する際には、利用者及び家族の思いや要望を良く聴取することが重要になります。また、これからのサービス内容を伝え、説明し、利用者及び家族の納得を得ることが大切です。情報説明にあたっては、周知すべき重要事項を精査し、一人ひとりの利用者状況に配慮した対応、また判断能力が十分でない利用者に対する説明や同意確認にも十分留意する必要があります。

具体的には、サービス開始時の利用者・家族に対し、利用者一人ひとりの状況に応じて、基本的ルール、重要事項、提供するサービス内容や利用料金等に関する情報を適切に伝達することが望まれます。その際、単に説明だけではなく、利用者同意を得るための分かりやすい手段を講じることが期待されます。また、サービス開始時に、事業所が定めているルール・重要事項等に関し利用者・家族の意見・要望等を適正な方法で把握し、記録することが望まれます。

b.サービス開始時の利用者への個別対応

実際にサービスを開始する際には、利用者がサービス開始時の環境の変化などにより、心身に受ける影響を緩和するための支援や利用者が新たな環境に馴染めるような配慮を行う必要があります。その際に一人ひとりの利用者の個別事情や要望を事業所が定めた一定の様式を使用して記録し、把握することが大切です。更にサービス利用開始直後には利用者が感じる不安やストレスは一人ひとり異なることが予想されますので、その対応もそれぞれの状況に合わせて個別に行うことが求められます。一方、異なる生活状況にいた利用者へ、サービス利用を開始する以前の利用者の生活習慣や価値観を把握・理解し、利用者にとって適切なサービスを段階的に検討し、支援していくことが望ましいと言えます。

利用者への個別対応では、心身状況、家族関係、生活環境等の利用者情報や要望を的確に把握し、個別課題として明確化することが大切です。更に利用者一人ひとりに合ったサービス提供を行うために個別ニーズ・課題把握を一貫したプロセスで行い、その経過等を記録することも大切です。

c.利用者の納得性の高い計画作成

利用者一人ひとりに合ったサービス提供には利用者や家族の希望を尊重し、利用者と事業所の双方での納得性の高い計画作成や見直しが求められます。利用者一人ひとりに合った、納得性の高いサービス提供にはサービス計画作成過程でこれからの就労に関する利用者の意向や希望を適切に把握し、尊重した作成や見直しを行うことが大切です。一方、利用者一人ひとりに合ったサービス提供の継続実施のために作成した計画の見直しの手順を決めることが必要となります。

利用者に合ったサービス提供では、具体的サービス提供内容や利用者状況変化等を適切に記録し、その記録が活きた情報となるような管理体制を整備することが望まれます。

利用者に合ったサービス提供には必要な利用者情報が支援担当職員間で適切に共有化が行われ、活用が図られることが大切です。個別計画や利用者状況等の情報を関係職員が共有し、情報活用しながらサービス提供を実施する仕組みを定め、実施することが重要です。

なお、利用者及び家族との関係においては事業所への要望や苦情への対応も重要です。苦情は事業所の信用の損失というリスクにつながります。利用者に対するサービスの質を向上させるための叱責と受け止め、誠意を持って真剣に対応することが大切です。 苦情対応においては、苦情把握の方法、苦情の評価・分析、苦情への対応について事業所として対応体制並びに対応手順について検討し、整備して置くことが重要です。

a.就労に向けた動機及び環境づくり

利用者に対するサービスの提供においては利用者及び家族の要望や希望を明確にし、就労に向けた動機及び環境づくりを進めることが重要です。障害のある人の所得保障が十分に確立されていない中では生活が安定していることは障害のある本人、家族にとっても重要なことになります。そのような中、就労を目指していくことに不安を感じたり、失敗を恐れたり、失敗から自信をなくす気持ちも当然生まれてきます。また就労に対して「いじめられるのではないか」というイメージもありがちです。

「つらい思いをするのではないか」そういったマイナスイメージだけではなく、就労を巡るプラスのイメージを利用者本位の立場からどのように事業所として伝えていくかが大きな課題と言えます。

では、生活を変えることへの不安をどのように支えたらよいのでしょうか。まずは、たとえ失敗してもやり直しが効くということ、失敗を一つのステップと考え、次につなげていけるのだということを伝えることが大切になります。そして、たとえ小さなことでも 「やってみたい」と本人が思うことを積極的に支援し、漸次、力を付けていくことを支えていく必要があります。また家族の不安に対しては、家族の気持ちを受け止めた上で、家族が心配する一つひとつの不安に対してどういう支援が出来るかを具体的に伝えることが不可欠です。家族からの理解と応援が得られることは本人の気持ちにとっても大きな励ましとなります。家族に対する情報提供の一つとして、就労を実現した人の家族の話を聴く機会を設けることも考えられます。

一方、就労に対する意欲は十分にあるものの、「やりたいこと」と「できること」の間に開きがある場合もあります。そうした場合にも「できないこと」を強調してしまうと、一歩前に進み出ることさえ抑えてしまいます。本人がイメージする目標の設定が高すぎると思われても、一度踏み出すことを大切にし、さまざまな体験を通して少しづつ、進んでいく中で、客観的に自己を評価出来るようになることを応援することが大切になります。

そして、就職を実現した障害のある人の話を聴く機会を設けることも有効です。就労に対するイメージがわきにくい人にとっては、実際に就労している当事者の話を通じて 「働く喜び」「やればできる」ということを実感し、就労の意欲を高めることが出来ます。

b.プライバシーの保護

一方、利用者や家族との接し方において留意しなければならない点はプライバシーの保護の問題です。プライバシーの権利が法律の問題として取り扱われるようになったのは100 年ほど前にアメリカにおいて、「一人でほっておいてもらう権利」として登場しました。日本国憲法13 条においても「個人の尊重」「幸福追求権」の一つとして論じられるようになりました。そして裁判事例としても、この権利侵害行為を民法709 条の不法行為として損害賠償の請求が認められるようになりました。いわゆる人格権の侵害としてです。

その後、情報化社会の発達に合わせて、プライバシーの権利は「私生活の情報をみだりに公開されない」という守りの保護から、更に「自らの情報をコントロールする権利」という支配する権利も含まれるようになりました。現在では、この二つが一般的な考え方になっています。

障害を持っている利用者と接する場合は本人のプライバシーに触れ、過去の出来事や環境を調査することが必要でしょうし、また就労相談としても、本人の情報やかっての生活環境や価値観を調査し、それを踏まえて本人の意思を推測したり、判断すべきことがあります。したがって福祉の専門職としては職務上プライバシーに踏み込むことが当然あるのです。そしてそれを記録に残すことになります。そこでそれらのデータの管理をきちんとしておかなければなりません。最近のマイクロ化やコンピューターによる管理の場合、他人からみだりにアクセスされる危険性があり、注意を要します。

c.個人情報公開に関する対応

個人の情報が公共団体や社会福祉法人を通じて、これらの公益法人に対する情報公開請求によってオープンにされる危険性があります。もし、そのようなことになるとプライバシー権の侵害になり大変な問題が生じるわけです。福祉の専門職は通常その資格の関連法により、それぞれ職務上知りえた個人の秘密を漏らしてはならないことになっています。もしそうでなければ、利用者やその家族は、保護されているはずの「知られたくない個人の情報」に対する信頼が裏切られることになり、福祉サービスに対して不快感や屈辱感など精神的な苦痛を持つことになり、ひいては事業所に対する信頼は壊れることになりかねません。

また、複数の専門家と協議する場合とか、他の関係機関とネットワークにより、共同して対応する場合は、プライバシーにあたる個人情報を共有したり、開示したり、検討したりすることになるわけですが、どの範囲までオープンにするべきかは慎重に考慮する必要があります。また、本人の同意も得ることも考慮すべきです。

a.利用者に対する情報提供

近年、「情報公開」、「情報開示」が強く叫ばれています。事業所は自らの情報を積極的に公開し、サービスを利用する利用者が適切にサービスの選択を行えるような情報提供が求められています。つまり、利用者の自己選択(自己決定)を支える面でも福祉における情報提供は重要な役割を持っているのです。特に福祉サービスは商品として手で触れたり見るだけで理解できるものが少なく、福祉サービスを利用する利用者に提示できるのは「サービスの選択を可能にするための情報」となります。つまり、「こういうサービスを提供します」ということは、飽くまで情報でしか伝えることが出来ませんので、利用者に対するわかりやすい情報提供は利用者の自己決定を支える最重要課題となります。 事業所が利用者等に対して、いかにサービス内容に関わる情報を提供していくかを検討することが重要です。利用者の選択権が制度化されている現状から、その選択の前提となるサービスの種類、サービスの具体的内容及び効果を利用者等が十分理解出来るよう説明しなければなりません。当然乍ら、提案するサービスの他の選択肢及びメリット、デメリットについても説明することが期待されます。そのことによって初めて、利用者等の自己決定権(選択権)の行使が保障されるわけです。情報の非対称性という言葉で説明されるように、一般的に福祉サービスの利用者は情報が少なく、不利な立場に置かれがちです。利用者と事業所の対等な関係のもとに構築される新たな時代の福祉サービスにおいては、利用者に対する情報提供は大きな意味をもっています。

現時点では、利用者の多くが事業所を選択することが出来る状況にあるとは限らないため、利用者に対して情報提供や案内を積極的に実施していこうとする事業所は少数かも知れませんが、事業所としての組織の透明性や信頼性を高めていくために情報提供は事業所運営にとって、重視される項目と言えます。

b.利用者にとって分かりやすい情報発信

情報提供においては、事業所が利用者等に、提供するサービスを利用するための事前情報として、どのような内容を、どのように提供するのか、また、利用者のニーズを考慮した情報提供をどのように行うかを十分検討することが大切です。単にパンフレットやホームページを作るのではなく、利用者の特性や情報活用方法を念頭におき、情報提供内容や方法に工夫を施し、利用者等にとってわかりやすいものにすることが望まれます。情報を提供する対象者は利用者のみならず、利用者の家族や代理人も含まれる場合がありますので注意が必要になります。また、利用者が事業所から直接情報を入手することが必ずしも 一般的であるとは言い切れないことから、サービスの調整や基盤整備にあたる区市町村等行政機関への情報提供も行うことが期待されます。

情報提供において、具体的に考慮すべき点として、事業所は事業所が提供するサービスを利用する可能性のある利用者の特性を考慮し、その利用者にとって必要な情報を入手しやすい媒体(方法)で提供する必要があり、更にその状況に合った情報内容や表記を工夫することが望まれます。効果的な情報提供方法のひとつとして、サービスを利用している利用者の紹介記事や写真掲載、ビデオ等の作成はリアルテイもあり、有効な手段となる可能性があります。その場合には、被写体となる利用者のプライバシー保護などの配慮も重要となります。

c.職員よりの情報発信

一方、事業所の職員にとっては質の高い情報を「発信」をするよう心掛けることがこれから求められてきます。インターネットでさまざまな情報が入手出来る時代となりました。莫大な情報の中から効率的に情報を見つけ出し、業務に活用することは「情報活用が出来る人材」への第一歩となります。しかし、そのような価値ある情報を発信してくれた人がより評価されるべき存在であり、情報を発信する人材は情報を検索し活用できる人材以上に重要な存在なのです。福祉情報の質を高めていくためには、質の高い情報を「発信」できる人材育成が大切になります。

また、社会における福祉の認知度が向上し、福祉サービスの必要性への認識も高まりつつある中で、より質の高い情報提供は福祉の新しい課題となっています。(社会福祉法75条で定義)。実際には現在の事業所内も決して情報量は少なくないはずです。しかし、保管場所や保管方法が統一されずに「ただ存在する」だけとなっている状況を多々見受けます。インターネットではホームページという形態を取って、誰かが情報を発信してくれているため、検索すれば見つけだすことが可能ですが、事業所内でも同様に誰かが情報を発信しなければ誰も入手することは出来ません。また、ホームページや検索エンジンのように情報の記録方法の標準化や情報を再利用するための仕組みがなければ効率的には利用することは出来ません。事業所として適切な情報発信並びに情報活用を行う統合的な仕組みを つくることが大切です。

● 情報発信の仕組み

a.利用者に対する支援の考え方

利用者に対する支援を開始する際には事前にさまざまな準備や配慮を行うことが望まれます。一般的に利用者は、明らかな情報が提供されない限り、独力での意思決定が困難がケースが多く、安定した人間環境のもとでないと自分の意思の伝達が難しいことが多く見受けられます。利用者の支援においてはこれらの課題の軽減並びに解消を図る環境調整が大切になって来ます。就労は社会生活上は最も自然な形態であり、周囲の人々と近い生活形態を送ることになるため、利用者の課題による利用者への影響を減少させるためには十分な支援が大切になります。

これらを留意した具体的な支援の考え方は下記の通りとなります。

まず、第一は利用者の意思を尊重することです。利用者から希望や要望の表明があった際は、現在その要望の実現を支えるためのサービスがないことを理由として「それは無理」と決め付けることを避けることが大切です。また、利用者の希望を1事業所のみで実現させることが難しいからといって「事業所ではそのようなサービスは出来ない」との対応は控えるべきと思われます。職員は利用者の意思を十分尊重し、支援するのはもちろんですが、他のニーズについても関係機関へ連絡をする、或いはサービスが不足している場合は関係部署へ提言をするなど、利用者の生活全体を視野に入れつつ支援を分担しているという自覚をもつことが望まれます。

第二は、利用者に関するすべてのことについて、判りやすく情報提供をすることにより、利用者に「自分で出来ること」「今出来ないが体験すれば出来るようになること」「将来とも支援が必要なこと」を理解してもらうように努めることが期待されます。

第三は、利用者が情緒的に安定し、意欲的に物事に取り組める環境をつくることです。精神構造は「知(知能)・情(情緒)・意(意欲)」から成るため、それらを意識した働きかけが重要です。具体的には、① 利用者本人の長所、潜在能力、出来るようになったことなど、プラス面を的確に捉え必ず利用者本人に伝えること、② 安定した人間関係を十分に体験させることにより、率直な意思表示、自己主張や質問などが出来るように配慮することが大切です。

第四は、障害のために生じるハンデイキャップは利用者本人が治せるものではなく、利用者本人を取り巻く環境の方が軽減並びに解消のための努力をするべきことであり、その啓発を周囲に行うことを理解することが望まれます。① 生活習慣、作業能力や作業態度の向上など個別に指導や支援をすべきこと、② 利用者本人の努力に期待することは難しく周囲が配慮すべきことの二つを、厳格に分けて支援を実施することが重要です。また、利用者の権利が侵害されている事態を把握した場合は、早急に関係機関へ通報するとともに、その指導を仰ぎながら、利用者の権利を擁護する支援を行うことが大切です。

b.支援開始の際の利用者への説明並びに同意確認

利用者への支援を開始する際には、利用者の個別状況を踏まえたうえで、十分にサービス内容を伝え、説明し、利用者から納得を得ることがまず大切です。情報の説明にあたっては、利用者に周知すべき重要事項を精査したうえで、一人ひとりの利用者の状況に配慮した対応を行い、また判断能力が十分でない利用者に対する説明や同意確認を適正に行うことが重要になります。

具体的には、サービス開始時の利用者に対し、利用者一人ひとりの状況に応じ、基本的ルール、重要事項等の説明方法を工夫することが期待されます。重要事項は制度上の内容に限定する必要はなく、利用者にとっての重要な項目の視点で整理することが望まれます。また、利用者に対し、事業所が提供するサービス内容等に関する情報を組織として的確に伝達することに配慮し、単に説明をするだけでなく、利用者の同意を適正に得るための 手段を講じることが大切です。判断能力が十分でない利用者本人への説明を実施する場合、詳細な事項を説明し、納得を得ることは難しい場合もありますが、サービスを直接受ける利用者本人に、日常生活の内容等を一人ひとりの利用者の状況に応じて、わかりやすく伝えることが望まれます。一方、事業所が定めているルール・重要事項等に対する利用者等の意見・要望・質問等を的確な方法で把握し、記録することも期待されます。

また、利用者がサービス開始時の環境の変化などにより、心身に受ける影響を緩和するための支援や利用者が新たな環境に馴染めるような配慮を実施することが大切になります。更にサービス開始直後の利用者が感じる不安やストレスは一人ひとり異なり、その対応も個別に行うことが求められます。

|

コラム 利用者の希望を明確にし、就労に向けた動機づくりを進めるポイント

|

a.適切な工賃体系の策定

就労支援施設である事業所にとって、就労及び自立に向けた支援を如何に利用者の個別の状況に応じて提供するかが重要な課題です。その支援においては作業能力や態度の向上など様々な就労に必要なスキルを適切に学ぶことが大切になっています。そのため効率よく作業をすることを目指すのではなく、作業工程内に意図的に工程を付加し、利用者個々の目標に応じた課題を設定することが通常実施されています。また就労に必要なスキルの習得だけではなく、顧客に納品する製品を取り扱うなどで業務への責任感や緊張感の向上、労働と金銭の関係の理解の向上につなげることが重要です。

しかし、利用者本人のニーズ、意識レベル、作業能力・態度、職業適性、体力等の個人的要因、及び利用者本人を支える環境要因は個々人によって多種多様なものがあります。このため当然、個別の支援計画の作成が必要となりますが、就労及び自立に向けての労働意欲の向上、利用者が行った作業への対価及び作業と報酬の理解の向上等、いろいろな要素から、作業工賃のあり方を十分にかつ慎重に検討し、適切な工賃体系を策定する必要があります。一般的には作業工賃は以下の考え方で算定し、支給されます。

A.作業時間の算定

|

B.作業工賃額の決定

作業工賃を評価する作業評価項目(例えば、作業能力、作業態度、社会性等)を決定し、それぞれの項目について評価段階を決定することが通常行われています。作業評価項目の評価基準ごとの時間単価を決定し、時間単価に1 ヶ月の作業時間を乗じて作業工賃額を決定することになります。

● 作業評価項目

| 段階 項目 | 評価 1 | 評価 2 | 評価 3 | 評価 4 |

| 作業能力 | ○ ○ 円 | × × 円 | △ △ 円 | □ □ 円 |

| 作業態度 | ||||

| 社会性 |

a.作業能力及び作業態度の算定

個別目標・支援プログラム作成時に行った評価のうち、作業能力及び作業態度の中項目の評価値をもとに算定します。

b.社会性の算定

個別目標・支援プログラム作成時に決定した目標がどの程度達成されているかについて毎月、設定した基準に基づき評価します。

C.作業工賃支給の説明

工賃支給前に個別に利用者に対して、説明します。説明の際は個々の評価項目についての評価結果及び作業算定時間を判りやすく利用者に伝え、利用者に作業工賃決定の理解して貰うように説明します。

作業工賃説明の際には、評価結果を記載したシートを準備し、それに基づいて説明を行いますが、シートに利用者及び家族の確認を貰っている事業所もあります。

D.作業工賃の資金的手当

事業所の作業に関わる売上高の合計額から原材料費等の経費を控除したものが作業工賃の原資となります。剰余があった場合は賞与として利用者に支給されるのが一般的です。なお 評価項目の一般的な評価項目の具体的内容は下記の通りです。

● 作業工賃評価項目

| 評価項目 | 評価項目の具体的内容 |

| 作業能力 | 指示理解、能率、正確性、修正能力、判別能力、巧緻性、習熟度、 作業量、作業速度、集中力、体力 |

| 作業態度 | 指示の遵守、積極性、精神耐性、作業意欲、持続性、質問・報告、 作業のむら、注意・指示を聞く態度、準備・後片付け |

| 社会性 | 挨拶・返事・お礼・謝罪、言葉遣い、協調性、責任感、身だしなみ、 生活のリズム、安全への配慮、健康状態 |

a.利用者の個別支援計画の策定

事業所は利用者の個別の状況に応じて、適切な就労を行うことを目的としています。利用者は、就労意欲、社会性、家族の状況、作業能力・態度等において個々人によって異なる要因を持っています。従い、当然乍ら、利用者の個別の支援計画の作成が必要となります。就労に向けた利用者ごとの個別の支援計画の策定においては、期間はなるべく有期限に設定して必要に応じて、更新も出来るようにします。その期間は概ねの目安は持ちながら、一律に定めるのではなく、開始時期も随時に設定出来るようにし、利用者一人ひとりの状況に応じた期間を個別に設定するとともに、短期の目標、長期の目標をそれぞれ設けます。そして、計画は定期的に利用者本人と一緒に見直しを行うことが必要です。これは利用者本人が自らの変化に気づきながら、自己評価が出来るようにする意味もあります。

なお、期間は目安としてもつことがポイントです。それにこだわるのではなく、状況に応じて柔軟に考えていくことが必要です。

具体的な作業を活用した就労支援プログラムは、体験を通じて学びやすいとともに、どこが利用者本人にとって難しく、つまずくポイントなのかを知ることが出来ます。この場合の作業は、飽くまで継続的に就労出来る能力を実現するための手段であり、作業の達成そのものが目的となってしまわないよう留意し、利用者本人にとって何が課題なのかを日常的に利用者本人と確認しあうことが必要になります。

作業プログラムの取り組みにあたっては、複数の人で一緒に行う作業と一人で完結出来る作業の二つの種類の作業が考えられます。共同作業は、役割分担と協調性やコミュニケーションを学ぶ機会になります。逆に単独作業では、個別の達成度を把握する機会になります。また、普段と違う環境で作業をする機会を得ると、それまで見えなかったことが見えたり、別の視点で評価が得られるなど、非常に有効な機会となります。どのような作業や職業に向いているかを作業を通じて、利用者本人とともに知ることが出来ます。

更に支援計画の作成は、利用者の自覚を深める面と職員が適切な支援を行うという双方の面で有効です。利用者の自覚を深める具体的な内容としては、下記の通りです。

|

一方、職員としても個別支援計画の作成の過程で次のような効果を得ることが出来ます。

|

b.個別支援計画の策定の留意点

実際の利用者に関する個別支援計画の策定においては、利用者一人ひとりにあった支援サービスを提供するために、利用者や家族等の希望などを尊重し、利用者と事業所の双方の納得性の高い計画作成や見直しを行うことが求められます。このためには、個別の計画の基礎となる、事業所の諸活動や日常行動を通して得た利用者の行動特徴を事業所としての決められた評価表に基づき、評価し、記録することが望まれます。この利用者の個別状態、ニーズ及び課題の把握については事業所として一貫したプロセスで行い、経過等を適切に記録することが大切です

事業所として上記の評価の結果を念頭に利用者本人の意向や希望を把握することが望まれます。その上で上記の評価の結果を利用者に分かりやすく説明し、利用者の長所やよく努力している点と今後の努力が必要な点について、利用者に理解して貰い、利用者に今後の定められた期間の努力すべき目標を立てて貰うことが重要です。 利用者の個別支援計画決定においては、利用者と事業所の関係者による打ち合わせを開催することが望ましいと言えます。その際、職員から評価結果を説明するとともに、利用者が自分の希望や目標を発表し、利用者が目標を達成するために必要な支援、支援方法及び役割分担を決めることが大切です。打ち合わせの結果は文書化し、利用者に説明した上で利用者の同意と署名を得ることが望まれます。

利用者一人ひとりにあったサービス提供を継続して実施するために計画の見直しの時期や手順、見直しの打ち合わせに参画するメンバー構成等を明確にしておくことが重要です。

|

コラム 評価表は事業所が独自に作成していますが、或る事業所の評価領域は下記の通りになっています。 1. 日常生活技能→生活習慣、健康と安全 2. 社会生活技能→作業能力、作業態度、体力 3. 社会生活における行動特徴→自己志向性、社会参加への志向性 |

障害のある利用者が社会参加を主体的に進めていく際の最も大切な活動のひとつが「働くこと」です。働くことの意味は、①社会的な視点と②個人的な視点 の二つの側面から見ることが出来ます。前者の視点では、「働くこと」とは社会の存続や発展に必要な生産的な活動が分割されて個人に割り当てられたものであり、その役割の遂行に継続的に従事することで賃金などの報酬が分配される場でもあります。また、「働くこと」後者の視点では、とは、所与の役割を果たすことを通して、自分の能力や興味を発揮したり、心理的な満足を得る源泉であります。仲間を作り、先輩や後輩に自分の存在を認めてもらい、自分自身の達成感や満足感を得るといった機会がもたらされます。その意味で障害のある人にとっても働くことは重要な意味を持っています。福祉的就労は、生産性の低さや日常生活の困難さを補うさまざまな支援を受けつつ、働くことによる個人的な満足や達成感を提供する場と見なすことが出来ます。

障害を持つ利用者に対しては、一般的に個別の状況に応じてさまざまな支援が必要となります。そのため、福祉的就労においては学校教育、企業の雇用管理、そして福祉対策などと不可分の関係にあり、「就労を含む暮らし」を支えるという認識に立つことが大切になります。こうした「就労を含む暮らし」を構成して維持するには次のような課題があります。

第一に就職前のキャリア発達に対する支援が重要となります。受障はその後の発達の過程でさまざまな制約をもたらすことから、早い時期から将来を見越した育成が大切になります。例えば、①生活習慣とその学習過程、②基礎的な体力と巧緻力、③意欲や体力を基にした持続力、④健康の自己管理、⑤安全への感覚、⑥働く意識や就労感の育成等です。

第二に就労した後は、利用者本人の特性を踏まえて適切な職務に配置させることが重要となります。そのためには、①職務との適合性の評価、②能力に合わせた職務の改善、③治工具や機器の改善、③物理的環境の改善、⑤教育訓練方法の改善、⑥配置転換、などを多面的に検討することが必要です。例えば、判断や意思決定が必要な作業では、ミスを誘導しないように簡素化したり、重要な決定は人に任せるように仕事を組み替えたりして、「職務要件と能力」との適合を図ることが必要です。また、就労して得た工賃をもとに、好きなことに使用したり、友達と仲間と楽しむ機会を得ることで、「報酬と目標や欲求」が一致するように仕向けることも必要です。

第三に習熟にともなって、事業所内での役割の拡充や交代の検討が重要となります。障害があっても、割り当てられた工程の作業を継続することで必然的にその遂行能力は向上し習熟していきます。そのことで他の周辺工程の作業に対する遂行能力も向上します。その結果、単独の工程作業に就いた人でも、やがては、複数工程を担当したり、より中核的な工程に配置換え出来る可能性があります。こうした職務遂行能力の向上や熟達化に伴って、事業所内での新たな役割を付与したり、より高度な役割に交代させることは利用者の事業所内でのキャリアアップになります。

第四に教育訓練の方法について工夫が重要となります。知的障害の人の場合には、一般的に、①実際の作業の中で訓練し、②1回の指示は単純明快に行い、③具体的な行動で手本を示し、④習慣化するまで繰り返して体得させ、⑤準備から後片付けまで全過程を順序正しく訓練し、⑥賞賛と励ましをすること、などが必要とされています。また、事業所での指導に際しては、利用者の学習効率が低くて習得に時間が掛かることを承知したうえで、

①簡単な作業から従事させ、②何をどのようにしてどの程度まで出来るかを知ったうえで、利用者に理解出来る方法で実施し、③実際にやってみせ、見てやらせ、事後の確認してチェックするといった手順を踏み、④作業の目標と実際の成果を視覚的に示して自己評価をさせ、⑤問題が生じた時点で直ちに注意し、わかった内容を確認する、などの手順が望ましいと言えます。

第五に事業所内での教育訓練の体制の工夫が重要となります。教育訓練の成果を高めるためには、事業所全体で教育に対する支援体制を整備することが重要になります。

なお、こうした障害の人のキャリア発達に向けた種々の取組と平行して、地域生活を継続するための「社会的支え」の体制を整備することが重要です。多領域のさまざまな関係者による継続的な支援や、そうした支援のネットワークを効果的に機能させるケースマネジメントの体制や制度が整備されると、事業所内でのキャリア発達を促すさまざまな取組も一層の効力を発揮することが出来るからです。

|

コラム 障害のある人の個人特性の階層構造階層構造として

に分けられ、職業準備性の育成が就労に際し、重要な要素となります。 |

a.利用者にとって安全及び安心な環境の提供

福祉サービスの「措置」から「契約」への転換に伴い、利用者と事業所間の契約は、法的には、利用者の申込という意思表示と、事業所の承諾(具体的には、承諾して契約内容のサービスの提供という履行を約束することです)という意思表示で成立いたします。実質的にはニーズとサービスのマッチングと言えます。ここで言う「マッチング」とは「利用者の必要とする就労支援サービスと事業所の提供する就労支援サービスの内容が一致する」ということです。しかし、福祉サービスの場合には厳密にはすべて一致することはまずあり得ません。継続的に利用者に対して、事業所が就労支援サービスを提供する、準委任契約と言えます。事業所としては福祉サービスの特徴としてこの課題を認識することが大切です。事業所は、利用者に対する契約上のサービス提供のほかに下記を事業所の「安全ミニマム」として提供することが必要です。

● 事業所の安全ミニマム

|

即ち、利用者にとって、安全・安心な環境を提供することが大切です。利用者の安全を確保することは、事業所にとって最も基本的な質の保証であり、そのための体制を整備することは最低限の義務として当然のことです。安全確保の取組は、職員の意識に訴えるだけでなく、組織的継続的に行わなければその成果は望めません。利用者の安全等の確保を目的として事業所内のシステムの確立が求められています。

まず、事業所は利用者にとって「健康を含めた身体的に安全な場所・就労環境」でなければなりません。施設のハード面において法令上の安全基準が定められており、これらをすべてクリアしていることは当然です。ここではソフト面での安全を中心に説明します。

そもそも事業所は障害を持った人を受け入れるわけですから、安全な場所・環境を維持することに細心の注意及び安全配慮が求められます。その安全の程度は自宅での暮らしの場合よりもはるかに大きな安全でなければなりません。事業所においては作業に必要なさまざまな設備、備品、材料等が置かれております。それらが常に一定の安全基準において整理・整頓されていなければ、利用者に対する安全が維持出来なくなる恐れが高くなります。万一、火災が事業所で発生するとならば多数の犠牲者が出る可能性もあります。福祉事業所内でひとたび事故が発生すると犠牲者は多くなり、大事故に発展する可能性があります。また、衛生上のリスクも想定されます。したがって、あってはならない事故が起きる可能性があるため、福祉事業所にとっては「リスクマネジメント」の必要性があります。福祉事業所にはその性質上、安全性について高い注意義務がかせられています。

b.利用者にとって精神的に安全な事業所

次に事業所は利用者にとって「精神的に安全でなければならない」ということです。しかし、利用者同士の問題で「いじめ」「悪口」等が起きる可能性があります。利用者は別々の生活環境の中で暮らして来て、能力や意識も異なります。それらの人たちが一緒の事業所で作業をするわけですから、ある程度のトラブル、不快感が生じるのは当然とも言えるでしょう。それでも「個人の尊重」「自己決定権」の立場からは大きな問題に発展する可能性を含んでいます。

更に職員による「虐待」「不平等扱い」等の問題があります。職員がその仕事に慣れ、サービスを受ける利用者に慣れてくると、仕事とは言え、心の緩み等からつい雑な対応やサービスを行うことがあります。その油断からリスクが生じるのです。利用者はそれらを敏感にキャッチしてそれがもとで不満・不信感を持ち、虐待や差別されたと思いがちです。限られた職員配置でしかも職員がそれぞれ多忙ですから、止むを得ない事情もあるかもしれませんが、事業所管理の立場から言えば、それらきわめて要注意事項と言えます。

利用者一人ひとりが意思を持っています。人格を有し、個人の尊厳・幸福追求権を有することは憲法でも基本的人権として保障されていることを片時も忘れてはならないのです。更に「プライバシーの保護の問題」等の難しい事柄が潜在的に存在しています。一つ扱いを間違えば法律的にも大きな問題への発展する恐れがあります。利用者は、「契約」による債権者、権利者の立場であるからです。いずれの問題も本来、事業所内ではあってはならないことです。精神面での安全性が求められているわけです。

一方、事故対応並びに再発防止への取組も重要です。どんな事故であってもまず、迅速俊敏な対応が必要です、そのためにはあらかじめ適切な対応手続きをマニュアル化しておくことが有効です。このマニュアルの作成にあたっては、出来るだけ事業所内外の関係者の意見を求め、広く助言を受けておくことが大切です。また、マニュアルの作成にあたっては、最初から完璧を期す必要はありません。時間と経過と経験によって、段々と完成されたマニュアルになるからです。

|

コラム 安全配慮義務 <ある法律関係に基づいて、特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、 当該法律関係の付随義務として、当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として 一般的に認められるべきものであって、これを尽くすことが必要不可欠である> 不法行為上の注意義務を超えるものとされており、事業所にとっての利用者に対する義務となっています。 |

a.地域への開かれた組織づくりへの取り組み

事業所は福祉サービス提供者として、地域社会への情報開示等の透明性の確保の取組を行うことが大切です。事業所が社会的な役割を果たすためには、事業所内で組織運営とサービス提供の両面を適切に実施するだけでなく、それについて地域社会等の理解を得ることが必要です。第三者による評価結果公表、第三者委員の導入、インターネットによる情報公開等は、事業所の透明性の向上に役立つと共に、信頼性を高める事にも繋がります。地域住民の見学受入、事業所だより等の地域の住民の目にふれやすい方法により、地域への事業所情報開示等を通じて、地域へ開かれた組織作りへの取組を行うことが大切です。

一方、事業所は地域社会の一員として、地域福祉推進に責任を有しています。地域に役立つ方法として、事業所が持つ専門的技術や情報を地域に提供する事が考えられます。具体的には地域への施設・備品の開放や、障害者相談窓口等、事業所機能や専門性を利用者に支障のない範囲で地域に還元する事が望まれます。更に専門的な技術講習会や研修会の開催、地域で行う福祉関係研修会への講師派遣など、地域や関係機関を対象に事務所の機能や専門性を活かした企画・啓発活動を実施していくことが期待されています。

また、地域の人々のボランテイア活動は、地域社会と事業所をつなぐ柱の一つとして位置づけることが出来ます。ボランテイアにとっても事業所にとってもより良い交流となるために事業所側の姿勢や受入体制を明確にすることが望ましいと言えます。

b.事業所に対する地域支援ネットワークの構築

事業所は、地域の一員として、地域の関係機関・団体等と連携し、地域で開催される関係機関ネットワークに参画し、地域内の共通課題に対して、解決に向けて協働して具体的な取組を事業所として、行うことが期待されます。

利用者に対する就労支援は、就労前の職業準備性の育成に加えて、就労した後もさまざまな支援が必要となります。例えば、事業所に適応出来るための支援、ステップアップの機会の提供、不適応の兆候に対する迅速な対応等であります。利用者に対する支援の課題は、日常生活のあり方と密接に関連しています。つまり、適切な就労支援を行うには、日常生活面への継続的な支援の実行と一体不可分の関係にあることを理解することが大切です。こうした多面的な支援を実行しようとすると事業所で対応出来る限界を超えてしまうことになります。それを克服するには、多様な構成員からなる地域支援ネットワークを育成する事が重要になります。この地域支援ネットワークを育成する事は、人的ネットワークによる「社会的支え」を構築することでもあります。この支えにより利用者が、自分を明確に意識し、自分の価値に気づいて肯定的な態度や行動を獲得し、人生で生じるさまざまなストレスに対処出来、問題解決に有用な知識・技能・資源などの情報を取得し、社会的技能を向上させることが期待されます。そうした、エンパワーメントを促進させる人的ネットワークによる「社会的支え」の構築が、今後の就労の展開には不可欠と思われます。

c.地域支援を構成する人的ネットワーク

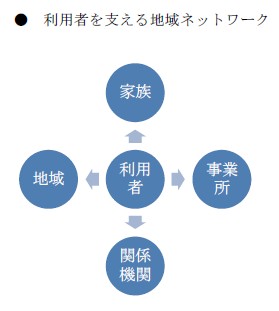

「社会的支え」を構成する人的ネットワークには、家族や親戚、地域の友人や隣人、事業所の職員や同僚、各種支援機関の職員等のさまざまな分野の人が含まれます。それらの人々は、利用者に対して、①好意・愛情などの感情的な表現を示す「情緒的な交流」、②言葉や行動を肯定的に捉えていることを表明する「是認の交流」、③物品・情報等の具体的で直接的な援助を提供する「具体的援助」等をもたらします。それによって、利用者は、①自分自身の概念を明確に意識し、②自分が価値のある存在であると気づいて肯定的な態度や行動を強化し、③人生の中で出会うさまざまなストレスに対処することができ、④個別の課題を解決するための実際的な知識や情報や技能などを得ることが出来、⑤発達の遅れや一時的な退行で低下した社会的技能を促進する、といった利点を得ることが出来ます。この人的ネットワーク構造は、利用者を中心に三重の同心円からなる構造と見ることが出来ます。最も外円に属する支援者は、各種の専門家や事業所の職員や仲間などのように、その社会的役割に従って利用者との交流を行います。そのため、時間的・空間的にも限られた関係にとどまり、利用者に対する役割が変われば交流は途絶えてしまいます。中円に属する支援者は、そうした役割を超えてもう少し親密な交流があります。内円に属する支援者は、役割に基づいた関係を超えて人生の長い期間にわたって安定した交流が維持され、利用者は自分を支えてくれる大切な人として高い価値を置き、心の支えとなっている人です。

● 利用者を支える地域ネットワーク

① 利用者及び家族への理解を深める

- □ 事業所・職員は利用者とその思いに気づき尊重しながら、向き合っていますか

- □ 事業所は利用者や家族の思いや要望を良く聴いていますか

- □ 利用者を理解しようとする姿勢はありますか

- □ 事業所のサービス内容等を適切に利用者や家族に説明していますか

- □ 利用者への個別対応において利用者の情報や要望を的確に把握していますか

- □ 利用者の情報や要望を適正に記録していますか

- □ 利用者の生活歴、生活習慣及び価値観等を良く把握していますか

- □ 事業所として利用者状況やサービス内容等の情報を管理する仕組みがありますか

- □ 利用者に関する情報を関係職員間で共有化していますか

- □ 就労に関する利用者及び家族の要望や希望を明確にしていますか

- □ 就労に関する利用者及び家族の不安等に対し、適切に対処していますか

- □ 就労に関わる様々な人の話を聞く機会を利用者や家族に提供していますか

- □ 利用者や家族のプライバシーの保護に適切に取り組んでいますか

- □ 利用者情報については適切に管理していますか

- □ コンピュータ上の情報の保護は適正に管理されていますか

- □ 利用者・家族からの苦情・要望に適切に対処する体制を整備していますか

- □ 事業所は自らの情報を積極的に公開していますか

- □ 事業所は利用者にとって必要な情報を的確に提供していますか

- □ 事業所は地域の関係機関に必要な情報を的確に提供していますか

- □ 事業所は提供情報についてその適切性を十分に検討していますか

- □ 事業所は問い合わせや見学に対し、適切に対応していますか

- □ 職員は質の高い情報発信に取り組んでいますか

- □ 事業所は質の高い情報を発信できる人材の育成に取り組んでいますか

- □ 事業所として適切な情報活用を行う仕組みはありますか

② 利用者ごとの計画づくり

- □ 利用者に対するサービスを開始する前に十分な準備や配慮を行っていますか

- □ 利用者の権利が侵害されている場合、関係機関に届け出る仕組みになっていますか

- □ サービス開始の際には利用者の意思を尊重していますか

- □ 事業所はサービス開始時、利用者に関し、分かりやすく情報提供を行っていますか

- □ 事業所は利用者が意欲的に就労に取り組める環境を作っていますか

- □ サービス内容について利用者の同意を得ていますか

- □ 利用者の個別の状況に応じた、就労支援に取り組んでいますか

- □ 作業工賃の在り方について 十分検討がなされていますか

- □ 事業所として適切な作業工賃体系を策定していますか

- □ 事業所として作業工賃の算定方式は適切で明確になっていますか

- □ 事業所として作業工賃体系について十分利用者や家族に説明を行っていますか

- □ 毎月の工賃支給前に利用者に対し、その内容等を適切に説明していますか

- □ 利用者ごとの個別支援計画を適切に策定していますか

- □ 利用者の個別支援計画期間は柔軟に利用者状況に応じて設定されていますか

- □ 利用者の個別支援計画は利用者と定期的に見直しを行っていますか

- □ 個別支援計画により、利用者の就労に関する自覚を深める取組を行っていますか

- □ 個別支援計画により、職員として適切な効果を得ていますか

- □ 個別支援計画の策定に向けて、利用者の行動特徴を的確に評価していますか

- □ 個別支援計画に関し、利用者の意向や希望を適切に把握していますか

- □ 個別支援計画決定においては利用者と事業所の打ち合わせを持っていますか

- □ 個別支援計画の見直しの手順等が決定されていますか

③ 魅力ある職場環境

- □ 事業所として利用者の働くことについて、適切な理解をしていますか

- □ 利用者の特性を踏まえて、適切な職務に配置をしていますか

- □ 事業所として職務要件と利用者の能力の適合を図っていますか

- □ 利用者の習熟に伴い、適切な役割の拡充や配置換えを行っていますか

- □ 利用者の教育・訓練の方法について工夫を施していますか

- □ 事業所全体として利用者の教育に対する支援体制を整備していますか

- □ 事業所の就労サービスについて利用者と適正な契約が結ばれていますか

- □ 利用者にとって事業所は身体的に安全な場所・就労環境ですか

- □ 利用者にとって事業所は精神的に安全な場所・就労環境ですか

- □ 職場環境は安全・安心に整備・整頓されていますか

- □ 事業所はリスク管理に万全の注意を払っていますか

- □ 職員による利用者に対する虐待や不平等な扱い等は行われていませんか

- □ 利用者同士でいじめや悪口はありませんか

- □ 事業所として事故対応及び再発防止に適切に取り組んでいますか

- □ 事業所として事故対応及び再発防止へのマニュアルを作成していますか

④ 地域との関係づくり

- □ 地域に対して、事業所の情報を開示していますか

- □ 事業所が持つ専門的技術や情報を地域に提供していますか

- □ 地域のボランテイアを受け入れ、地域の人々との交流を図っていますか

- □ 地域の課題解決に向けて地域の関係機関と連携を図っていますか

- □ 就労支援を行うために日常生活面への継続的な支援を実施していますか

- □ 事業所として地域支援ネットワークの構築に取り組んでいますか

- □ 地域支援ネットワークを支える人的ネットワークは構築されていますか