平成17年度厚生労働科学研究障害保健福祉総合研究成果発表会報告書

発表会:障害者のエンパワメントの視点と生活モデルに基づく具体的な地域生活支援技術に関して

○エンパワメント事例(知的障害)

国立伊東重度障害者センター 指導課長 小田島 明

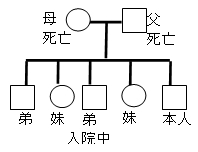

| 氏名:佐多家 一平 | 年齢:60歳 | 家族構成 両親とは死別 上の弟を除きそれぞれ自立 本人も一人暮らし |

| 障害名:知的障害 | ||

| 手帳:療育手帳B | ||

| 居住地住所:〒 東久留米市□□町 電話番号:0429(70)8888 |

||

| 住環境(バリアフリー関係): アパートにて一人暮らし。 ヘルパーが週5回(67時間(ガイドを含む、土日は介護なし))、 ガスなどの始末に不得手なため電気製品を使用、食事は外食が中心 風呂は銭湯を利用 経済状況:障害基礎年金2級+生活保護 |

||

| 暦年齢 | 出来事(生育暦) | パワレスな状況に なった事柄 |

エンパワメントしていく契機となった事柄 | 状況の変動 | エンパワメントモデル | エピソードの必然性 | ||||||

| 分岐点 | 心的状況 | 引き戻した力 | I型個人因子強化 | II型環境因子強化 | III型相互関係強化 | 本人の意図 | 他者の意図 | 他者の偶然 | ||||

| ・ある人との出会い ・研修への参加 ・両親の病気や死 ・その他 | ・好きな人ができた ・自立心が芽生えてきた ・その他 | ・両親の反対 ・社会の偏見や差別 ・その他 | ||||||||||

|

|

【就学前】 昭和19年○月○○日に生まれる。 幼少時病気により知的障害となるが、発症時の年齢は不明である。 |

|

|

|

|

- |

|

|

|

|

|

|

| 6歳 | 【学齢期】 東京都○○区立□□小学校に入学する。 授業に出ず、池などで遊ぶことが多かったため疑われた。 |

|

|

|

|

- |

|

|

|

|

|

|

| 上の妹が本人のいたずらなどを母親に報告していた。 | (1)妹の報告から親からよく叱られた。 |

|

|

(1)妹が小さないたずらまで逐一報告する。 | ↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 学校で職員室の金がなくなったことが本人のせいにされた。(後日真犯人が見つかる) | (2)普段の素行から疑われた。 |

|

|

(2)教員およびクラスメイトの本人に対する無理解があった。 | ↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 10歳頃 | △△小学校(特殊学級)へ編入する。 |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

| 12歳 | 中学入学時に、知的障害児施設「○○学園」に入所する。 母親が区役所に相談し、施設入所を決める。 小学校卒業した春休みに入所する。 |

(3)役所と母親で自分の進路を決められた。 |

|

|

(3)十分な説明と合意を得る手続きをされなかった。 | ↓ |

|

|

|

|

|

|

| 職員に生活を決められ嫌だった。 園の外には外出できず(鉄条網が張られていた)、園内の散策にも職員がついてきた。 |

(4)自分の行動に制限を受けた。 |

|

(4)職員に生活を決められ嫌だった。 | (4)管理された生活を送る。 | ↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 園のプログラムとして農作業に取り組む。 |

|

(5)農作業を覚える。 |

|

|

↑ | 1 | 1 |

|

|

1 |

|

|

| 18歳を前にして進路について検討された結果、農作業ができることから、○○学園と関係の深い□□市の農家へ行くこととなった。 | (6)職員と母親で自分の行き先を決められた。 |

|

|

(6)十分な説明と合意を得る手続きをされなかった。 | ↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 17歳 | 【卒業後(1)】 □□市内の農家に住込んで、農作業の手伝いをする。 |

|

|

|

(1)社会が未成熟であった。(知的障害者に対する偏見や差別) | ― |

|

|

|

|

|

|

| 仕事がきつく、怪我をすることもあった。 | (2)仕事に見合った報酬が得られない。 |

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 農作物の出荷のときなどは忙しく、夜中まで働く。 |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 朝は毎日5時起きであった。 |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 風呂には、農家の家人が入った後にしか入れてもらえなかった。 |

|

|

(3)仕事もきつく、自由な時間も無く辛かった。 |

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 2回ほど辛くて家に逃げて帰ってきた。 |

|

|

|

(4)親が連れて帰った。 | ↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 32歳 | 農作業で怪我をした足が化膿し、働く意欲がなくなったため、また家に逃げ帰る。 |

|

(5)農家を飛びだし、父母の元へ戻る。 | (5)父母の元へ戻れて安心した。 |

|

↑ | 1 |

|

|

1 |

|

|

| 地域の父母と、区内特殊学級関係者が中心となり、「△△作業所」(無認可作業所)を立ち上げる。 |

|

(6)ボランティアに来ている同年代の人と友達になる。 |

|

|

↑ |

|

1 |

|

|

1 |

|

|

| 母の協力の下、作業所へ通い始める。 |

|

(7)地域の父母や、相談員とも仲良くなる。 |

|

|

↑ |

|

1 |

|

1 | 1 |

|

|

| 作業所では仲間ができた反面、作業はきつかった。 |

|

|

|

|

― |

|

|

|

|

|

|

|

| 35歳 | 区役所から紹介され、区の公共施設の清掃業社に入る。 |

|

|

|

|

↑ |

|

|

1 | 1 | 1 |

|

| ヘルニヤに罹り、退職となる。 | (8)ヘルニヤに罹り、退職となる。 |

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 37歳 | 自宅にて通院治療する。 |

|

|

|

|

― |

|

|

|

|

|

|

| 40歳 | ○○作業所へ通所する。 |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

| 46歳 | 【卒業後(2)】 母が死亡する。(キーパーソンが母親から末弟に代わる) |

(1)家で暮らせないと周囲が考え始めた。 |

|

|

(1)病弱な父親と本人が一緒に暮らしを継続させるだけの社会資源が無かった。 | ↓ |

|

|

|

|

|

|

| 福祉事務所と末弟が話し合い、「○○通勤寮」(都短事業:利用年限2年)を利用する。 |

|

|

|

(2)本人が納得して決めたのではなく、末弟と福祉事務所が説得した。 | ↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 土日は自宅と末弟宅に宿泊する。 |

|

|

|

|

― |

|

|

|

|

|

|

|

| 父がパーキンソン病であり、母死亡に伴い入院となった。 |

|

|

|

|

― |

|

|

|

|

|

|

|

| 親戚などから、末弟の言うとおりに生活するようよく言われた。 | (3)末弟の言うとおりにせざるを得ない。 |

|

|

(3)周囲は良かれと思って忠告していることが、結果として本人を抑圧している。 | ↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 入所施設には行きたくなかったが、○○通勤寮は利用年限が限られているため、都内の施設を条件に、施設入所申請する。 | (4)通勤寮を退寮せざるを得なかった。 |

|

|

(4)利用年限という制限があった。 | ↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 48歳 | 知的障害者更生施設「○○園」に入所する。 |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

| 父が死亡する。 |

|

|

|

|

― |

|

|

|

|

|

|

|

| 電話をかけようとすると職員に制止される。 | (5)行動が著しく制限された。 |

|

|

(5)入所施設に管理意識が強かった。 | ↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 小遣いを管理され自由にならず職員とトラブルを起こす。 | (6)不本意な状況でも我慢せざるを得なかった。 |

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 外出は近所の本屋などにしか行けなかった。 |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 寮内の掃除などを職員によくやらされた。 |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 職員に暴力を振るわれたり、他の入所者に暴力を振るうところを見た。 |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 寮が変わり、理解ある職員にあう。 |

|

(7)自立寮に移り、地域自立について理解のある職員にあう。 | (7)施設を出たいという気持ちが生まれる。 |

|

↑ |

|

|

1 |

|

1 | 1 | |

| その職員に地域の障害者や職員との「語ろう会」に誘われる。 |

|

(8)「語ろう会」に参加する。 | (8)当事者活動をやろうと思い始める。 |

|

↑ | 1 |

|

1 | 1 | 1 |

|

|

| 当事者活動に参加し、自立生活を勧められる。 |

|

(9)当事者活動に参加し、自立生活を勧められる。 |

|

|

― |

|

|

|

|

|

|

|

| 自立生活の準備を開始する。 |

|

(10)○○支援センターの自立プログラムに参加する。 |

|

|

↑ |

|

|

1 | 1 | 1 |

|

|

| 自立生活に批判的な施設職員(当初いた寮の職員)から、「3日ぐらいで施設に戻ってくる」と言われた。 |

|

|

|

|

― |

|

|

|

|

|

|

|

| 末弟に自立を反対される。本人が末弟に言っても聞き入れてもらえず、支援者が調整に入った。 |

|

(11)支援者が調整に入る。 |

|

(11)末弟に反対された。 | ↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 51歳 | 支援者と末弟の話し合いにより、退所が決定する。 |

|

|

|

|

↑ |

|

1 | 1 |

|

1 |

|

| 52歳 | 【卒業後(3)】 アパート生活を開始する。 |

|

(1)○○支援センターの活動に参加する。 |

|

|

↑ | 1 |

|

1 | 1 | 1 |

|

| ○○支援センターから生活管理の支援を受ける。 |

|

|

|

|

― |

|

|

|

|

|

|

|

| 夜間中学へ入学する。 |

|

(2)教育委員会の折衝を○○支援センターが行い入学を説得した。 | (2)隣人の娘さんが高校に行っており、自分も高校に入りたいと思った。 |

|

↑ | 1 |

|

1 | 1 |

|

|

|

| 同じアパートの隣人によく思われず、大家に告口される。 |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| ○○支援センターの女性が来ると何か変なことをするように思われ大家から文句を言われる。 |

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 大家と喧嘩になり、パトカーを呼ばれる。結果としてアパートを出ることとなる。 |

|

(3)○○支援センターの支援者から大家との喧嘩をとがめられ、アパートを自分で探すよう促された。 |

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

| 半年後新しいアパートへ引越す。自分でアパートを探すよう支援センターで言われ、自分で探す。 |

|

|

|

|

↑ | 1 |

|

|

1 | 1 |

|

|

| 54歳 | 外人の生徒が多く話が合わない。通学が遠くきつかったため休みがちとなった。 夜間中学を中退する。 |

|

|

(4)学校に行く意欲が減退してきた。 |

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

| 当事者活動に参加する。 |

|

(5)当事者活動に参加する。 |

|

|

↑ |

|

1 | 1 | 1 |

|

|

|

| 当事者活動の海外大会へ参加する。 |

|

(6)知的障害者当事者活動に主体的にかかわる。 |

|

|

↑ | 1 |

|

|

1 |

|

|

|

| ~60歳 | 【現在】 都道府県が実施する障害者支援者研修に参加する。 |

|

(7)当事者活動を通して知り合った人々から、色々な活動の情報や機会を得る。 |

|

|

↑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|

| 同研修会に毎年講師として参加する。 |

|

|

|

|

↑ | 1 |

|

|

1 | 1 |

|

|

| 福祉施設のオンブスマンになる。 |

|

|

|

|

↑ | 1 |

|

|

1 | 1 |

|

|

| ホームヘルパー2級を取得する。 |

|

|

|

|

↑ | 1 |

|

|

1 | 1 |

|

|

| 厚生労働省が主催する障害者支援者研修会に参加する。 |

|

|

|

|

↑ | 1 |

|

|

1 | 1 |

|

|

| 当時者活動の全国大会に運営者として参加する。 |

|

|

|

|

↑ | 1 | 1 |

|

1 | 1 |

|

|

| 行政の施策検討会にオブザーバーとして参加する。 |

|

|

|

|

↑ | 1 | 1 |

|

1 | 1 |

|

|

| 各種講演会、シンポジウムに招聘される。 |

|

|

|

|

↑ | 1 |

|

|

1 | 1 |

|

|

| 当事者活動○○の代表に選出される。 |

|

|

|

|

↑ | 1 | 1 |

|

1 | 1 |

|

|

|

|

|

|

16 | 9 | 9 | 19 | 19 | 1 | ||||

| これからの人生において、再度パワレス状態が訪れるとすれば、予想される出来事は何か |

|

| 自分が幸せになっていくために、どのような力を付けていきたいと考えていますか。 |

|

調査者所見

- 形式上、明確なエンパワメントの分岐点は、○○園で地域支援活動をしている職員とであった時が大きなところである。

- それまでの間、エンパワメントするときは無かったように見えるがそうではなく、○○学園、□□市の農家時代などの辛い体験の中で、人との接し方や処世術を見に付けていたと推測され、その力を見抜いた支援者と○○園で会ったということになると推測される。

- エンパワメントは正の因子のみではなく、負の状態の中で培われるものもあり、これを顕在化できる人との触れ合いのきっかけを得たことが大きいといえる。

- 例えば、本人は自宅近くで日々の趣味的な活動のひとつとして小さな菜園をやっている。この基礎となったことも○○学園時代、□□市の農家時代の経験が色濃く反映されている。

事例の概要と分析

本事例は、障害をネガティブに捉えることが一般的であった第2次大戦後の混乱期に、幼児期の疾病により知的障害を発障している。この時代は、周囲の誤解を受けやすく、本事例も知的障害を理解されず、周囲から問題児として扱われることにより、普通校から特殊学級への転校、小学校卒業後は児童養護施設に措置された。自分の思いがどうであったのか不明なまま措置された児童養護施設では、時として職員に厳しいしつけを受け、決して楽しい生活ではなかったが、そこで身に付けた農作業がその後の生活に影響を及ぼしている。

17歳で、□□市の農家に住み込み、農作業を行うが、仕事がきつく自宅へ2回ほど逃げ帰っている。その都度父親が農家へ連れて行き、頭を下げてまた同じ生活を繰り返している。全く自由がないわけではなかったが、本人はかなり苦労をしていた様子である。

32歳のときに農作業中に怪我をしたことで働く意欲を失い、また自宅へ逃げ帰った。この時点で両親ももう農家へ戻す状況でないと判断し、その後自宅で両親と生活をするようになった。

自宅に戻り、無認可作業所に通所を始め、その後一旦清掃関係の仕事に就くが、腰痛を発症し、1年程で退職している。その後は、自宅近くの授産施設に通所していた。

46歳のときに母親が他界、父親も病気療養中であったため、別居をしている弟が福祉事務所と調整し、48歳から知的更生施設に入所した。施設入所について本人は同意したものの決してそれに満足していたわけではなく、入所中は他の入所者や職員とトラブルを起こすことが見られた。

その後、理解ある職員から自立生活を勧められ、ある団体の自立生活プログラムを体験することで、単身自立生活を希望するようになり、当初反対していた弟も、支援者などとの話し合いにより理解して、51歳の時に単身生活を始めることとなった。

単身生活を始めた当初は、隣人とのトラブルなどもあったが、周囲の支援を受けながら自分なりの生活を続けている。このような生活の中で当事者運動にも積極的に関わるようになり、現在では知的障害者の当事者団体のリーダーを務めるに至っている。

また現在の趣味の一つとして、若い頃覚えた農作業をもとに、家庭菜園を行っている。

1.パワレス・エンパワメントエピソードの件数

- 調査者が指摘したエピソードは62件である。そのうち、

(1)パワレスになったと判断したエピソードは28件、

(2)エンパワメントしたと判断した場面は23件、

(3)パワレスになった側面とエンパワメントである側面を同時に含むと判断したエピソードは0件

(4)各々2影響を及ぼしたと思われるエピソードは11件、

2.パワレス状況

- パワレスの多い時期は3つ期間に分けられる。

- 第1期は、幼少期から農家の住み込みをしていた30際頃まで。

- 第2期は、母親が他界してから知的更生施設へ入所し、単身生活についての準備を始める前まで。

- 第3期は単身生活を始めた直後に隣人とトラブルがあった頃まで

- それぞれ環境の変化によりパワレスとなっているが、基本的に周囲の無理解が存在し、その中でパワレスとなっている。

- しかし、第1期と第2期はこの年齢の人の生活暦が示すとおり、まだ社会的に自立生活について意識が低い時期であり、このような時期にありがちなパワレス状態といえることに対し、第3期は、単身生活をしながらのトラブルであり、これを本人なりに、解決していくことがパワレスから、エンパワメントにつながるプロセスとなっている。

3.エンパワメント状況

- エンパワメントを示す項目が23項目であり、パワレスの28項目より少なくなっている。しかし、現在の本人の生活を見る限り、エンパワメントは進んでいると判断できる。

- エンパワメント項目を時期的に見ると、両親のもとへ戻った時期、知的更生施設を退所して単身生活をはじめた以降の2つに分けられる。

- つまり、地域生活をしていた、あるいはしている時期にエンパワメントが集中している状況である。

4.エンパワメントタイプの変化

- 2つの時期を比べると、父母の保護のもとでの時期と、支援者に支えられながら、自分らしく生きている時期という意味に置き換えることもでき、当然後者の時期のほうが、エンパワメントの内容も蜜の濃いものになっている。

- 本人の生活暦から分かるとおり、この2つの時期の違いとして、環境要因の変化が影響している。社会の障害者に対する理解が向上してきているとこの事例から読み取れる。

- エンパワメントのモデル別に見ると、父母の元での時期では、II型中心であり、父母とその地域の環境に影響されている時期といえる。

- 単身生活を始める頃になるとIII型が先ず先行している。つまり施設の職員や自立生活を支援する人たちによる支援が中心である。

- これが実際に単身生活を始め、一時期のパワレス状況以降は、I型中心となり、本人のストレングスがかなり向上していることがわかる。

- I型が中心となっていることから、セルフケアマネジメントができる力を持ち合わせルようになるか、あるいは既になっているとも推測される。

5.まとめ

本事例は、戦後の知的障害者福祉の変遷を如実に語っている事例といえる。生活暦の初期から中期段階(知的更生施設入所まで)では、その当時の時代背景により、知的障害=保護される存在という中で、本人らしく生きることにかなりの制限があった。その後から現在までを見ると、保護される存在と思われている者が支援の如何により、ここまで自己実現を果し得ることを証明している。また、この時期に当事者運動が発展を迎えたという環境要因が影響しており、本事例のエンパワメントの推移と符合している。

調査者が本人と面接をした折に、「自分が幸せになっていくために、どのような力を付けていきたいと考えていますか」という質問に対して、「施設にいる人たちを地域へ出す」、「自分でも幸せになりたいが、どんなことが幸せなのか分からない。自分の経験を後輩に伝え、地域で暮らす人を増やすことが今の望み」、「若い障害者を育てなければいけない」等と答えており、自らの課題のみにとどまらず、他者を気遣い、社会的な活動に主体的に参画する意識をもてるようになっていると考えられる。このような意見を表出していることからも、本事例のエンパワメントがかなり向上していると考えることができる。