3 本と日々の生活

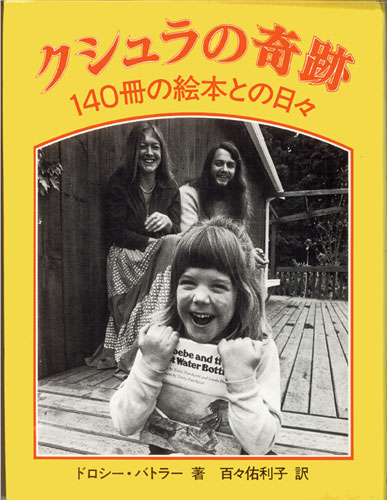

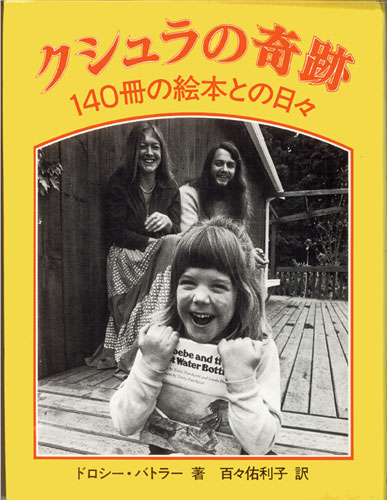

ドロシー・バトラーは『クシュラの奇跡―140冊の絵本との日々』(百々佑利子・訳/のら書店/原題“CUSHLA AND HER B00KS”)という本の中で、ひとりの少女のすばらしい成長を描きだしています。この少女クシュラは生まれつきの慢性疾患に悩まされ、長い苦しい病院生活をおくりました。身体的な発達がおくれ、目の焦点をあわせることが難しく、体の動きをうまく制御できません。知恵おくれもあると考えている医師もいました。

クシュラは、幸運なことに、生後四カ月という早い時期からたくさんの本にかこまれていたおかげで、しあわせな幼児期をおくりました。クシュラの両親は、クシュラをなぐさめ、発作の苦しさをまざらわせるために、昼も夜もほとんどずっと抱いていなければなりませんでした。両親はクシュラにいつも歌をうたい、本を読み、絵を見せて日々をすごしました。人の声を聞いたり、色彩を見ることは、クシュラをおちつかせ、同時に刺激にもなりました。クシュラの両親にとって、絵本を見せ、わらべ歌や子もり歌をうたってあげるのはごく日常的なことになりました。『クシュラの奇跡』の著者ドロシー・バトラーはクシュラの祖母であり、「結論」の章でこう書いています。

『クシュラの奇跡』(ドロシー・バトラー著/のら書店)

|

クシュラの読んだ本が、クシュラの人生の質をどれほど高めたか、はたして評価など可能であろうか?

愛情と援助が一貫して与えられている環境で、言葉と絵の宝庫にふれさせたことは、全般的には認知の発達、とくに言語の発達において大いに役立った。

だがおそらく、クシュラの読んだ本が、クシュラに大勢の友だちをあたえたことこそ、何よりも重要である。クシュラがたえまない苦痛と欲求不満の人生を生きていたとき、本の中の登場人物とぬくもりと美しい色が、クシュラをとりまいていた。クシュラを愛し、無力なクシュラの手足となって、クシュラに世界を見せようと努力した大人たちも、それぞれに貢献してきた。だが、ひょっとすると、クシュラしか知らない暗くて寂しい場所へお供をしたのは、本の中の住人にほかならないなでは、と思う。

そして彼らは、これからもずっとクシュラのそばにいるだろう。ピーターラビット、ルーシーおばあさん、ガンピーさん、ジェームズ・ジェームズ、そのあとには、ねこや王さまや、とらやくまが続き、デイヴィとエマがいて、きかんぼのアガパンサスがしんがりだ。もしそうならば、クシュラはこれからも、こわいものなしだろう。

1975年8月18日、3歳8カ月のときに記録したクシュラ自身の言葉は、私たちが知るべきことを、語り尽くしている。このとき、クシュラはソファーに深ぶかと身を沈めて、両腕で布の人形を抱きしめており、そばにはいつものように本の山があった。

「さあこれで、ルーピー・ルーに、ほんをよんであげられるわ。だって、このこ、つかれていて、かなしいんだから、だっこして、ミルクをのませ て、ほんをよんでやらなくてはね。」

たしかに、これこそ、どんな子どもにも効く処方である。

障害があろうと、なかろうと。

|

そうして、「後記」ではこう結びます。

|

私は、クシュラが生まれる七年前にも、子どもの人生を豊かにする本の力に深い信念をもつと主張したものです。しかし現在の確信にくらべると、当時の信念は底の浅いものでした。いまの私は、活字と絵が、原因は何であれ、外界から隔絶された子どもに何を与えるかについて知っています。しかし私はまた、すすんで子どもと本の仲だちをする人間がいなければ、そもそも本が子どもにわたらないことも知っています。もしも他の親のもとに生まれてきていたら ―その親がどれほど聡明で善意の持主でも― クシュラは、赤んぼうのときに、本のページにのっていることばと絵に出会わなかったかもしれません。長期にわたって病床にあり、身体面のみならず知能の面でも障害をもつとみなされる赤んぽうに、本の読み聞かせを処方する医師や専門家が、いったいどこにいるでしょうか。

人間の手で、本と世界じゅうの障害をもつ子どもたちをつなぐ輪を、もっともっとふやしたい、そう希望するからこそ、クシュラの両親は、娘の話を出版することに同意しました。私たちはみな、クシュラが大きくなったあかつきには、この輪をふやす手つだいを望むだろうと確信しています。かけ橋としての本によせるクシュラの信頼は、私たちの信頼よりももっと強いのではないかとさえ思います。

|

どんな障害であれ、障害がある子どもは、さびしい思いをすることがよくあります。「子どもの本の中の子どもたちは、私たちみんなの友だちです。」と、スウェーデンの作家、アストリッド・リンドグレーン*7は、かつていいました。一般に、障害をもつ子どもたちは障害のない子どもよりもっと、友だちを求めています。こういう子どもたちは他の子どもたちよりもっと孤独なのですから。

クシュラの両親は、クシュラがわずか生後四カ月のときに、本を見せはじめました。最近の大脳の研究によると、赤ちゃんは早くも胎生十六週から十八週でいろいろな音に反応することがわかっています。おなかの中の赤ちゃんに歌をうたってあげてはいけないという理由はありません。多くの経済的な発展をとげた国々では、若い人たちが身内から離れて生活していることが多いので、わらべ歌や子もり歌をおぼえられません。ですから親が子どものときに聞いた歌を思いだしたりおぼえたりできるように、子もり歌やわらべ歌を集めた本が必要です。歌をうたってもらうのは、子どもたちすべてにとって大切なことです。それはちょうど、あらゆる子どもにとって、小さい頃から、絵本の中の色彩に親しみ、日常生活で出会うものを本の中に発見するのが大切なのと同じことです。人生の出発点からすでに障害のある子どもにとって、こうした経験は特に貴重であるといえます。

子どもが人生を歩みだしたばかりの早い時期から、大人は子どものためにわらべ歌や子もり歌をうたい、絵本を見せはじめなければなりません。これは、医師、心理士(カウンセラー*8)、ソーシャル・ワーカー*9が障害児の親に対してできる、最も重要な助言のひとつです。親たちが子どものために、どんな本を買ったり、図書館で借りたりしたらよいか、相談できるようになっていなければなりません。また図書館員は、適切な本を探すための確かな助言と援助を常にもっとも求めているのは、障害児の親だということに気づかねばなりません。

ふつうの絵本でも、あまりこみいっていたりこわがらせたりする内容でなければ、ことばのおくれている子どもにも使えます。また、ごく小さい頃からすぐれた絵本を選んであげることが特に大切です。本に対する興味の基礎がつくられるからです。よい絵本は子どもを本に親しませてくれるので、一生を通じて本はその子の役に立つでしょう。それだけでなく、よい絵本は小児失語症(発達性失語症)の子ども、自閉症の子ども、知恵おくれの子どもなどが、小さい頃から集中力を身につける助けにもなります。

ことばのおくれている子どもは、自分のことばの問題に気づく前に、本に親しんでおいた方がよいでしょう。本が壁となって立ちはだかってしまう前に、本とのよい関係をつくっておこうというわけです。読書は、いつかきっとそういう子どもたちにとって問題になります。書かれたことばは、話しことばより難しいからです。読みの学習は複雑ですから、話すことも読むことも苦手になってしまったら、子どもは挫折感に襲われるかもしれません。本は、お父さんやお母さんのひざにすわって親子で絵本を見るしあわせな気持ちと、ごく幼い頃から、結びついていなければなりません。これは、子どもの将来の基礎を築くうえで大切なことです。

話しことばのおくれている子どもは、誰かに「本を読んで」と頼めないこともあります。大人がきっかけをつくってあげなければなりません。

ことばが非常におくれていて、読んであげてもあまり役立ちそうもないと思われる子どもたちには、ごく簡単なお話を語りかけてあげることから始めます。なじみのないことばがでてきたら、いろいろ違った文の中でくりかえして使ったり、絵を指さしたりしながら、しずかに語りかけてあげましょう。

親だけでなく、子どもとかかわる大人はみなで、絵本やわらべ歌を利用して、話しことばを刺激してあげましょう。また幼稚園や学校の先生、ソーシャル・ワーカーも、障害をもつ子どもがことばを伸ばし、ことばを通して人とつきあえるように仕向けて下さい。

子どもが成長するにつれて、その子どもにふさわしい本を手にいれるのが難しくなります。子どもは、自分が話していることばを他人に理解してもらえないことに気づいたり、他人の話していることが分からなかったり、あるいは、うまいことばが見つからないといったとき、本を避けるようになるのは当然のなりゆきです。なぜなら本はことばからできており、ことばは混乱と挫折に結びついているからです。だからこそ、幼少時から本とのよい関係をつくっておくことが大切なのです。とはいえ、いつはじめようと、絵本を使いはじめるのがおそすぎるということは決してありません。子どもの年齢が高くなってからも、絵本は続けて見せるべきです。ただし、幼児向けの絵本はあまりすすめられません。読み手の子どもが興味をもつものや活動を措いた絵を探すべきです。絵本は、子ども時代を通じてずっと必要です。絵本の絵はそれ自体がお話を語っているようなものがよく、本文は簡潔に書かれていなければなりません。子どもはだんだんと、文のもっと多い、絵の少ない本に移っていきます。たとえ内容は単純・平凡でも、さみしさ・怒り・よろこびといった感情を味わうのが大切だということを、忘れてはなりません。でも、物語の結末は恐れや怒りではなく、安堵の気持ちでしめくくられたものを選びたいものです。

ことばと読みは、二人三脚で発達します。そのため、ことばのおくれている子どもに、話をしたいという気持ちを起こさせる本をつくることが大切になります。私たちの社会では、読むことは情報を得るための鍵になっています。障害をもつ子どもに本を読み聞かせる場合、結果があらわれるのは多分ずっとあとになってからでしょう。話しことばの発達レベルと読む力のそれとのあいだには、四、五年ものずれがしばしば生じるということを知っておく必要があります。

読みの技術を身につけようと奮闘している子どものために各自の興味に応じて選べるよう、さまざまな本がたくさんなければなりません。何よりもまず、思わず読んでみたくなるような、楽しくやさしい本が必要です。こういう本は他の子どもにも役立ちますが、特に、読む力をつけるために懸命になっている子どもたちにとっては、ぜひ必要です。努力してよかったと感じてもらいたいからです。そのためには、さまざまな内容の、年齢を考慮した、読みやすい本が入用になります。そういう本をそろえる一方、私たちは、洞察力を働かせ知識を求めて、どうすれば本が読みやすくなるか、追求しなければなりません。

これまでのところをまとめてみましょう。子どもは絵本やわらべ歌を求めていますし、自分で読めるようになってからも、読んでもらうことは依然として必要です。十分読めるようになるまでに、一年ではなく十年かかったとしても、そのあいだずっと、読みやすい本を用意する必要があります。読む力がついてくるにつれて、それぞれの段階にあわせて少しずつ難しくなっている、多様か つ広範な内容の本が入用になります。

子どもはごく幼い頃から本と親しんでいることが大切です。広範な分野に渡るすぐれた本に、いつも接している必要があります。なるべくたびたび本を読んでもらい、ことばを豊かにし、想像力を高めなければなりません。そのためにも、親や子どもの世話をする大人には、適切な本を見つけるための指針が必要です。

|

あるいていく途中で、プリッタは、じぶんのお話の本をとりだして、においを かぎました。それから、みんなも、においをかがしてもらいました。あたらしい本というのは、とてもいいにおいですから、そのにおいをかいだだけ でも、これを読んだらどんなにおもしろいだろう、という気がするのです。(アストリッド・リンドグレーン『やかまし村の子どもたち』大塚勇三・訳/岩波書店刊より)

|

スウェーデンの作家アストリッド・リンドグレーンは、こう書いています。私たちの願いは、すべての子どもがこういう経験をしてくれることなのです。