5 障害をもつ子どもにふさわしい本

それでは、どのような本が必要なのでしょうか?

『クシュラの奇跡』のクシュラは、本にかこまれていましたが、それは、クシュラの両親が子どもの本についてよく知っていたからでした。子どものもっている障害が何であるにせよ、障害をもつ子どもの親や教師や施設職員が、子どもの本が好きだったり、児童図書館とつながりをもっていたりしたら、その子どもは幸運です。一般の絵本をはじめ、わらべ歌や子もり歌や

一般の児童書の中にもたくさん使えるものがあるとはいえ、障害をもつ子どものために特別につくられた本はやはり必要です。目の不自由な子どもなら点字の本や音の出る本、手で見る(さわる)絵本がいるでしょう。弱視の子どもには特別大きな活字でつくられた大活字本がいります。耳の不自由な子どもにとってはサインランゲッジ(身振り言葉、手話や指文字など)がことばですから、サインランゲッジをイラストした本がいります。知恵おくれやことばのおそい子どもには、ごく単純で簡単な絵本がいるでしょう。また、読む力のおくれている大勢の子どもには、やさしく読めて、読むための努力は無駄ではないと感じさせてくれる本が求められています。

点字の本

本の中の絵や文字を見ることができない子どもには、当然のことですが、特別につくられた本が必要です。点字は、彼自身盲目だったフランス人ルイ・ブレイユ*12によって百五十年以上前に発明され、以来ずっと使われてきました。プレイユの方法では、紙面に突出した六つの点によってできる六十三の

点字による子どもの本は多くの国でつくられていますが、たいていの場合、盲人の機関*13によって製作、所有されているので、公共図書館には置かれていません。点字による子どもの本は、もちろん、一般の児童書とともに公共図書館に

ことばを話しはじめる以前のごく幼い頃に目が見えなくなった子どもたちは、あとになって視力を失った子どもたちよりずっと不利な立場に立たされます。ことばの手がかりとなる

音の出る本(カセット・ブック)

点字の本に加えて、音の出る本もあります。テープ・レコーダーやカセット.プレイヤーが多くの国で日常的に使われるようになったので、目の不自由な人は、以前よりずっと広い範囲にわたって、よい読みもの(カセット・ブック)を選べるようになってきました。

一般の子どもの本が目の見えない子どもの役に立つためには、音の出る本(カセット・ブック)がたくさんなければなりません。目の見えない子どもと、見える子どもがいっしょに、こういう本に耳を

音の出る本は、他に読みに問題のある子どもや、手で本を支えられない子どもにとっても、たいへん有益です。目も見えないし耳も聞こえない子ども-たぶん、もっともさびしい思いをしている子どもですが-にとっては、点字本がただひとつの可能な読みものです。

子どもでも大人でも、たいていの目の見えない人は、点字本と音の出る本の両方を、たがいに

手で見る(さわる)絵本

自分の知らない世界を想像するのはとてもむずかしいことですから、私たちのほとんどは、目の見えない子どもや弱視の子どもたちも、ふつうの視力の子どもと同じように絵本を求めているといわれても、ピンときません。

手作り<手で見る絵本>のにおう絵本『くだもの』(むつき会)。こすると果物の香りがする。

視力がさほど弱くない子どもは、一般の絵本でも、絵のコントラストが十分にきき、色が

ですから、これまで多くの教師や親が、自分たちの手で、目の見えない子どもが使える絵本をつくってきました。子どもたちがさわってわかるように、いろいろな形をのりづけしてつくります。その場合たいてい、ふつうの絵本を手で見る(さわる)絵本につくり変えるのです。ところがこうすると、一般的に目の見えない子どもは、このような絵の形を

『見たことないものつくられへん』というのは、日本の

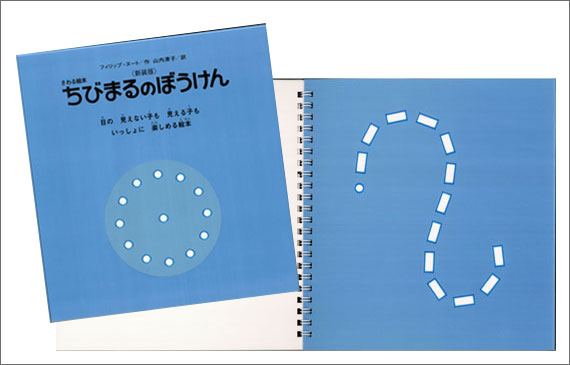

デンマークのヴァージニア・アレン・イエンセン*15とノルウェーのフィリップ・ニュート*16は二人とも

市販の手で見る絵本『これ、なあに?』(イエンセン作/偕成社)

あなたも私も、

市販の手で見る絵本『ザラザラくん、どうしたの?』(イエンセン作/偕成社)

目の見えない子どもと見える子どもがいっしょに使える本をつくるうえでの主な課題は、両者の接点を見つけることです。しかし、これは、頭がかたくなってしまった大人には難しいようです。また、文章と絵との相互作用は、こういう本では、ふつうの絵本よりずっと重要になります。目の見えない子どもと見える子どもが同じ本を読んでいるとき、そこにある絵について、その子どもが以前に経験していること(あるいは経験していないこと!)と矛盾しないイメージをもてるように、文章は、

画家や編集者の中には、

市販の手で見る絵本『ちびまるのぼうけん』(ニュート作/偕成社)

しかし、このような本づくりはけっして容易なことではありません。フィリップ・ニュートは次のように語っています。

|

私たちの社会で支配的なのは、視覚文化です。そこで使われることばは、視覚的な概念であふれています。目の不自由な人も、自分の意志を伝えるために、そのようなことばを使わねばなりません。もし目の不自由な人が、太陽は黄金色で草は緑、という事実を受け入れられないとしたら、その人のことばは、じつに貧しくなってしまいます。目の見える子どもは、字を読めるようになるよりずっと前に、絵を通してものを見る経験をつみます。知っているものや知らないものが、三次元(立体)の大きな形から二次元(平面)の小さな形に変えられて、平らなページの上に描かれているのを見ています。また、深さや 目の見えない子どもが、たとえば、〝象は一軒の家と同じぐらい大きい″というような言いまわしにぶつかるとします。このような言いまわしが、自分の指がさわれる範囲でしか大きさを感じとれない子どもにとって、いったい何を意味するのでしょう。まったく経験できないものを、ただ受け入れねばならないとき、どんな |

盲児と

目の見えない子どものために本をつくったり、耳の聞こえない子どものためにサインランゲッジの本をつくることについて、メット、フィリップ・ニュート夫妻が書いています。

|

障害者のほとんどが、自分の障害だけではなく、その障害のことをほとんど 障害をもつ人のためにつくられた本が、主要な問題点をすべて解決してくれるわけではありません。しかし、不必要な壁をとりはらい、いくつかの問題に光を投げかける助けにはなります。読む力のおくれた子どものための本は、同時に一般の読者にも重要なことを教えてくれます。 ふつうの読者以外の読者のために特別の本をつくるのは、作家や画家が、自分の伝えようとする内容や、 障害をもつ人は、障害のない人とはまったく違うやり方で、外界を経験します。ことばや形についても、独特の感じとりかたをしており、そういう独特なものの感じかたは、障害をもたない人にとっては、新しい発見です。この発見は、本の世界を、より豊かにしてくれるはずです。しかし、まだあまり利用されているとはいえません。それでも私たちは最初の一歩を踏み出し、この小さな一歩からだけでも、実にはっきりと、多数者が少数者から学ぶことがあること、しかもそれには無限の価値があることがわかります。このような新しい本をつくるためには、作家や画家の善意とか理解とかいうようなものだけでは十分ではありません。再出発する心意気と、 |

大活字本

弱視の子どもは

今日では、視力に障害のある子どものための本が、いかに重要かということに気づいているのは、親や教師や図書館員や出版関係者だけではありません。他の職業の人たちも、関心を示しはじめています。たとえば眼科の医師は、弱視の子どもに低視力訓練*17を受けることをすすめています。弱視の子どもでも幼少の頃から多くの視覚的印象をもてるように、必要な訓練を受けていれば、残された視力を最大に活用できるようになることが証明されています。視力そのものは変わらなくても、訓練を受けない場合よりよく見えるようになるのです。弱視の子どもたちには、できるだけ多くの

1960年代に入って、弱視の子どもに特別の注意が払われるようになり、ふつうの本を読むことが、弱視の子にとっていかに重要かということがわかってきました。それ以前は、教育に関するかぎり、弱視児も目が見えないかのようにあつかわれるのがふつうでした。一九六〇年以降、「大活字革命」が合いことばになりました。点字本と同様に、大活字本のほとんどは、主に大人のためにつくられています。しかし、子ども時代に読む練習をしておくことがとくに大切なのは、いうまでもありません。

音の出る本や大活字本は、弱視児だけではなく他の障害児にも役立つはずです。身体の障害が重くて本を支えられない子どもには、離れたことろからでも読める大きな活字の本が役立ちます。脳性まひの子どもや鉄の肺(人工呼吸の機械。鉄製で円筒型の気密室になっており、患者はこの中に入って首だけ出す。)に入っている子どもにとっても同様です。

上:「王子とこじき」の大活字本(埼玉福祉会)、左:その原本の偕成社文庫

ある障害をもつ子どものためにつくられた本が、別の障害をもつ子どもの役にも立つという例は、よくあります。そこで、図書館の司書や盲・

障害をもつ読者にとくにふさわしい本は、子どものために出版される本全体の中で、ごく小さな割合を

それでもなお、いくつかの一般的な

次にさし絵についてですが、視力の弱い読者にとっては、絵の全体像をつかむことは難しく、しかも大切です。そのことをまず念頭におきましょう。ふつうにものの見える子どもは、最初に全体像をつかんでから、次に細部に注目します。視覚に障害のある子どもは逆で、一般的には盲児は指先で、視力の弱い子は目を使って、まず細部に注意を集中し、それから、それをつなぎ合わせて全体像を想像しようと試みます。あまりにも詳細に描かれたさし絵は、部分部分を少しずつしか見られない子どもや、複雑なイメージがわからない子どもを混乱させがちです。したがって、画家と編集者は、どうすればなるべく多くの読者の役に立つ本になるかを知るために、広く情報を得ることが大切です。視力の弱い子どものための本では、中心の題材をはっきり

視力の弱い子どものための本にふさわしいレイアウトの基準は、このあとに述べる、読む力のおくれている子どものための本のものと、かなり似かよっています。

手話のイラストが入った本

目が見えないとか弱視であるとかいっても、生まれつき、あるいは幼児期から視力に問題がある場合と、話しことばが発達してから視力をそこなった場合とでは状況が非常に違います。

生まれたときから耳が聞こえない、あるいは幼児期からほとんど聞こえない子どもと、話ができるようになってから聴力を失った子どもの状況の違いは、視覚障害の場合よりもずっと大きいといえます。人の話しことばを

耳の不自由な子どもにとって、

親や教師をはじめ、耳の不自由な子どもと日常接する人たちは、ふつうの本を手話に

こういう本は、耳の不自由な子どもにも、本を読んでもらう楽しみを与えてくれるという点からも非常に大切です。手話をはじめて知った人は子どもや若い人も、たいてい

ことばのおそい子どものための絵本

障害児は他の子どもたちと同じようにひとりひとり違っています。そうはいっても、同じ障害をもつ子ども―たとえば聴力障害のような―は、同じような経験をし、同じような経験不足に悩みます。耳の聞こえない子どもと聞こえる子どもとの経験の差は、お母さんのおなかにいる頃からすでにはじまります。耳の聞こえない赤ちゃんは、お母さんのおなかの中で他の赤ちゃんのようにお母さんの心臓の

耳の不自由な子どもにとっては、他の人が何を話しているのかとか、そもそも話すというのはどういうことなのかを理解するのが大変難しいだろうということは、想像にかたくありません。さいわいにも耳が聞こえる私たちには、音のない世界やことばを使わない世界を想像するのは非常に困難です。耳のきこえない人は、一生を通じて、たとえ耳の聞こえる人よりはるかに努力したとしても、社会的、文化的な活動をするうえで、さまざまな制約をうけざるをえません。また

脳の神経の

自閉症の子どもは話しことばをもたないことが多く、耳の不自由な子どもや失語症の子どもと同様に、間違ってよく知恵おくれと診断されます。自閉症でしかも知恵おくれという子どももいますが、一般的にそうだというわけではありません。加えて自閉症児には知覚(ちかく)の混乱*22が見られます。この子どもたちはふつうに遊んだりふるまったりしません。たいていの子どもが、教えられれば話せるようになりますが、その場合でも、話しことばの機能を、コミュニケーションの手段だとはっきり理解しているとはかぎらないようです。話せたとしても、自閉症児の話し方は独特です。短いことば、たとえば助詞などを省略してしまったり、他人から言われたことをオウム返しにくりかえしたりします。まるで自分だけの世界にとじこもっているように指をじっとながめたり、壁に頭を打ちつけたりすることもあります。自閉症児の多くは、話せても人称代名詞*23を使うのが苦手です。「わたし」といえるようになったら大進歩です。それでも、主語としての「わたしが」から目的語としての「わたしに」、「わたしたちが」から「わたしたちに」にたどりつくには、もうひと山登らねばなりません。

自閉症児に関して、多くの専門家は、ことばの混乱が中心的な問題だと考え、話す訓練を最も重要視しています。自閉症児の中には、話すことができなくても静めるようになるケースがときどきあります。たとえばある男の子は八歳になって話しはじめましたが、読むほうはそれ以前からできていました。

ヴァージニア・M・アクスラインの本『開かれた小さな

|

「本!」ディブスが言った。「本がいっぱい」彼は本に |

ディブスは色が好きでした。この事実は、色彩ゆたかな絵本が大切であることを、私たちに教えてくれます。ディブスは自分の絵の具箱の中の、青い絵具のことを、歌にします。

|

おお、絵具! おおこんなに青い! なにが、なにが、きみにはできる! 空が 川が描ける 花が描ける 小鳥が描ける 青く なんでもみんな青になる おお、青い絵の具、おおこんなに青い! こぼれる、 走る、落ちる ぼくの大好きな青絵の具。 動く色 動いて、動いて おお、青い! おお青い、おお青い! |

自閉症の子どもの中には、話しができるようになる前に読み方をおぼえる子どもがいます。自閉症の少年や少女が、幼い頃うたってもらっただけで、わらべ歌や子もり歌などを口ずさむことがあります。また、ことばだけでなく色彩やリズムそしてメロディーを楽しんでいる様子がうかがえます。―これらのことを考えると、自閉症の子どもにとって絵本や歌の本がいかに多くの意味があるかわかります。たいていの人は、話しができない子どもを過少評価してしまいがちですが、心の中には歌や本を通して出会ったさまざまなことばがあるのです。

知恵おくれの子どもも、知能が私たちのようではないという理由で、低く評価されがちです。この子どもたちは、自己を表現する手段も少なく、話しことばも

ほとんどの知恵おくれの子どもは、学習の機会があれば、大人になるまでにごく簡単なものなら自分で読めるようになります。こういう子どもと、ふつうの知能でふつうの読解力があると私たちが考える子どもとのあいだに、はっきりした

子どもはみな、だれでも、本を求めています。自分で本を読んだり、書かれたことばの意味がわかるようにならないだろうと思われる子どもでも、本を求める気持ちは同じです。絵本は、子どもたちの年齢・障害のいかんにかかわらず必要です。歌の本も同様です。歌の本があれば、親や先生が知恵おくれの子どもにうたってあげたり、ときには一緒にうたうことだってできるでしょう。それからまた、知恵おくれの子どもが、自分の

前にも書きましたが、障害をもつ子どもが本に親しむ時期としては、幼児期が一番

耳の不自由な子ども、失語症の子ども、知恵おくれの子どもなどさまざまな障害をもつ子どもたちも他の多くの子どもたちと同様によろこんで見る本として、たとえば、スウェーデンのグニラ・ボルデの、トミーとエミーの本(幼児の生活をいろいろな場面を子どもの視点から描いた絵本シリーズ。)、ドイツのアリ・ミトウグッシュ(絵本作家。幼児の身の回りのことを教える作品が多い)の町や港や農場を描いた本、アメリカのエリック・カール(絵本作家。作品に『はらぺこあおむし』『1・2・3どうぶつえんへ』などがある)の色彩豊かな本などがあげられます。どの本も子どもの心をひきつけ、毎日の暮らしの中にあるものを

トミーちゃん・エミーちゃんシリーズ(ボルデ作/偕成社)

絵本も、あまりに幼稚な内容でなければ、子どもが大きくなってからも使えます。とはいえ、ふつうなら絵本を卒業する年齢に達した子どもにふさわしい絵本を探すのは、容易ではありません。

エリック・カールの絵本『はらぺこあおむし』(偕成社)

たとえ会話ができなくても、あるいはたどたどしくしかことばを発することができなくても、12歳の子どもは、やはり12歳です。当然、赤ちゃん用の本ではなく、12歳という年齢にふさわしい本をもっているべきです。たとえことばの発達はおそくても、子どもは、幼児から学童へ、さらに若者へと成長し、子ども時代、青年時代を通じて、それぞれの年齢段階にふさわしい本を求めていきます。12歳から15歳くらいの思春期*24の子どもに、服をきたぬいぐるみのクマさんやゾウさんの絵本を押しつけようとしないで、男の子にも女の子にも、その年頃の子どもたちが関心を抱いているような内容の本を見つけなければなりません。日常生活の姿を描いた絵本は、子どもの心を

機会に恵まれれば、障害をもつ子どもも、関心の広がりを見せますし、その関心の強さは他の子どもと変わりありません。子どもたちはみな、絵本の中で、自分が興味をもっている内容が

色彩は大勢の子どもを楽しませ、美術の本は豊かな美的感覚を

ことばにおくれのある子どもも、他の子どもと同じように、ときにはひとりで本を楽しみたいと思っています。ひとりで絵をながめ、ページをめくり、自分のペースで読むのです。小人数で誰かに読んでもらう必要もあります。

子どもが成長するにつれて、やさしく読める本の必要性が増してきます。小中学生の興味をそそるような内容や登場人物の活躍を描くさし絵が入っている本がよいと思われます。また、読者が自分と同一視できるような登場人物がいて、その人物がよろこんだりかなしんだり、怒ったりがっかりしたりする様子をあらわした絵がある本も、求められています。ことばのおくれている幼児や小中学生のために変化に富んだおもしろい絵本をたくさん用意できれば、読めるようになるための努力も、しがいがあると思ってくれるでしょう。

最近、出版社も協力的で、ことばのおくれた子どもに適したノンフィクションの本も出版されるようになってきました。ところが、こういう本をあらゆる国で売るようにしたいというので、本の中からお

やさしく読める本

ドロシー・バトラーは『クシュラの奇跡』の中で、こう書いています。

クシュラは、読むことをとくに〝教えられ″はしませんでした。本を通してであろうとなかろうと、言葉とお話を豊富にあたえることが読書教育の方法である、といえるなら話はべつです。私自身は、そういえると信じ、またそれが最上の方法であると信じています。この方法は、読書をよろこびに満ちた過程として経験する―人間として当然のことですが―子どもたちをうみだします。そういう子どもたちは、

赤ちゃん時代から絵本に親しむ

もし子どもが小さい頃からさまざまな本に接していれば、それからの人生を本に親しんですごし、ことばの数も増え、想像力もまた刺激されていくでしょう。絵本やわらべ歌や

ことばがおくれている子どもとはべつに、読む力だけがおくれている子どももいます。読みのおくれは、ことばの障害の中でもっともよく見られるものです。先進国では、学校生活を終える生徒の十パーセントから二十パーセントが、日常生活に必要な

心理学、教育学の本や雑誌の多くに

作家や出版社が障害児の問題に関心を示すようになり、読むことにもっとも奮闘(ふんとう)している子こそがもっとも魅力的な本を使うべきだと気づいたのはごく最近のことです。

いうまでもありませんが、やさしく読めておもしろく、人の心をひきつける本は、読むことへの興味をかきたて、反対に、たいくつでつまらない本には、逆の効果しかありません。よい本は、積極的動機(せっきょくてきどうき)づけ*25と呼ばれる働きをします。

子どもはふつう小学校に入って一年で読めるようになりますが、知能はふつうで読む力だけがおくれている(失読症)子どもは、平均的なふつうの速度で読めるようになるまでに、四、五年、あるいはたぶん、小学校を終えるまでの全期間を要します。しかもそれは読みやすい本が広範囲に手に入り、よい指導とすぐれた読書教材がそろっているという最善の条件に恵まれていてのことです。読みを学ぶためには、読むしかありません。本の種類も内容も豊富にそろっていれば、読みたい本の選択の仕方も学べます。

本を読みやすくするのは何でしょうか

まず、本の

以上のような条件を満たす本は、読書障害(失読症)の子どもはもちろん、失語症、

絵の配置と内容にも注文があります。

読む力のおくれている子どもにとっては、多くの場合、本そのものが、子どもの前に立ちはだかる壁になります。でも、魅力的な表紙は子どもを本にひきよせ、一方さし絵は、読んでみようという気持ちを起こさせます。さし絵は対応する本文になるべく近い位置に配置し、本文を補い、さし絵がなければとても多くの書きことばを必要とするような状況を絵で生き生きと伝えるようにします。もちろん、さし絵は本文とくい違わないようにすることがとりわけ大切です。

さし絵に対するこのような注文は、当然ながら、読み手の必要に応じて大きく違ってきます。たとえば、読み手が主に読む力がおくれているのか(失読症など)、あるいは精神的なおくれがあるために読みに問題を

本の中のことばも、

文章は、やさしいことばを使って、なるべく短くし、文の組み立ても、単純にするべきです。長すぎることばは使わず、新しいことばがでてきたら、いろいろな違う

弱視の子どもたちには、特別やさしいことばを使う必要はありません。この子どもたちにとって特に大切なのは、本の

耳の不自由な子どもにとっては、絵文字*27や

本の内容にも基準を

やさしく読める本が必要な子どもたちも、他の子どもたちとまったく同じように、幅広い内容の本を求めています。動きが多い物語を好む子どももいれば、人間関係に重点を置いた物語を好む子どももいます。しかしどの場合にも共通するいくつかの条件があります。

まず、本論に入る前の導入部が、あまりに長いものはふさわしくありません。 どこへいきつくかわからない、だらだらした説明は避けるべきです。また、会話が入っていると読みやすくなります。

もちろん、一番大切なのはその本の内容が読者の興味をそそり、読者をひきつけるものであることです。そういう本で、読み手の年齢にふさわしければ、多少難しくても、子どもは熱中します。知恵おくれの子どもには、本文は簡潔でなければなりませんが、読む力だけがおくれている子どもや弱視の子どもには、もちろん、この条件はあてはまりません。

「ここでは、ことばをいいかげんに使うことはゆるされない。たったひとつの、ぴったりしたことばを見つけ出さねばならない。文体と、リズムと、主題とにぴったりあった、たったひとつのことばを」

読む力のおくれている幼児や少年少女のために、広いテーマにわたる

毎日、本とともに仕事をしている人にとっては、本というものが越えがたい壁になることがあるなどとは、なかなか信じられません。しかし、もしすべての本が自分にはほとんどわからないことばで書かれているとしたらどうなるかを、想像してみれば、おおよその察しはつきます。そうなったら私たちは、あまり