第3回アジア太平洋CBR会議

自助グループ

バングラデシュからの地域に根差した経験

タスリマ・アクテル

プロジェクト・マネジャー

開発における障害センター(CDD)、バングラデシュ

1. はじめに

このペーパーでは、「バングラデシュにおける障害のある人々の人権の推進(PHRPBD)」というパイロットプロジェクトの経験とそこからの学びを報告する。このプロジェクトは、バングラデシュにおいて、CBMオーストラリアの支援を得て、障害における開発センター(CDD)によって、11の地区の12のパートナー組織とともに実施され、オーストラリア政府の財政支援を受けたオーストラリア国際開発庁のプロジェクトでもあった。

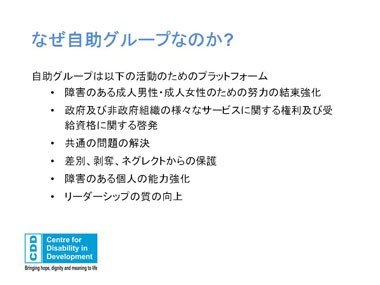

このプロジェクトは、障害のある人々の権利の推進を通じて彼らの生活の質を改善するという大きな目標を達成するため、様々なレベルで変化をもたらす触媒の役割を果たしてきている。自助グループの会員である障害のある人々は、彼らがリーダーシップを持ち、関連情報が利用でき、障害に配慮した環境が整えられるという条件さえ満たされれば、社会に有意義な貢献ができるのだということを集団で示し、エビデンスを作ってきた。

2. バングラデシュの状況:障害と人権

バングラデシュは面積14万7,570平方キロメートル、人口1億5,851万人の国であり、その72%は農村人口である。総人口のおよそ3分の1が貧困線以下で生活しているが、障害のある人々の生活はより脆弱である。彼らは情報もなく、ほとんど政府のサービスを利用できず、彼らの権利に関係する政策や法令の実施、施行は不十分である。能力向上のために彼らが利用できる支援資源も限られている。その結果、障害のある人々は組織化されておらず、技能も不十分であり、自分たち自身の権利を行使できる力もついていない。

関係者、特に開発機関や責任ある人々は、障害問題に関して無知であり、意識が低く、理解もしていない。障害のある人々の保健、教育、生計、社会的包摂、エンパワメントのプロセスへのアクセスは限られており、その結果彼らの生活の質は劣悪なものとなっている。治療や補装具のサービスへのアクセスも極めて限られている。彼らは開発のプロセスから取り残されており、その背景にあるのは意識の欠如、否定的な態度、少ない支援資源、開発の取り組みの中で障害のある人々のニーズへの対応の仕方がわからない、といったことである。

開発における障害センター(CDD)はバングラデシュにおいて1996年から活動しており、開発に関わる関係者の能力を向上させるとともに、障害問題を保健や教育や生計といった開発や社会的活動の中に組み込むことを目的としている。CDDはまた、自助グループや障害当事者団体の能力を高めることやリハビリテーションサービスを障害のある人々にも提供することにより、彼らがエンパワーされるための活動もしている。国のレベルでは、CDDは300を超えるパートナー組織の集団とともに活動している。

開発における障害センター(CDD)はバングラデシュにおいて1996年から活動しており、開発に関わる関係者の能力を向上させるとともに、障害問題を保健や教育や生計といった開発や社会的活動の中に組み込むことを目的としている。CDDはまた、自助グループや障害当事者団体の能力を高めることやリハビリテーションサービスを障害のある人々にも提供することにより、彼らがエンパワーされるための活動もしている。国のレベルでは、CDDは300を超えるパートナー組織の集団とともに活動している。

4. プロジェクトの活動

目的

PHRPBDプロジェクトは、障害のある人々の社会での包摂や公平、アクセスを向上させるため、彼らのリーダーシップ能力や権利について、バングラデシュの人々、政策立案者や市民社会団体を啓発することを目的としている。

方法

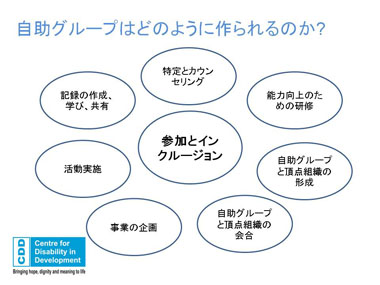

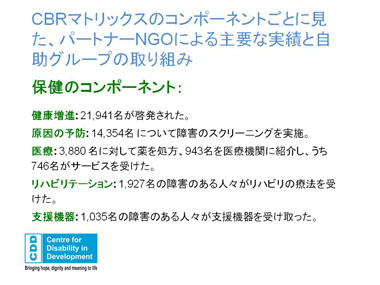

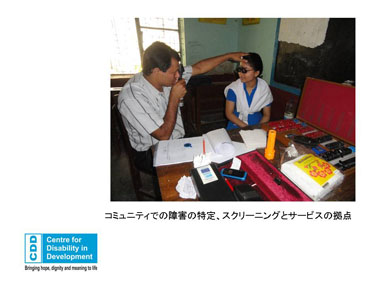

このプロジェクトの下、2010年から1,202人(女性678名、男性524名)の障害のある人々を会員とする96の自助グループと12の頂点機関が徐々に結成された。自助グループの結成に先立ち、CDDはプロジェクト地域の12のパートナー組織それぞれから2人の関心のある人たちに対し、リーダーシップと権利に関する28日間の研修を行った。研修の後、障害のある人々は、訓練されたパートナーNGOスタッフの支援を得て、それぞれの地元で自助グループの結成に取り組んだ。各自助グループの会員数は12名から15名であり、5名からなる運営委員会を設置している。各パートナーNGOの下で結成された8つの自助グループのうち1つは女性のみのグループである。他の7つのグループは男女ともに会員がおり、約4割の会員が女性である。12の頂点機関は12のパートナー地域において自助グループから選ばれた16名の会員で結成された。頂点機関の主な目的は、郡及び県レベルの地方政府とやり取りをし、他の関係者とともに権利擁護キャンペーンを進めることである。頂点機関はまた、自助グループの弱点を特定し、彼らの問題を解決し、彼らが先を見て行動するようにするに当たって重要な役割を果たしている。

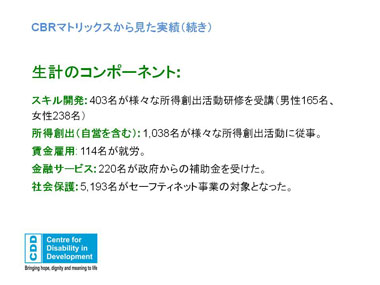

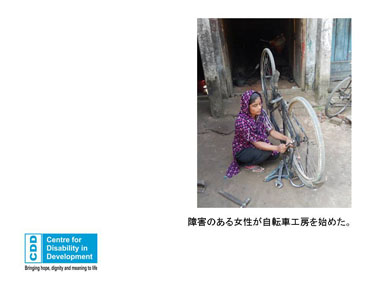

各自助グループは毎月2回会合をもち、その2回目の会合で翌月の活動計画を作成する。彼らはユニオン評議会(選挙によって選出された代表によって構成される地方機関)のメンバーや地方行政機関、他の関係者と定期的に連絡をとっている。グループの会員はコミュニティ啓発活動、地元の支援資源の動員、社会的包摂のための活動、権利擁護活動などに従事している。彼らはグループの定期的な会合の中で様々な権利問題を特定し、それらの問題について話し合う。研修で学んだ権利擁護活動の企画方法を使って、様々な問題に関する権利擁護の計画を作成する。障害のある学齢期の子どもたちのリストを作り、これらの子どもたちが学校に入れるよう相談や権利擁護活動を行う。グループの多くがグループ貯蓄制度を始めた。そのうちいくつかのグループでは、その貯蓄を元手にグループの会員に対し、養鶏や牧畜、青果商などの様々な生計活動のための融資を始めている。彼らはまた、政府のセーフティネット事業適用のための活動にも取り組んでいる。自助グループは定期的に活動を記録している。

コミュニティの調整構造としての自助グループ頂点機関

頂点機関は隔月で会合を持ち、四半期ごとの活動計画を作成する。彼らは郡と県レベルの権利擁護活動に関わっている。彼らはまた、管区レベルや全国レベルの権利擁護イベントにも参加する。頂点機関は定期的に彼らの地域内の他の自助グループを訪問し、訪問で得られた所見を四半期ごとの会合で共有し、計画の中にフォローアップ活動を含める。情報を収集、整理し、他の関係者と共有する。また彼らは地元の支援資源の動員にも関わる。彼らは地元支援資源、たとえばいろいろなサービス提供者、病院、役所などのリストを持っており、障害のある人々やコミュニティで疎外された人々が開発プロセスに参加できるよう、彼らをサービスにつなげる活動もしている。

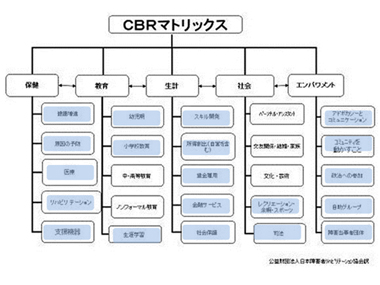

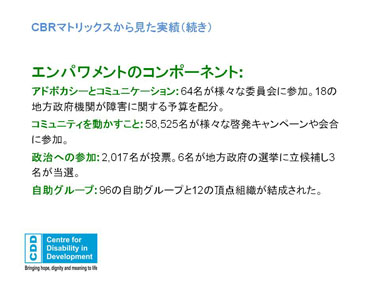

自助グループと頂点機関はそれぞれのコミュニティで支援資源として進化してきた。彼らは障害のある人々の権利が侵害されるのをストップさせるとともに、彼らの権利を確立するに当たって欠くことのできない役割を果たしている。グループの会員や他の障害のある人々は、「自助グループと頂点組織は障害のある人々にとって核となる強みです。もし彼らがバングラデシュ全土で活動すれば、障害のある人々、特に障害のある女性は平等な権利を持つことができ、尊厳ある生活を送ることができるでしょう。」と考えている。自助グループ、頂点機関及びパートナー組織の活動はCBRマトリックスの以下の領域と要素に該当する。

5. 好事例と教訓

- 自助グループと頂点組織の会員が計画プロセスや意思決定プロセスに有意義な関与を行うことが彼らの自信や尊厳となり、さらには自己実現につながる。

- 障害のある人々も他の人々と同様に社会や経済に貢献できる。これは、プロジェクトを通じて彼らが政府、学校、組織、市場のそれぞれのレベルで委員会の活発なメンバーとなっていることからも明らかである。意思決定プロセスにおける彼らのリーダーシップや関与は、彼らの生活を変えただけではなく、障害のある人々の可能性や能力に対するコミュニティの認識も変えている。

- 選挙で選ばれた代表と対話することが議会において障害のある人々との間で効果的なリンクを作りだし、障害関連のニーズや問題を全てのレベルの政府機関で取り込むのに効果的な方法となっている。

6. 主な課題

- 地元のコミュニティと地元政府の障害に対する態度と考え方は、より慈善的で個人に焦点を当てたものであった。障害をどのように一般的な課題として取り込んだらよいのか、障害のある人々はどのような役割を果たすことができるのか、についての彼らの理解は限られたものであった。

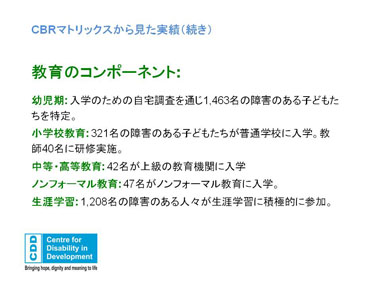

- 障害のある子どもたちにとっての大きな課題は教育である。訓練を受けた教師がおらず、点字や手話などの教材がないため、障害のある子どもたちにとって教育を修了することは難しい

- 自助グループの会員のほとんどは貧困である。彼らの最初の期待は生計支援を受けることであり、そのことが、権利の擁護や推進を焦点とするプロジェクトの活動にとって阻害要因となることがある。

- 障害のある人々とその家族は短期的で目に見える変化を求め、最初は意識向上と権利擁護がどのように彼らに裨益するのかはっきりとわからない。擁護がどのように彼らに裨益するのかはっきりとわからない。

7. 結び

プロジェクトの実施から、CDDは、自助グループと頂点機関で前向きな変化が起こったことが観察できた。彼らが受けた研修と様々な活動への関与は、彼ら自身に前向きな変化をもたらし、多くの者がエンパワメントに向かって進んでいる。彼らはまた政府のセーフティネット事業のことを知っており、受給手続きについても知っている。しかし、政府による配分は限られているため、自助グループ会員のほとんどが政府のセーフティネット制度を受給又は利用できていない。

スライド1 (スライド1の内容)

(スライド1の内容)

スライド2 (スライド2の内容)

(スライド2の内容)

スライド3 (スライド3の内容)

(スライド3の内容)

スライド4 (スライド4の内容)

(スライド4の内容)

スライド5 (スライド5の内容)

(スライド5の内容)

スライド6 (スライド6の内容)

(スライド6の内容)

スライド7 (スライド7の内容)

(スライド7の内容)

スライド8 (スライド8の内容)

(スライド8の内容)

スライド9 (スライド9の内容)

(スライド9の内容)

スライド10 (スライド10内容)

(スライド10内容)

スライド11 (スライド11の内容)

(スライド11の内容)

スライド12 (スライド12の内容)

(スライド12の内容)

スライド13 (スライド13の内容)

(スライド13の内容)

スライド14 (スライド14の内容)

(スライド14の内容)

スライド15 (スライド15の内容)

(スライド15の内容)

スライド16

スライド17 (スライド17の内容)

(スライド17の内容)

スライド18 (スライド18の内容)

(スライド18の内容)

スライド19 (スライド19の内容)

(スライド19の内容)

スライド20 (スライド20内容)

(スライド20内容)