第3回アジア太平洋CBR会議

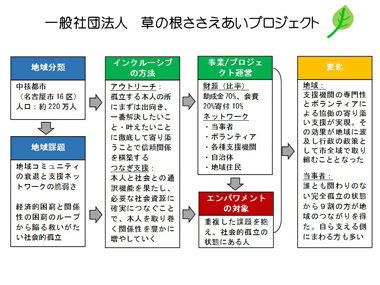

みなさんこんにちは、渡辺ゆりかと申します。私は「草の根ささえあいプロジェクト」という団体の代表をしています。私たちは、貧困や孤立に苦しんでいる人をサポートしています。今日はみなさんに、私たちの活動をご報告できることを、心から幸せに思っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。

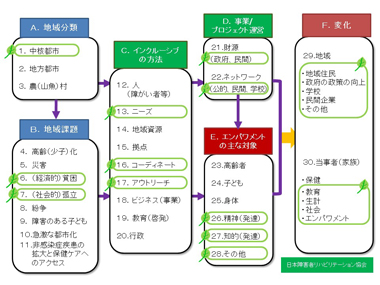

現在日本では、景気の衰退による「経済的困窮(いわゆる貧困)」が加速しています。しかし急激な衰退のスピードに国の対応がおいつかず、社会保障や制度によって救済されない人が増え続けています。さらに「貧困」の状態におかれた人は、社会の情勢変化や家庭の環境・障害など、貧困に陥らざるを得なかった<背景>が考慮されず、「怠けているから」「頑張りが足らないから」という自己責任に問われてしまっています。そのため貧困に陥った多くの方が地域や社会から「困った人」「ダメな人」として排除され、「経済的困窮」のみでなく、深い「孤立」を同時に抱えなければならないという現象が生じています。

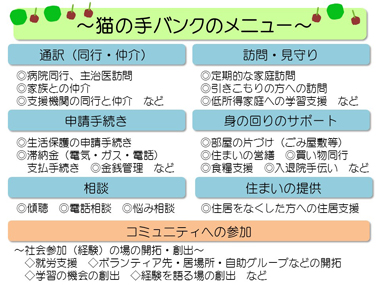

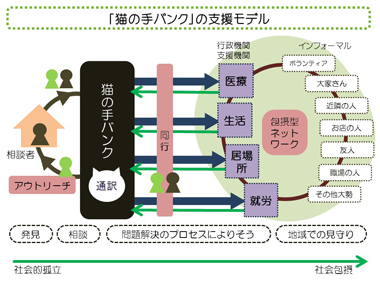

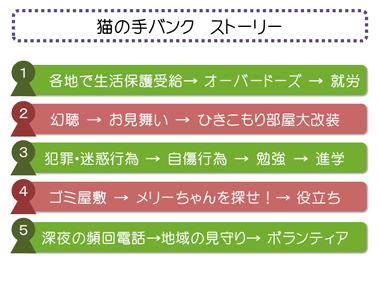

私たち草の根ささえあいプロジェクトはこの、「制度や社会保障からはじかれた人」「困難を抱えながらも一生懸命生きようとしているにも関わらず、誰にも応援されない人」たちを孤立させないために活動しています。そのために、制度や社会保障だけにその解決を頼るのではなく、身近な人が本人のもとに駆け付け、暮らしに密着した日常の様々な困りごとを、よりそいながら解決するボランティアバンクをしています。名前は「猫の手バンク」と言います(よい名前でしょう!)。ボランティアメンバーは、家族や自身に障害があったり、引きこもりやうつや不登校を経験したりした当事者も多く、誰からも応援されず孤立して生きていくということの重さ・つらさを、感じられる人たちで構成されています。

では、猫の手バンクはどんなことをしているのか?をご紹介します。サポートしているメニューはこちらです。病院同行、買い物同行、ゴミ屋敷の片づけ、食料の提供、生活保護の申請手続きから、不仲になった家族関係の仲介、電話での相談相手。また、ボランティア先や自助グループなどを開拓する、個別の就労支援・・・などなど多岐にわたります。本人の困りごと解決のためにはなんでもします!が、私たちは「便利屋さん」ではありません。私たちがしたいことは「友達以上、家族未満のつながりをつくること」です。

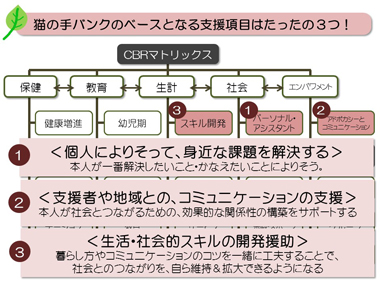

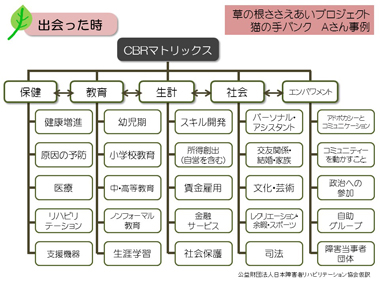

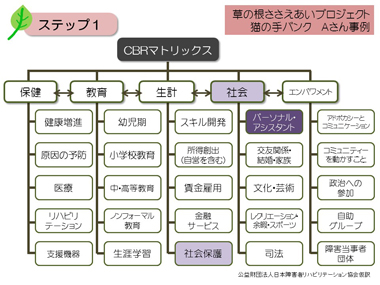

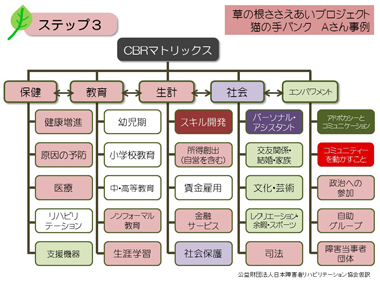

こちらのCBRマトリックスをご覧ください。先ほどのご紹介したように、猫の手バンクは「その人が一番困っていること」「叶えたいこと」を手伝うため、その人に合わせて支援メニューは無限です。しかし「猫の手バンク」のベースとなる支援項目はCBRマトリックで表現すると、たったの3つなのです。

①「パーソナルアシスタント」

②「アドボガシーとコミュニケーション」

③「生活・社会的スキルの開発援助」

です。

①まず、「パーソナルアシスタント」です。私たち猫の手ボランティアは、同行・自宅訪問などのアウトリーチにより本人の生活する場所まで出向き、本人が一番解決したいこと・かなえたいことに個別でよりそいます。

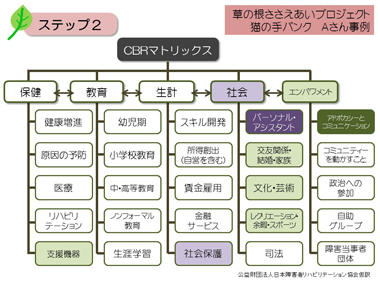

②次に、私たち以外の他者や社会に対しての「通訳役」「仲介役」をはたします。①で生まれた「信頼関係」をもとに、本人の生きづらさ、コミュニケーションのしづらさを理解し、それを周りにわかりやすく伝えることで、本人に関わる支援機関、応援してくれる人たちを本人の周りに増やします。これが「アドボカシーとコミュニケーション」です。

③最後に、生きていくための「スキル開発」を行います。②で私たちが通訳として果たしたことを、本人が自らできるようになるための支援です。その人が一番、身に付けやすいコミュニケーションの方法や暮らしの工夫を、ひとりひとりに対して一緒に<開発>することで、社会とつながる腕前をあげてもらいます。

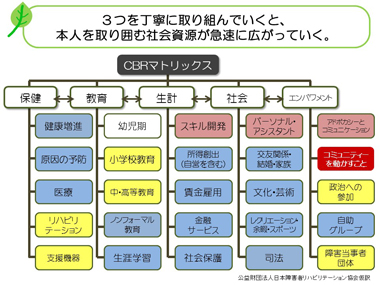

この①~③を丁寧に取り組んでいくと、本人を取り囲む社会資源が急速に広がっていきます。こちらのマトリックスをご覧ください。私たちが直接本人に果たしている機能は、①~③の3つだけですが、そのことにより私たちが直接提供できるサポート領域を超えて、本人をたくさんの社会資源や専門機関、応援してくれる地域の方々とつなげていくことができます。私たちはこの青のマトリックスの項目を持つ支援機関や支援者と特に強く連携をしており、深く社会的に孤立していた本人でも、最終的にこの青のマトリックスのサービスつなげることができています。黄色のマトリックスは、まだまだ開発中の項目ですが、おひとりおひとりの豊かな暮らしを支えようと思った時、今後も社会にあきらめず働きかけ、困りごとを抱えて孤立している人たちを支えるネットワークを、さらに広く深く、編んでいきたいと思っています。

これらのマトリックスの「保健」「生計」が埋まり、本人が安心して豊かな生活ができるようになること。また、「教育」「社会」「エンパワメント」が埋まり、人を助けたり助けられたりする経験から、人との関わりに喜びを見出せるようになると、私たちが本人と地域との仲介を果たさなくても、本人自ら「コミュニティを動かす」ことができるようになります。草の根ささえあいプロジェクトの猫の手バンクは、ここを最終目標にしています。

私たちがまず、「友達以上、家族未満」の「親密な他者」としての関係性を本人とつくります。そして私たちや私たちと築いた経験を「ホーム」にして、地域の多様な人たちとつながり、最終的には本人がコミュニティを動かして、たくさんの応援が本人の周りにつねにある状態をつくっていくことがゴールです。

ここで、猫の手バンクにより、社会的孤立から包摂された状態へと変化した方の事例をご紹介します。

◇4番の「ゴミ屋敷」→「メリーちゃんを探せ!」→「役立ち」:Aさん

この方は、40代の女性(Aさん)です。ホームレス状態(数日間の野宿)から、猫の手バンクの応援がスタートしました。小学校から辛辣ないじめにあい、先生も味方してくれず不登校が続きました。高校は通っていません。幼稚園も通った記憶がないそうです。就職してからも持って生まれた特性(発達障害。この段階では未受診・未受容)から、仕事が長続きしません。住居はあるのですが、ゴミで部屋が埋まってしまい、一歩も入れない状態でした。また手続等の申請が苦手で、健康保険証もなく、電気ガスも止められた状態でした。CBRマトリックスにはいずれもチェックが入らない白紙の状態です。

猫の手バンクのサポーターが駆けつけて話を聴くと、まず一番の困りごとは「部屋に入れないこと」でした。ホームレスをしていたことから健康に不安があるため、早目に部屋を片付けて自宅に入れるようになり、医療にもかかってほしいと伝えたのですが、受け入れてもらえませんでした。部屋を早く片付けるために、清掃業者や保健所の人に力技で一辺に片付けてほしくない・・・小さいころから大切にしていた「メリーちゃん」という羊のぬいぐるみと、家族で唯一優しくしてくれたおじいちゃんからの手紙が中にあるはずだから・・・とのことでした。本人の意思を尊重し、女性ボランティア限定でお部屋片付けチームを結成し、応援をスタートしました。コツコツと取り組んだ結果、一歩も入れなかった部屋は6か月かけて普通に暮らせるようになりました。かわいい羊のメリーちゃんや、心から孫を心配する、おじいちゃんからの優しい手紙も見つかったのです!

サポーターがAさんの部屋に毎回出向いて片づけをしたり、その間不安にさいなまれたAさんの電話での話し相手になったり、片付けの休憩にサポーターの手作りのお弁当を公園でみんなで食べたりするうちに、Aさんと猫の手サポーターの間に信頼関係が生まれ始めました。次第に、サポーターの提案(発達障害による聴覚過敏を防ぐための、耳栓の活用・ゴミの分別のルール化、携帯メールの利用など)を取り入れてくれるようになりました。

猫の手バンクのサポーターと信頼関係の中、日々のコミュニケーションやレクリエーション、交友関係を続ける中で、今までAさんがうまくいかなかったコミュニケーションの失敗パターンを見直し、人とのトラブルが起こらない方法を、一緒に開発していきました。たとえば、人に指示をもらうときは、メモを添えてもらう。大きな声が苦手なので、低めの小さな声で話してもらう、比喩や冗談がわかりにくいので、使わないようにしてもらう、イライラする時は公園を散歩するなどです。これらのスキルを身につけることで、猫の手サポーター以外の他者ともコミュニケーションがとれるようになり、医療や司法機関に自分で出向けるようになりました。医療にかかり散歩やスポーツにより健康が増進されると、本人も徐々にエンパワメントされ、地域で障害のある方が集う支援機関に、通えるようになってきました。その中で、自助的な関わりも持てるようになり、困った時に相談する他者は、急速にAさんの周りに増えていきます。この時期、絶縁していた家族との関係修復にも猫の手サポーターが同席させていただきました。精神病院に長年入院している母親の面会に行くことができ、そこでお母さんと数年ぶりに言葉を交わすことができました。お母さんは病気で記憶もあいまいで、ほとんど会話ができなかったのですが、最後にしぼるように「これからもこの子の友だちでいてあげてください」と言ってくださいました。

現在Aさんは、自分自身で必要な支援機関や社会資源を地域に見出し、働きかけができるようになっています。今まで否定してきた自身の障害も自助グループでの関わりの中で、受け止められるようになっています。現在のAさんの目標は、お金を稼げる方法を見つけること。そのお金で、自分のように恵まれない家庭で育った子どもをサポートする基金を立ち上げたいそうです。手始めにクッキーの作り方を勉強しています。そのクッキーの売り上げで、基金をつくるそうです。はじめてAさんに出会った時真っ白だったマトリクスの項目は、いま、沢山のチェックがつくようになりました。

◇1番 「各地で生活保護」「オーバードーズ」「就労」:Bさん

この方は、27才の男性です。

Bさんは激しい暴力をふるう父に育てられました。その暴力に耐えかねた母は、3歳のBさんを置いて逃亡。それから彼は母親に一度も会っていません。軽い知的障害があるかな?と思われますが、父親に小学生のころ「国から金をもらえるからもっとバカのふりをして検査うけてこい」と言われ傷つき、「俺はバカじゃない」と知的障害の制度利用は一切拒んでいます。ネグレクトで育っているので、食べたいもの・買いたいものは与えられず、盗むのが日常。そのうち窃盗団に入り、薬物にも手を出し、少年院生活が続きます。

(今でもひんぱんに少年院時代の悪夢を見るそうです)

少年院を出た後少し働くものの長続きせず、頼るひともおらず、住居どころか持ち物はリュックひとつで、生活保護を申請しては受給日にそのお金を持って、別の土地に逃げる生活をずっと続けてきました。私たちとつながった時には、その生活保護も窓口からも拒否され、CBRマトリックスでいうとかろうじて「小学校教育」がひとつつくくらいで、あとは一切何のサポートも受けず、誰にも守られていない状態でした。

彼にはまず、緊急のシェルターに入居してもらい、そこにたくさんの食糧と衣服をもって駆けつけました。人と話すことがとても好きな方で、たびたび一緒に食事をしたり、世間話をしたり、様々な生活サポートのための同行をしたりするうちに、私たちに信頼を寄せてくださるようになりました。丁寧に制度のメリットを説明するなかで、住居を構え福祉サービスを受けることを決めて、医療・司法にもつながりました。

辛いことがあると、モノを壊したり、人に暴言をはいたり、薬の多用服薬をしてしまいこん睡状態に陥ったこともありましたが、その都度私たちが駆けつけることで、「今までだったら悪いこと・迷惑をかけることをしたらみんな去っていてしまったのに、何度失敗しても“大丈夫だから”と言ってもらえたのははじめて」と、私たちと生活を立て直す決意をしてくれました。

今では、勉強をおしえてくれるボランティア、困った時に自宅にかけつけてくれるサポーター、音楽や趣味の話をする仲間、飲みに行く仲間、薬物治療のための主治医、行政窓口の担当者などに囲まれて、就労をスタートしています。まだ今は福祉就労ですが、ゆくゆくは一般就労をして、お金をためて、結婚して、フィリピンでたこ焼き屋さんをはじめるのが夢です。そしてお金をかせぎ、お世話になった方々に恩返しがしたいそうです。

(注:時間がない時はこの赤字の部分を省きます)

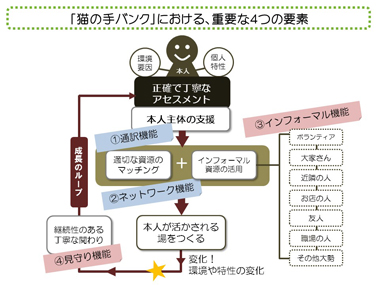

事例のような応援を繰りかえす中で、私たち「猫の手バンク」の支援には重要な4つの要素(機能)があることがわかりました。まず私たちが本人と社会との仲介役を果たす(①通訳機能)。その後、徐々に社会とのつながりを増やしていくために、私たちが常に多様な支援機関とネットワークを持ち続ける(②ネットワーク機能)が必要です。しかし人の暮らしは、専門家や支援者がそばにいるだけでは豊かになりません。支援機関のサービスは埋まらない、日々の暮らしやちょっとした支えを、地域の人たちの助け合い・ボランティアのサポートを借りていくことが必要です(③インフォーマル機能)。

①~③が有機的に機能し循環し始めると、本人が地域やコミュニティの中で認められ、役立ちの場を持てるようになり「必要とされている実感」が生まれます。そこから本人と社会とのつながりに変化が始まります。その変化に気付いて柔軟に対応し、本人に常に小さな成功体験の場を提供すること。また本人のまわりにちょっとした日常の声かけや心配してくれる人の存在が常にいること(④見守り機能)で、社会的孤立と経済的困窮の状態にあった方々も、再び孤立することなく、豊かな暮らしにむけたよりよい成長のループを生み出すことが見えてきました。

社会的に孤立している方々も、私たちと同じように(それ以上に)きちんと社会で役割を担いたい。そして、人にやさしくしたりされたりしながら、自分も誰かの役にたちたいと心から思っています。どんなに深刻な困窮状態にある方にも、「将来の夢は何ですか?」とたずねると、「今は人に助けてもらう立場だけれど、いつか自分が誰かの役にたてる存在になりたい」とおっしゃいます。すごいなと思います。

しかし社会的に孤立している人たちは、冒頭でご紹介したように、持って生まれた生きづらさをなかなか理解されません。周りに認められず、社会的に排除された苦しい生活を送っています。それゆえに、ライフステージごとに人のコミュニケーションで失敗経験やつらい思いを繰り返している方が多く、人とつながることに対して不安をたくさん抱えています。

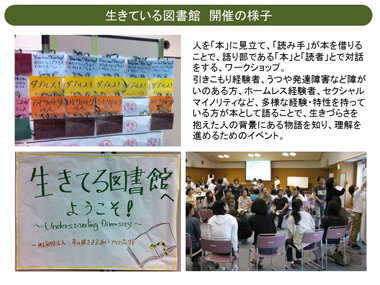

そんな彼らが孤立しない社会をつくるには、まず「貧困」や「孤立」の状態に陥らざるを得なかった人たちの状況を理解し、彼らが人生において何を大切にどんな思いで生きてきたのかを、私たちサポートする人間がしっかりと知り、共感すること。そして彼らの人生の物語に深い関心を持つ必要があります。そのために草の根ささえあいプロジェクトでは、「生きている図書館」というイベントを開催しています。

人を「本」に見立てて語り部となってもらい、読み手となる「読者」が本を借りることで、「本」と「読者」とで対話をする、ワークショップです。引きこもり経験者、うつや発達障害など障がいのある方、全盲の方、ホームレス経験者、セクシャルマイノリティの方など、多様な経験・特性を持っている方に語っていただきました。語り部が本としてこれまでの人生を語り、読み手はそれに耳を澄ませることで、生きづらさを抱えた人の背景にある物語を知り、関心や理解や共感を深めるためのイベントです。名古屋地域では初の試みとなりましたが、多くの方が関心を寄せてくださり、メディアでも紹介されました。

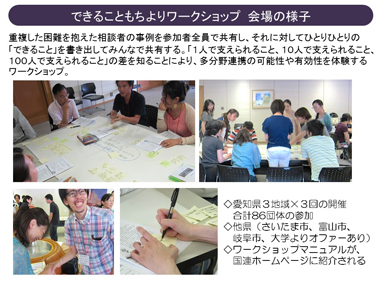

また、たくさんの困難を抱えて孤立している方々を包摂的にサポートし、ご本人が自らコミュニティを動かすまでの応援をするには、ひとりの支援者や支援団体ではまかないきれません。制度の枠や専門分野、フォーマル・インフォーマルの垣根を越えた多くの人たちが「自分のできること」を提供する<できることもちより>支援が必要になってきます。そのために開発されたワークショップが「できることもちよりワークショップ」です。

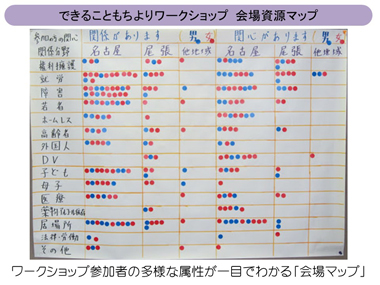

制度ではサポートしきれない重複した課題を抱えた相談者の事例を参加者全員で共有し、それに対してひとりひとりの「できること」を書き出してみんなで共有する参加型のワークショップです。「1人で支えられること、10人で支えられること、100人で支えられること」の差を知ることにより、多分野連携の可能性や有効性を体験することができます。こちらは全国から開催依頼をいただいており、国連のニューズレターでも、「地域開発に有効なワークショップ」として、紹介されました。

私たちはすべての人が、他の誰にも負けないステキな部分・人並みではないところを持っています。また一方で、できれば人に見せたくない弱い自分も持っています。そしてきっと誰しもが、自分の弱い部分や美しくないなあと思う部分は、そっと奥の方に大事にしまって、自分の良い部分・ステキな部分を前面にして、生きて生きたいと思っています。

でも、生活基盤を奪われ、コミュニティから遠ざけられた人たちは、その厳しい暮らしの中で、なかなかそれができず、負の部分、人に見せたくない自分をさらけださなければ生きていけない状況に追いやられます。それは、本当につらいことだと私は思います。

でも私たちが関わる困難を抱えた方々はみな、時に弱い部分をさらけ出しながらも、決して自分の人生を諦めず、私たちと一緒に力強い足取りで、生き生きと生きなおす道を選んでくださいます。

私はそのことに、いつも心を打たれてしまいます。弱い部分は「いいよ」「大丈夫だよ」と誰かに助けてもらい、できることや得意なこと、ステキなところを社会に生かして認められる社会。ひとりひとりがのびやかに、暮らしていける世の中にしたいと思い、草の根ささえあいプロジェクトは、こんな理念を掲げています。「誰もがありのままを認められる暮らしの中で、ひとりひとりの小さな一歩を大切にしあえるやさしい社会」

草の根ささえあいプロジェクトの活動を続けていて、実感していることがあります。それは私たちが掲げるこの理念の行く先は、私たちが応援している「困難を抱えて孤立している人たち」が示してくれる、ということです。彼らと一緒に小さな一歩一歩を試行錯誤することが、弱さも強さもお互いに認め合える、誰もが生きやすい豊かな社会をつくっていくのだと心から信じて、これからも愚直に活動を続けていきたいと思っています。

まだまだ、山のふもとを歩き出したばかりの私たちですが、その試行錯誤の一部をご紹介させていただきました。

草の根ささえあいプロジェクトの報告は以上です、ありがとうございます。

スライド1 (スライド1の内容)

(スライド1の内容)

スライド2 (スライド2の内容)

(スライド2の内容)

スライド3 (スライド3の内容)

(スライド3の内容)

スライド4 (スライド4の内容)

(スライド4の内容)

スライド5 (スライド5の内容)

(スライド5の内容)

スライド6 (スライド6の内容)

(スライド6の内容)

スライド7 (スライド7の内容)

(スライド7の内容)

スライド8 (スライド8の内容)

(スライド8の内容)

スライド9 (スライド9の内容)

(スライド9の内容)

スライド10 (スライド10内容)

(スライド10内容)

スライド11 (スライド11の内容)

(スライド11の内容)

スライド12 (スライド12の内容)

(スライド12の内容)

スライド13 (スライド13の内容)

(スライド13の内容)

スライド14 (スライド14の内容)

(スライド14の内容)

スライド15 (スライド15の内容)

(スライド15の内容)

スライド16 (スライド16の内容)

(スライド16の内容)

スライド17 (スライド17の内容)

(スライド17の内容)

スライド18 (スライド18の内容)

(スライド18の内容)