2.事業の実施に向けた準備内容

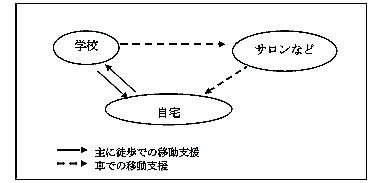

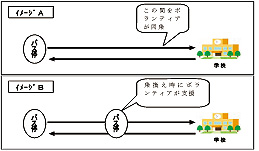

当初は、移動支援に代わるものと位置づけ、下図のように、自家用車、徒歩などで学校までの往復、サロンへの送迎及び見守りを毎日の支援を行っていくイメージで11月からの実施に向け準備を行った。

①自立支援協議会での協議

ボランティアの募集、育成、利用者のニーズの把握などについて「インフォーマルサービス開拓プロジェクト会議」として協議してきた。

プロジェクト会議メンバー:児童生徒育成会、社会福祉協議会、知的障害施設職員、特別支援学校、市福祉課、市児童家庭課、教育委員会、相談支援事業所、NPO 法人大牟田市障害者協議会

※必要に応じ適宜その他のメンバーも参加

・自立支援協議会での検討の内容

5月 プロジェクト会議の設置の提案

7月 事業の概要及び方向性の確認

8月 事業実施のためのワーキングチーム(ボランティアの育成、ニーズ調査)の設置決定

9月 ニーズ調査(利用者募集)ワーキング1回開催

・ニーズ調査の様式について検討

・ボランティア募集ポスターの作成、申込書作成、研修方法の協議

10月 ニーズ調査(利用者募集)ワーキング4回開催

・利用申込書作成、利用対象者の設定、利用者説明会の方法などの検討、ボランティアとのマッチング方法についての検討

・ボランティアワーキング2回開催

・ボランティアの申込み状況による支援方法について検討、支援可能な障害児についての検討、ボランティア説明会の実施、研修会の実施

当初のイメージでは、毎日の登下校の送迎的な支援を想定していたが、この時点 でのボランティアの申込者は9名であり、活動できる曜日も制限があるため、毎日の支援ではなく、週1~2日程度の障害児の自立を促進するための、訓練的な見守り、付添いなどの支援を行うよう方針を変更した。よって、事業名を「見守り等支援」とした。

また、支援を行うのはボランティアであるため、重度の障害児に対する支援については、支援開始当初は見合わせることにした。

②ニーズ調査の結果

・登下校に関するニーズの概要

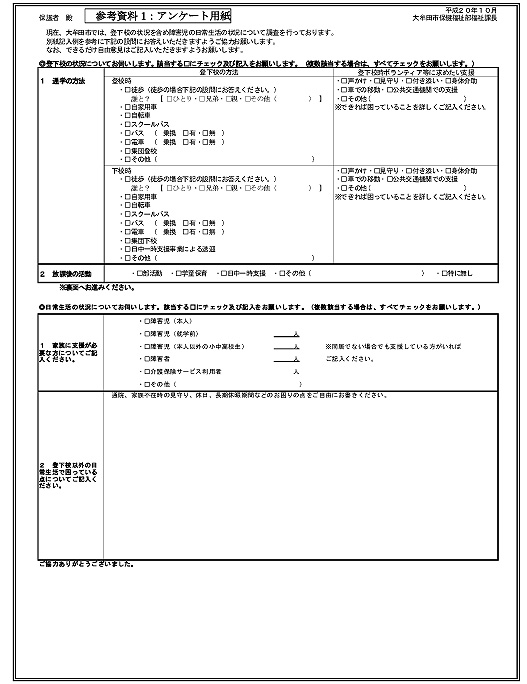

支援の対象となる特別支援学校及び特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者に対し、各学校を通してアンケート調査(参考資料 1 を参照)を行った。

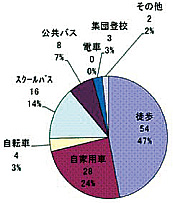

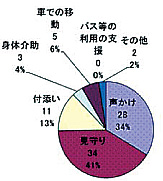

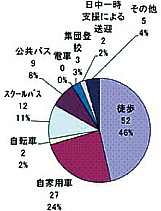

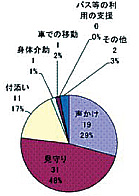

登校の方法として、“徒歩”で親と一緒に登校する結果が多く得られた。また、登校時ボランティアに求めたい支援として、“見守り・声かけ”が多かった。

下校の方法としては“徒歩”で一人での下校する結果が得られた。下校時ボランティアに求めたい支援として“見守り”が多かった。

放課後の活動として日中一時支援や習い事に通ったり、調査対象障害児以外にも家族内に支援を必要とする状況があるという回答結果が得られた。

参考資料1:アンケート用紙

参考資料2:回答結果

登下校時アンケート調査結果 有効回答数81名

登校時関連

1 登校の方法(複数回答)

| 徒歩 | ひとり | 15 |

|---|---|---|

| 兄弟 | 11 | |

| 親 | 18 | |

| その他 | 10 | |

| 計 | 54 | |

| 自家用車 | 28 | |

| 自転車 | 4 | |

| スクールバス | 16 | |

| 公共バス | 8 | |

| 電車 | 0 | |

| 集団登校 | 3 | |

| その他 | 2 | |

| 合計 | 115 | |

2 登校時ボランティアに求めたい支援(複数回答)

| 声かけ | 28 |

|---|---|

| 見守り | 34 |

| 付添い | 11 |

| 身体介助 | 3 |

| 車での移動 | 5 |

| バス等の利用の支援 | 0 |

| その他 | 2 |

| 合計 | 83 |

下校時関連

4 下校の方法(複数回答)

| 徒歩 | ひとり | 18 |

|---|---|---|

| 兄弟 | 7 | |

| 親 | 15 | |

| その他 | 12 | |

| 計 | 52 | |

| 自家用車 | 27 | |

| 自転車 | 2 | |

| スクールバス | 12 | |

| 公共バス | 9 | |

| 電車 | 0 | |

| 集団下校 | 3 | |

| 日中一時支援による送迎 | 2 | |

| その他 | 5 | |

| 合計 | 112 | |

5 下校時ボランティアに求めたい支援(複数回答)

| 声かけ | 19 |

|---|---|

| 見守り | 31 |

| 付添い | 11 |

| 身体介助 | 1 |

| 車での移動 | 1 |

| バス等の利用の支援 | 0 |

| その他 | 2 |

| 合計 | 65 |

6 下校時に困ってる点 別紙1

7 放課後の活動 別紙1

8 家族に本人以外に支援が必要な者の状況(複数回答)

| 就学前児童 | 3 |

|---|---|

| 小中高校生 | 9 |

| 65歳未満 | 26 |

| 65歳以上 | 12 |

| その他 | 3 |

| 合計 | 53 |

9 自由意見 別紙2

参考資料 3 自由意見参考

3 登校に困ってる点

- 朝同居している主人の母(86才)の介護と登校させるのに時間をずらしているが、なかなか難しい状況です。

- 雨の日の乗りおり

- 家から登校して1人で教室まで入れるような指導があればいいと思います。

- 家の近くに高校が多く登校時は車と自転車が多いので一人で登校っさせるのが心配です。

- 国道を渡る際に見守って頂きたい。

- 自宅からスクールバスの乗り場まで見守りがあったら安心できる。

- 自転車での速度の出しすぎ

- 社会的におかしな行動をしていたら注意してもらいたい。

- 横断歩道を渡る時の介助

- 親が病気等で行けない時に誰かにお願い出来たらと思います。

- 危険を自分で避けられない。

- 校区外通学のため、毎日自家用車で送っています。

- 送迎する者がいない

- たまに学校に行きたがらずごねる時があり、スクールバスが来る場所まで辿りつけない(間に合わない)事がある。

- 登校中興味があること(動物)に出会うとそのまま触ったりと登校時間に遅れてしまう又一人なため知らない人に話かけたり警戒心がないため心配です。

- 同世代の中学生からバカにされる。

- 自立登校できる様にしたいがなかなか登校の指導に集中できない。

- 信号が理解できていないので交差点では必ず手をつなぐ。

- 新栄町の踏み切りが怖いです。途中で踏み切りがしまります。

- スクールバスに家の前まで来てほしい

- リフトバスを利用できなくなると支援が必要。

6 下校時に困ってる点

- 大きな交差点を渡る際に見守りがあれば助かる。

- バスの待ち時間が長い。

- 帰りに見守り隊をお願いします。

- 途中に大きな交差点がありそこを通るのが不安

- 年に2~3回親が具合が悪い時に送迎にこまります。

- 他の子と一緒に登下校するのが苦手で一人で行き帰りしている為、変質者などから守るためにも声かけや見守りをして欲しい。

- リサイクル当番が回ってくるとスクールバスには乗せずに当番が終わってから学校へ車で送って行きます。

- 毎日じゃなくても家庭で急な用があります時には1人で帰って来れるような指導があるといいと思います。

- 途中まで付き添ってもらえるか、見守ってもらいたいです。

- 乗り換えの時間が駅で1時間近く待ち時間があるので心配しています。

- 一人で下校する時不審者等心配

- 他の兄弟の世話が大変なので毎日送迎して欲しい

- 下校時はいろんな店が開いている。

- 校区外での通学の為距離があり危険なので場所場所に立ってもらい見守って欲しい。

- 送迎する者がいない。

- 同居している主人の母のデイケアの送迎時間と重なる日が週一回だけとはいえこまっている。

7 放課後の活動 別紙

| 日中一時支援 | 12 |

|---|---|

| リハビリ | 3 |

| 習い事(ピアノ) | 1 |

| 部活動 | 1 |

| 計 | 17 |

参考資料 4:円グラフ

1.登校の方法(複数回答)

2.登校時、ボランティアに求めたい支援(複数回答)

3.下校の方法(複数回答)

4.下校時、ボランティアに求めたい支援(複数回答)

参考資料 5 登下校以外の日常生活で困っている点

○大牟田市内で利用できる施設等希望(増設など)

- 日中一時支援を利用したいが、金額が高い。

- 両親が高齢のため、介護の必要性が高い。また、大牟田市内に施設の拡大や増設を希望。

- 障害児が安心して遊べる施設設立希望。

- 休日などの障害児が安心して利用できる施設希望。野外での自由に体を動かせることのできる施設や、障害児が利用できる施設が少ないため早急に対策を希望。

- 長期休暇中(夏)は運動不足になりやすいため、サマースクールなどの日中支援を希望。

- 日中一時支援利用中だが、校区内に利用できる施設を希望。

- ディサービス利用中だが、期間が決まっているためその他に利用できる日中一時支援や施設を希望。

- 兄弟での用事(クラブ・試合)等で、下の子どもが小さいため一時的に支援してもらいたい。

- 兄弟(姉妹)の学校の授業時間が違うため、スクールバス停に迎えに行ってくれる支援者希望。

- 支援学校内に学童を作ってほしい。

○登下校の送迎・付添い・見守り支援希望

- 現在は何も問題はないが、突発的な事が起こると不安。

- 出産入院中に登下校の送迎が出来なく、子どもを休学させていた。そのような時に送迎など、利用できるサービスや施設があると助かる。

- 現在、子どもを一人で留守番させることが出来ず、登校時のバス停までの道が危険な為一緒に付き添ってくれる人がいると助かる。送迎バスから自宅まで送ってくれる人を早急に探しています。(スクールバスの先生にお願いしたところ、自宅までは無理という事で、良き回答を待っています)

- 兄弟児の学校行事に参加するため、下校時の見守りを希望。(ディサービスなども希望)

○長期休暇中(夏休み・冬休み)の利用施設・支援希望

- 長期休暇中のいつでも気軽に利用できる施設希望。

- 長期休暇中の保護者の用事等に、一緒に留守番・支援してもらえる支援者希望。

- 放課後に公園や買い物に一緒に行ってくれる人を希望。

- 長期休暇中の子どもの留守番をさせるのが難しい。

- 仕事をしている為、長期休暇中の日中支援を希望。(留守番は出来るが、目が届かないと心配)

- 長期休暇中の外出時に子どもを一人残していくことは心配な為、一時的に預かってもらえる施設や支援者を希望。

- 子どもが学校中に働きに行きたいため、長期期間中なども預かってもらえる施設を希望。

- 共働きで保護者の両親も介護が必要な為、家族だけの協力だけでは難しい。支援してもらえる人が居ると助かる。

○緊急時や突発的な用事などの一時的・日中支援希望

- 保護者の仕事と時間が合わず、平日の学校帰りにクラブを休ませて病院に行かせている。土曜に病院には連れて行きたいが、支援してもらえる人・施設があると助かる。

- 病院を一人で受診できない為、またコミュニケーションに不安がある為、本人の不慣れな所に行くことは苦手である。そのような時に支援してくれる人を希望。

- 通常は日中一時支援を利用しているが、保護者が急用の時に家を不在にしなくてはいけなくなった時、‘前もって’ではなく、“急に”でも預かってもらえると助かる。

- 子どもと二人のため、保護者の用事がある時に一時的に預かってもらえる所が無くて困っている。(今は大丈夫だが、突然、何か起きた時が心配)

- 土日・祝日、長期休暇中などの急用で外出しなくてはいけなくなった時、施設が予約待ちで利用できなくて困っている。

- 現状維持(放課後は一人でゲームや本屋に行くが、同世代の友達と遊ぶことをしない為、外出援助をして下さる若い男性の方に来てもらっている為、現在は大変助かっている。)

- 家族の緊急な入院時に、一時的な見守り・付添いをしてもらえる人がいると助かる。学校の行事に参加したい(学校が早いため)が、子どもを見てくれる人がいると助かる。また、日曜は祖母のデイケアが休みの時は公民館行事に参加する為、一時的に子どもの様子を見てもらえる人がいると助かる。

- 祖母・保護者ともに通院しながら透析を行っている為、土日・祝日などに一時的に子どもの見守り支援をしてもらえると助かる。

○家族の介護中の一時支援・利用施設希望

- 祖母が入退院を繰り返す為、一時的な預かりや支援員がいると大変助かる。

- 祖母の通院のため下校時のお迎えに間に合わない。毎日ではないが気軽に利用できる施設やボランティアがいてくれたら助かる。

- 両親が高齢の為、いつ介護が必要になるか分からず、子どもも目を離せない為、見守りをしてくれる人を希望。子どもを一人で留守番をさせる事が出来ない為、寄り合いなどに参加する事が出来ない。

○障害児を持つ親としての子どもの将来について

- 日常生活ではないが、子どもの将来が不安である。一緒に生活出来るうちは良いが、保護者の病気や老いで入院や死んだ後、子どもの将来が不安。保護者が元気なうちにどうにかしなくてはいけないと考えている。

- 大牟田市内には ADHD の対応できる病院が無い為、県外の病院に通院しているが仕事との両立が難しい。また、兄弟2人とも発達障害で通院している為、周辺介助をしてもらう方には障害の知識が無い為、病院の先生と話をする事に時間が掛かる。長期休暇期間も不安である。(小学校の頃は学童があったが、中学校生になった今は、どのような行動をとるのか把握出来ない。またマンガ本屋などに入り浸るのではないかと心配している。)

- 児童ディサービスは時間の制限がある為、夜間や宿泊などの予約が取りにくい。また保護者の出張や入院など子どもの支援が常に心配である。障害児の利用出来る施設は限られており、時間・日数など制限がある為、使用しにくい。療育施設利用中の預かりはしてもらえるが、将来日常生活に必要は社会適応能力(交通ルール・買い物・公共施設でのマナー)を習得する事は乏しく、家庭内で学習させるしかなく、療育能力の高い親の下でなければ子どもの社会適能力は下がるという実情があり、保護者自身が抱え込んでしまい、気力・体力・精神力にも限界がある。

○子供の自立(訓練、練習)

- 現在は困ってないが、これから保護者の急病が予想される為、一人での留守番などが出来るように練習させたい。

- 路面バス利用・買い物・公衆浴場などの利用に対して、保護者以外の付き添いでスムーズに出来るようにしてもらえると助かる。公民館のレクレーションに上手く参加して、他の子どもとのコミュニケーションが取れるように支援・付添いをしてもらえると助かる。工具・調理器具使用時に危険が無いように付き添ってもらいたい。

- 一人で留守番が出来ない為、現在練習中。

○その他

- 兄弟の学校行事時、障害児の見守り・面倒を看てもらいたい。

- 祭日に買い物に行く時に、見守りがほしい。

- 土日・祝日の時買い物に行く時に、見守りをしてくれると助かる。

- 現在、日中一時支援を利用しているので、特に問題はない。

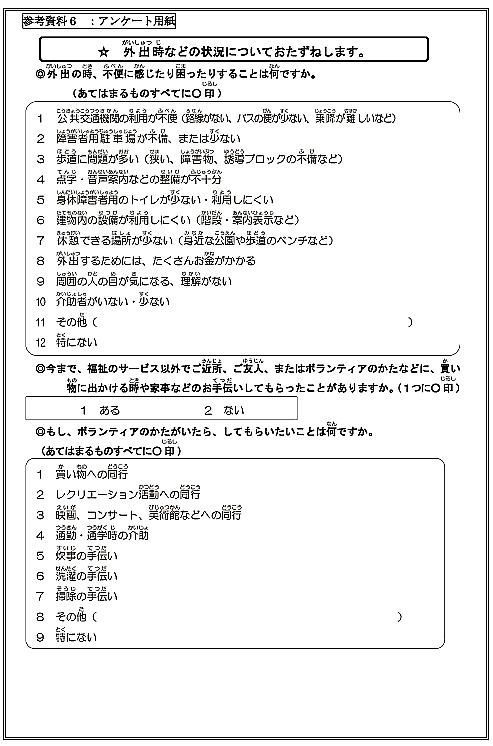

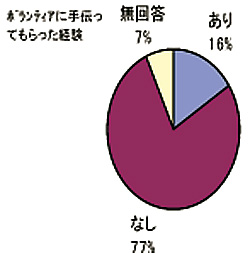

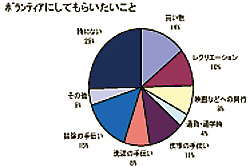

・ボランティアに対するニーズ調査

市内在住の障害者(身体・知的・精神)から無作為に2,000人抽出し、外出及びインフォーマルサービス全体に対するニーズの把握を行った。

結果としては、公共施設、交通など隔たりなく回答があり、特に際立った回答は見られなかったが、今までに、ボランティアの支援を受けたことがない人が75%を超え、また、25%の人はボランティアがいたとしてもお願いすることが特にないという結果となっており、実態として地域内における交流などが希薄であるという姿が浮かび上がっている。

参考資料 6:アンケート用紙

参考資料 7:回答結果

外出等についてのアンケート実態調査結果

有効回答数 720名(3障害 合計)

外出時不便に感じたり、困ったりすること(複数回答)

| 回答内容 | 数 | % | |

|---|---|---|---|

| 1 | 公共交通機関の利用が不便 | 261 | 14.36 |

| 2 | 障害者用駐車場の不備、または少ない | 175 | 9.63 |

| 3 | 歩道に問題が多い(狭い、障害物、誘導ブロックの不備など) | 186 | 10.23 |

| 4 | 点字・音声案内などの整備が不十分 | 60 | 3.3 |

| 5 | 身体障害者用のトイレが少ない・利用しにくい | 176 | 9.68 |

| 6 | 建物内の設備が利用しにくい(階段・案内表示など) | 142 | 7.810 |

| 7 | 休憩できる場所が少ない(身近な公園や歩道のベンチなど) | 174 | 9.57 |

| 8 | 経済的な問題 | 184 | 10.12 |

| 9 | 周囲の人の目が気になる、理解がない | 133 | 7.32 |

| 10 | 介助者がいない・少ない | 107 | 5.89 |

| 11 | その他 | 73 | 4.02 |

| 12 | 特にない | 147 | 8.09 |

ボランティアに買い物など外出時の手伝いをしてもらった経験

| 回答内容 | 数 | % | |

|---|---|---|---|

| 1 | あり | 115 | 15.97 |

| 2 | なし | 556 | 77.22 |

| 3 | 無回答 | 49 | 6.81 |

もしボランティアがいたら、してもらいたいこと(複数回答)

| 回答内容 | 数 | % | |

|---|---|---|---|

| 1 | 買い物への同行 | 156 | 14.18 |

| 2 | レクリエーション活動への同行 | 113 | 10.27 |

| 3 | 映画、コンサート、美術館などへの同行 | 93 | 8.45 |

| 4 | 通勤・通学時の介助 | 39 | 3.55 |

| 5 | 炊事の手伝い | 118 | 10.73 |

| 6 | 洗濯の手伝い | 88 | 8 |

| 7 | 掃除の手伝い | 162 | 14.73 |

| 8 | その他 | 52 | 4.73 |

| 9 | 特にない | 279 | 25.36 |

外出時不便な点

ボランティアに手伝ってもらった経験

ボランティアにしてもらいたいこと

③コーディネーターの配置

登下校見守り等支援事業に参加する支援利用児及び保護者とボランティアの双方を取り巻く環境や交流の懸け橋など、事業においての支援や調整役として、また、利用者とボランティアへのアセスメント・マッチング・ヒアリング等の事業支援を行い、登下校見守り等支援事業において専門的な役割を持ったスタッフとして平成20年10月に配置した。

10月から、自立支援協議会の事務局として会議に参加し、ボランティア及び利用者の申込みが終了後の11月からアセスメント等を開始している。

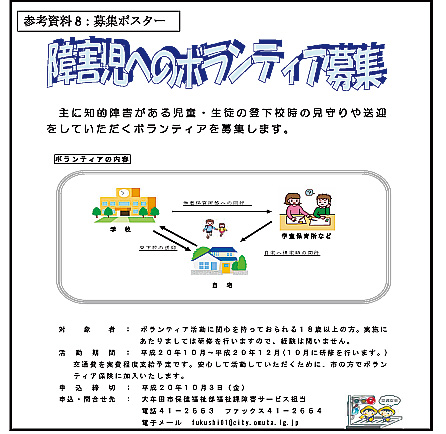

④ボランティアの募集・育成

○ボランティアの募集

- 市の広報紙にボランティア募集記事掲載。

- ボランティア募集ポスターの作成。

- 民生委員・児童委員協議会へボランティア募集協力依頼。

- 大牟田市社会福祉協議会ボランティア登録者への呼びかけ。

- 大牟田市近隣の大学などへ学生ボランティアの呼びかけ。

- 大牟田市内の事業所及び団体等主催のボランティア講座受講者への呼びかけ。

- 地域の新聞社(有明新報)による記事。

などにより募集し、当初11名のボランティアの方から連絡があった。

参考資料8:募集ポスター

○ボランティア説明会

事業の概要説明の後、下記様式により今までの活動歴、持っている資格、活動できる曜日などを記入してもらい、個人情報保護に関する同意をして頂いた上で、申込みしてもらっている。

大牟田市社会福祉協議会職員よりボランティア概論の講義も同時に行う。

なお、当日は11名の内、1名が欠席し、ボランティアも辞退され、また、申込み後1名辞退申し出があり、事業開始までに活動可能ボランティアは9名となった。

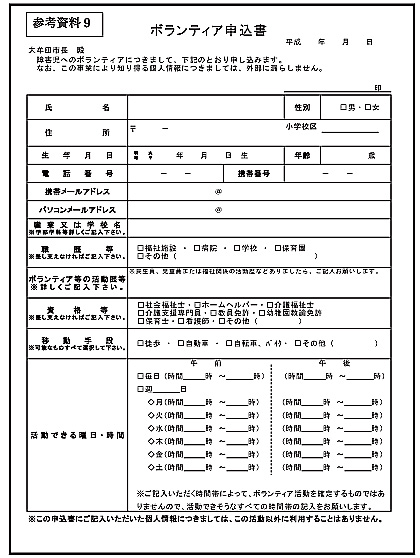

参考資料9:ボランティア申込書

参考資料10:ボランティア概論資料

ボランティアとは?

【ボランティア活動の原則】

自発性

他から強要されて行うのではなく、自分の意思と判断によって行う活動です。

社会性・公益性

地域社会をより良くしていこうとする活動

無償性

活動の見返りとして、報酬や名誉などを求めない

【ボランティア活動ってなんだろう?】

地域社会の中で、自分にできることは何かを考え、自分から行動することがボランティア活動です。

いつでも、どこでも、だれでも、気軽に、楽しくできるのがボランティア活動です。

難しく考える必要はありません、道や公園などでゴミが落ちていれば拾ったり、街で困っている人を見かけたら自然と声を掛けたり、手を貸したりと、普段の生活の中の何気ない行動も立派なボランティア活動なのです。

また、ボランティア活動を通して多くの人との出会いや、経験が自分自身のために役立っていく、そんな活動が、ボランティア活動なのです。

【ボランティア活動のポイント】

相手の立場になる

「してあげる」という気持ちでなく対等な立場で、相手にとって今何が必要なのか、何を求めているのかを考えてお手伝いをしましょう。

約束・秘密を守る

ボランティア活動は特に相手との信頼関係が強く求められます、活動する先でのルールやマナー・約束や時間は守りましょう。

また、相手のプライバシーに関わることは、他の場所で話さないようにしましょう。

無理をしない

ボランティア活動は、長く継続して行うことが大切です。活動を自分の能力や生活に無理のない程度に組み入れ、ライフスタイルの一部として続けていきましょう。

責任をもとう

対人・対社会的な活動のため、自分の活動には責任を持ちましょう。

学習をしよう

自ら活動を振り返って評価をしたり、常に新しい情報を収集し、学習することは、より良い活動やレベルの向上につながり、活動を充実させることにもつながります。

周囲の理解と協力を

ボランティア活動は自分だけでできるものではありません。活動を継続し発展させていくために家族や友人、学校や職場の人など、周囲の理解と協力を得ることが大切です。

○ボランティア研修

知的障害者施設「あけぼの会」の協力により知的障害児・者の特性について、ビデオなどを使い講義形式と実際の知的障害者が軽作業を行っている現場に入って交流し、知的障害者の特性を学んでもらった。

当該施設の重度の知的障害児者が多く、また強度の自閉症児者の入所者もおり、支援の対象に想定している障害児よりはコミュニケーションをとりづらい方々を研修の対象とした。

参考資料11 ボランティア研修プログラム

講座

「知的障害児者の理解」

「障害児者との交流」

日時

平成20年10月27日(月)午後1時30分~3時30分

場所

あけぼの学園3階レストラン

作業クラス

1.「知的障害者の理解について」

1)ビデオ「右京中との交流」15分

2)知的障害について資料1 20分

原因について100以上

経度・中度・重度田中ビネー知能検査

3)知的障害者の移動介助マニュアル15分

資料2「国土交通省作成交通従事者向けマニュアル」

4)ある実習生の感想10分

資料3

2.実際の交流

あけぼの学園の作業クラスに入って交流する30分

紙工芸班など

3.反省会30分

実際に接しての感想質問

学校児

4.資料

社会福祉法人あけぼの会総合福祉開発研修センター

知的障害児と共に歩む「ボランティア養成講座テキスト」入門コース

参考資料12:ボランティア研修

資料1.「知的障害者の概要」

1)おおよその人数知的障害分布

| 居場所 | 学校児 | 施設入所 | 在宅 | 在宅通い |

|---|---|---|---|---|

| 人数 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 |

従来おおよそ40万人と言われる知的障害者の住居分布。

2)理解の困難性

知的介護の困難性

疑似体験が出来ない

ヘルパー理解しにくい

| 障害名 | 疑似体験 | 代表 |

|---|---|---|

| 身体障害 | 車椅子 杖 | 国会議員 |

| 知覚障害 | アイマスク | 大学教授 弁護士 |

| 聴覚障害 | テレビ消音 | 大学教授 弁護士 |

| 知的障害 | いない | いない |

*意見の代表者がいない 意見がわからない。理解しにくい。

ピープルファースト運動 自分たちの意見を言おう

3)ガイドヘルパーの仕事

行動を予見し、安全を確保すること

知的障害者を理解するために

特にコミュニケーションを取るためにどうするか

資料2.抜粋

「知的障害者のあるお客様への交通従事者向けの対応マニュアル作成について」

国土交通省作成

1)外出時に見受けられること

- 人の態度や言葉使いに敏感で、言動が気になることがある。

- 情報量が多いと混乱する傾向がある。

- コミュニケーション能力に障害があり、困ったことがあってもうまく意思を伝えられない場合がある。

- 職員及び構内・車内アナウンスが早くて理解できない場合がある。

- 駅名等の表記については、記号で覚えるので、漢字で表わされた方がよい場合がある。

- 座席に着いた方が落ち着く

2)課題と考えられる改善・対応方法

- 利用者に安心館を与えられるために、人的対応を充実させる

- 人的対応の際、ゆっくり優しく心のゆとりを持って、利用者の要件を聞く姿勢が必要。また、利用者にゆっくり、繰り返し伝えることが必要。

○ボランティア育成(フォローアップ)

大牟田市内の知的障害児施設(社会福祉法人)『あけぼの学園』・『りんどう学園』2ヶ所にて、講習・現場研修を予定していたが、研修が『あけぼの学園』での1回のみに終わったため、見守り等支援実施期間(1週間)を設け、保護者同行にてボランティアに数回現場支援を行い、ボランティアへのフォローアップを行った。(仮実施期間について参考資料13の仮支援表を参照)

参考資料13:平成20年度 登下校見守り支援等事業 仮実施期間 11月支援表

(11月10日~11月14日迄)

| 対象児D | 対象児A | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 曜日 | 支援時間 | ボランティア希望者 | 支援時間 | ボランティア希望者 | |||

| 11月 | 10日(月) | 午前 | 午前 | 7:50~8:10 | ボランティア B | ||

| ボランティア D | |||||||

| ボランティア E | |||||||

| ボランティア H | |||||||

| 午後 | 15:15~ | ボランティア D | 午後 | 14:00~14:20 | ボランティア A | ||

| ボランティア E | ボランティア B | ||||||

| ボランティア F | ボランティア H | ||||||

| 11日(火) | |||||||

| 12日(水) | 午前 | 午前 | 7:50~8:10 | ボランティア B | |||

| ボランティア E | |||||||

| ボランティア F | |||||||

| 午後 | 午後 | 14:00~14:20 | |||||

| 13日(木) | |||||||

| 14日(金) | 午前 | 午前 | 7:50~8:10 | ボランティア A | |||

| ボランティア C | |||||||

| ボランティア F | |||||||

| 午後 | 16:15~ | ボランティア G | 午後 | 15:00~15:20 | |||

| ボランティア I | |||||||

| 期間中の支援方法 | ①11月10日(月) 保護者通常通りに対象児と登校してもら | ①10日(月・午前) 保護者は通常通りに対象児と登校してもらう | |||||

| ②10日(月・午後) 保護者は通用通りに対象児と下校してもらう | |||||||

| ③12日(水・午前) 対象児の前に1名(女性)ボラ、残りは後ろに付く(保護者にも同行してもらう) | |||||||

| ②11月12日(水) 保護者通常通りに対象児と登校してもらう | ④14日(金・午前) 対象児の前に1名(女性)ボラ、残りは後ろに付く(保護者にも同行してもらう) | ||||||

| ③11月14日(金) 保護者はボランティアの後方から同行してもらう ボランティアが中心となって支援する。 | ⑤14日(金・午後) 対象児の横について支援(声かけ)をする。 | ||||||

*注意

- 毎回支援終了後には、障害者協議会「ほっとかん」へ連絡してください。

- 各個人ずつでの連絡をお願いします!!(連絡の有無にてカウントを取ります。)

⑤利用者の募集

各学校を通して利用申込書を送付し、平成20年10月23日(木)に行ったところ、説明会参加者3名しか出席がなかった。

当日、児童生徒育成会と協議し、申込者が少なかった理由及び今後の申込者の拡大についての検討を行った。理由としては、確かに学校を通して案内は来ているが、事業の内容が、誰が対象なのかなど分かりにくかったことと、プロではないボランティアに子どもを任せる事に対する不安などが原因ではないかとのことで、利用者拡大方法については、児童生徒育成会を通しての周知を再度行って頂き、小人数でも事業を実施していく中で不安を解消してもらい、利用者を増す事に繋げていった。

参考資料14:説明文書

ボランティアを活用した児童・生徒の登下校における見守り等の支援についての概要大牟田市では、平成20年度に、児童・生徒の登下校におけるニーズ調査を行い、そのニーズに対し、ボランティアによる支援がどれだけ効果があるのかという調査研究事業を国の補助を受けて行います。

その調査研究の一環として、下記のようなボランティアを活用した、登下校の移動支援のモデル事業を11月~12月にかけて行います。

集まるボランティアの人数によっては、事業の規模など変わることがあります。また、今回支援を行うのは、ボランティアですので、専門家による高度な支援が必要な場合の対応はできない可能性もあります。申込みをしていただいた結果、対応ができない場合もあることをご了承ください。

想定されるモデル事業の例

1)登下校の見守り隊から学校まで、ボランティアが徒歩により同行する支援

2)公共の交通機関にボランティアが同乗(A)、または乗換え時のみの支援(B)

モデル事業のため、期間が短くなっておりますが、この調査研究事業の結果を、今後地域に密着した支援を充実させるために生かして行きたいと思いますので、ご協力をお願いします。

参考資料15:申込書

登下校の見守り等支援利用申込書

平成20年 月 日

大牟田市長 殿

保護者(申請者)

住所

氏名 印

電話番号( )

携帯番号 - -

平成20年11月~12月にかけて行われる登下校見守り等支援事業について下記のとおり申し込みます。

| 申込児童・生徒名 | 学校名 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 住所 | |||||

| 生年月日 | 平成 年 月 日生 小・中・高 年生 | 性別 | □男・□女 | ||

| 連絡先 | 優先順位 | 氏名 | 続柄 | 電話番号 | 備考 |

| 1 | |||||

| 2 | |||||

| 3 | |||||

※続柄は「申込児童・生徒」からみたものです。

| ○希望する曜日等 | 11月~12月における通常の登下校時間 | |

|---|---|---|

| 登校時 | 下校時 | |

| ◇月(時間 時 ~ 時) | (時間 時 ~ 時) | |

| ◇火(時間 時 ~ 時) | (時間 時 ~ 時) | |

| ◇水(時間 時 ~ 時) | (時間 時 ~ 時) | |

| ◇木(時間 時 ~ 時) | (時間 時 ~ 時) | |

| ◇金(時間 時 ~ 時) | (時間 時 ~ 時) | |

| ◇土(時間 時 ~ 時) | (時間 時 ~ 時) | |

| 11月~12月において、行事等により登下校時間が変更される日がありましたら記入してください。 | ||

| ○通学の方法 | ※該当する分はすべてチェックしてください。 | |

| 登下校の方法 | 登下校時ボランティア等に求めたい支援 | |

|

登校時

|

・□声かけ・□見守り・□付き添い・□身体介助 ※受けたい支援を詳しくご記入ください。 ( ) |

|

下校時

|

・□声かけ・□見守り・□付き添い・□身体介助 ※受けたい支援を詳しくご記入ください。 ( ) |

|

| ○放課後の活動 | ・□部活動・□学童保育・□日中一時支援 |

|---|

家族構成(本人以外の同居の方)

| 続柄 | 氏名 | 年齢 | 備考(在宅又は勤務等) |

|---|---|---|---|

| 歳 | |||

| 歳 | |||

| 歳 |

⑥事業調査関係対象者の抽出

特別支援学校及び大牟田市内の特別支援学級に在籍する知的障害児、身体障害児及び発達障害児を対象とする。利用申し込み提出後、その内容を参考に対象児を抽出する。障害の程度により、専門の援助を必要とする児童には事前に辞退していただいた。

○対象児 6 名

①対象児 A・男児:軽度知的障害・自閉症(小学1年)

②対象児 B・女児:ダウン症候群(小学 3 年)

③対象児 C・男児:ダウン症候群・心内膜欠損症・心臓病(小学 1 年)

④対象児 D・男児:知的障害・ダウン症候群(小学 3 年)

⑤対象児 E・男児:自閉症(中学 2 年)

⑥象児 F・男児:広汎性発達障害(アスペルガー・ADHD)・軽度精神発達遅滞 (小学 4 年)

○ボランティア 10 名

①ボランティアA・女性

②ボランティアB・女性

③ボランティアC・女性

④ボランティアD・女性

⑤ボランティアE・男性

⑥ボランティアF・男性

(※ボランティア①~⑥は、学生ボランティア)

⑦ボランティアG・男性

⑧ボランティアH・女性

⑨ボランティアI・女性

⑩ボランティアJ・女性

(※ボランティア⑦~⑩は、一般ボランティア)

⑦事業期間

①予定期間:平成20年11月~12月末までの2か月間。

②実施期間:支援期間は、平成 20 年 11 月 17 日~平成 21 年 1 月 31 日まで。対象児の登下校時間を支援時間とした。

③2月からの支援実施は、個別での支援としボランティアと保護者とで実施する。

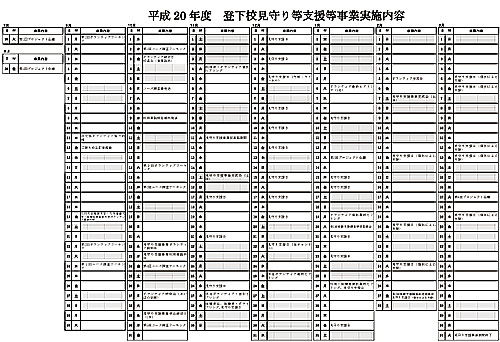

⑧事業実施期間内容

実施期間の内容については、(参考資料 16:実施期間表を参照)

参考資料16:実施期間表平成20年度登下校見守り等支援等事業実施内容

⑨アセスメント

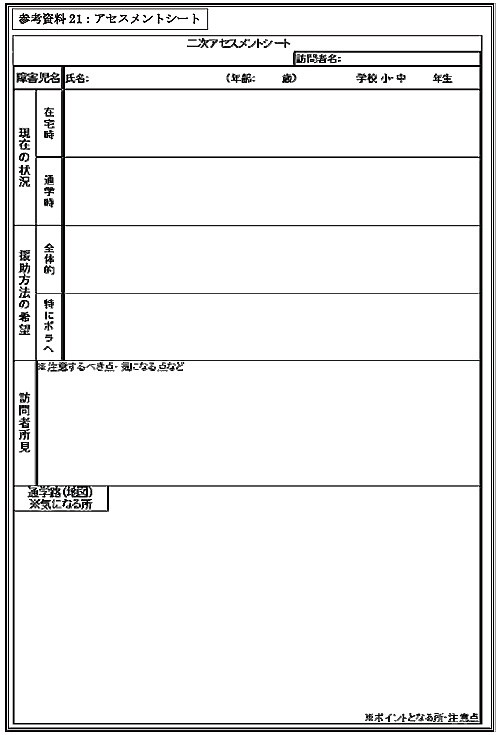

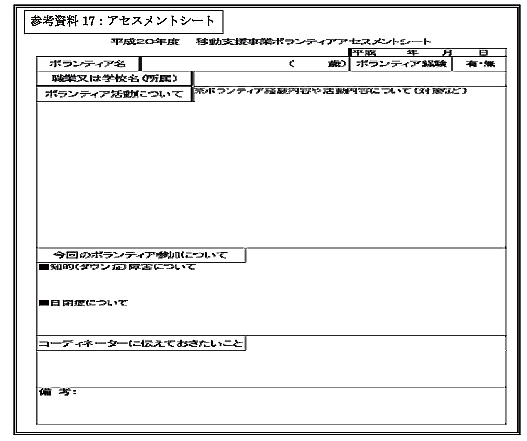

ボランティアと支援利用児・保護者に対してコーディネーターが個別面接をし、これを参考に個別レジメを作成、支援のマッチングを行った。(参考資料17~21:アセスメントシートを参照)

○ボランティア

個別でボランティア経験や今回の事業に関してのアセスメントをとる。今後の日程やコーディネートに必要な情報を聴取する。

①ボランティア経験の有無

②ボランティア経験内容

③支援する対象児の障害についての知識

④コーディネーターへの要望

参考資料17:アセスメントシート

○利用者及び保護者

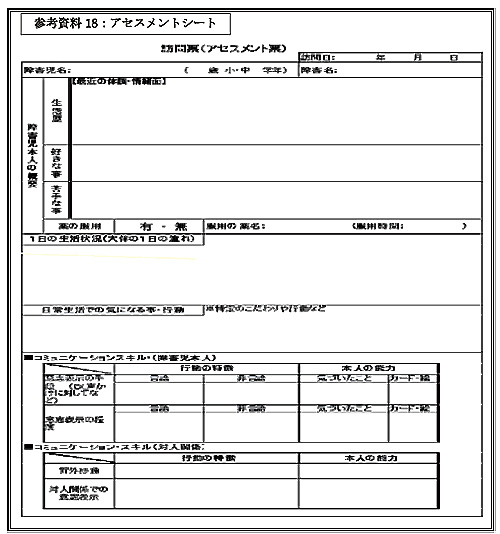

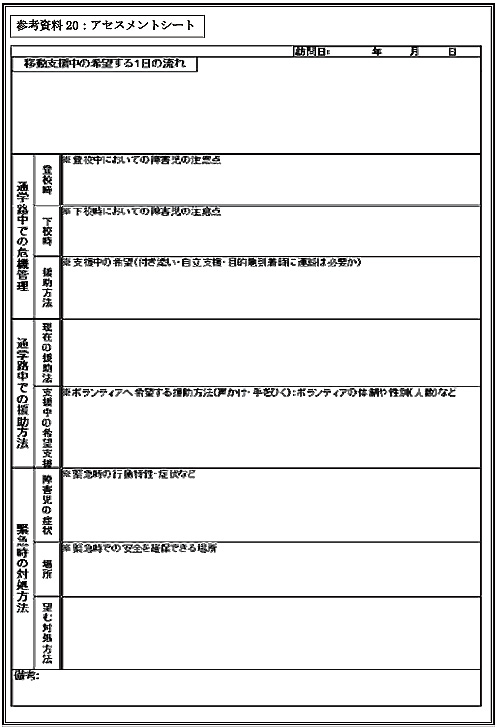

利用される家庭に伺い、直接対象児に会い、保護者へアセスメントを行う。また、登下校に使用する通学路を保護者と一緒に下見をし、注意点や安全場所の確認を行う。

①障害児の概要

②生活状況

④コミュニケーションスキル

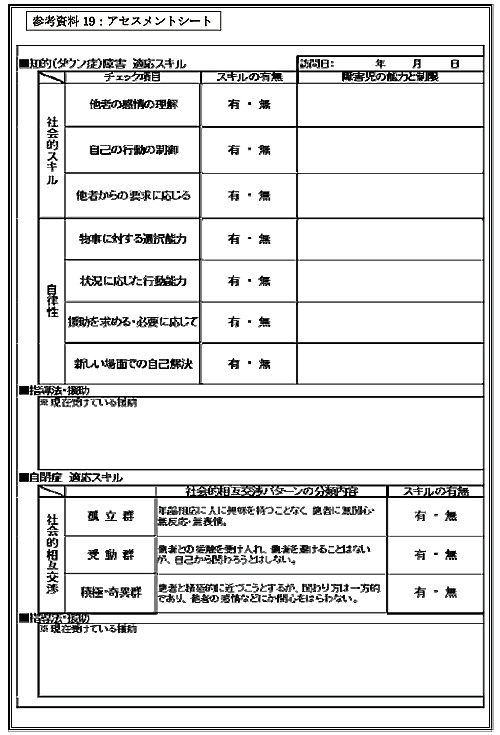

⑤障害適応スキル

⑥指導法・援助

⑦通学路での危機管理、援助(支援)方法

⑧緊急時の対処方法

参考資料18:アセスメントシート

参考資料19:アセスメントシート

参考資料20:アセスメントシート

参考資料21:アセスメントシート