「フランチャイズシステムビジネスを障害者就労事業に導入するための研究事業」報告書

第1章 昨年度(2007 年度)までの当研究事業の概略振り返り

1 「授産事業所(当時)及び小規模作業所等(当時)の事業経営ノウハウ獲得」を目 的としたフランチャイズシステムの導入研究

社団法人滋賀県社会就労事業振興センター(以下、振興センター)は、障害のあ る人たちが、憲法 27 条に書かれているように「働くことは義務であり権利」であ ることを、国民として普通に実現し自立して生きていける環境づくりを目指して活 動してきました。

障害があっても働く意思がある人にとっては、一般就労が最良であるとした考え と立場に立って様々な活動に取り組んできましたが、最近の景気動向の影響もあっ て、依然として思うようには進まない一般企業就職を考える時、今までにも増して、 地域における雇用の可能性を追求する必要性を感じるとともに、就労支援事業所に おいても高工賃や雇用を可能とする事業への取り組みを強化することの必要性を感 じることが多くなりました。

しかし現実は、障害者就労支援事業所を利用する障害のある多くの人にとって、 支払われる工賃月額が 1 万 2599.9 円(平成 19 年度実績 厚生労働省障害保険福祉 部障害福祉課調)でしかありません。障害者年金の月額約 7 万円を足しても 1 カ月 の収入は 10 万円にも満たず、これでは自立した生活を組み立てることはほとんど 不可能だと言わざるを得ません。

この工賃額が物語る現実の分析を進めると、その改善のために越えなければなら ないいくつもの課題が明らかになってきます。

そのひとつが、現在、就労支援事業所内で取り組まれている就労事業(福祉的就 労)の低生産性の問題です。

この問題の原因については、障害固有の不可避のもので仕方が無いとする考え方 がある一方、事業所における事業取り組み体制やシステムの問題、あるいは職員の 意識の問題などが大きいとする考え方があるなど、現在様々に分析が行われその改 善策が検討、研究されています。

当研究事業では就労支援事業所が行っている事業メニューと経営体制の現状の姿 に注目し、事業専門性やノウハウ蓄積の不十分さがその根本原因として存在するの ではないかと考える立場から、その解決について検討することにしました。

民間企業では生産性の向上は事業を継続していくために必要不可欠なものとして います。「専門ノウハウの蓄積」と「人材育成」は企業存続の最重要課題です。

ですから、それらを実現するためであれば、資本の異なる企業間どうしでも事業 提携や事業協力、あるいは人材交流などは、いわば日常の業務として行います。

まして資本関係のある本社と子会社間、あるいは同一企業の本店と支店といった 関係であれば、同じ事業を効率的に行うためにチェーン管理システムが導入される といったことなどはごく普通に行われます。

全く資本関係がない別法人どうしの場合であっても、同じ経営理念を掲げてフラ ンチャイズの本部と加盟店といった関係を構築し、先進的に得られた貴重なノウハ ウの共有と活用が行われますし、あるいは事業グループあるいは企業ネットワーク を形成して生産性を上げていくことも多く見られます。

こういった民間企業の在り様を踏まえて障害者就労支援事業分野に目を向けます と、現状は、同一法人内に複数の事業所を有する場合も含めて、それぞれの事業所 がまったく異なる自主事業や下請け作業等をそれぞれ個別バラバラに行うケースが 多く目につきます。また同一所内にあっても、職員単位で事業や仕事が分断されて いると言っても過言でない状況が多くあります。

振興センターでは過去、平成18年度に「雇用型開発モデル研究事業」と「全国 工賃水準ステップアップモデル事業」に取り組みましたが、その折にも事業所間の 事業連携やノウハウの共有化がほとんどみられない現状が明らかになり、それが生 産性を阻害している原因のひとつだと考えました。

こういったことから当研究事業は、工賃向上を目指すには、なんとしてもこの部 分(連携や提携の無さ)の改善に取り組む必要があるのではないかとして、始まり ました。

研究開始にあたり、あらかじめ研究の具現化目標を「事業専門性の獲得と共有に よる就労継続支援事業所の経営力向上と高工賃実現」と定めた際に注目したのが、 民間フランチャイズ加盟者の事業成功率の高さでした。

普通一般的なサラリーマンが独立起業する場合の成功率は1%と言われていま すが、フランチャイズチェーン(以下、FC)に加盟した場合は、一挙に成功率が 60%以上になると言われています。

「ほとんど事業経験の無い就労支援事業所でもフランチャイズ経営でなら高工賃 が実現でき、軌道に乗れば雇用事業として就労継続支援 A 型への道も開けるので はないか。」と考えました。

研究当初にまず必要なこととして取り組んだのが、障害者が従事可能と思われる FCビジネスメニューの選定あるいは開発でした。そしてその後、それらの事業に ついて FC 化を検討する研究に取り組むことになりました。

具体的に障害者就労事業の FC 化について考える際には、今まで何らかの形で障 害者就労での成功が見られている事業分野の事業メニューと、福祉には導入されて いない民間事業メニューとに分けて、それぞれの事例を対象としてその特性に基づ き成功の道を研究することにしました。

研究事業を始めるに当たってあらかじめ、

①「福祉発」

②「障害者雇用実績民間企業発」

③「民間 FC 企業発」

の 3 分類のケースに分け、それぞれの事業特性や事業の背景が FC 化過程にどの

ように影響してくるかを検討しながら進めることとしました。そのための検討会も

初年度から設置されました。

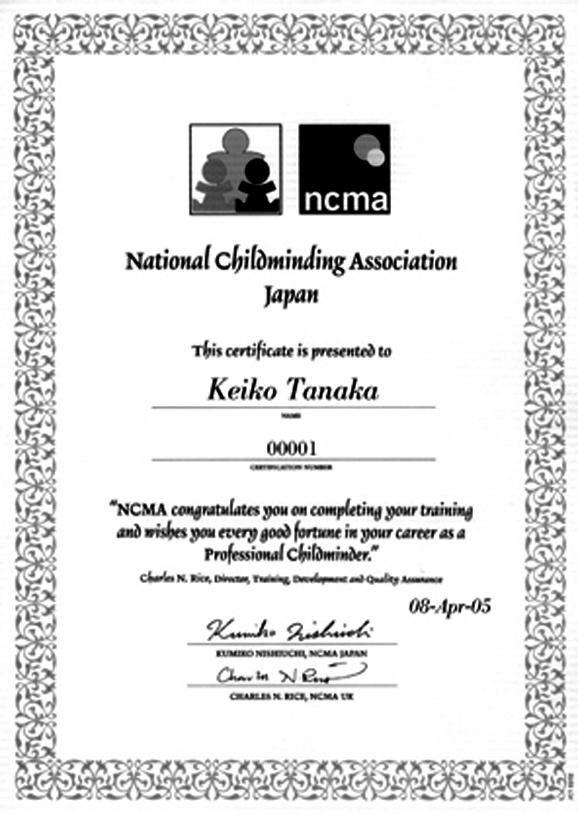

①の「福祉発」は、クッキー製造販売で年商1億5千万を誇る滋賀県の「がん ばカンパニー」と、いち早く全国に FC 化構想を打ち出している宮城県の「蔵王す ずしろ手づくりとうふ工房」、そして②「障害者雇用実績民間企業発」は、その事 業実績とオペレーションのノウハウと収益性に着目して福岡県の民間会社「㈱リ フォーム三光サービス”の衣服リフォーム事業」、さらに③「民間 FC 企業発」は、 東京に本部を構える「英国式チャイルド・マインダー幼児保育事業」をその対象と して選定いたしました。

③の「英国式チャイルド・マインダー幼児保育事業」を取り上げたのは、研究開 始当初この障害者就労事業のFC化研究に協力を得られる民間FC企業を容易に見 出せなかったことも関係していますが、それ以上に、保育園事業という社会的なニー ズの高まりに注目するとともに、現存する就労支援事業所の施設建物や設備が比較 的容易に保育所として転活用できる可能性が考えられたことにあります。

また障害のある人が“職業資格を得る”ということは、今後目指していく当たり 前の仕事環境づくりにも大いに通じるものが有るのでは無いかと考えられ、このこ とも大きな選定の理由になりました。

これら3分類での FC 化はその後、そのいずれもが他の工賃倍増計画事業と同様 に、それぞれ福祉系就労支援事業特有の様々な課題に向きあうこととなり、その解 決策を目指す段階に多くの時間を費やす展開となりました。

それらの課題、あるいは問題は、現時点においても今なお一層大きく重いもので、 当報告書の第2章でも触れている様に、未だ解決している訳ではありません。

その内容については、「平成19年度障害者自立支援調査研究プロジェクト『フ ランチャイズシステムビジネスを障害者就労事業に導入するための研究事業』報告 書」を当書と併せてご参照いただきたいと思います。

第2章 分類における事業事例

FC 化導入のための今年度ワーキング報告

1 がんばカンパニークッキー製造の標準化と再現性確保のためのパッケージづくり

| ・名 称:ガンバカンパニー ・種 類:就労継続支援A型 ・経営主体:社会福祉法人 共生シンフォニー ・所 長:中崎ひとみ 氏 ・ホームページ:http://www.gambatta.net/comindex.htm ・スタッフ(3月31日現在) .健常者:17名(含む所長) .障害者:30名(精神:5名、身体:5名、知的:20名) (重複:知身2名 知的にカウント) ・年 商:約1億3500万円 ・平均賃金:(月額)119,000円 |

1‐1 製造

FC化ステップへの取り組みとして現在、協力的工場を滋賀県内に3箇所展開中 です。

この取り組みは、がんばカンパニーから各協力的工場へ製造発注を行い、半製品 (アイスボックス)状態の原材料を出荷し、そして協力的工場では、原材料(アイスボッ クス)をカット、焼成し、梱包、納品を受けるというスキームで進行しています。

がんばカンパニーからの製造発注は、主にOEM製造委託という形になりますが、 製造標準化と品質再現性確保のためには、「温度管理」「湿度管理」「レシピの徹底化」 「作業器具の手入れの徹底化」等々の標準化取り組みと共に、双方の製造工場のビ デオ撮影等を行い比較評価するという視覚化指導の工夫も凝らしています。

各協力的工業の製造現場では、障害者の障害の程度に応じた作業配分や割り当て が行われていますが、現段階では各工場ごとのスキル定着の差が大きく、製造品質 のブレが生じています。この改善策として現在、製造工程での温度・湿度等の管理 手法マニュアルの修正検討を行っています。

1‐2 販売

現在、訪問販売マニュアルの他エリアでの検証作業(ブラッシュアップ)にとり かかっています。

訪問販売は、健常者と障害者がチームを組む形で行われます。

職員(健常者)は、お客様とのコミュニケーションを大切にしつつ、同時に障害 のある者への明確な仕事割当てを行います。

対面販売を行うことで、障害者はコミュニケーション技術と能力の向上が図れま す。そして健常者と共に売上向上を目指していくという仕事中心の考え方をベース にした中で、利用者に必要な日々の支援(生活面での支援も含めて)を行っていく ということが、このマニュアルの基本的な考え方になっています。

販売現場では、個々の地域性を反映したきめ細かな OJT 的な現場同行指導が必 要です。紙に表現出来ない部分も含めて、さらなる販売ノウハウのブラッシュアッ プ継続が必要となっています。

人と接するのが好きな障害者には“販売”に適性があることも多いと考えられ、“製 造”との間で人員配置をどう行うかが大切なこととなります。

このことも大きな「がんばノウハウ」になっています。

1‐3 がんばカンパニー発「福祉理念型特殊FC」形態へ

本部である「がんばカンパニー」は、滋賀県独自の制度である「社会的事業所」 を経て現在、就労継続支援 A 型事業所となっています。

福祉事業者としての理念から、有償でのノウハウ提供(いわゆる民間FC事業) というビジネス形態には抵抗があり、基本を製造原料の供給や商品卸事業に置きな がら、そこにノウハウを付加する形で他の福祉系事業所との“共生と連携”の形を 作り上げることを目指しています。

よって販売に関しても、協力して頂ける就労支援事業所に対する「商品卸し」を 基本事業としつつ、相手先事業所に対しては販売ノウハウやそれに付随する利用者 就労支援ノウハウを付加価値的に提供することで売上向上を目指してもらおう、と いう福祉発特有の“販売事業 FC 的なもの”を志向しています。

1‐4 特殊性ゆえの課題とそれへの対応 . 福祉発の特殊事情

福祉業界特有の慣習(ノウハウ等、指導等も無償で受けられることを当たり前と する考え方)がそのまま継続しており、このことが今回のFC化研究にもマイナス の影響を与えています。

がんばカンパニーの中崎氏は、ボランティア精神に基づいて、他施設への多大な る時間と労力の投入を行ってこられました。(他法人経営の協力的製造工場に対す る指導支援活動を指します。)

しかし、受け入れ側の施設の一部においては、その支援を受けることは当然のこ ととして、施設側での主体的・自主的な努力が不足していると思わざるを得ない面 が現れています。

その事例を挙げますと、発注元であっていわば得意先である中崎氏に対して“安

定した発注”(量的変動の無い発注)を要望するというような、民間では想像もで

きないようなやりとりがなされています。(同一法人内ではないので、発注側が製

造側の事情を考慮する必要性や責任は本来的には一切ありません。)

支援先(提携)事業所への人的支援やノウハウ支援を中崎氏をはじめとして、が

んばカンパニーのスタッフ多数が一生懸命に行っている状態でも、それを受ける相

手側は、事業経営という意識が低いために、仕事を用意されるのが当然のごとくの

ようなスタンスであり、自らの仕事として自ら仕事を取ってくる(営業する)とい

う意識や姿勢が非常に少ない事が大きな問題となっています。

また、相手事業所内においては、事務スタッフと就労現場スタッフのそれぞれが

分離しており、事業遂行に対しても温度差が大きいものと思われます。

このことは、就労支援事業所の「事業化」への過程において越えねばならない大

きなハードルであると考えられます。

2 蔵王すずしろ「手づくりとうふ工房」の拡大発展の状況

| ・名 称:蔵王すずしろ ・種 類:就労継続支援B型 ・経営主体:社会福祉法人 はらから福祉会 ・所 長:小石澤 邦彦 氏 ・ホームページ:http://www.harakara.jp ・スタッフ:職員 9名 利用者 40名 (精神:2名、知的:38名) ・年 商:約1億3000万円 ・平均賃金:(月額) 65、000円(1人当り) |

2‐1 「手づくりとうふ工房」スタート時からの特有の観点と特徴

平成17年8月からスタートした「手づくりとうふ工房」事業は、平成21年3 月には経済産業省ソーシャルビジネス55選 選定事業となり、現在その規模は全 国の障害者就労支援事業所43か所で展開されるまでに拡大してきました。

日本の障害者就労支援事業として全国で最初の事業チェーン化への取組みとなっ た「手づくりとうふ工房」は、その事業開発と普及取組みの当初から次の観点、あ るいは特徴的な考え方を備えていました。

- とうふ作りを広げるのに大豆から始めるのではなく「豆乳」からスタートさせ ることで、豆乳製造の前工程が簡素化され施設稼働8時間以内に製造が完了でき る。これにより、販売時間が十分取れるようになる。

- 製造においては、専門職である豆腐店からの技術指導が受けられることで、とう ふ作り未経験者の福祉施設職員でも安心して作業にとりかかることが出来る。

- 「豆乳」から製造することで、製造方法がシステム化・パッケージ化されている ので施設内で職員異動があったとしても、容易に次の職員へ技術が移動出来る。

*振り返った場合、このことが、最も重要なポイントでありました。

“誰もが使えるマニュアル化”と“その引き継ぎ体制”づくりが、就労支援 事業の専門性向上と収益性に大きく影響を与えるものだからです。

- チェーン組織化することで、他の法人との交流が増え、その考え方や運営方法な どについて認知することが出来る。そのことが今までには無かった福祉業界内で の連携を可能にし、授産事業活性化に繋がる。

- 「とうふ工房」は「豆腐店」へとステージアップする前段である。

以上の観点を持って「手づくりとうふ工房」はスタートしました。

現在では、上記に挙げた項目は、当初に想定されたとおりに実現され、それに伴

い工賃面でも確実にその成果が見られるようになってきています。

2‐2 「工賃倍増5カ年計画」も展開数増加の背景に

この事業は、平成18年度に施行された障害者自立支援法とも相俟って平成18

年10月から飛躍的に加盟契約数が増加していきました。

平成20年度に入ると「工賃倍増5カ年計画」で取り入れる施設事業所との契約

も増えてきています。その結果、平成21年3月時点で全国43か所で展開するま

でになりました。

実際に他に先駆け先行して「手づくりとうふ工房」を運営している事業所では、

そのほとんどの所で利用者工賃が増加しており、実体を伴った事業として実績を残

してきています。

その間、加盟店増を目指して「すずしろ」が行った活動は「ミニセミナー」を中

心とするものでした。

2‐3 一貫した指導体制の継続

事業参加から開店、そして開店後指導まで、森 新一氏(社会福祉法人はらから

福祉会就労支援部部長)を中心とする一貫した事業指導が行われています。

障害者就労支援事業所が「手づくりとうふ工房」へ事業参加する際には、現在で

は次のノウハウパッケージが提供されます。

契約条件と併せてそれらを列挙します。

技術指導料 |

このような項目にそった現場指導を経て各加盟店は「手づくりとうふ工房」開店 を迎えることになっています。ただし店名については各地それぞれに任されていま す。これは地域ビジネスとしてそれぞれの事業所が将来、自ら豆乳製造から始める 本格的な「豆腐屋」を自主的に志向する基盤を作ることを究極の目標にしているか らです。「手づくりとうふ工房」は、その前段階として意識されています。

開店後は、本部(蔵王すずしろ)は各地の「手づくりとうふ工房」に対して連絡

網を密にして無料でアフターフォローを行っています。

開店後に加盟店側から指導要請があった場合は、本部側は日程を調整しながら実

費精算の原則で応じています。

その他、年1回大規模な全国研修会も開催されます。これはチェーンとして提携

強化を図ることと人的な繋がりが強化されることで、理念と目的を同じくする事業

継続がなされるのに役立っています。

本年度は特に加盟店が増えました。加盟店間の交流が今まで以上に大切になって

きています。

地域単位でも年数回不定期の担当者勉強会と交流会が開催されます。これは東京 ブロックあるいは中部ブロックといった単位で開催されるため、各事業所の担当者 が比較的容易に参加できるものになっています。

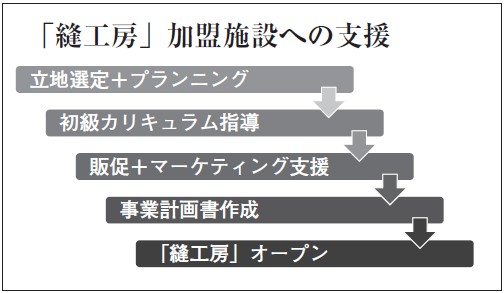

3 障害者雇用実績企業㈱リフォーム三光サービス(福岡)を本部とする衣服リフォー ム店 FC「リフォーム三光サービス」と衣服リフォーム技術者養成教室 FC「縫工房」

・名 称:株式会社 リフォーム三光サービス |

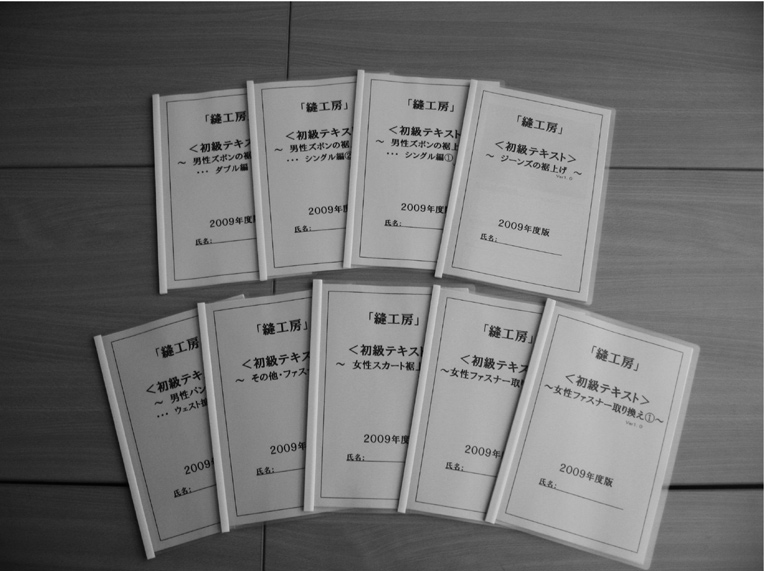

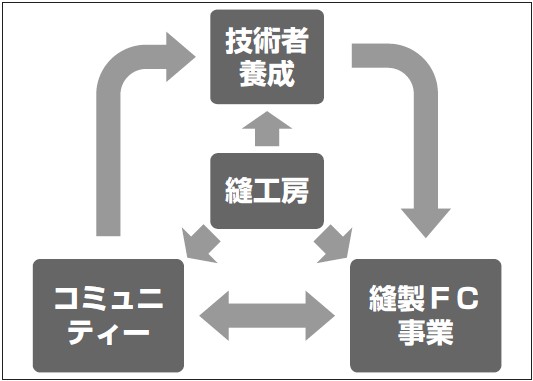

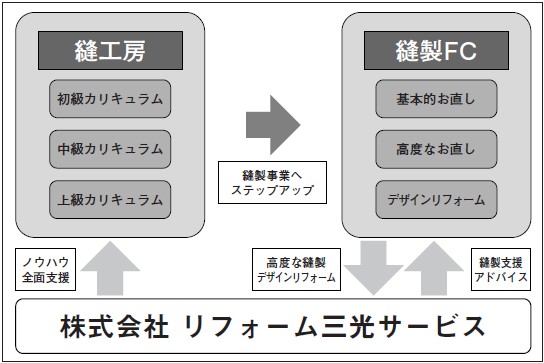

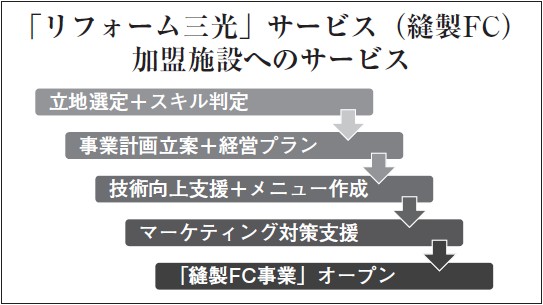

3‐1 リフォーム事業の前段階FC事業を新しく開発・・「縫工房」

株式会社リフォーム三光サービスは、民間の衣類リフォーム事業の FC 化とその

ブラッシュアップを継続して行っています。

昨年来の取り組みの中で、福祉事業所には「事業経営」と「施設運営」という二

つがあり、それらにある大きな隔たりを埋めない限り何事も進まないことを知りま

した。

経営という競争環境の中で障害者各人の持つ特性を活かしつつ他企業に負けない 事業努力を行い消費者から企業価値を認めて頂くための行動と、障害者の方々に福 祉的就労を提供し施設運営してゆくという施設運営意識の間を埋めるために、今年 度は、新しい取り組みとして「縫工房」という縫製技術者養成講座FC開発に乗り 出しました。

縫工房は、FC事業ですから経営感覚は必要ですが、「手に職を」という潜在的

な個人ニーズに対して、将来も役に立つ縫製という、チャンスがあれば独立起業も

可能な技術を「教える」講座事業という、一般事業経営よりもリスクが低く着手し

やすい事業として位置付ける事ができました。

またリフォーム三光サービスでの実際の縫工房の実績(事業期間:31ヶ月間で、

受講生98人)からは、事業収支の黒字化可能性の高さと、将来の衣類リフォーム

事業への取り組みの際の技術スタッフの養成ができる利点が有るという一石二鳥以

上の効果がある事が明らかにされています。

リフォーム三光サービスが掲げる縫工房の目的は、

1.縫製技術の伝承

2.縫製技術者の養成

3.知名度向上

以上3点です

この縫工房を、衣類リフォーム店に加盟してもらうための入口ステップとして活 用できる事がうたわれています。

就労支援事業所が縫工房FCに取り組む目的は、

①縫製技術者の採用

②縫製ノウハウ蓄積

③地域とのコミュニケーション向上

④事業採算性

⑤本格的衣類リフォーム事業への自信

⑥障害者の方の作業の標準化

⑦縫製事業本格取り組みへの助走ステップ

等々を獲得しやすくする効果が見込めることにあります。

①縫製技術者の採用

縫工房事業を行う事で、新規に縫製技術者を採用する事が出来ます。その際

の求人募集に応募される方々は潜在的な縫工房の受講生であり、将来の衣類リ

フォーム事業での協力者となります。

②縫製ノウハウ蓄積

縫工房事業を行う事で、FC本部から縫製ノウハウの提供を受けられます。

縫製ノウハウは教室での受講生への指導や、衣類リフォーム受託の際に活かせ

るノウハウとなります。

③地域とのコミュニケーション向上

縫工房は受講生募集、教室運営を通じて、地域とのコミュニケーションの活

性化が図れます。一般の方々が福祉施設等へ縫工房を受講に来ることで、互い

に知り合う事ができコミュニケーションが図れます。

④事業採算性

衣類リフォーム事業の事業収支よりも、縫工房事業の事業収支の方が潜在的

ニーズ、顧客単価、教室の場所、等々の面からも安定が見込め、福祉事業者の

方にとって取り組み易いと思われます。

⑤本格的衣類リフォーム事業への自信

縫工房に取り組んで頂く事で、衣類リフォーム事業への自信を深めて頂けま

す。また、縫工房の受講生は将来の衣類リフォーム事業取り組みの際に強力な

協力者となって頂けます。

⑥障害者の方の作業の標準化

各施設によって障害者の障害に程度の差があります。重度障害から軽度障害

まで、それぞれの施設で個々に異なると言っても良いくらい内容が異なります。

縫工房に取り組んで頂くことで、障害者の方々の縫製事業に於いての適性を判

断頂き、衣類リフォーム事業へ取り組みの際の障害者の方々の業務開発を行っ

て頂く事が可能です。

⑦縫製事業本格取り組みへのステップ

縫製事業に取り組んだ事がない障害者就労支援事業者にとって、縫工房は事

業経営のステップとなります。縫製事業という原価コストが限りなく低い事業

分野で、縫工房という教室運営を通じて、地域内での縫製ニーズ、衣類リフォー

ムニーズを体感して頂いたうえで、本格的な衣類リフォーム事業に取り組んで

頂けます。

3‐2 衣服リフォームの店「リフォーム三光サービス」の状況

リフォーム三光サービス本社では、日々縫工房のレベルアップを図るとともに、 衣類リフォーム事業「リフォーム三光サービス」の新モデル店舗展開も行っていま す。ショッピングセンター内へのインショップ形式での店舗出店以外に、異業種他 社の郊外型店舗の駐車場を活用した独立型店舗展開がそれに当たります。

(鹿児島県における大型店駐車場への出店事例)

すでに九州・山口エリアで42店舗展開しており、低コスト(出店コスト及び家 賃)、相乗効果(既存店舗)、マーケットの確保(既存店舗の顧客)、等々が実現で きています。

昨年度の取り組みではいささか無理のあった「一挙に店舗展開」へ、といった取

り組み方を改め、新フランチャイズモデル「縫工房」の開講のためのノウハウ提供

ができるようになった事で、それに続く衣類リフォーム事業へのスムーズな

事業進展ストーリーが提供できる様になりました。

今年度はまだまだ未完成ですが、「縫工房」が地域の縫製事業の核となることで、

地域の衣服リフォーム店「リフォーム三光サービス」網の広がりが期待できるもの

と思われます。

3‐3 民間と福祉の隔たりを解消するために

民間企業は収益事業経営を基本と考え、企業経営上必要な生産性や収益性を重視 します。いわゆるゴーイングコンサーン(企業継続)です。これは福祉施設運営の 視点とは大きく異なる点であるといえます。

民間企業では、FC事業を軌道に乗せるための初期投資の回収や、FC事業モデ ルの継続的発展のために欠かせない「FC加盟金」「ロイヤリティー」という考え 方を持ち込みその負担を加盟店に求めることはごく一般的なこととなっています。

しかし、福祉事業所では「FC加盟金」や「ロイヤリティー」といういわゆる「ノ ウハウ」にお金を払うという事業慣習が醸成されてきていないため、このことが就 労支援事業所へ事業ノウハウを移転(加盟店増)しようとする際の大きなハードル になっています。

また、㈱リフォーム三光サービスでは、障害のある人を多数雇用しておられます が、その場合対象になるのは一定のスキルを持った方々に限定されます。つまり、 技術がある事が雇用に結び付いているのであって、福祉施設における利用者と施設 の関係とは全く異なっています。

民間企業では売上や収益に結びつかない雇用は発生し得ません。

一方、福祉業界では障害者は事業においては従業員となりますが、同時に施設の

利用者(お客様)であるため、逆に売上・収益に結びつけて障害者雇用を考えるこ

とは習慣としてほとんどありません。

この利用者の2面性事情を理解しておくことも就労支援事業のフランチャイズ化

を目指す企業側には不可欠なことなので、㈱リフォーム三光サービスの宮崎社長に

は、実際に縫製事業を営み、障害者自身がミシン作業も行っている千葉県内の就労

支援事業所「三愛ハート工房」の現場を視察して頂きました。

民間企業側(本部)が福祉の事情を理解したとしても、実際の事業の遂行という ことになると、福祉側にある従来の習慣や考え方、体質といったものが企業側に理 解されない事態は十分起こり得ます。当研究の過程においても、しばしばそういっ た場面がありました。

そのような状況に遭遇すると、「民間と福祉の間にあって双方の事情に詳しいパ

イプ役機能が、これからの事業普及の際にはどうしても必要になるだろう」と考え

ざるを得ませんでした。

事業経営という競争社会の中から紡ぎ出されるノウハウや取り組みを、施設運営

という一般事業者からは理解されにくい(あるいは理解されたとしても企業行動に

は馴染みにくい)福祉的就労という考え方のある就労支援事業所の現場へ落とし込

むためのアタッチメントとして、あるいは調節弁とかフィルターの様な役目を担う

ための、社会的かつ組織的な機能が必要になってきていると思います。

また同時にそういった組織的な機能が、福祉事業の現場での障害者の方々の作業

取り組みにおける留意すべきポイントを民間事業者へフィードバックを行うこと

で、よりスムーズに障害のある方への民間企業からのノウハウ伝承が可能になるも

のと考えられます。

これらは、今年度の検討委員会の大きなテーマにもなっていました。

第4章の報告をご参照ください。

次に重要なのはコスト負担の問題です。

より良きビジネスの成功モデル構築には、やはり多大なコストがかかります。

充分採算が取れるノウハウや事業の仕組みがFCパッケージとして提供されよう

としても、加盟金やロイヤリティー等のコストを受益者である福祉系事業者が負担

する必要性への理解は、現状ではあまり進んでいません。この当たり前の理解が得

られる様になるまでには、今後まだまだ大きな労力がかかるだろうと予想せざるを

得ません。

民間事業者の間にも、“福祉”への理解と関心が高い企業は比較的多くなってき ているのですが、お金の問題に関しては、どのように福祉系事業者に理解してもら えば良いのかが分からず、また、どのように関係性を深めてどのような形でノウハ ウ提供をすれば理解が得られるのかが未だ見えない、というのが実感のようです。 (これは、当研究に携わっている民間経営コンサルタントの私自身にさえ当てはま ります。)

こういった理由から、障害者就労支援事業所に対して、FCパッケージを提供す るなどの形でのノウハウ提供にまだまだ思い切って踏み込めない民間企業が多いこ とを実感しています。企業はボランティア活動の論理で動くものではないから無理 からぬことだと思います。

今回のリフォーム事業の FC 化は、㈱リフォーム三光サービスの宮崎社長の篤志

があってこそ取り組みが進んできましたが、就労支援事業所側(業界)がその必要

性を認識せず、加盟店が思うほど増えなければ早晩、会社側も投入コスト面での課

題解決が出来なくなり、福祉系就労支援事業所に見切りを付けて、純粋な民間事業

者対象に今後の事業展開を切り替えざるを得なくなるのは必定です。

前述とも重なりますが、この面をカバーできる組織的な仕組みが資金的な裏打ち

をもって構築されることが急がれなければならないと痛感しているところです。

以下は、㈱リフォーム三光サービスの宮崎社長から、縫工房FC開始直後に研究

事業に対して頂戴した事業にかける熱い思いが込められたメッセージです。

このメッセージに福祉側が応えられるかどうか、こういった民間企業からのメッ

セージを福祉側が真に必要としているのかいないのかが、ここしばらくの間に答え

を出さなければならない社会的にも重要な課題だと認識すべきだと思っています。

『(株)リフォーム三光サービスとしては、各施設の方々に、まず「縫工房」に

取り組んで頂きたいと考えております。その理由として、「縫工房」は、縫製とい

う事業への取り組みの入門的な位置づけであるという事と、将来的な縫製事業(リ

フォーム三光サービスFC事業)への事業展開の際の技術者の養成ができるという

事です。

また、ぜひ取り組んで頂きたい事が、「縫工房」に取り組む事で、障害者の方々

のそれぞれの程度に応じた業務を新しく見つけて頂きたいのです。各施設を利用さ

れる障害者の方々の障害の程度は各人それぞれであり、施設においてもどのような

業務に取り組むべきかを模索されている施設が多いと思います。縫製という事業は、

チラシ配布、清掃、準備、受付、代金授受、採寸、生地チェック、糸ほどき、裁断、

ミシン作業、完成チェック、梱包、お届準備、お届け等々、多岐に業務を分解する

事が可能です。各施設のメンバーに合わせた仕事を見つける事が可能であると考え

ています。その本格的な縫製事業に取り掛かる準備段階としての位置づけが「縫工

房」です。

「縫工房」の取り組み段階では基本的に障害者の方々の業務は、直接的に発生は

致しません。想定しているのは、近隣へのチラシ配布と教室の清掃です。「縫工房」

には縫製の勉強をしに近隣住民の方々が多勢来られますので、この段階で地域との

コミュニティーを形成して頂くことが可能です。このコミュニティーは将来の潜在

的な応援団になり得ます。この「縫工房」を通じて、地域とのパイプを構築し障害

者の方々の仕事を作り出し、本格的な縫製FC事業(リフォーム三光サービスFC)

への準備段階として頂きたいのです。

もちろん、「縫工房」事業だけでも十分収益性のある事業であるので、縫製FC

事業に必ず取り組まなければならないわけではありません。リフォーム三光サービ

スが展開している「縫工房」では31ヶ月間で98名の受講生がありました。現在

も継続して受講生が増加しています。「縫工房」事業に取り組む事で、障害者の方々

の工賃を増加する事は十分可能です。

また、リフォーム三光サービスでは、縫製FC事業としての「リフォーム三光サー

ビスFC」への取り組みをより簡易にして頂くために、下記の取り組みを検討して

います。

①出店店舗の本部バックアップ

②本部による作業バックアップ

③社会的意義への取り組み

です。

①出店店舗の本部バックアップとは、九州トップ企業である(株)リフォーム 三光サービスの知名度と信頼度をバックアップに各地で出店店舗の賃貸借契約をリ フォーム三光サービスが行います。各施設の方々は、店舗の家賃交渉や出店交渉を する事なく、リフォーム三光サービスから店舗の運営委託という形での店舗経営を 行うことができます。

②本部による作業バックアップとは、縫製(お直し)には、いろいろな縫製(お 直し)が持ち込まれます。難しい縫製や、沢山の縫製依頼です。このように各店舗 で処理しきれない縫製は本部へ送って頂ければ、本部で縫製処理して送り返す事が 可能です。技術が上がれば各店舗で縫製をどんどん行って頂けますし、技術に不安 がある場合でも本部がバックアップしますので、安心して受付をして頂く事ができ ます。

③社会的意義への取り組みとは、(株)リフォーム三光サービスが取り組んでい る相手企業やお客様に対して、「障害者の方々への支援」の場を提供してゆくとい うものです。現在、リフォーム三光サービスでは38名の障害者の方々に仕事をし て頂いています。この38名の方々のお手伝いが無ければリフォーム三光サービス の縫製事業は成り立ちません。リフォーム三光サービスが障害者雇用を行っている という事を相手企業やお客様はご存じです。だからこそリフォーム三光サービスの 縫製店舗を事業パートナーとして選んで頂いており、縫製(お直し)を出されるお 客様にリフォーム三光サービスを選んで頂いています。

この様なバックアップをはじめ、障害者を取り巻く環境の改善に取り組んでゆき たいと考えております。リフォーム三光サービスでは、この考えに賛同頂ける方々 と一緒に全国的な縫製事業ネットワークの構築を行ってゆきたいと考えております。

また、不況という時代の流れの中で、「手に職」をつけたいという人々のニーズ により応える事を目的に、洋服事業協同組合による、「縫製初級認定」(仮称)とい う認定を「縫工房」初級カリキュラムの終了生に出す事も実施してゆく予定です。』

4 NPO 法人日本チャイルドマインダー協会を本部とする英国式チャイルドマイン

ダー事業の障害者就労支援事業所向け保育園事業フランチャイズ化の進展状況

・団体名称:NPO法人 日本チャイルドマインダー協会(本部 東京) |

本部本社の事業内容は次のとおりです。

- チャイルドマインダー及びインストラクターの人材養成

- チャイルドマインダーの育成カリキュラム及び教材開発

- チャイルドマインダー会員支援事業

- チャイルドマインダー人材紹介事業

- 保育事業全般に関するコンサルティング事業

*チャイルドマインダーとして社会人を1万1,232

人、学生も含めると約2万人を養成しています。

また、2007年度から、経済産業省からの委託事業として、多様な保育ニーズを

持つ子育て家庭とチャイルドマインダーをつなぐ検索マッチングシステムサポー

ト事業を行っています。

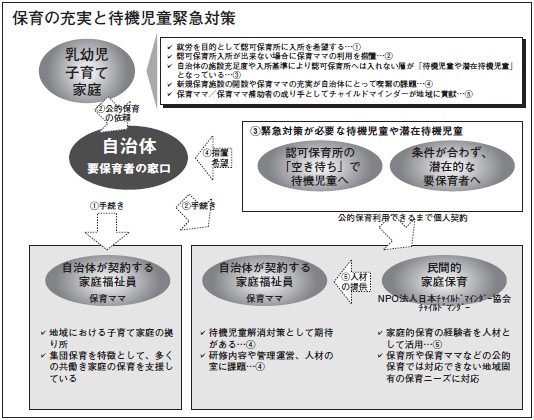

4‐1 保育ママ制度との整合性課題

今年度は、行政が推進している保育ママ制度とリンクした形での保育事業ビジネスモデルの FC 化について研究しました。

在宅資格者活用の視点から浮かび上がった保育マ

マ制度の現在の実情を調査し、それとリンクする機

能をチャイルドマインダーが持つにはどうすれば良

いか、また当研究の主目的である障害者就労事業所

が、その持てる建物などの資産を有効活用して参入

するためにはどうすれば良いのか、これらについて

滋賀でモデル的な取り組みを行うことで明らかにしようと試みました。

4‐2 滋賀における取組み報告

上図のように、昨年滋賀においてモデル事業取り組みをスタートしましたが、 その際に課題としてあげられていたことの一つが、行政が推進しようとしていた 「保育ママ」制度との競合関係であり、どう整合させるかという課題がありました。 この問題に対して、保育ママ制度を主な社会基盤とする一方、これをスキル面と 運営面でバックアップするものが英国式チャイルドマインダー事業であるとして、 それらを両立させる方向性を選択しました。

滋賀においては当初、チャイルドマインダー事業のフランチャイズ化は 、 障害者

就労支援事業所の施設建物、設備を活用する事業として「保育所」を運営するノウ

ハウとスキル獲得に重きをおいたものから始まりましたが、経営主体たる㈱農環は、

障害者はもちろんのこととしながら、広く就労困難者の就労機会の拡大を経営の理

念として掲げており、そういった事情から保育事業就労者を母子家庭主婦や高齢者

等の範疇まで広げたものに徐々に拡大していくことを検討してきました。

また保育所開設場所としては、障害者就労支援事業所を第一としながら、従業員

定着支援策としたい企業などを含めて広くニーズのある所を対象に可能性を探って

いました。

そのようななかで浮上した、滋賀県中小企業家同友会会員の会社敷地内での保育

所開設案などは、企業側事情と女性の労働力活性化をはかる行政側要請がうまく合

致して、すぐにでも設置できるような状況になった時期もありました。

また、待機児童の多い市町や学童保育との一貫性を模索する市町などからも期待

の声が高まり、㈱農環では開設準備に奔走するような時期もありました。

しかし現在、折からの不況の影響を受け、すべての動きが停滞する状況になって

います。

一方、チャイルドマインダーを取り巻く国レベルでの動きは活発化しており、そ

れにつれて東京の本部においてはその必要性が増す状況になってきています。

その詳細については第3章で報告しています。

5 ㈱アイエーによるダスキンの「サービスマスター事業」の障害者就労向けマニュア ル、及び就労支援事業所向けFCパッケージの開発

障害者就労支援事業所が清掃事業に取り組む例は全国に多くあります。しかし、 高工賃を実現している事例はあまり多くないものと推定されます。

この分野の民間大手 FC 企業である㈱ダスキンの「サービスマスター事業」に加 盟店として取り組む大阪府堺市の㈱アイエーの協力を得て、障害者就労版サービス マスター事業の開発を試みました。

・株式会社アイエー(大阪府堺市) |

5‐1 民間企業とジョブコーチの共同

今年度、㈱ダスキンの加盟店である㈱アイエーの協力を得て、ダスキンの様々な

事業領域の中から障害者就労にも馴染みの多い清掃関連事業「プロのお掃除サービ

ス“サービスマスター事業”」を取り上げ、その現場での既存 FC 改良研究がスター

トしました。

社会福祉法人コスモス(大阪府堺市)のジョブコーチ山下寛氏の参加を得て、ト

ライワーク現場での障害者実働の作業分析をもとに、ダスキン保有の各種マニュア

ル類の障害者就労向け改良作業に着手しました。

これは、労働力不足に悩む㈱アイエーの守屋栄利社長の障害者雇用への関心が背

景となって実現したものです。企業の“壁”に対する FC 化研究の一つの新しい挑

戦となりました。

5‐2 民間FC業務マニュアルの障害者就労向け改善と就労継続支援員の仕事の関 連性

ダスキンの加盟店である㈱アイエーと大阪府堺市の社会福祉法人コスモスのジョ

ブコーチとの共同作業が当面目指すものは、「プロのお掃除サービス“サービスマ

スター事業”」FCパッケージを障害者就労向け FC パッケージへと改良すること

です。

これは、かつてダスキン社員としてマニュアル作成に従事した玉置育子氏(現在

ビジネスマナーコンサルタント)の協力も得て進行中です。

マニュアルのプロが力を合わせて完成する「プロのお掃除サービス“サービスマ

スター事業”の障害者就労向け FC パッケージ」が間もなく出来上がることになり

ます。

このパッケージは、当然民間事業の水準を保っていますから、このパッケージに 接した“就労支援事業職員”が、次はこれを手本として、自ら目の前にある他の仕 事(就労支援事業所で利用者に提供している様々な仕事)を、同じように作業レベ ルで分解と再組み立てをやってみようと考えたら、その人はもう工賃倍増を達成出 来る可能性のある支援スキルを身につけるスタートラインに立つことになります。

また、ジョブコーチが持つ作業分析スキルが FC 化に役立つことの証明は、逆に

FC 化が就労移行支援スキルのひとつの標準を示すのに役立つ可能性も示します。

換言すると、FC 加盟店としてきちっとした仕事ができるようになる(マニュア

ルのマスターなど)ことは、民間企業への就労移行支援を行う際に、相手先企業内

の作業分析や作業マッチィングを行う際に役立つものと思われます。民間企業の業

務水準を学べることにもなるということです。

福祉系の事業所の職員が、民間企業の“仕事”の水準を知るためにもFC化は有

効なのではないかと考えています。

こう考えてくると、“就労支援事業の FC 化”推進(事業所内での工賃向上や雇用)

と“一般就労移行支援事業の活性化”(一般企業への就労者の増加)という一見相

反することが両立する可能性が見えてきます。

つまり就労支援事業所にとっては、“自ら雇用する場合”も、“外部雇用を促進す

る場合”にも、いずれの場合も担当職員が民間FCから学ぶべきことが多くあるの

ではないかということになります。

引き続き FC 化研究をとおして、この可能性の検証にも努めてまいります。

前出の玉置育子氏は、将来的な展望として「高齢者や障害者が大手を振って車椅子で外に出られるようになったのは 4、5 年前からです。地下鉄や商業施設等のエレベーターや多目的トイレ等は、現在では標準設備として設置されています。

痴呆症も 5 年前に認知症という言い方に変わりました。次は障害者の方が健常者

と同じ職場で明るく楽しく元気に仕事ができる時代を作らなければと思います。

利益ばかりを追求する企業ではなく社会に貢献している企業が優良な企業とし

て、社会から認められ生き残っていく時代がきっとやってくることでしょう。

同様に、多くの FC 企業が事業展開することにおいても、必要となる業務マニュ

アルについては、同時に障害者向け業務マニュアルも作成することが当たり前とい

われる世の中に、そんな思いやりのある社会になることを望んでいます」とされて

います。そのような思いから、今回の取り組みにもご理解頂き、ご協力を頂いてい

ます。

単なる利益追求のためだけの企業経営ではなく、そんな崇高な理念や志を持った FC 企業の出現に期待しながら障害者就労事業のFC化研究を続けて参ります。

5‐3 ㈱アイエーの背景事情

㈱アイエーが加盟している本部の㈱ダスキンは、過去に労働力不足を担保する戦

略として、これまでは、重労働だからと敬遠していた女性を活用することにより、

業績を拡大してきた経緯があります。

㈱アイエーは、今後の労働市場においても、業種や労働条件などから、いつ何時、

採用難が訪れるかも知れない不安は、これまで以上に拭い去ることは出来ないと考

えておられます。

また、本部のダスキンにおいては、「めい・あい・へるぷ・ゆう」の精神から生

まれた小さな思いやりの運動が、1981 年の国際障害者年に「障害のある方の自立

と社会への完全参加」を目指して「財団法人 広げよう愛の輪運動基金」を設立さ

れておられます。

来年設立して 30 周年を迎えようとしており、現在、店舗の従業員、パート、ア

ルバイトを含め、ダスキングループ全体で約 18 万人もの会員が障害のある方たち

と共生する活動を行っておられまして、障害のある方とともにみんなが幸せに生き

る社会を目指して「愛の輪」運動を広げておられます。

ダスキンの広報誌における㈱ダスキン・代表取締役社長の伊東英幸氏の一節によ

ると、「モノが豊かになるだけではなく、心の豊かさにもつながるよう社会へのお

役立ちを目指し、ダスキングループ・加盟店・従業員とともに、皆さまの地域社会

から喜ばれ、ともに歩ませていただきたいと願っています。」とあります。

このような背景から、㈱アイエーには、今回の研究事業の取り組みにも深く理解

を示して頂き、また、多大なご支援ご協力を頂きました。

この業務マニュアルが完成すれば、全国各地で既存のダスキン加盟店における障

害者雇用が増加することにつながるであろうと予測されます。

また、障害者就労支援事業所が、ダスキンの加盟店となって活動することはもち

ろん、ダスキンの一般加盟店と新規に共同事業を立ち上げる可能性も高まるであろ

うと期待されています。

第3章 FC加盟者を増加するためのプロセスの考察

1 事業メニュー別FC本部の動向 -FC本部事業者の考え方と現在の動向-

1‐1 衣服リフォーム事業 ㈱リフォーム三光サービス

衣類リフォーム事業は、近年「リサイクル」「もったいない」等の意識を背景として、

「おしゃれ」へと意識のグレードアップが起こりつつあります。その為、従来は縫

製教室というマイナーなイメージのあった「縫工房」のような講座への受講ニーズ

も高まりつつあります。

実際、縫工房には毎月、この種の教室としては思いの外、多くの入塾希望者が訪

れています。当然、ビジネスとしての採算性も当初の予想を上回る順調ぶりです。

■「縫工房」入金者推移表

| 年 | 月 | 入会者数 | ローン利用 | 進級者 | ローン利用 | 合計 |

| 平成18年 | 8月 | 16 | 1 | 17 | ||

| 9月 | 8 | 8 | ||||

| 10月 | 3 | 6 | 9 | |||

| 11月 | 0 | 1 | 1 | |||

| 12月 | 0 | 0 | ||||

| 平成19年 | 1月 | 1 | 1 | 1 | 3 | |

| 2月 | 3 | 3 | 7 | |||

| 3月 | 4 | 4 | ||||

| 4月 | 1 | 1 | ||||

| 5月 | 1 | 1 | ||||

| 6月 | 1 | 1 | ||||

| 7月 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||

| 8月 | 0 | 0 | ||||

| 9月 | 2 | 3 | 5 | |||

| 10月 | 0 | 2 | 2 | |||

| 11月 | 1 | 1 | ||||

| 12月 | 1 | 1 | ||||

| 平成20年 | 1月 | 3 | 1 | 1 | 5 | |

| 2月 | 2 | 2 | ||||

| 3月 | 2 | 2 | ||||

| 4月 | 3 | 3 | ||||

| 5月 | 1 | 1 | ||||

| 6月 | 1 | 1 | ||||

| 7月 | 0 | 0 | ||||

| 8月 | 3 | 3 | ||||

| 9月 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||

| 10月 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||

| 11月 | 2 | 2 | ||||

| 12月 | 0 | 1 | 1 | |||

| 平成21年 | 1月 | 2 | 3 | 5 | ||

| 2月 | 1 | 1 | ||||

| 合計 | 66 | 13 | 14 | 5 | 98 | |

㈱リフォーム三光サービスでは、将来の正社員として有能な受講生を採用するこ とを検討しています。また、「縫工房」を入口として技術者を養成し、そこから次 にリフォーム三光サービス(衣服リフォーム事業)加盟店へという加盟店獲得のノ ウハウも出来上がってきています。

さらに、衣服リフォーム事業「リフォーム三光サービス」では、出店立地の多様

化を進めており、あらゆる加盟希望者のニーズにフィットさせるノウハウも高めて

きています。

従来は、商店街内や、大型商業施設内での店舗出店に限定していましたが、昨年

からは、他社郊外型店舗(スーパーやドラッグストア等)の駐車場スペースに注目

し、費用対効果の高いリーズナブルな店舗出店を可能としてきました。

この出店方式だと、出店先店舗の既存顧客の取り込みが容易に行えますし、また

店舗全体への集客と言った面でも、出店先既存店舗との相乗効果が出やすく、有利

になっています。

今後はこういった他社郊外型店舗タイプの直営店数を増やし、より多くの成功事

例を積み重ねることで、障害者就労支援事業所が、衣服リフォーム事業により取り

組みやすくする情報の提供を心掛けます。

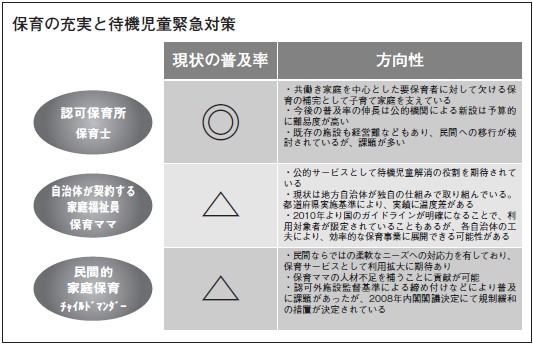

1‐2 保育事業

チャイルドマインダーの本部であるNPO法人日本チャイルドマインダー協会の 現在の活動は、2008 第 3 次内閣閣議決定により、これまで以上に社会に必要とさ れる存在となってきていることが伺えます。

以下は、2008 第 3 次内閣閣議決定の要旨を抜粋したものです。

◎民間の保育ママサービスの指導監督基準の適正化に向けた問題認識

『保育者の自宅など個人の住宅において少人数の児童を保育する保育ママの中に

は、国や地方公共団体の制度に則った家庭福祉員(保育ママ)とは別に、民間で実

施されている保育ママサービスが存在する。

民間の保育ママサービスは、認可外保育施設して位置づけられており、そのため

認可外保育施設指導監督基準が適用され、都道府県による立入調査が行われている

ところも少なくない。

個人住宅での保育実施状況を図る基準として、一定規模の集団保育を行う場であ

る 「 施設 」 と同じ基準などを使用するのはそもそも無理がある。

児童の安全面や衛生面での基準を自ら設定し、研修などにより保育ママのスキル

アップを図り、質の高い保育サービスを提供している団体もある。

中には、地方公共団体の枠組みで保育ママをしている保育者への研修・指導をも 行っている民間団体も存在することなどを鑑みると、それらの保育ママサービスが、 認可外保育施設指導監督基準による低評価を受けるのは理不尽であると言わざるを 得ない。』

◎民間の保育ママサービスの指導監督基準の適正化に向けた具体的施策

『今後、家庭的保育事業を法律に位置づけるにあたり、事業の安全性や質の確保

を図る観点から、市町村が家庭的保育者に遵守させる実施基準を設けるなどとして

いるところであり、その際には、民間の保育ママサービスに係る認可外保育施設指

導監督基準に代わり、新たに基準を設けることが適切か否かについても併せて検討

すべきである。』

【H21 年度検討・結論、H22 年度措置】

◎家庭的保育(保育ママ)拡充に向けた取り組みに向けた問題認識

『平成 12 年に始まった国の家庭的保育事業(保育ママ)は、規模が当初の予測ほ

ど拡大せず ( 平成 19 年度実績 : 利用児童数 331 名 )。

本事業は保育所保育の補完、待機児童解消のための応急策として位置づけ、対象

を 「 保育の欠ける 」 児童に限定している。

他方で、地方公共団体では、国庫補助事業を導入せずに単独に実施しているケー

スが多い。東京の事例では、各区市町村が実施する研修により家庭福祉員(保育ママ)

として認定しており、平成 20 年度で利用児童数実績は 1265 名となっている。国の

基準以上の児童を受け入れている実態がある。

保育者の孤立化や家庭的保育の密室性の解消を図る目的で、平成 20 年度に創設

された家庭的保育支援者については、普及が進んでいない。』

◎家庭的保育(保育ママ)拡充に向けた取り組みに向けた具体的施策

「家庭的保育者の要件緩和:先行して実績を上げている地方公共団体の取組を参

考に要件の緩和を図るべき。保育者・看護師などの資格保有者に限定せず、基礎的

研修の終了を条件に、意欲のある育児経験者を保育者に認めるなどの柔軟な要件設

定とすべき。また、フランスでの導入実績を見ても、未就学者を養育していても保

育者となれるような要件設定も必要と考える。」

【H21 年度検討・結論、H22 年度措置】

『実施基準・ガイドラインの適切な策定:国の補助を受け家庭的保育制度を利用

する地方公共団体の数を担保するために、適正な実施基準とガイドラインの策定に

は過度に厳しくならないよう配慮すべき。』

【H21 年度検討・結論、H22 年度措置】

『対象児童の拡大:保育所の集団保育と異なる保育ママは、本来、個別に柔軟な

保育であることから、国の家庭的保育事業でも各関係機関との適切な連携を図り、

新たな制度設計の詳細な検討、措置を行うべき。』

【包括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で検討し、H20 年度末までに結

論、H21 年度以降制度設計の詳細について検討・結論・措置】

『家庭的保育支援者の見直し:配置状況や制度として十分機能しているかの検証

を踏まえ、必要に応じて見直すべきである。』

【H21 年度検討・結論、H22 年度措置】

以上の様に、チャイルドマインダー事業を取り巻く環境が柔軟に変化してきてお り、今後のチャイルドマインダー事業の必要性の高まりと事業拡大の可能性が期待 出来る環境になってきています。

NPO 法人日本チャイルドマインダー協会の西内久美子代表は、内閣府規制改革

室からの要請を受けて、日本における家庭的保育の現状についての課題提議をされ

ています。

そのなかで、国庫補助事業として今後展開される家庭的保育事業や自治体におけ

る保育ママ事業の課題として、何よりも人材の確保、とりわけ専門的な人材育成が

必要だとする提言があげられています。

この課題ついては、NPO法人日本チャイルドマインダー協会及び ㈱

NCMA,Japan の家庭的保育の高い専門スキルとこれまでの実績が、今まで問題視

されていながら解決出来ていなかった保育の諸課題の解決に役立つ見通しが出来つ

つあります。

西内久美子代表は、『少子化や女性の社会進出など様々な社会の問題に対して、

ようやく、これまで以上に、世の中に貢献出来る機会が訪れたことを嬉しく思いま

す。』とその意気込みを話されています。

日本の社会における保育の現状を変革するために、これからのNPO法人日本チャ イルドマインダー協会の活躍が期待されます。

1‐3 ㈱アイエー「サービスマスター事業」の今後の方向性

今後のサービスマスター事業における障害者就労支援について、㈱アイエーの守 屋栄利社長の所感として、「障害者就労支援事業所が、経営の観点を持っているか どうかが、何をするにも前提条件です。当社は、ボランティアでやるのではなく、 しかしながら、ただ単に利益だけを追求するのではなく、事業活動を通して社会に 新しい価値を生み出していきたい。」と述べられています。

障害者就労支援施設は、FC加盟に踏み出せない場合でも、ダスキンが持つプロ

の技術やノウハウの伝授を受けて、ダスキンの仕事の一部分を事業所として請け負

う形の事業なら出来るのではないか、あるいは、プロの技術やノウハウを習得出来

た障害者は、ダスキン加盟店で雇用されやすくなるのではないか、との考えもお持

ちです。何らかの形で、障害ある人が働くことに役立ちたいという思いを強くお持

ち頂いています。

今回この研究に関わることで、障害者が実際に働いている場面を実際に見ること

が出来た、このある種の“慣れ”の機会は、他の企業にもぜひ必要なことだと思う、

といった感想も守屋社長からお聞きしました。

今後の㈱アイエーとの研究取り組みは、障害者就労支援事業所の加盟店化を進め るだけでなく、㈱アイエーが障害者就労支援事業所との連携による新たなビジネス モデルを構築し、そのビジネスモデルが㈱ダスキンを通じて全国のダスキン加盟店 に導入されることをも目指す方向で進んでいます。

1‐4 がんばカンパニー

現在のがんばカンパニーにおけるクッキー製造のフランチャイズ化においては、

協力的工場等のいわゆる“加盟店”の拡大はこれ以上考えられない状況にあります。

その理由として、前述(第 2 章 1)のように商品製造、経営という視点での取

り組みが各施設により差があり、この事が製造される商品の品質の差となって出て

きているからです。

言い換えると、「私たちは商品を製造しているのだ。そしてその事業を経営して

いるのだ。」という意識がないと提供されたノウハウやマニュアルどおりの仕事が

なされない、ということになります。

現在の状態ではすぐに“自分流”が入り込むことが多く、それが原因で品質のバ

ラつきが起こりがちな様相を呈しています。(これを超えるには現状の「アイスボッ

クス」方式以外の方法を見出す必要があるのかも知れませんが、がんばカンパニー

側にはそのための労力とコストの負担は全く福祉的にも事業的にも意味がありませ

ん。)

民間フランチャイズ加盟の場合には、このようなことが起こると、すぐにチェー ンから離脱しなければならないことになっています。

この意識の差という大きな課題解決が図られない限り、がんばカンパニーの今の ノウハウ提供体制においては、今後今以上に“協力的工場”の数を増やすことは考 えたくない状況になっています。

やはり製造事業におけるチェーン化は、統一した経営理念で結ばれ、同一の製造 能力レベルをもつ同一の経営体内でしか成立しないものなのか、と思わざるを得な い状況になってきています。

一方、販売事業においては、上記のように絶対的に品質を守らねばならないとい うようなレベルでのプロ職人的スキルと意識は、特に必要ではありません。 必要なのは、お客様とのスムーズなコミュニケーション力であり、お客様との良 好な関係を築き、維持発展させる努力です。

この点において現状下でも、就労支援事業所には適する資質をお持ちの利用者は

は大勢おられるように見ています。

故に、今後の方向性としては、がんばカンパニーから就労支援事業所に商品を卸

販売するとともにに販売ノウハウを提供する事で、ノウハウ提供側とノウハウ受取

側とがWIN‐WINの関係を構築していくことを考えています。

中崎さんはその福祉的信念から、ノウハウ提供の対価を受け取る事は考えておら

れませんから、これにより、商品とノウハウの同時提供を受けたいとする事業所は

順調に拡大していくものと考えられます。

がんばカンパニーの側から見れば、がんばクッキーをより多く販売してもらうた

めに、就労支援事業所に自ら開発した販売ノウハウを付帯して卸すという形になる

わけです。

これは本来のFC化導入とは全く異なるものになりますが、“福祉型FC的”な 仕組みのひとつとして、広い意味での「独立事業体間のノウハウ共有のあり方」と 捉えるべきなのかも知れません。

今後は、「がんばカンパニー」では、その販売ノウハウの完成度を上げる努力を

はらい、そのノウハウが各地の事業所に広まり実践されるなかで、成功事例や失敗

事例をすべて同じ目線で共有していく、そしてその中で「がんばカンパニー」も他

の事業所も、互いにそれぞれの事業のレベルアップが実現してゆければ良い、とし

ています。

こういったゆるやかな連携の方向性に照準を合わせていくことになります。

福祉発のひとつの事業連携モデルを目指すことになります。

このがんばカンパニーの事例は、“福祉発事業ノウハウ共有方法”のひとつとい うことでそれなりの意味が見出せると思います。

しかし、広く全国各地への拡大進展ということを考えた場合には、やはり、がん ばカンパニー本部とは別の、現場において直接指導機能を有する第三者「機関」が 必要になってくることは、検討会における各委員の発言からも容易に想定されます。 経費面ひとつとっても、例えば全国での販売となれば距離が離れることで交通費な ども高額になり、そのために指導の継続が困難になること等、容易に想像できるか らです。

ノウハウを提供する本部と支援先事業所の間に立ち、現状を見た場合地域によっ て多少の程度差はあったとしても最低限は必要だと思われる就労支援事業所の“収 益事業に対する意識”を改革、啓蒙し、場合によっては様々な都合の調整もし、ま た指導もするといったことが出来るかどうか、こういったことがここに挙げた「が んばカンパニー方式」とも言うべき“福祉発事業ノウハウ共有”方式の場合であっ ても、普及していけるかどうかの鍵を握っています。

いくら支援元である本部が優れたノウハウや支援を提供しても、受ける側に、そ れを「事業経営」に活用し工賃向上に活かすという姿勢が無いと徒労に終わってし まいます。就労支援事業所に現在根強く存在する様々な事情を熟知し調整する中間 支援機関の存在が、今後この仕組みを広げていく上で重要な決め手になるものと考 えるほかはありません。

また異なる角度から考えると、支援先事業所の「経営者意識」の啓蒙といったこ

とまで、同じ福祉事業者でもある本部(この事例の場合は、がんばカンパニー中崎

氏)が行うには、同じ土俵に居る“近さ”ゆえに様々な支障が起こる可能性も考え

られます。

こういったことからも、第三者的存在としての公的な「中間支援機関」の必要性

が浮かんで来ます。

* この「中間支援機関」に関しては、後述の

「2 FC普及の核機能を担う中間支援機関としての地域本部」

及び、「3 中間(地域)本部の加盟店向け事業指導の具体的な機能と課題」

をご参照ください。

1‐5 手づくりとうふ工房

蔵王すずしろが運営する「手づくりとうふ工房」のチェーン事業は、同じ福祉事 業者間で本部と加盟店を構成するものですが、こちらはかなり民間事業感覚が反映 されたものとして発展してきました。

それは、ひとつには契約金の存在と経費負担の原則の存在です。

就労継続事業所が「手づくりとうふ工房」に参加する場合は契約金50万円を支

払わねばなりません。また開店後の事業指導が本部業務として行われる際は、本部

への実費経費の支払いが当然のことになっています。

ただし、開店後の毎月のロイヤリティーといったものは、民間のように徴収され

ているわけではありません。代わりに、豆腐製造の原料になる「豆乳」購入が義務

付けられているだけです。

毎月の本部運営費などを考えると、この豆乳の加盟事業所納入価格は必然的に高

価なものにならざるを得なくなっています。

本部である「すずしろ」ではこのコストダウンが加盟店の工賃に直結するものと

して解決すべき課題だと認識しています。

とうふの原料となる豆乳の製造過程において、コストダウンを図ることと豆乳の 品質を一定に保つことが本部の大きな役割だとして、20年度は秋に、その実現を 図るために本部工場の大型化改築工事がなされました。

工場が大型化されることで次のことが実現可能になっています。

①製造ライン(作業導線)を簡素化してラインを組むことが可能になり、そのこ

とで生産量を1.5倍に出来る。(機械や設備は今までのものを使用した場合)

②設備を入れ替えることも物理的に可能になり、その場合は2倍強まで生産量を

増加できる。

これにより当然「すずしろ」の生産性も上がるため、豆乳のコストダウンが実現

します。そうすれば全国の就労支援事業所にとってはさらに事業参加がし易くなり

ますから、今後ますます事業参加者が増え、提携の輪が今以上に広がっていくこと

が予想されています。

「豆乳」が福祉のネットワークを事業ネットワークに変容させるための大きな一

役を買っていると言える状況が視野に入ってきます。

また「蔵王すずしろ」は、20年度に新しい FC 的事業展開の端緒を開きました。 「おとうふ屋さんが作った・・・」のシリーズ商品開発とそれら独自開発商品の集 積ミニショップの全国展開構想です。

民間の食品専門会社とも積極的に提携を進めてきました。その結果、具体的な商 品としては、「おからパン」「おからかりんとう」「豆乳デザート」などが既に完成 しています。

現状では少し当初のスケジュールからは遅れが生じていますが、将来的には自力

で豆乳製造から豆腐製造まで手掛ける本格的事業所と、それに合わせて、その周辺

で衛星的に展開されるこれらの関連開発商品を販売するミニショップや、あるいは

大型店舗内ミニコーナーの展開を組み合わせて“とうふ”を広める事業の構想があ

ります。

障害のある人が関わった“とうふ”が地域の町に定着し、その販売風景が町の風

景のひとつになるという夢がその構想を支えます。

この販売事業は、現在「手づくりとうふ工房」に参加している就労支援事業所が「工 房」から本格的な「豆腐屋」に変わっていくこと、あるいは変わっていかねばなら ない将来において周囲の比較的零細な就労支援事業者と提携しながら共存共栄して いくためにも必要な事業になることを目指してのものです。

2‐1 課題、役割、機能

事業ノウハウの共有と、それが可能にする事業の大規模化による生産性向上を目

指すFC化を、「福祉発事業」、「障害者雇用企業事業」、「民間FC事業」の 3 分類

でそれぞれモデル事例的に研究検討してきた中から、共通して浮き彫りになってき

たのが、本部と加盟店の間にあって日常支援を展開する機関の必要性でした。

それを必要とする背景は、3 分類で若干の違いはありましたが結局のところ、現

在の障害者就労支援事業所の「事業意識と事業スキルの程度」が原因になっている

部分が多くあります。

研究期間後半の検討委員会で検討論議した内容も、このことに関する事柄が大半 を占めました。就労支援事業所が担う「就労支援」と「生活介護あるいは生活支援」 という機能の 2 面性に起因する職員意識や利用者意識(保護者意識)の現状把握が 十分になされないと、どんな事業も定着しないという問題です。

これからの時代は、就労支援事業者といえども自助努力が求められるのは当然で

すが、努力しようにも何をどう努力すれば良いのかが分からない、という話も日常

的に聞かれます。

また、ポイントを押さえた事業支援(コーチングやコンサルティング)が提供さ

れる制度があっても、どう使えば良いのか分からない事業所も存在しています。

こういった状況の具体的な打開策としてFC化を取り上げ研究するなかで、事業 ノウハウや作業や事務の合理化、あるいはコスト削減、事業規模を活かした生産性 メリットの追求、更には有効な宣伝ノウハウなどといった事業遂行上必要な要素の 獲得にFC化がある程度貢献する可能性の確信は得られましたが、一方、FC化だ けでは解決できない領域があることを、以前にも増して意識せざるを得ないことに もなりました。

それは、現在各地で繰り広げられている「工賃倍増 5 ヵ年計画」施策がほぼ一様 に直面している問題、つまりノウハウや知識の提供だけでは解決できない就労支援 事業所の“意識面”の問題です。

工賃倍増を達成するための大きな課題は「事業所の意識改革」である、というこ

とをよく聞きます。

FC化検討委員からもこの件に関しては実に様々な発言がありました。

しかしこの意識改革に有効な方法論は未だ確立していません。

当研究はこの部分に関して実際的かつ効果的な方法をFC化の過程の中から見出

そうとしました。3 分類のFC化ワーキングにおいても、このことは常に脳裏にあ

る課題でした。

そしてその先に見えたものが、次にあげる機能の必要性でした。

就労支援事業所の近くにあって、職員との人間関係を保ち、無理はせず無理はさ せず、福祉的志と事業意欲を高い次元で融合させ得る支援機関、これを中間支援本 部(地域本部)と呼ぶことにし、“福祉ネットワークを事業ネットワークに”変容 するために必要不可欠な核機能を持つものとして、重要な機関であると結論付けま した。

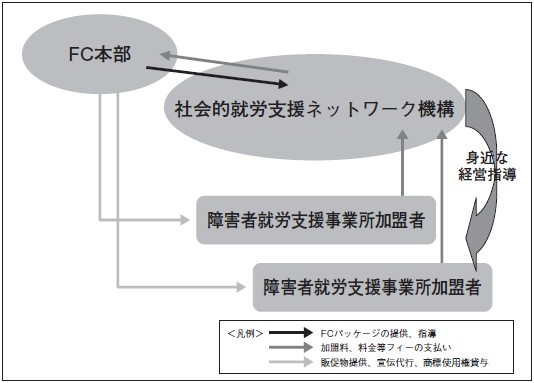

2‐2 社会的就労支援ネットワーク機構(独立系セルプネットワーク)の役割

社団法人滋賀県社会就労事業振興センターが主催する「社会的就労支援ネット

ワーク機構(以下、ネットワーク機構)には、現在13の府県から就労事業の振興

を考える組織が参加して、相互研鑽を行っています。

ネットワーク機構は、障害ある人の国民としての労働者性獲得を理念として、定

期、不定期の就労事業や支援事業に関する研修会開催や実際の収益事業共同化を軸

に、これからの時代の障害者就労や地域雇用、一般就労や民間企業との協働のあり

方を模索しています。

その定期研修会において、昨 2008 年 6 月に当研究事業事務局は、FC導入の目

的とその普及策の提案をおこないました。

FC化推進母体としてネットワーク機構がその機能を担うことを要請し、ネット

ワーク機構の就労に関する考え方を全国に発信していくことで、各地にFC加盟事

業所が増える(言いかえると、障害者の収入が増える)基盤づくりを目指したもの

でした。(先駆けの「蔵王すずしろ」には、「きょうされん」によく似た機能を求め

てきた経緯がありました。)

社会的就労支援ネットワーク機構が中間支援本部(地域本部)を担う構造図

3 中間(地域)本部の加盟店向け事業指導の具体的な機能と課題

3‐1 逆ジョブコーチ的機能(就労支援事業所職員向けコーチング)の必要性

FC化にあっては、加盟店となる就労支援事業所職員が、まず、FCパッケージ

について理解しその定着をはかることが求められます。

その後、障害のある利用者に対して、マニュアルに基づく作業指導や業務指導を

行い、事業が円滑に進むべく自らの仕事としてFC事業に日々取り組むことになり

ます。

加盟した事業所の職員がこういった一連のFC事業の流れに少しでも早く馴染む

ように、日々身近な支援を繰り広げる必要があります。

各事例の報告にもあるように、ともすれば自己流の仕事方法に戻ってしまう傾向

(マニュアル類を無視する傾向)は何としても是正しないと事業の成功はおぼつき

ません。

こういった指導支援は、見方を変えると、職員が事業会社に就職した場合に必要 な職場導入教育と同じものと見ることができます。つまりFC化に際しては、職員 に対しても、あたかも障害ある利用者が一般就労移行する場合に受けるジョブコー チの支援に匹敵するような支援を行うこと、が必要なのだということです。

収益事業を成功させるために必要な中間(地域)本部からの支援の最初の一歩は、 こういった就労支援事業所職員に対する職業導入コーチング機能になります。これ は中間(地域)本部がもつべき大きな機能の一つだと考えられます。

3‐2 一般就労移行支援事業に従事する職員が必要とされる指導員スキルとの共通 性について(移行+B型の多機能事業所職員に必要なスキルとは)

FCパッケージを加盟事業所が自分のものにするために必要なスキルと具体業務 内容は、実はジョブコーチが障害者を一般企業等の職場に定着する際に行う支援活 動に必要なスキルとその内容が酷似しています。 ジョブコーチは、まずその職場について職場環境分析し、自らが率先してその環 境に入り込みます。そして改善すべきポイントなどがあれば企業側に提案をします し、実際の仕事(作業)もジョブコーチ自らやってみて、その作業工程等を分解・ 分析しそれぞれの人(障害者)に合った治具作りや作業配分などの工夫をして、場 合によっては企業側に提案も行います。

他方、FCパッケージについては、成功再現性を考慮してあらかじめジョブコー チが行わねばならないような分析や改善などはFC本部がポイントを押さえてマ ニュアルといった形で提供してくれますから、そういった業務の大半は職員がする 必要が無いことになります。ただそのマニュアルがそのとおり実行されるように考 えて仕事をすれば良いということになります。

毎日、FC加盟者として仕事に馴染んでいくと、知らず知らずにマニュアルとい

うものはどうあらねばならないか、といった勘どころや、作業分析、環境分析の着

眼ポイントなどが分かるようになり身に付いていくものと考えられます。

つまり知らず知らずのうちに職員自身にジョブコーチ的なスキルが身に付くと考

えられるのです。

こうやって身に着けたスキルが毎日の就労支援能力の強化や就労移行支援員とし

て活動する時に役立つことは十分考えられます。

今後こういった面の検証を行い、事業化の決め手になると同時に就労支援機能強

化策としてまた、移行支援スキル育成策として、FC導入が有益であることを明ら

かにしていきたいと考えています。

3‐3 経費措置について(事業収支と公的支援その考え方と制度化提案)

障害者自立支援法下では、自立支援給付は基本的に就労支援事業所事業に使われ ることになっていますが、その目的とするところは障害ある人が自立に足る職能を 身に付け、今より高い収入を自身の就労から得られるようにすることを支援するこ とにあります。

その考え方と目的に照らして考えると、FCという民間で成功率の高い事業経営 を取り入れその必要とする職能を身に付けることを支援するために支援給付が行わ れることはむしろ積極的に行われなければならない、という考え方も成立するので はないかと思われます。

今までどおり、就労支援事業所のサービス事業に限定して給付を考えるだけだと この報告書の各章にも様々な立場から述べられているように、FC化という比較的 取り組み易い方法をもってしても、現実の就労支援事業所の状況が変化する可能性 は極めて低く、なかなか事業化が進まないなか、工賃も上げられず、また利用者、 職員とも事業への“慣れ”が得られないために就労支援事業所を出て一般企業等に 就職するといった人も、それほど増加しないのではないかと危惧されます。

「障害のある人の就労実現と自立」という真の目的のために、より実効性の高い 施策や機能・機関に公金補助をシフトするといったようなことが検討されなければ ならない時期にきているのではないか、と考えるところです。

4‐1 蔵王すずしろ「手づくりとうふ工房」加盟店増成功のための方策

工賃倍増5カ年計画が後押ししたとは言え、蔵王すずしろ「手づくりとうふ工房」 が平成20年に事業参加者を大幅に増やしたのには、他の事例においては未だ取り 組めていない「ミニセミナー」の開催が大きな理由として挙げられます。

ミニセミナーとは、福祉の人脈を活かして本部の事業責任者が「手づくりとうふ 工房」を事業として(パッケージを)提示し、関心を示す事業所施設には直接出か けて行って現地で職員、施設長、理事長に直接的な訴えかけを行う、というものです。 比較的短期間に集中的に行うことが肝要だとされています。

前出の森 新一氏は現在に至るまでの経験から「福祉業界ではよくいろいろなセ

ミナーが開催されますが、直接的にそのセミナーが有効に働いて新事業を行うこと

に結びつくことはまず無いに近いくらいの可能性」として、このミニセミナーを数

多く開催してこられました。

まさに「福祉ネットワークを事業ネットワークに」変える決め手はミニセミナー

であったのではないかと思われます。

4‐2 技能資格取得を引き金にする「縫工房」の拡大策

第2章のワーキング報告に詳細を記載していますが、㈱リフォーム三光サービス は衣服リフォーム店「リフォーム三光サービス」の加盟店拡大のための前段階事業 として、技術者を養成するための「縫工房」という教育訓練事業をFC化しました。

この「縫工房」は各地で衣服リフォーム技術者養成の教室を開き、就労支援事業 所の職員や利用者、あるいは保護者(自ら親子でリフォーム事業を開業する目的の ある人等)、一般の人たちを受講生として募集します。

この縫工房事業の加盟店となるのは、将来的に各地の地域本部(中間支援機能)

を担う予定のある事業者や組織・機関を想定しています。

縫工房の修了者が中心になって「リフォーム三光サービス」店舗を開業、あるい

は既に開店している店舗に雇用されることになるわけです。

修了者には、洋服事業協同組合による、「縫製初級認定」(仮称)が発行されます。 現在は業界資格ですが将来的には公的な認定資格になることを目指しています。

また、就労移行支援事業所職員のスキルアップ施策との連携も今後必要だと考え ています。

縫工房の受講料収入は、「リフォーム三光サービス」店舗への中間支援業務経費

を賄う一部として使われることが考えられ、近い将来、地域における就労支援事業

所の事業化促進に一役を買うことになるだろうと思われます。

主事業たる「リフォーム三光サービス」にとっては、店舗の増加(FC加盟店増

加)を促進する仕組みとして、今後の各地での縫工房教室開講の広がりに期待がか

かります。

4‐3 各地の状況

現時点における各地の状況は以下のとおりとなっています。

(滋賀県)

・㈱リフォーム三光サービスからの派遣講師による第1回「縫工房」滋賀校

開講終了

・㈱農環(リフォームFC事業地域本部)講師による

「縫工房」栗東校 第1期開講 平成21年4月20日~

「縫工房」栗東校 第2期開講 平成21年6月~(予定)

「縫工房」栗東校 第3期開講 平成21年9月~(予定)

・「リフォーム三光サービス」滋賀栗東上砥山店 開店平成21年4月27日

・がんばカンパニー菓子製造提携(製造ノウハウパッケージ移入) 4事業所

・がんばカンパニー菓子販売提携(訪問販売ノウハウ提供) 1事業所

(千葉県)

・㈱リフォーム三光サービスと指定就労移行支援事業所㈱ハート工房の障害

者向けパッケージ開発提携

・「縫工房」千葉校開校検討準備中

(和歌山県)

・NPO法人社会的就労支援機構職員 第1回「縫工房」滋賀校受講修了

・「縫工房」和歌山校事業計画検討中

(大阪府)

・中小企業家同友会会員企業による「縫工房」事業加盟計画及び障害者雇用

リフォーム店事業加盟計画中

・「社会福祉法人コスモス」ジョブコーチ&「ダスキン」サービスマスター

事業の障害者就労向けFCパッケージ共同改良現場作業続行中

(宮城県)

・「縫工房」事業加盟、「リフォーム三光サービス」店舗事業加盟展開検討中

(全国各地)

・「手づくりとうふ工房」平成21年3月現在 43事業所に。

第4章 昨年度(2007 年度)発見・認識した課題に対する今年度の検討会論議内容

~福祉ネットワークを事業ネットワークに変容させるために~

平成19年度の当研究事業に設置された検討会では、FC パッケージ開発、ある

いはその拡大普及にあたって、次の問題点が存在することが改めて認識されること

となりました。

① 事業資金の問題

② 就労支援事業所における人材の問題

③ 障害者自立支援法における新しい制度への移行時期にからんで就労支援事業

所が抱えている問題等

④ FC 加盟を全国に促進するためのセミナー等の企画や制度開発の必要性

⑤ 大手民間企業に共通すると思われる障害者就労の“壁”問題

⑥ 事業開始後の就労継続支援事業所に対する継続的な事業指導と支援の必要性

の問題(中間支援機能をもつ地域本部の必要性論議)

今年度のこれらに関する検討会における検討内容及び委員の見解はおおよそ以下 に集約されます。

① 事業資金における問題の検討

・開業資金の準備ができないということが、就労支援事業所が FC 加盟を選択

出来ない大きな原因のひとつであるが、これの解決策としては何らかの融資

制度の普及が必要ではないか。例えば、FC 加盟融資などと使い道をはっき

りさせておけば貸す側も要件チェックが容易になる。福祉における事業化に

不可欠なこのような制度提案の可能性を検討すべきではないか。

・民間 FC 企業が障害者就労向け FC パッケージを開発することに消極的な 理由のひとつには、企業側の投下資金回収の目途が立ちにくいことがあげら れる。資金回収を担保する機能が福祉側にあれば企業も乗り出しやすくなる。

② 就労支援事業所における人材の問題

今年度は、職員の事業取り組み意識の問題点に関する意見交換が多かったの

に加えて、社会福祉法人理事長に関する論議が多くありました。

・雇用を可能とする事業可能性を FC 化に求めている訳だが、現在就労継続支

援 A 型事業などの「雇用契約」を必要とする事業所においては“雇用契約

は理事長と障害のある利用者本人の間で結ばれる”のでありこのことの意味

を検討会としても十分理解しておく必要がある。

雇用や、高賃金を志向する場合、キーになるのは「理事長」である。理事長

に対する働きかけ機能が無ければ FC 化は進まない、と考えるべきである。

・福祉サイドの事業者は言うまでもなく、国、市町サイドにおいても就労支 援事業所の収益事業積極取り組みを促す指導姿勢があまり見られず、それも あって理事長が自らすすんで事業経営者としての自覚を深める環境はまだ 整っていない。

(⑥と関連して)

・中間支援本部(地域本部)の大きな役割りは、理事長の“経営者としての自

覚を促す機能”をもつことにつきるのではないか。

単純に民間FCに現在ある仕組みを持ち込んでもこの機能を司るところは

見当たらない。福祉に特有な機能として最重要、不可欠である。

③障害者自立支援法における新しい制度への移行の時期にからんで就労支援事業

所が抱えている問題等

・就労に関して国は、民間企業へ期待を向ける傾向が顕著で、一般就労促進に

傾注しているなか、福祉業界にあって志高くいち早く A 型への移行を果た

した事業所責任者の中には「はしごを外された」感覚がある。

その一方で、未移行の事業所理事長には今なお名誉職的な感覚が残っており

移行の時期とも関連して施設の存続と補助金による施設運営には意を払うも

のの、収益事業に対してはそのリスクを懸念することが多く事業経営者とし

ての自覚は低い。

・最近地域とともに何か事業を開発していくという草の根的な動きも少しづつ 出てきているが、まだまだ多くは行政頼みの体質が蔓延しており事業挑戦意 欲はかなり低いと思わざるを得ない。

④ FC 加盟を全国に促進するための、セミナー等の企画や制度開発の必要性検討 ・当初、府県単位程度の各地において就労支援事業所の職員を対象とする FC 化の提案とその仕組みやメニューに関する研修会を開催することを計画して いたが、いくつかの試行のなかで成果が見られなかったこともあり、大規模 セミナー開催の効果に疑問が生じた。

・今年度も順調に加盟数を増やしてきた「蔵王すずしろ 手づくり豆腐工房」

では、狭い地域単位にミニセミナーを開催しており、今年度43件となるな

どかなり成果が上がっている。

「ミニセミナーの効果分析をすることが今後の手法開発に役立つものと思

われる。」ことから、ミニセミナーの開催についてその成功要素について分

析検討を行った。

* ミニセミナーは福祉業界の人脈を活用する形で2、3名の参加者数を限度に

多頻度集中的に開催する。

少人数で膝突きあわす感じで話し合うのが有効的で、時間を空けずに同じ参

加者対象に数回連続開催する。

対象事業所が所属する法人理事長の参加を得ることが大切で、その場合は意

思決定が早くなる傾向がある。

・ミニセミナーの開催主体は何処か、その際の経費の負担者は?といった検討 会での論議は、“新しい制度や機能の必要性”の検討にすすんだ。

ミニセミナーは、単なる FC 事業の説明会に留まらない。対象となる参加者 の勤労観や障害者就労事業に対する意識、工賃向上の必要性認識や、職員の 事業スキルや支援スキルの獲得方法論まで含めて話し合うことになる。

併せて対象事業所の内情に精通して、その改善をともに考えるという謂わば コンサルタントによるコンサルティング活動的側面も持たねばならない。 そして、対象事業所が FC 参加した折には、継続して事業経営サポートをし 続けるという「地域における中間支援者的機能」を持ち続けることが求めら れる。ここまで踏み込まないと現在の福祉分野の就労支援事業所に「事業経 営力」をもたらすことにはならない。

ミニセミナーはこういった関係を FC 事業本部と加盟店が結ぶ出発点となる のであって、その関係を維持し発展させていく機能が継続して「中間支援本 部」には必要となる。

その際に要する経費とは、“障害ある人の就労と工賃倍増を目標とする事業” のためのものと認識されるべきであり、現在就労事業所運営補助金として拠 出されているものと本質的にその目的においてなんら変わりの無い性質のも のではないか。

⑤大手民間企業に共通すると思われる障害者就労の“壁”問題

・これまでの企業側の経験や見聞が原因となっている場合も多いが就労支援

事業所がどれほどの事業意欲を持って FC 化に臨むのか懐疑的なところが多

い。障害者就労の実態に関する情報が少ないことも一因ではあるが、この解

決は企業側にトライワークや実際の雇用を通して“障害者が働く”というこ

とを身近なものとして体験してもらう機会を提案し続けることが結局は近道

になると考える。

・当研究における障害者就労向けFCパッケージの開発ワーキングなどは絶好

の機会になるはずだ。

企業とともに障害ある人が働く現場でマニュアルなどの修正作業を実際的に

すすめることが“壁”崩しに有効になると思われ、FC 化の道程から見れば

副産物的なことが実は大きな成果だったのではないか。

*このトライワーク活用による実際の試みは、今年度研究の後半において、ダ

スキンの加盟店である㈱アイエー(大阪府堺市)の協力により、実地での障

害者向け作業マニュアル修正開発の過程で実現しました。

詳細は第2章を参照ください。

⑥事業開始後の就労継続支援事業所に対する継続的な事業指導と支援の必要性の 問題(中間支援機能をもつ地域本部の必要性論議)

昨年度 FC 化導入研究事業の一環として立ち上がった検討会は、今年度は

今後の FC 化を促進する上での「中間支援本部機能」の必要性、重要性、あ

るいはその役割を論議することが多くなりました。

この論議の過程で、「中間支援本部機能」は当 FC システム研究において

は「地域本部」として就労支援事業所の事業化過程にピタリと寄り添い支援

する機能を果たすものですが、別角度から見ると、現在全国で展開されて

いる様々な「工賃倍増事業」にとっても、“福祉と民間の双方の事情に精通

した足場を持つものだけが可能な実際的で有効なコンサルティング活動や指

導”機能を併せ持ち得る可能性が高いのではないか、との気付きが得られる

様になりました。

検討会委員からは、FC 化研究をきっかけとして始めた「障害者就労 FC

の中間支援機能」研究を「地域における“工賃倍増事業ネットワークの核”

機能」研究にまで繋げようとする発展的な提案が出されました。

次項以降では、その考え方を中心に FC 化、さらには上記のように全国各

地域における工賃倍増事業にも有効に機能させる必要があると思われる「中

間支援地域本部」を制度として定着させる考え方についてまとめて報告する

ことにいたします。

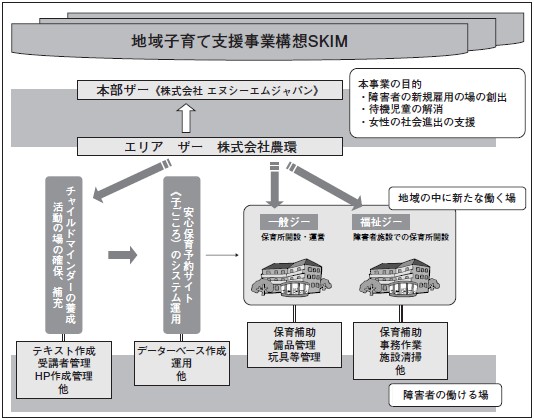

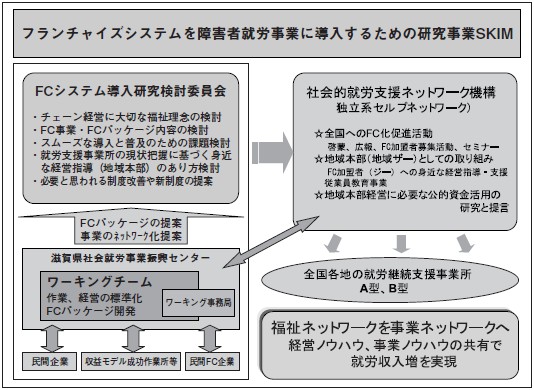

現在行っている FC 化導入研究事業のスキームについては次の図「フランチャイ ズシステムを障害者就労事業に導入するための研究事業 SKIM」をご覧ください。

〈フランチャイズシステムを障害者就労事業に導入するための研究事業 SKIM 〉

フランチャイズシステムを障害者就労事業に導入するための研究事業SKIM FCシステム導入研究検討委員会 ・チェーン経営に大切な福祉理念の検討 ・FC事業・FCパッケージ内容の検討 ・スムーズな導入と普及のための課題検討 ・就労支援事業所の現状把握に基づく身近 な経営指導(地域本部)のあり方検討 ・必要と思われる制度改善や新制度の提案 FCパッケージの提案 事業のネットワーク化提案 滋賀県社会就労事業振興センター ワーキングチーム 作業、経営の標準化 FCパッケージ開発 民間企業 ワーキング事務局 収益モデル成功作業所等 民間FC企業

このスキーム図のなかの太線で囲まれた左側の部分が、昨年度(平成 19 年度)

の当研究事業の構図を示しています。

そして、右側部分が、今年度(平成 20 年度)の広がりを示しています。

検討会においてFC化実現に向けて論議・検討したことを表しています。

振興センターを中心とするワーキングチームは、主としてFCパッケージとその

成立に関わる諸課題の解決と調整を行ってきました。

障害者就労支援事業所の現状把握に基づく実際のフランチャイズ化につなげるた

めの基礎的な研究活動です。

その活動内容と成果を基に振興センターは「FC システム導入研究検討会」に“福

祉のネットワークを事業ネットワーク”に変えるための検討材料を提出、提案しま

した。

FC チェーンシステムがそのための強力なツールになるという考え方に立ってい

ます。

それに対して、検討会は福祉理念と事業理念に関する議論をはじめとして就労支 援事業所の FC 化に必要な条件検討や環境整備の必要性、あるいは職員の意欲とス キルの問題など様々な検討や論議を行った訳ですが、この過程で出てきたのが「中 間支援本部」の必要性でした。

FC 化に関しては先駆けである「蔵王すずしろ 手づくりとうふ工房」の昨年度

の報告事例のように、民間におけるそれとはかなり様相が異なり「福祉型 FC 的シ

ステムチェーン」とも言うべき仕組みにせざるを得なかったという報告がありまし

たが、今年度、検討会委員それぞれがFC化を検討する過程で、より身近に就労支

援事業所を眺め、現状を分析した中からも同様の発想が出てきました。

やはり民間企業と同じ考え方、同じ行動様式ではチェーン化は進まない、進めら

れないのではないか、というものです。

身近な福祉と収益事業両方に跨る専門的支援の有る無しが、チェーン化、つまり ノウハウを共有して合理的に事業を営むという体制が開けるかどうかの鍵を握って いることが検討委員それぞれに確信されることになりました。

* 「蔵王すずしろ 手づくりとうふ工房」の報告の詳細は、19 年度報告書第 2 章をご覧ください。

これらの検討結果を本部、加盟店の機能に中間支援機能を加えた表として次にま とめました。

| 民間FCの場合 | 福祉型 FC の場合 | ||||||

| 福祉事業初発 | 民間企業発 | ||||||

| ガンバカンパニー・クッキー製造販売 | 蔵王すずしろ 手作りとうふ工房 |

衣服リフォーム | 英国式チャイルド マインダー |

ダスキン・サービスマスター | |||

| 本部 | 〈民間 FC 企業〉加盟店から対価を得て自らが開発した FCパッケージを提供。商標の使用許可、マーケティング、業務指導など、チェーン本部業務を行う。 | 〈就労継続支援 A 型事業所〉菓子製造販売の高工賃成功再現ノウハウを福祉事業所に無償で提供、指導。 | 〈社会福祉法人はらから福祉会〉開発した豆乳を加盟事業所に有償提供、豆腐の製造販売ノウハウパッケージ提供 | 〈㈱リフォーム三光サービス〉障害者雇用実績活かし技術者養成の「縫工房」と リ フ ォ ー ム「 マ ル シ ェ」を FC 化 | 〈㈱ NCMA ジャパン本部〉チャイルドマインダー養成と支 援事業。講座と資格者 支援の FC パッケージを 提供 | 〈㈱アイエー〉㈱ダスキンの有力加盟店障害者の戦力化による雇用を推進するために障害者向け FC パッケージを開発。 | |

| 中間本部 | 地方支社、地方営業 所など。地方における 本部の出先機能、物流 拠点を担う。有力加盟 店がその役割を担う場 合もある。経費は本部 が負担する。 | がんばカンパニー所長 が各地の加盟事業所を 巡回指導中。本部と加 盟者間の関係はボラン ティアで経費はすべて 本部負担となっており 本部の負担感重い。 | 本部責任者が全国を訪 問指導支援。本部が福 祉事業所支援ノウハウ を持つため現在は中間 本部不要。交通費等の 経費は加盟店が負担。 | 現在は未設置。 リフォーム事業に関しては、社会的就労支援ネットワーク機構所属の㈱農 環が「縫工房」加盟店となると併せて近畿エリア本部機能を担いつつある。 経費は現在㈱農環が全額負担している。 他は、就労支援事業所への加盟店募集や加盟後の事業支援機能を、福祉及 び民間の双方の事業事情に精通する機関が担わない限り発展性は低い。全 国展開には地域本部機能設置が急務である。 | |||

| 加盟店 | 役割と経営の目的 | 対 価 を 支 払 い FC パッケージを導入して 経営的に独立した事業 を行う。チェーンとし て統一した理念を掲げ つつチェーンの一員と してブランドイメージ 維持に努めねばならない。 | 左記の一般加盟店と同様の役割と目的の他に、福祉特有のものが付加される。 ・障害者就労支援事業にとって、高工賃確保が最大の目的となる。 ・収益事業に従事することから得られる様々な成功再現率の高いノウハウを、一般就労移行に活かすことができる。 (職員にとっては就労移行支援スキル向上の場) これらは単に加盟店になるだけでは実現しない。加盟店事業所当事者の強い意欲と、継続努力があって初めて獲得されるも のである。現実は下欄の状況にあり、「地域での身近な中間支援体制」に期待するところが大きい。 | ||||

| 加盟店の特性 | 独立した経営者として一般市場顧客の獲得に努め、収益を上げることを目標に事業活動展開。本部に対しては、 顧客として本 部 サービスを要求権利を有する。 | 就労支援事業所全般に共通して見られる特性。 ・蔵王すずしろ手づくりとうふ工房においては、徐々に独立心豊かな独自経営を目指す加盟店が育ちつつあるが、他は、総じ て収益事業への挑戦意識は希薄、日々業務に関しても本部への依存傾向が強い場合が多い。 ・独自の理念や作業スタイルに固執することが多く、標準化、マニュアル化には馴染みにくい傾向が見られる。 ・一般的な契約行為に不慣れであり、特に無形のもの(ノウハウ等)に対する有償支出の習慣がほとんど無い。 ・設備重視的意識が見られ、人的な専門性獲得や継続性にはさほど意が払われない傾向がある。 | |||||

この福祉型の表の場合でも、本部事業者と加盟事業者欄の役割と機能は、基本的 には民間 FC におけるそれとほぼ同じ内容です。これは FC としての本来あるべき 形と言えるものです。

福祉型では、そこに就労支援事業という障害者利用者に向けてのサービス事業要

素が入るために、事業目標がともすれば不明確になりがちです。

また事業に取り組む意識面でも民間のそれとは様相を異ならせる場合が多くなり

ます。

収益事業が目指すものと、福祉における就労支援事業が目指すものの間に、一見

あるように見える狭間、これを埋めていく機能が必要なのです。

そこで、「福祉ネットワークの事業ネットワーク化」を実現するための FC 化に

は絶対的に必要なものとして「中間本部事業者」の欄を加えています。

加盟店がこの表に書かれた役割を当然のこととして、毎日実行し実現すれば、何

ら問題は発生しないのですが、現実がそうはなりにくいというところに中間本部事

業者(中間支援機能)を置かねばならない根深い根源的問題が潜んでいるのです。

検討会では、この中間本部事業(中間支援)に関する多くの課題について検討を

行いました。

さらに、実際的な問題として、この中間支援本部は誰が担うべきなのかといった

実現するために必要な具体策を研究することも非常に重要です。

民間にも地方本部や地方支部といったものを持つ大きな FC チェーンも存在しま

すが、その場合地方本部や支部の機能は、FC 事業の地域的距離的な広がりから生

じる業務上の不都合に対処すること以外に特別の役割を担うものではありません。

多くは物流・配送などの機能を各地の支部などが分担するものになっていることが

多いようです。それ以外の業務上発生する課題への対処などは、本部から加盟店に

スーパーバイザーを派遣することで、ほとんどの場合解決しています。

一方、加盟店の方も、経営者と従業員が共に、本部から提供されるマニュアルや 業務計画にのっとって日常の業務を行っていけば成功を得られるという構造になっ ています。

そこには福祉型のように、経営者(理事長や事業所施設長)にとって従業員(障

害ある利用者)が顧客でもある、というような複雑な構図は存在しません。

ですから民間の場合は、加盟店経営者(あるいは従業員)が事業に対する意欲が

低く、努力を怠れば即業績不振になり存続が出来なくなるというだけのことで、そ

のことで当事者以外の誰も困ることはありません。まして 1 か所程度の加盟店の業

績不振が社会的、行政的に問題になるような場合など、ほとんどあり得ません。

しかし就労支援事業所においては、経営者(理事長や施設長)の事業意欲が低け れば利用者工賃が低いまま放置されるであるとか、利用者がいくら働きたくてもそ れに見合う十分な仕事が得られないということが起こります。これは憲法 27 条に 照らすまでもなく、重大な社会的問題であり、この解決は行政課題ともなります。

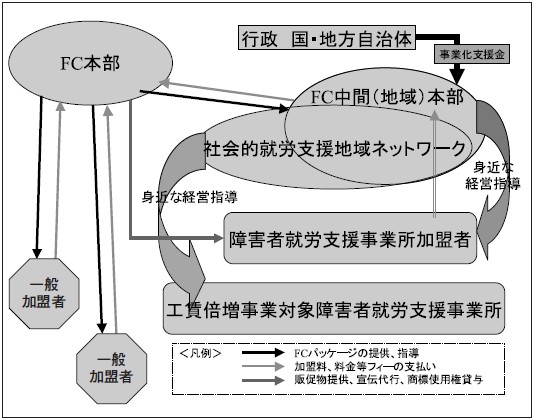

こう考えてくると、中間支援本部的な機能というのは、現在の就労支援事業所の 事業化のレベルを見た場合、あるいは福祉施策の一環としてみた場合であっても、 FC化に限らず、現在おこなわれているあらゆる「工賃倍増 5 ヵ年計画」事業の成 功のためにも同様に必要とされている機能ではないだろうかと思えます。それゆえ、 地域毎に総合的一体的な中間支援を機能させることが重要であろうと思います。

このことを深く検討するために、検討会では社会の仕組みとも言うべきこれら全 てを包含した事業ネットワーク化への取り組みスキームを考えました。

あらゆる工賃倍増事業を含めた就労支援事業所の事業化推進の構造案図

事業の専門性と福祉の特殊性を考慮しつつ日常的に就労支援事業所の「事業化」 と就労移行支援スキル醸成が目指されるフレキシブルな体制づくりと、その中で行 われる身近なコーチングやコンサルティングを実現することが求められます。

当検討会では、「社会的就労支援ネットワーク機構」の会員メンバーとともに、“身 近で日常的な”をキーワードにして、こういった中間支援コーチングやコンサルティ ングのあり方について継続して研究を続けます。

一方、民間FC企業からは、まったく別の方法論になるかも知れないが、として、

次のような検討会委員からの提言がありました。

ダスキンの加盟店としてサービスマスター事業を展開する株式会社アイエーの

守屋社長は、「就労支援事業所についてまだあまり知らないから言えるのかも知れ

ないが、私どもアイエーから就労支援事業所の方に出かけていって、利用者がマニュ

アル習得するのを支援するということも考えてみたいと思う。あるいは、㈱アイエー

が中間支援本部に近い機能を持って、就労支援事業所やその利用者に近づくことで、

場合によっては一緒に共同事業として(組合や法人の設立も視野に入れて)ダスキ

ンの加盟店事業を行うことも考えられるし、また場合によっては、当社が障害のあ

る人を雇用して当社の事業をはかることも十分考えられる。」とされました。

前者の場合は、企業と福祉がお互いの強みを活かす形の営業活動が可能になり、 後者の場合は、一般就労移行(企業による雇用)が増えることになります。

いずれの場合も、就労支援事業所としての機能が強化されることには変わりはあ りません。就労支援事業所が事業化していくことを目指す中間支援機能を研究する 場合のひとつのアプローチとして重要と捉え、その可能性を高める道についても併 せて研究すべきであろうと思います。

FC化導入研究の過程で大きな課題となって浮上した「中間支援」。

検討会では様々な情報や現状分析に基づき、様々な考え方が委員の口から述べられました。

この中間支援機能についての効果的な実現の道を探る研究については、 次年度以降も大きな課題として取り組まねばならないと考えるところです。

今年度検討会で出された委員発言の要旨を参考として次にまとめて掲載いたしま

す。

全国の「工賃倍増 5 ヵ年計画」事業にも共通する事情が浮き彫りになっているも

のと思われます。

「がんばカンパニーでは現在、クッキー製造の外部委託先に対して職員 3 名がフ

ル稼働で支援指導をしているが、実情は、報告書案第 1 章1‐4「特殊性ゆえの課

題とそれへの対応」に書かれているとおりです。

福祉内部に長く浸っているとすべて依存という体質になりがちで、そういった所

の対応は非常に負担がかかります。

本部とは別の機関がそれを補う体制がないと、福祉の経営体質改善・向上はまっ

たく不可能だと思われます。

全体としてみた場合現在、自主的自立的に事業に向かう意識のある就労支援事業

所は5%ぐらいではないかと見ています。」

「事業の専門性向上ということはFC化が担保してくれるから、その良い所を基 に、事業所意識のバラツキに対して効果的なコーチングがなされれば徐々に良く なっていくのではないか。この意識のばらつき是正が、この論議の中心である『中 間支援機能の本質』にならねばならないのではないか。」

「旧来の依存的な体質やものの考え方の事業所を是正しようとすることは、もは

や無理だと思われ、無意味なことになるのではないか。

これでは駄目だと今までに気づいていない事業所に過剰期待することはもう無駄

だと考えて次の段階に乗り出すことが、我々のように今まで過去何年間か“就労支

援事業を支援する立場”にいた者の責務だと思っている。

やるところはもう既にやり始めている。そういう既にやっている所をさらに高み

に上げていくことが、中間支援者に求められていると考えるべきではないか。駄目

な所に期待して寄り添うことより、さらに事業力を高め得る事業所のための高度な

コーチングとコンサルティング支援に徹した方が良いという考え方である。」

「中間支援の対象を、事業所単位とみるか職員単位とみるか、これも考える必要 がある。やる気ある個人が事業所内世論に埋没するのは、その人が自分の事業専門 性に自信を持てていないためである場合が多いと思う。FCパッケージ的なものが あればそういう人(職員)にとっては有意義な中間支援も可能になるのではないか。」

「今回の自立支援法見直しのなかで、B型の優遇性が目立っている。現在A型に なった事業者の多くは、収益事業経営や雇用については現状を守るとした上で制度 的にはB型に逆移行したいと考えている所が多くなってきた。その方が、資金的に もゆとりが得られるためにかえって雇用事業そのものも発展させやすくなる。 事業化に対する意識の高い所にとってはその方が(B型に戻ることが)経営余力 が出来るために、中間支援を必要としないで事業化を進めるといったことも可能に なるのではないかと思う。」

「様々な意見を総合して考えると、このFC化研究は単純にFCパッケージを導

入しようとすれば済むものではないことが、この 2 年を経てはっきりしてきている

と思う。

現在の福祉業界の状況では、『こうすれば良いということ』(当研究の場合は、F

C加盟を指す)があっても事業所の多くは(検討委員の経験値では95%)それに

近づこうとしないという問題がある。

滋賀の縫工房は、身近なところで実際に事業として取り組みを始め、成功事例と

なってそれをさらに多くの(95%)の就労支援事業所に見せ(つけ)よう、とい

う試みだが、だから成功することが絶対条件になるが、この挑戦を呼ぶのに“FC

化”としただけではうまく表現しきれない。現在世間が持っている既存のFC事業

者に対するあまり良くないイメージが逆に邪魔にもなる。

就労支援事業への取り組み方を根本的に変えようとする試み(チェーン化とそれ

を可能にする民間ノウハウ&スキルの段階的養成型就労支援機能強化事業)として、

今後は何かFCとは別の言葉を見つけなければ進展していけないと思う。」

「現在当所では 10%がプロである職員、90%が素人の利用者という構成で縫製

を就労移行支援事業として行っているが、プロ50%、利用者50%の構成にして

FC導入すれば雇用型(A型)も見えてくるのかなと感じている。

まずは、縫工房FCで教室を開業して民間人も含めて技術者を養成し、その後に

半々の構成でリフォームや縫製事業に取り組むといった道筋を考えていきたい。」

以上は、FC化において本部側、もしくは加盟店を支援する側に立つ発言でした が、次は、加盟店側の立場に立つ委員の発言です。より中間支援機能の必要性を感 じさせるものでした。

「実際に博多の本部で衣服リフォーム技術を学びました。加盟店になるために学

んだのですが、(縫工房の教習課程を)こういう風に教われば『リフォーム店はこ

うやればできる』ということが実感できました。

しかし現在、所属している就労支援事業所では、このリフォーム事業は私ができ

る範囲でやっていますが、これを担当しているのは私一人です。利用者もほかの職

員も、今ある別の下請け作業が忙しいので誰も関わってきません。だから事業所の

中では誰も(未だ)技術を学んでいないし、学ぼうとはしていません。学べる環境

が無いというのが実際のところです。」

第5章 今後の研究の方向性

1 FC 化が一般就労移行者の増加にも貢献することを実証する研究

-FC加盟店事業スキルと就労移行支援スキルとの関連性を考える-

今年度、民間 FC 企業のノウハウ導入事例として FC 企業の草分け的存在である

㈱ダスキンの事業メニューを障害者就労向け FC に改良開発することに着手しまし

た。

これには昨年度来の課題である一般民間企業の障害者就労の“壁”取り除きのた

めの挑戦という側面もありますが、併せて優れた民間ノウハウを導入することで専

門性獲得と生産性向上による工賃向上を目指す事例づくりとして当研究事業におい

て 3 つの柱のひとつに位置づけている重要なものです。

ダスキンは、過去には休眠労働力だった家庭女性の戦力化を果たした実績があり ました。加盟店である㈱アイエーにおいては、現在また慢性的な労働力不足という 悩みを抱えるようになっています。障害者が労働者としてダスキンの仕事に関われ ることが判れば、その解決策になる可能性があるとして、今後に期待を込めて取組 んでいます。

ダスキンの加盟店である㈱アイエー(大阪府堺市)の実際の仕事現場に知的障害

者が就労実習という形で参加して社会福祉法人コスモスのジョブコーチの協力と監

修のもと、ダスキンが持つ技術やノウハウを障害者就労向けに改善することに取り

組みましたが、その過程で就労移行支援事業におけるジョブコーチの職能が、FC

加盟店となった場合の職員に求められる職能と重なる部分が多いことに気づきまし

た。

一般企業への就労移行の際には、ジョブコーチは企業の現場の中で新たに就職す

る障害者が仕事に慣れ、役立ち、働きがいを持って継続できるためのあらゆる支援

活動を行います。障害者本人への直接指導や支援はもとより、企業側に対しても作

業分析や作業の配分改善、あるいは作業環境改善やマネジメント上の要請をするな

ど、およそコーチングという言葉だけでは言い尽くせないほど多くの職場コーディ

ネートや、場合によってはプロデュースといったことまで手掛けられるのです。

一方、障害者就労支援事業所が FC 加盟店として事業に取り組む場合にも、実は

同様の機能が必要とされています。

事業所の職員は、本部から提供される(障害者就労向けに改善された)作業マニュ

アルなどを従業員(利用者)が確実に身につけられる様に現場に落としこむ方法を

考え、定着を図らねばならないのです。

FC 加盟店になれば、必要な業務知識やノウハウと共に作業手順や作業配分の方

法、環境整備の方法などは一括して標準形が提供される訳ですから、自らそれらを

編み出す必要はありません。

しかし、それらを理解し職員自らが身につけたうえで、それを利用者に指導し定

着させることは必要です。職員自身が、効果的な作業分析の考え方や仕事の分担、

割り当ての知識や方法、あるいは職場の3ム5S(ムリ・ムダ・ムラの排除、整理・

整頓・清潔・清掃・しつけ)などを知り実行できるだけのスキルを身につけていな

ければいけません。就労支援事業所がFC化していく過程で、就労移行支援に必要

とされるそれらのスキルが、知らず知らずのうちに、職員に自然に身についていく

可能性が高いものと思われます。

こういったことから、就労移行支援事業と継続支援B型事業の組み合わせによる

多機能事業所の中で、特にB型の職員にとってFC化はかなり有効な勉強の場とな

るはずであると注目しています。

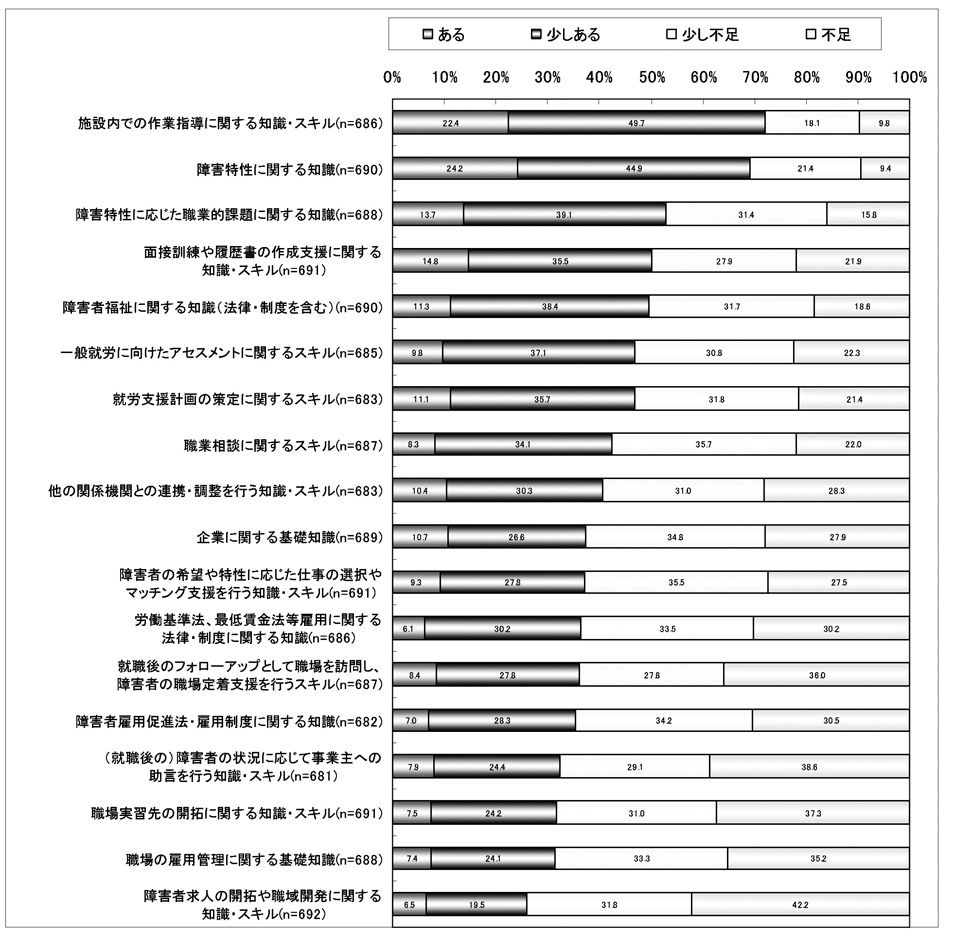

平成21年3月に刊行された「厚生労働省障害者の一般就労を支える人材の育成

のあり方に関する研究会報告書」に、現在の就労移行支援知識及びスキルの習得状

況が明らかにされています。その中から次の表「就労支援知識・スキルの習得状況」

を引用させていただきました。

今後、就労移行支援事業は障害者の一般就労ニーズの高まりとともに、その重要 性を増していくことでしょう。それにつれて、職員の移行支援スキルの向上が重要 な課題になってくるものと思われます。

FC化研究は、障害者が福祉系事業所内で高工賃を得られる状況作りに貢献する ことを本来の目的としていますが、同時に一般就労移行促進に貢献できる要素をも つことも今後明らかにしていきたいと考えています。

2 FC化事業所(加盟店)の収益向上のために有効なプラスアルファ施策の研究

中間支援本部(地域本部)が中心となる効果的な事業力養成のための直接指導や 相談の研究と並行して、加盟店が収益向上のために無理なく取り組める可能性の高 いプラスα事業メニューの検討を行う予定です。

たとえば衣服リフォームショップへの「靴の丸洗い乾燥事業メニュー」や「袋も のリペア事業」の追加導入、販売機会を広げる「移動販売車による街角販売事業」 ノウハウ、あるいはデパートやスーパーなどの大型店内に販売機会拡大の可能性を 広げる「ミニコーナー販売」ノウハウや「ミニショップ品揃え表」などがあります。

これらの普及を考えることでFC加盟事業所の収益性を向上して工賃倍増を実現 し、あわせて、ごく普通に社会に開かれた障害者就労の姿を模索していきたいと考 えています。

今年度ダスキンの加盟店である㈱アイエーとの取り組みで始まった「企業ニーズ」 とマッチィングさせての障害者就労向けパッケージ研究を、より一層対象企業範囲 を広げて模索したいと考えています。

実際に、障害者を企業内に送り出しながら実際研究を進めるトライワークなどを

活用した方法を採用することで、企業側の障害者に不慣れなことから生じている

“壁”解消にも役立つことと思います。

こういった取り組みへの理解と支援が社会や企業から多く得られる様になること

を、また、こういった一連の民間企業との提携を通じて、就労支援事業所の就労支

援機能が実際的に強化されていくことを、これからも目指していきたいものです。

(参考文献)

・日本経済新聞社発行日経文庫「フランチャイズ・ビジネスの実際」

・社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会就労センター協議会編集発行

「平成18年度社会就労センター実態調査報告書」

・滋賀県・(社団)滋賀県社会就労事業振興センター編集発行

「平成18年度障害者保健福祉推進事業(障害者自立支援調査研究プロジェクト)

『雇用型』経営モデル開発事業報告書2」

・社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会就労センター協議会編集発行

「平成18年度障害者保健福祉推進事業(障害者自立支援調査研究プロジェクト)

工賃水準ステップアップ事業・事業報告書」

・きょうされん発行「豆腐づくりは夢づくり」

・厚生労働所平成21年3月発行

「障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会報告書」

厚生労働省 障害者保健福祉推進事業

「フランチャイズシステムビジネスを障害者就労事業に導入するための研究事業」

検討会 設置に関する要綱

標題の検討会設置要綱を次のように定める。

(検討会の設置)

第1条 「フランチャイズシステムビジネスを障害者就労事業に導入するための研究」

について検討するため、「フランチャイズシステムビジネスを障害者就労事業に導

入するための研究」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討を行う

(1)フランチャイズシステムビジネスを障害者就労事業に導入するための研究に関す

ること。

(2)その他必要な事項。

(構成および検討委員長の職務)

第3条 検討会の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)検討委員長 1名

(2)検討委員 15名以内

2 検討委員長は、検討委員の互選により選出するものとする。

3 検討委員長は会務を総理する。

4 検討委員長に事故があるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理す

る。

(設置期間ならびに検討委員の任期)

第4条 検討会の設置期間は、この要綱の施行日から2009年3月31日までとする。

2 検討委員の任期は、委嘱日から2009年3月31日までとする。

(会議)

第5条 検討会は、検討委員長が招集する。

2 検討会は、検討委員長、検討委員で構成し、第2条に規定する所掌事項について協

議・検討する。

3 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができ

る。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、社団法人 滋賀県社会就労事業振興センターにおいて処理す

る。

(必要な事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会について必要な事項は、検討委員長が別

に定める。

付 則

この要綱は、2008年 8月 1日から施行する。

[検討会委員]

委員長

高橋 信二 (滋賀県) 社団法人滋賀県社会就労事業振興センター センター長

副委員長

濱田 和弘 (鳥取県) NPO法人鳥取県障害者就労事業振興センター センター長

委 員

川副 馨 (滋賀県) 滋賀県健康福祉部障害者自立支援課 副主幹

辻森 尚仁 (大阪府) 朝日新聞大阪本社 経済グループ記者

森 新一 (宮城県) 社会福祉法人はらから福祉会就労支援部 部長

中崎ひとみ (滋賀県) 社会福祉法人共生シンフォニー 常務理事

宮崎 栄二 (福岡県) 株式会社リフォーム三光サービス 代表取締役社長

守屋 栄利 (大阪府) 株式会社アイエー 代表取締役社長

水井 久友 (千葉県) 株式会社三愛ハート工房 所長

西村 悌子 (滋賀県) NPO法人社会就労センタースペースウィン 所長

赤桐 淳一 (和歌山県) NPO法人社会的就労支援機構 専務理事

杉井 健男 (千葉県) NPO法人千葉県障害者就労事業振興センター

コーディネーター

那須 信子 (滋賀県) 株式会社農 環 代表取締役社長

荷宮 将義 (滋賀県) NPO法人就労ネットワーク滋賀 理事

城 貴志 (滋賀県) 社団法人滋賀県社会就労事業振興センター

セルプコーディネーター

[ワーキングチーム]

戸田 浩司 (大阪府) 有限会社プロフィット 代表取締役

山口 俊介 (大阪府) 立命館大学経営学部 客員教授

有限会社かほり堂 店主

細川 隆司 (滋賀県) 有限会社トレードネット 代表取締役

社団法人 滋賀県社会就労事業振興センター

事業アドバイザー

[事務局]

鈴木亜矢己 (滋賀県) 社団法人滋賀県社会就労事業振興センター

フランチャイズシステムビジネスを

障害者就労事業に導入するための研究報告書

平成21年3月

社団法人 滋賀県社会就労事業振興センター

〒 525-0032 滋賀県草津市大路2丁目11‐15

電 話 077 - 566 - 8266

FAX 077 - 566 - 8277