サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の役割と現状と課題

「新ノーマライゼーション」2024年2月号

和洋女子大学 准教授

髙木憲司(たかきけんじ)

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(以下、「サビ児管」という)は、障害者自立支援法において創設(当時はサービス管理責任者のみ)され、各事業所におけるサービス・支援の質の担保を図るための職種であり、従前の経験に頼った支援を改善し、科学的な支援マネジメントを導入するための中核的存在として障害福祉改革の大きな柱の一つであったと思っています。

サビ児管の役割として基準省令では、箇条書きにしますと、以下の13項目になります。それぞれ関連がありますので、明確に分けられませんが、用語として拾ったものです。

| 1.個別支援計画の作成に関する業務 |

| 2.アセスメント |

| 3.連携 |

| 4.計画の作成に係る会議の開催 |

| 5.利用者への説明と同意、計画書の交付 |

| 6.モニタリング(少なくとも6か月に1回) |

| 7.利用者及び家族等との継続的な連絡 |

| 8.面接・記録 |

| 9.計画の変更 |

| 10.他事業所等への照会・把握 |

| 11.定期的な検討 |

| 12.自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援 |

| 13.他の従業者に対する技術指導及び助言 |

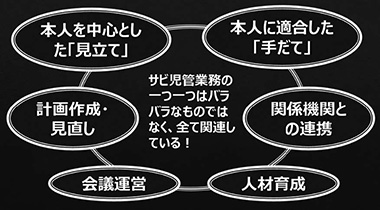

大きく分けると、アセスメント(見立て)と、個別支援計画の作成(手だて)、それに係る会議運営、計画の見直し、関係機関との連携、面接・記録、従業者に対する指導・助言と、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対する必要な支援ということになります。これらはすべて「本人の望む生活を支える」ための一連のプロセスであり、一つ一つの業務内容はバラバラなものではなく、すべて関連していることがわかります(図1)。

図1 サビ児管の業務の概要 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

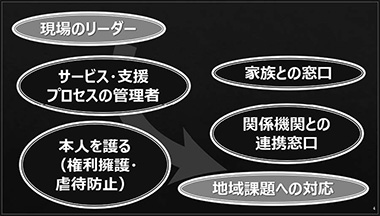

サビ児管は、現場のリーダー的存在であるといえます。サービスや支援のプロセスの管理者であり、本人の権利擁護者、虐待防止に責任を持つ立場でもあります。一方で、家族との連絡の窓口であり、事業所外部の連携の窓口でもあります。事業所の外に目を向けると、さまざまな地域課題があることもわかってきます。そもそも、自らの事業所が地域の社会資源そのものですので現場のリーダーであるとともに、地域の課題にも目を向けて、自事業所で対応できることがないか、考えていく立場でもあるといえるのではないでしょうか(図2)。

図2 サビ児管の役割 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

ただ、そうはいっても、日々の現場での支援に奔走されておられるサビ児管の皆さんですから、なかなか地域の課題に正面から向き合う時間が持てないということも現実だと思います。現在、徐々に各地域で地域生活支援拠点が整備される中、各事業所も地域の社会資源の一つとして、何ができるのかを考える機会も出てくると思います。自らの事業所が地域の中でどのような役割を持つ立ち位置なのか、ポジショニングを意識することも重要だと思っています。

例えば、うちは社会福祉法人なので重度障害者(行動障害のある方や医療的ケアのある方)の受け入れができるよう準備していこう、うちは発達障害で一般就労を目指している方をメインに見ていこう、うちは農福連携で農業との相性が良い方を見ていこうなど、それぞれの個性を持つ事業所があることで、地域の中で利用者の選択肢が増えていくのではないかと思います。

地域で障害福祉サービスを展開することは、他の事業所ともつながっていくということが求められます。今後、各地域で、自立支援協議会等の活用により、各事業所が地域における社会資源として連携を通じてより機能していくことを期待しています。

また、全国障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)では、国研修(就労コース)修了者及び戸山サンライズ研修修了者(就労系サービス管理責任者)を対象として、情報共有と専門職同士の交流を図り、サービスの質の向上とネットワークづくりに資する機会とする目的で、サビ児管指導者養成研修・専門コース別研修(就労コース)のフォローアップを兼ねた「就労支援スキルアップ研修会」を開催予定です。今後、就労コースだけでなく、他のコースも展開予定とのことですので、こちらもご期待ください。