自立支援協議会と連動して地域課題を解決~廿日市市障がい福祉相談センターきらりあの実践

「新ノーマライゼーション」2024年2月号

廿日市市障がい福祉相談センターきらりあ相談支援専門員

今田聡(いまださとし)

広島県廿日市市は、広島県の西部に位置する人口約11.6万人、面積は約490平方キロメートルの市です。日本三景のひとつであり、世界遺産にも登録されている厳島(通称、安芸の宮島)を有しています。

廿日市市障がい福祉相談センターきらりあ(以下、きらりあ)は、障がいに関する相談の総合窓口として、2009年に開設されました。きらりあでは、障がいのある人やその家族、関係者からの相談を受け、一人ひとりに合ったサポートの内容を一緒に考えていくことを目的とした基本相談等を主な業務として行っています。運営は、市から委託を受けた複数の事業所で行っており、きらりあには、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士など、さまざまな資格や経験を持つスタッフが在籍しています。相談は、電話、来所、訪問、メールなどのいずれでも受け付けており、年間約3,000件以上の相談を受け付けています。

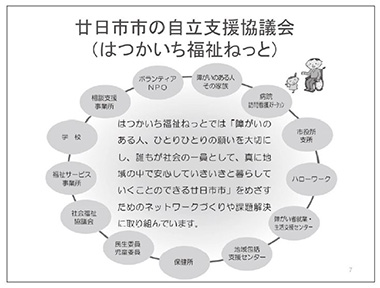

また、きらりあでは、市障害福祉課、市社会福祉協議会とともに自立支援協議会を運営していることも特徴の一つです。自立支援協議会とは、障がい福祉の施策や事業の推進に必要な事項について協議を行うための組織で、市町村が設置することとされています。自立支援協議会では、障がい当事者や事業所、行政機関が同じテーブルに着き、地域における障がい福祉の課題を話し合い、解決策を検討しています。

自立支援協議会の目的は、地域における障がい者等の支援を行うために、関係者が連携し、課題を共有し、その課題を踏まえて地域の支援体制の整備につなげていくことです。その他にも、障がい者計画の進捗状況の把握や必要に応じた提案や協議、地域における関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等に向けた協議などがあげられます。

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

廿日市市での自立支援協議会は、以下の部会で構成されています。(一部抜粋)

| 障がい別会議 | |

|---|---|

| 身体障がい部会 | |

| 知的障がい部会 | |

| 精神障がい部会 | |

| こども部会 | |

| 課題別会議 | |

| わかりやすい情報部会 | |

| わかりやすい情報発信プロジェクト 「手話言語&コミュニケーション条例」プロジェクト | |

| 就労支援部会 | |

| 福祉就労ワーキング 特別支援学校進路ワーキング | |

| 発達支援部会 | |

| 医療的ケア児(者)部会 | |

| 地域生活支援部会 | |

| 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムワーキング 余暇活動支援ワーキング 訪問介護事業所連絡会 防災プロジェクト 地域生活支援システムプロジェクト | |

| 相談支援部会 | |

| 学習・啓発部会 | |

| 権利擁護ワーキング “障害者週間”ワーキング “発達障害者週間”ワーキング | |

具体的な取組について紹介します。

地域生活支援システムプロジェクトは、国が示した「地域生活支援拠点等」を整備するため、廿日市市に必要な地域生活支援システムのあり方等を検討し、「障がいのある人が、地域で安心して暮らし続けることができる仕組み」をつくることを目的としています。プロジェクト立ち上げ当初は優先度の高い緊急時の対応の体制づくりとして「廿日市市地域生活支援システム緊急時受入等事業」の検討を行ってきました。国が示す「地域生活支援拠点等」の目的や主な5つの機能のうち、廿日市市で課題となっている、不足していること等を検討し、3つのワーキング「緊急登録すすめますワーキング」「福祉の魅力伝えますワーキング」「あなたのねがいききますワーキング」を立ち上げ、具体的な目標を立て、取組を進めています。

知的障がい部会では、家族会や本人・家族を支援している事業所が集まり、個人や一団体だけでは解決できない地域課題を共有し、行政や関係団体と連携しながら、その課題解決に向けて取り組んでいます。部会内の情報交換や学習会等の実施により、団体間の親睦も深まっています。具体的な取組として、知的障がいのある人が歯科を受診するにあたっての困りごと等を部会で取りまとめ、「歯科医師会との意見交換会」を市主催で行いました。また、避難行動要支援者避難支援制度の現状確認や意見交換を行ったり、市の選挙管理委員会事務局と一緒に模擬選挙を行っています。

発達支援部会では、ライフステージを通して、切れ目ない発達支援ができるような体制整備に向けた検討を行うことを目的としています。具体的な取組としては、発達障がいのある人の相談窓口リーフレット「ポジティブライフガイド」や「発達障がい支援ハンドブック」の作成と配布、障がい児支援関係事業所連絡会の開催、保護者向け学習会の開催などを行っています。

相談支援部会では、障害福祉サービス等の利用者全員に作成する「サービス等利用計画(障害児支援利用計画)」の提供体制整備及び相談支援専門員の資質向上を目的としています。主な取組として、避難行動要支援者の個別避難計画作成の着手や学習(「医療的ケア児者の地域の現状について」「感染予防について」)などを行っています。個別避難計画作成については、市の担当課から説明を受け、第一段階として土砂災害レッドゾーンの方を対象に取組を始めています。部会で行っている事例検討では、主任相談支援専門員を中心に内容を検討し、地域の相談支援体制の質の向上に向けた取組も行っています。

このような各部会(ワーキング・プロジェクト)では、障がい当事者や事業所、行政機関の出席も多く、活発な議論が行われています。また、自立支援協議会の取組をより効果的に行うために、以下のことに工夫しています。

- 障がい当事者や事業所が参加しやすいように、部会の開催日時や場所を工夫

- わかりやすい資料や説明を用意

- 意見や提案(要望)などを積極的に反映

また、参加している障がい当事者や事業所にとって、以下のような場となっています。

- 事業所や団体の意見や地域課題などを行政に伝えることができる

- 他の障がい当事者や事業所と交流し、情報交換を行うことができる

- 地域における障がい福祉の課題を解決するために、一緒に取り組むことができる

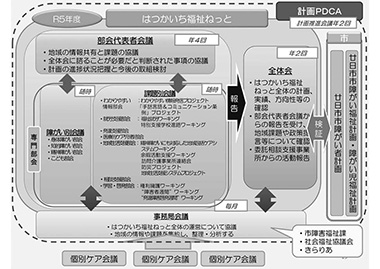

各部会で地域の課題を抽出し、それを障がい者計画などに反映できるようにまとめています。年に数回行っている計画推進会議では、「障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画」をPDCAサイクルで推進するため、自立支援協議会の各部会での取組や地域課題の共有など、計画の進捗状況の協議(確認)を行っています。参加しているサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者にとっては、さまざまな情報を把握・発信し、地域課題の課題解決に向けて、当事者、行政等とともに取り組むことができる場となっており、日々の業務において求められる包括的な視点を広げることにつながっています。

障がいのある人の地域課題を障がい福祉分野に関わる機関だけで解決するのは限界があります。これからは、いかに障がい福祉分野以外の人や機関、地域とつながっていくかが重要になってきます。また、自立支援協議会が機能していくためには、障がい当事者、地域、事業所、行政が連帯して、お互いができる部分を少しずつ出し合って課題解決に向けた取組を協働していくことが求められています。