トピックス-「改正」旅館業法~誰もが安心し気持ちよく宿泊できる環境を

「新ノーマライゼーション」2024年2月号

DPI日本会議 副議長

尾上浩二(おのうえこうじ)

2023年12月13日から「改正」旅館業法が施行されています。「改正」法案が6月に成立し、客が「迷惑行為」を繰り返した場合、ホテル・旅館側が宿泊を拒否できるという条文が新たに加わりました。後述のとおり、「障害者の宿泊拒否が広がりかねない」と大きな危機感を持って取り組んだ結果、障害者への宿泊拒否は認められないことが政省令や指針に明記されることになりました。

本稿では、そこに至るまでの検討の経過、障害者差別解消との関係で問題となった点、並びに今後の課題について、その検討に関わった立場から紹介します。

「過重な負担」を理由に宿泊拒否?!

「旅館業法」は旅館やホテルの運営等に関して定められている法律ですが、戦後まもない1948年に制定され、原則宿泊拒否は認められていませんでした。コロナ禍の中、マスク着用など感染対策への協力をめぐって客との間にトラブルが起きたことを理由に、業界が宿泊を拒否できるように求めて、改正の動きが持ち上がりました。

「障害の関係でマスク着用が難しい人はどうなるのか」と心配していたら、それだけではありませんでした。「過重な負担を繰り返し求め、他の宿泊者へのサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求」をした場合も、宿泊拒否できるような項目が新設されていたのでした(第5条第1項第3号)。

「原則、宿泊拒否はできない」とされている現行法下でも盲導犬等を理由にした拒否が後を絶たない状況なのに、事業者の裁量により「宿泊拒否可能」となると障害者に対する宿泊拒否が大手を振ってまかり通ってしまうのではないか、「過重な負担を求めたとみなされ宿泊拒否されるのではないか」と、合理的配慮を求めることをためらわせることにもなりかねない…大きな不安を持ちながら、検討会に参加することになりました。

検討会設置と団体ヒアリングで示された実態

7月から検討会1が始まりました。委員の多くは事業者や感染症対策関係者で、障害者関係は阿部一彦JDF代表と私、ハンセン病関係の方を入れても利用者側委員は19名中わずか3名という構成でした。

ただ、団体ヒアリングで障害者団体からの発表が大きな意味を持ちました。宿泊拒否の事例も含めて、実態に基づく意見が多数寄せられました。その一部を紹介します。

- 聴覚障害者のグループ15人ほどが県内のホテルに宿泊するために予約しようとしたところ、介助者がいないことを理由に何か起きた時に対応ができないとして宿泊を拒否された

- 精神障害者手帳を提示した女性がホテル側に事前に連絡していたにもかかわらず、チェックインの際に「安全上の理由」で宿泊を断られた。女性は、障害者差別解消法に基づき、ホテル側に対して差別的な扱いをやめるよう求めたが、そのやりとりで警察を呼ばれた

- 盲導犬を理由にした拒否は補助犬法や障害者差別解消法が制定された今でも続いている。積極的に対応してくれる一部の事業者はあるが、多くは理解されないままなのが現状

- 表面上は問題行動ととられる行動も障害特性から生じている場合もあり、表面上の行為だけを見て宿泊拒否の事由とすべきではない

- 合理的配慮を求めたら宿泊拒否をされないか心配。当事者を交えた形でしっかりと研修してほしい

- 今年6月、重度障害者に通所支援を提供する生活介護事業所の職員が、ホテルに予約の電話をした際に「知的障害者の団体です」と伝えたところ、ホテルの職員から「そういう団体の予約は、会社として受け付けていません。コロナ禍以来、会社としてそういう団体の予約は受けないことになっています」と言われ、宿泊の相談すら受け付けてもらえなかった

「社会的障壁除去の求め」は宿泊拒否の理由にならないことを明記

団体ヒアリングをはさんで4回の検討会が開催され、10月10日にとりまとめがなされました。「改正」法においても障害を理由にした宿泊拒否は認められず、「社会的障壁の除去を求めることは、新たな宿泊拒否の理由には当たらないことが明記されました。

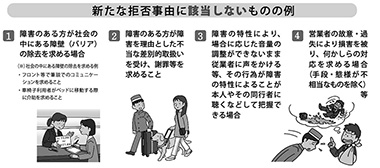

「改正」旅館業法に関する厚生労働省のサイト2には、「新たな拒否事由に該当しないものの例」として、以下のように記述されています(図)。

図 新たな宿泊拒否に該当しないものの例 (厚生労働省作成ポスターより) (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

1. 障害のある方が社会の中にある障壁(バリア)の除去を求める場合

(※)社会の中にある障壁の除去を求める例

- フロント等で筆談でのコミュニケーションを求めること

- 車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること

2. 障害のある方が障害を理由とした不当な差別的取扱いを受け、謝罪等を求めること

3. 障害の特性により、場に応じた音量の調整ができないまま従業者に声をかける等、その行為が障害の特性によることが本人やその同行者に聴くなどして把握できる場合

4. 営業者の故意・過失により損害を被り、何かしらの対応を求める場合(手段・態様が不相当なものを除く) 等

ここで「社会的障壁の除去を求める場合」としている点に注目してください。障害者差別解消法では「社会的障壁の除去のうち、実施に伴う負担が過重でないもの」を合理的配慮としています。しかし、合理的配慮の建設的対話の最初の段階では、相手側の事情が不明だから「過重な負担」を求めることはあるのです。

例えば,私は入浴する際、シャワーチェアが必要です。最近では備品としてシャワーチェアを貸してくれるホテルもあります。しかし、初めて泊まったホテルではシャワーチェアを持っているかどうか分かりません。シャワーチェアがない時は、私にとってはパイプ椅子を貸してもらうだけでもバリアは軽減されます。こういった場合、最初は「シャワーチェアを貸してほしい」と求めることになります。これだけを取れば「過重な負担」ということになります。その後、ホテル側と相談をして「パイプ椅子を貸す」という「代替措置」の提供にたどり着きます。このプロセスが「建設的対話」ということになります。

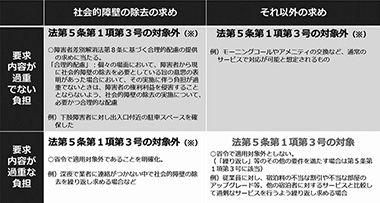

このように、合理的配慮と建設的対話は不可分のものです。そして、建設的対話の当初においては、相手の事情が分からないため「過重な負担」を含むものも求めることがあり得るのです。そのことをもって「宿泊拒否の理由」とされないようにするために、ここでは「社会的障壁の除去の求め」としているわけです(表)。

表 社会的障壁の除去と「迷惑行為」 (厚生労働省資料より) (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

以上のように、ヒアリングで寄せられた事例や意見提起を元に議論し、障害者の宿泊拒否につながることのないような規定とすることができました。しかし、実効性を持たせるためには、障害当事者が参画した研修プログラムの作成と実施が不可欠です。また、あってはならないことですが、万が一宿泊拒否にあった時にも泣き寝入りせずに済む相談窓口が求められます。

政省令・指針がしっかりと守られて、障害の有無にかかわらず安心し気持ちよく宿泊できる環境が整備されることを期待します。

1 厚生労働省 改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/ryokangyouhou-kentoukai_00005.html

2 厚生労働省 旅館業法改正

https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/