あいち医療的ケア児支援センターの活動

「新ノーマライゼーション」2024年3月号

社会福祉法人むそう 理事長・日本福祉大学 客員教授

戸枝陽基(とえだひろもと)

1. はじめに

2021年9月、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されました。

第一章総則第一条で、「この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする」と定めています。

医療的ケア児及びその家族の社会的環境整備の方向性を指し示す理念法的な性格が強いこの法律において、唯一具体的な支援施策として医療的ケア児支援センターが盛り込まれたのは、法律が指し示す未来を構築する根幹となる機関として期待されてのことです。

2. 愛知県における医療的ケア児対策

愛知県においては、医療的ケア児の家族を中心として、支援サービスがなければ自分たちで創り出すという力強い運動が続いてきていました。

大村秀章知事を先頭とした心ある行政が、家族会の運動や医療福祉関係者の請願を受け入れる形で、2019年「愛知県医療的ケア児者実態調査」を行いました。

県内3分の1の医療的ケア児が在住する名古屋市も、愛知県と調査項目をすり合わせ、クロス集計ができる形に整えて、同じタイミングで実態調査を行いました。

医療的ケア児は、周産期母子医療センターがある高度医療ができる小児科のある病院を頼り、小さな自治体から大きな自治体に移り住むという特性があるので、その移動の有無やその後の定住場所などを掴むことが対策を講じるとして重要であるので、県と中心的な位置づけの政令指定都市が足並みを揃えて調査をすることは、とても意義のあることです。

愛知県の調査は、基礎自治体に照会する形になりました。これは、自分の行政区に医療的ケア児が何人いるのか、どんな状態かを自治体ごとに確認することを求めることになります。

初めて医療的ケア児の実態把握に動いた自治体も多く、県内隅々まで、医療的ケア児及びその家族の実態把握の波が届くというソーシャルワーク的効果があり、これを契機に自立支援協議会の専門部会として医療的ケア児対策を考える自治体も現れるなど大きな成果がありました。

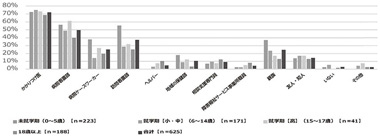

調査結果からは、医療的ケア児及びその家族が、社会サービスを利用しながら暮らしの構築をしていくにあたり、相談相手のほとんどが医療者(かかりつけ医:72.0%、病院看護師:49.4%、訪問看護師:37.3%の順)で、福祉サービスの相談支援とつながりにくいという課題が浮き彫りになりました(図1)。

図1 医療的ケア開始時点の相談相手 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

3. あいち医療的ケア児支援センターの設置

介護保険制度においては、医療的ケアが必要となった方が退院して在宅生活に移行するとすれば、退院前にカンファレンスが院内で開かれ、退院初日からその方の医療的な配慮を共通認識とする医療・介護・リハビリテーションのチームが支援に当たります。

この在宅移行の流れを医療的ケア児にも当たり前に届けることを目標に、まずは、これらのマネジメントをする体制構築をする、マンパワーの育成が課題となりました。

介護保険制度におけるケアマネージャーは、障害者相談支援専門員に追加研修である医療的ケア児等コーディネーター研修を受講して対応いただくこととして、愛知県と名古屋市が合同で研修を行い人材養成に務めました。

その上で、医療的ケア児及びその家族が、ワンストップで相談支援につながれる窓口構築の必要性が課題となったところで、医療的ケア児支援センターの設置に国から補助が受けられることになり、設置に至りました。

医療的ケア児は、医療機器などに依存する者も多いため、より暮らしに近い相談支援窓口を設置する目的で、県内を7ブロックに分けてセンターを設置しました。

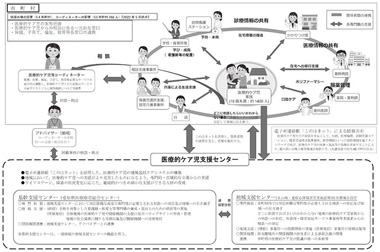

各医療的ケア児支援センターに相談が寄せられると、センターが医療的ケア児の支援に専門性のあるアドバイザーと共に、相談者の居住する地域の医療的ケア児等コーディネーターに伴走する形で関わっていきます。

医療的ケア児等コーディネーターをケースの課題解決の中で、相談者の長期にわたる伴走支援者となるように育成していきます(図2)。

図2 愛知県における医療的ケア児への支援 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

4. さらにより身近な相談支援体制へ(名古屋市の取り組み)

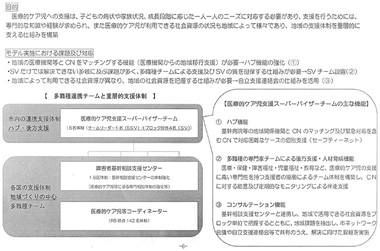

名古屋市では、愛知県の医療的ケア児支援センターと連携しながら、さらに独自の相談支援体制構築を2024年春から実施することとなりました。

名古屋市独自で、チームリーダーと4人(市内を4ブロックに分けて1人ずつ)の医療的ケア児専任の相談支援員を置きます。さらに市内16か所の基幹型相談支援センターには、医療的ケア児等コーディネーターを置くことを委託条件として求めます。そうすることで、社会資源開発等、計画的に進めやすくするとともに、市内の相談支援ニーズに漏れなく対応することを目指します(図3)。

図3 医療的ケア児支援スーパーバイザーモデル事業実施に向けた重層的な相談支援イメージ(案) (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

県と基礎自治体が重層的に相談支援体制を構築することが、医療的ケア児及びその家族を包括的に支える安心安全な支援には必要不可欠だと思います。