「医療的ケア児者を応援する市区町村長ネットワーク」の目指すもの

「新ノーマライゼーション」2024年3月号

岐阜県飛騨市長

都竹淳也(つづくじゅんや)

医療的ケア児者をしっかり応援できる地域をつくろう。そんな想いを持った全国の市区町村の首長が集まり、令和5年11月15日に「医療的ケア児者を応援する市区町村長ネットワーク」を立ち上げました。私はこのネットワークの立ち上げを提唱し、現在、会長を務めています。呼びかけに応えて、参加してくださった加盟首長は40名。これからの医療的ケア児者支援の中核となる大事な仲間です。

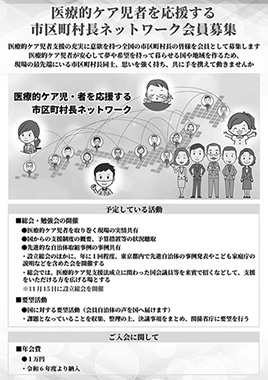

ネットワークの会員募集フライヤー~志ある首長の参加を呼びかけている~ (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

医療的ケア児者支援の課題

私が医療的ケア児者の支援に関わることになったのは、市長になる前の岐阜県庁職員時代のことでした。平成24年4月に「地域医療推進課障がい児者医療推進室長」を拝命した私は、医療的ケアを要する方を含む重症心身障がい児者の支援が十分に行き届いていない実態を知り、看護師等の研修や短期入所事業所の拡大、小児在宅医療など、さまざまな事業に取り組んできました。また、医療的ケア児のいる多くのご家庭を訪問し、ご家族の子どもさんに対する深い愛情や在宅での看護・介護の実態、家族同士のつながりなどを知り、「重症心身障がい在宅支援センターみらい」の立ち上げなども行ってきました。

平成28年3月に飛騨市長に就任してからは、障がい児者支援を市政の最重点として位置付け、さまざまな施策を展開する一方、平成30年4月には人工呼吸器を装着した神経難病の女性を市の会計年度任用職員として採用しました。翌々年、彼女は亡くなってしまいましたが、ユニバーサルトイレの設置に向けた調査や重度障がい者の立場から見た観光マップの制作などの成果を残し、市としての受け入れ経験も、民間事業所での医療的ケア者雇用の支援策につながりました。

こうした経験を重ねる中で感じてきたことは、医療的ケアを要する方々とご家族の暮らしは多くの困難があり、その支援が強く求められているにもかかわらず、全国的にまだまだ十分な水準に至っていないことです。医療・福祉・教育・就労などいずれの分野においても支援人材が不足しており、財政措置なども行き届いていないのが実情です。

その大きな理由は、役所自体の関心が必ずしも高くないことにあると私は考えています。現場の担当者が強い熱意を持っていても、役所全体となると認識が弱いケースも多いと感じています。また、医療的ケア児者支援は、都道府県が中心となっており、生活現場に密着している市区町村の役割がまだまだ弱いのが実態です。

市区町村長ネットワーク設立の経緯

これを打破するためには、市区町村がもっと前に出ることが必要であり、そのためには、首長自身の理解と決断が鍵を握ると強く感じてきました。予算配分や職員の配置を行うことができ、国に対して現場の実情を直接訴えることができる首長が必要性を感じれば、支援は大きく進展します。また、首長自身が医療的ケア児者支援に想いがあると職員が知れば、役所のムードも変わってきます。

そこで考えたのが、全国の首長による組織づくりでした。国においては、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(以下、医療的ケア児支援法)」が超党派の議員立法として制定、施行され、都道府県における医療的ケア児支援センターの設置をはじめ、さまざまな支援措置が動き出しており、今が好機だと考えました。

全国には有志の首長で構成されるさまざまな組織があります。私自身も、自転車の活用や無電柱化といった観光やハード整備に関する組織や、地域共生や福祉に関する団体にも参加しています。同様に、医療的ケア児者支援の組織があってもいいのではないかと考えました。

しかし、こうした組織をつくるためには、全国1700以上の自治体の中から、想いのある首長を探すことが必要です。また、それを支えてくれる事務局組織も不可欠です。

そうした考えと課題を令和4年9月に行われた日本小児在宅医療支援研究会において発表したところ、さっそくさまざまな支援のお申し出をいただきました。とりわけ、医療的ケア児支援法制定の中核的な役割を果たした超党派の国会議員の勉強会「永田町こども未来会議」においては、野田聖子衆議院議員をはじめ、党派を超えた国会議員の先生方からの後押しをいただき、さらに一般社団法人医療的ケア児等コーディネーター支援協会からは事務局を務めるとのお申し出をいただきました。本当にありがたいことでした。

さらに、全国市長会などの場で何人かの付き合いのある市長たちに声をかけると、議員時代に医療的ケア児者支援の充実に取り組んだ経験のある市長や、ご家族からの要望を受け、なんとかしたいと思っていたという市長、すでに積極的な支援策を講じておられる市長など、17名の方々が発起人として名乗りをあげてくださいました。そして、構想から1年余、昨年11月に東京都内で設立総会を開き、ネットワークが誕生しました。

参加している首長の中には、医療的ケアを要するお子さんをお持ちの当事者もいます。石井宏子千葉県君津市長は、人工呼吸器をつけた子どもさんがおられ、設立総会の際には、家族としての想いを話されました。こうした当事者の市長が参加されたことも意義深いことだと感じています。

想いのある首長を増やすことが最大の目的

このネットワークの最大の目的は、医療的ケア児者支援に対して想いのある首長を増やすことです。そのためには、首長自身がご家族などの声を直接聞き、ご家族の生活実態を直接知ることが活動の柱になると考えています。

設立総会においても、医療的ケア児や重症心身障害児に特化した多機能型デイサービス事業を運営されている茨城県古河市の一般社団法人Buranoの秋山政明理事にご講演をいただきました。秋山さんご自身も医療的ケア児の父親であり、実際の暮らしについてのお話は、参加した首長に深い印象を残しました。また、医療的ケア児者の暮らしをよく知る医療的ケア児等コーディネーター支援協会の皆さんに事務局を務めていただいていることから、この点については力を入れることができると考えています。

具体的な活動は令和6年度からとなりますが、医療的ケア児者支援について優れた取り組みをされている自治体を表彰する「優良自治体アワード」や「優良自治体事例共有会」などを計画しています。さらに、首長の集まりである強みを活かし、会員自治体へのアンケート調査に基づき、国会議員や関係省庁への提言や要望などを行っていきたいと考えています。

医療的ケアを必要とする我が子のために、24時間365日、心身を削って懸命に介護・ケア・子育てにあたるご家族が救われ、夢と希望の持てる人生を歩むことができる国・地域をつくるために、志ある首長と共に手を携え、頑張っていきたいと考えています。