地域で暮らす・支える-地域生活支援拠点等の整備-浜松市における地域生活支援拠点等の整備

「新ノーマライゼーション」2024年3月号

浜松市健康福祉部障害保健福祉課

柴田多美子(しばたたみこ)

概要

浜松市は、静岡県西部にある南北に73km、東西に52kmある全国第2位の面積をもつ政令指定都市で、令和6年1月1日に、それまで7区あった行政区を3つの区に再編しました。

人口は、790,580人(令和5年4月1日現在)で、障害者手帳所持者は、身体障害者手帳24,436人、療育手帳8,289人、精神障害者保健福祉手帳7,615人となっています。

この広い市域における相談支援体制は重層的な相談支援体制を整えており、第3層目となる障がい者基幹相談支援センターを1か所、第2層目となる障がい者相談支援センターを市内に5つ設けた相談圏域に各1か所設置し、これらのセンターの業務を共同企業体へ委託しています。また、第1層目の指定特定・一般相談支援事業所は48事業所(令和5年4月1日現在)あります。

第2層目の「障がい者相談支援センター」は、令和6年度より7か所にすることを予定しています。

地域生活支援拠点等整備につきましては、第3層目の障がい者基幹相談支援センターへコーディネーター業務を委託し事業を実施しています。

経過

第2次浜松市障がい者計画及び第4期浜松市障がい福祉実施計画において、計画最終年度の平成29年度までに障がい者基幹相談支援センターを設置することとしていました。そのため、平成28年度に委託で実施している障害者相談支援事業の受託者や関係団体と意見交換を行い、浜松市における障がい者基幹相談支援センターの設置の方法について検討しました。

障がい者基幹相談支援センターは、すべての障害についての地域の相談支援体制の強化を図る等の役割を担い、高い専門性が求められます。専門性のある人材を市で確保することは難しいため、指定特定・一般相談支援事業を実施する法人等の条件で公募型プロポーザル方式により事業者を募集し、業務を行うこととしました。

地域生活支援拠点等整備についても、市域全体で整備することとし、市内の社会資源を活かした面的整備で行うこととしました。また、地域生活支援拠点等整備は、相談対応から見える地域の状況等を踏まえ体制を整える必要があることから、障がい者基幹相談支援センターに業務を追加して実施することとしました。

公募型プロポーザルの結果、地域生活支援拠点等整備の機能の1つである緊急時対応の受け入れを視野に入れ、短期入所事業を実施する指定特定・一般相談支援事業所のある5法人による共同企業体から事業提案があり、共同企業体との契約締結により、平成30年4月からの開始となりました。

現状

現在、地域生活支援拠点等整備の目的である2つの内容を主軸に事業を進めています。

1つ目の緊急時の迅速・確実な相談支援の実施や短期入所等の活用については、障がい者基幹相談支援センターの相談員による24時間365日の相談体制を整備していますが、緊急時が発生しない体制づくりが必要なため、事前に緊急時が見込めない家庭を把握する登録制をとっています。対象となる家庭の把握は、指定特定・一般相談支援事業所や障がい者相談支援センターで対応した事例から判断し、障がい者基幹相談支援センターとの連携により事前に体制を整えるという流れで行っています。これにより、緊急時が発生しても、比較的スムーズな支援が可能となっています。

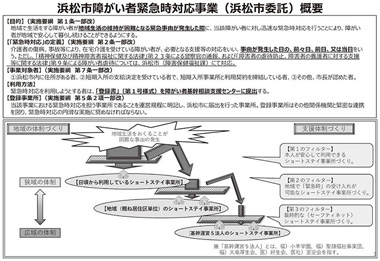

しかし、すべての対象者の把握をすることは難しく、登録されていない人の支援が必要になる場合が多く、受け入れ先の調整に時間がかかる事例が出ています。そのため、障がい者基幹相談支援センターの受託法人が最終のセーフティネットとなるよう地域生活支援拠点等整備における3層の受入構造を整備しました(図1)。

図1 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

これにより、対象となる家庭の安心した生活につながっていると感じています。

2つ目の目的である体験の機会の提供を通じて施設や親元からの自立生活への移行に向けた支援提供体制の整備ですが、浜松市では、ウィークリーマンションを活用した一人暮らし体験の場を提供しています。

この事業では、宿泊体験に加え、家事や買い物、施設への通所等も体験する場としており、施設や病院からの地域移行だけではなく、親元からの自立に向けた体験の場としても活用いただいています。実際に、長期にわたり入院されていた人がこの事業の利用により、退院につながった事例も出ています。

この事業については、相談支援事業所だけではなく、精神科病院や特別支援学校へも説明を行うことで利用希望が増加しています。

これらの目的達成のために実施する事業につきましては、「人材」や「地域との連携」がなければ進みません。障がい者基幹相談支援センター設置の際の関係法人との調整でもあがっていた「地域全体での支援」の構築のため、地域全体で支援できるよう「人材育成」や「地域づくり」も進めています。特に「医療的ケア児」や「強度行動障害のある人」への支援者の養成が求められており、フォローアップ研修等を開催しています。

今後

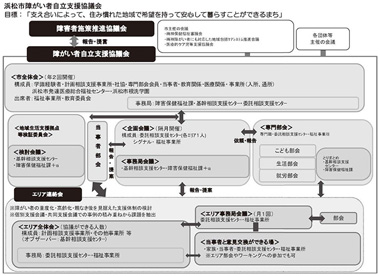

地域生活支援拠点等整備の検証を行う場として「検証委員会」を障がい者自立支援協議会の中に設置しています(図2)。

図2 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

この検証委員会において「市全体で体制を整えるだけでよいか。対象の人の身近な支援であるか」との意見が出されました。また、「緊急時が発生した時に、短期入所事業所につなぐことだけが対象の人に本当に必要な支援となっているか」との意見も出ました。

浜松市の第3次障がい者計画の理念は「支え合いによって、住み慣れた地域で希望を持って安心して暮らすことができるまち」です。広い市域であるため市全体での体制整備では「住み慣れた地域」とはいえませんし、「住み慣れた自宅」での生活を希望する人もいます。

そのため、「短期入所を利用するか」「在宅生活を継続するか」等複数の選択肢があると、対象の人が望む生活が選択できるのではないかと思います。

浜松市では、障害者の支援体制を協議する障がい者自立支援協議会に相談圏域ごとにエリア連絡会を設けています。エリア連絡会では、各相談圏域にいる支援を必要とする人がより身近な地域で支援が受けられるよう必要な体制を協議しており、今後は、地域生活支援拠点等の機能を基に検討を進めることとしました。支援を必要とする人が、希望する地域で希望する支援を選択できるよう検討していきたいと思っています。