重い障害のある人の仕事と環境~テクノロジーを活用した社会参加~

「新ノーマライゼーション」2024年8月号

島根大学

伊藤史人(いとうふみひと)

1. はじめに

この20年で情報通信技術(ICT)の進歩と普及が進んだことで、重い障害があっても就労できる環境がつくりやすくなりました。支援機器の進化により、動けない人もパソコン等を使って働けるようになりました。仕事を見つける際には、クラウドソーシングによるマッチングが広く行われるようになり、自分のペースで働きやすくなりました。

さらに、寝たきりのような超重度障害者も重度訪問介護制度等を活用して、これまで障害者施設で一生暮らすような人たちも、一般社会の中で自立して暮らしながら社会参加できるようになったのです。

2. テクノロジーの進化による「仕事」の変化

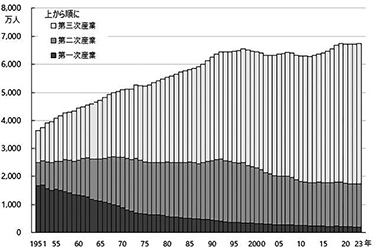

ICTの進歩と普及により、社会の「仕事」が大きく変わってきました。50年前は今ほどテクノロジーが発達しておらず、就労人口の約50%が農業や漁業などの第1次産業に従事していました[1]。今では、日本においては第3次産業に従事している人が60%を超えています[2]。つまり、この50年で「仕事」が大きく変化し、過去にはなかった仕事がたくさん生まれました。中には障害者でも従事できる仕事も数多く現れたのです。2023年の統計では、障害者雇用は64万人であり、前年比4.6%の増加になっています[3](図1)。

図1 産業別就業者数の推移(第一次~第三次産業)[4] (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

その中でも代表的なものが、リモートワークとの相性がいい専門スキルやクリエイティブな能力を生かした業務といえるでしょう。例えば、Webサイト制作・プログラム開発・グラフィックデザイナーやライターなどがあげられます。電話やチャットなどによるカスタマーサービス、教育関連職ならオンライン教師などもあります。

特別なシステムがなくても、インターネット環境、スマホ・パソコン・ブラウザやオンライン会議アプリがあれば、業務上のあらゆるやり取りが可能です。

ただし、いずれの職種もスキルや実務経験が必要であり、業務の中でさまざまな事務処理も発生することから、一般的な社会経験も要求されます。やはり、実務経験のない障害者や特別支援学校を卒業したての若者が働くには困難と言わざるをえません。テクノロジーや環境がそろっていても、就労が叶わない現状が歴然とあるのです。それでも、努力と工夫で誰にも替えのきかない働きをしている方々がいるのもまた事実です。

3. 障害をアシストするモノやサービス(表1)

重い障害があっても活用できるモノや、仕事をする上で便利なサービスがあります。テクノロジー活用をすることで、障害由来の不便を軽減することができ、オンラインサービスを活用することで、自分に合った仕事に出会うことができます。

また、学校への遠隔登校ではロボットによるものが試行されはじめ、重い障害があっても学校生活を継続しやすくなってきました[5]。

表1 アシストしてくれるモノやサービスの一例

| 困難 | 支援機器やアプリケーション |

|---|---|

| 見えない 見えにくい | スクリーンリーダー(JAWS・PC TlkerWindows/iOS)・拡大表示(Windows/iOS)・紙のデジタルデータ化(PDF) |

| 聞こえない 聞こえにくい | 難聴用スピーカー(コミューン・ミライスピーカー など)・補聴器(ロジャー・インテント)・デジタル録音機(汎用品)・UDトーク・ノートテイクシステム(IP TALK) |

| 動かない 動かしにくい | 各種スイッチ(押しボタンスイッチ・センサースイッチ・生体電位スイッチ・呼気スイッチ 等)・視線入力装置(Tobii EyeTracker 5)・意思伝達装置(miyasuku EyeCon SW・eeyes・OriHime Eye・Hearty Ladder など) |

| 外出できない 外出しにくい | 遠隔会議(Zoom・Teams など)・分身ロボット(OriHime)[6]・テレロボット(kubi・Double3・temi など)・メタバース(ZEPETO・Cluster など)・デジタルショールーム(Avatar Twin) |

| 仕事が見つからない 仕事が見つけにくい | クラウドソーシング(クラウドワークス[7]・ランサーズ・クラウディア など)・障害者雇用プラットフォーム(エンカク)・動画共有サイト(YouTube) |

4. 「仕事」における「障害」が生み出す価値

一般就労においては、重い障害がある方の生産性は低くならざるを得ず、どうしても低賃金になってしまいます。一方で、世の中には障害特性を利用して独自の価値を提供する人々もいます。特にアートの分野では、株式会社ヘラルボニーがダウン症や知的障害者による作品を商品化し、社会に新しい価値をもたらしています[8]。

ここでは、5名の障害者の「仕事」を少し覗いてみます。

○脳性まひの山下智子さん、機器開発のアドバイザーに(図2)

※掲載者注:写真の著作権等の関係で図2はウェブには掲載しておりません。

東京都内で重度訪問介護を活用して一人暮らしをしている山下智子さん。脳性まひのため四肢不自由で言語障害があります。好奇心旺盛でどんなことにも興味を持つ、たいへん理知的な女性です。ジョイスティック等の入力支援機器を使いこなし、SNSで情報発信も積極的に行っています。

多趣味な山下さんなので音楽への情熱も強く、新しい電子楽器開発のアクセシビリティアドバイザーとなりました。障害の有無にかかわらず演奏できる楽器を切望していた山下さん、『「わがままと、ダメ出し」を伝えるなんて、私にピッタリな役割りでしょ?』とのこと。障害当事者だからこそ気付けることがたくさんありました。

○遠位型ミオパチーの織田友理子さん、社会起業家に(図3)

※掲載者注:写真の著作権等の関係で図3はウェブには掲載しておりません。

普通なら寝たきりになるほどの身体状態にもかかわらず、子育てのかたわら自ら動いて一般社団法人を設立した織田友理子さん。遠位型ミオパチーという筋肉の難病により、会話はできるものの今では手足が動かせません。身の回りのことは夫やヘルパーさんが担っています。自分の生活だけでも大変ですが、社会課題の解決を図るために団体を立ち上げ、バリアフリー情報をスマホで収集して共有するWheeLog!アプリを開発し運営しています。

日々やりとりするたくさんの文書やメールなどは、視線入力と音声入力を併用して行っています。視線入力はマウスの動きとして、音声入力はキーボードによる文字入力として使い、効率のよいパソコン操作を実現しました。

○ALSの真下貴久さん、社長になり発病前よりも高収入に(図4)

※掲載者注:写真の著作権等の関係で図4はウェブには掲載しておりません。

ALSでベッドでの生活になった真下貴久さん。発病後に介護事業所を立ち上げ、さまざまな仕事も行ったことで、発病前よりも所得が上がったとのことです。

仕事としては、介護事業所の経営、システム開発のアドバイザー、大学・介護施設などでの講義活動、株式・債券・不動産・FX投資等。決算書の作成やヘルパーのシフト調整など、細かい法定帳簿も作成します。データベースを扱うのが得意なのでSQL文(データベースへの命令文)を作成することもあるそうです。

視線入力の設定は、注視時間0.15秒。ほぼ一瞬見ただけで文字が入力されるので、文字入力時には頭には常に文章ができあがっていないと操作が継続できません。おそらく、日本いや世界でもトップクラスの入力速度でしょう。

○筋ジストロフィーの岡元雅さん、結婚そして個人事業主に(図5、図6)

※掲載者注:写真の著作権等の関係で図5・図6はウェブには掲載しておりません。

筋ジストロフィーにより、車いす生活の岡元雅さん。大学では情報システムを学び、趣味のオンラインゲームで全国の人たちと交流を拡げていきました。得意のパソコンを活用し、個人事業主としてオンラインショップを運営するに至りました。入力機器はすべて自分で選定し、パソコン環境は独自の工夫を凝らしたものでした。

さらに、ヘルパーの女性に視線入力を教えたことがきっかけで結婚したのです。重度の障害当事者が健常女性と結婚するのは極めて珍しいといえるでしょう。筆者は「視線入力ですべてを手に入れた男」と名付けました。

岡元さんは、2023年人生を引退しました。同じ筋ジストロフィーの仲間や重度障害者たちに多くの希望を与えたのは間違いありません。

○盲ろう&四肢不自由の橋本紗貴さん、学校の先生をめざす(図7)

※掲載者注:写真の著作権等の関係で図7はウェブには掲載しておりません。

本特集でも寄稿している橋本紗貴さん、大学生時代には病気が進行して盲ろう&四肢不自由の状態となっていました。大学での教室移動はもとより、講義の声はほぼ聞こえず、板書もほぼ見えない状態でした。「聞こえない」「見えない」をアシストしたのがICT機器でした。橋本さんは自身で工夫して機器を構成し、お母さんが設置。板書やノートテイクは大学の支援によりノートテイクシステムで実現していました。

2回目の教員採用試験で合格した橋本さん、今はどんな教員生活を送っているのでしょうか。寄稿文が楽しみです。

おわりに

技術の進化や価値観の多様化により、重い障害があってもできる仕事が増えています。一方で、障害児への教育は古いままのケースが多いようです。特別支援学校では、タブレットやパソコンを使った授業はあるものの、教材としての利用にとどまり、それらを活用した仕事につながっていません。子どもの可能性を引き出すICT活用が期待されます。

成人であれば、今あるテクノロジーを活用することで、20年前とは比較にならない多様な活動が可能になりました。それを支援する人の不足はあるものの、社会で大活躍する重い障害のある方はどんどん増えていくでしょう。

【参考文献】

[1] 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果, https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka/pdf/outline_02.pdf, 統計局

[2] 就業者・雇用者の動向,https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/23/dl/23-1-1-2_02.pdf, 厚生労働省

[3] 令和5年障害者雇用状況の集計結果, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36946.html, 厚生労働省

[4] 産業別就業者数, https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0204.html, 独立行政法人労働政策研究・研修機構

[5] アバター学校生活参加支援コミュニティ, https://avatar-tele-edu.com/

[6] 分身ロボットOriHime, https://orihime.orylab.com/

[7] クラウドワークス, https://crowdworks.jp/

[8] 株式会社ヘラルボニー, https://www.heralbony.jp/