神奈川県における「インクルーシブ教育実践推進校」の取組

「新ノーマライゼーション」2024年12月号

神奈川県教育委員会教育局インクルーシブ教育推進課

グループリーダー(兼)指導主事

二宮雄治(にのみやゆうじ)

指導主事

幡野仁哉(はたのまさや)

本県では、「生徒の学びと成長にとって何が必要かという視点を最優先にする」という基本的な考え方に立って、平成28年度からすべての県立高校で改革に取り組んでいる。インクルーシブ教育実践推進校(以下、実践推進校)の指定は、その取組の一環である。本稿では、実践推進校の取組と本県の今後のインクルーシブ教育の展望について紹介する。

1. はじめに

〇支援教育の理念

本県では、「すべての子どもたちを対象に、一人ひとりの教育的ニーズに適切に対応していくことを学校教育の根幹に据える」という支援教育を掲げている。

この支援教育の理念に基づき、インクルーシブ教育の推進の考え方を、「共生社会の実現に向け、すべての子どもが同じ場で共に学び共に育つことをめざす」としている。インクルーシブ教育の推進に向けた取組の一つとして、全員参加型の教育制度の充実を目指し、次の3点を大切にしている。

- すべての子どもに対して、さまざまな教育的ニーズに対応した特色のある学校が用意されていること。

- 多様な選択肢の中から、志願先を自ら選ぶことができること。

- 入学の仕組みが工夫されていること。

〇さまざまなタイプの公立高校

本県では、さまざまなタイプの公立高校を設置し、自分に合った学校を選べるようになっている。

例えば、「中学校までに持てる力を十分に発揮できなかった生徒に対して、学び直しを中心にこれまで以上に学習意欲を高める取組を行う学校」、「1日約4時間の授業を受けてゆっくりじっくり学ぶ昼間定時制の学校」、「一人ひとりの生活スタイルや学習のニーズに合わせて時間帯を選んで学べる学校」など、幅広い選択肢から志願先を自ら選べるようになっている。また、さまざまな募集区分や受検の方法を設定している。

実践推進校も、こうしたさまざまなタイプの選択肢の一つである。

〇入学者選抜の工夫

本県では、拡大した問題用紙の配付や試験時間の延長などの必要な配慮を行い、障がいのある生徒も受検しやすい環境整備に取り組んできた。

しかし、知的障がいのある生徒については、学力検査が一つの課題となっていた。そこで、入学者選抜制度を工夫し、障がいのある生徒が高校教育を受ける機会を拡大したものが実践推進校における特別募集である。

特別募集の検査は面接とし、実施した結果を基に選考を行っている。志願にあたっては、以下の条件をすべて満たす人を対象としている。

- 全日制の課程の志願資格を満たしている人

- 知的障害のある人

- 高等学校での学習や生活について理解し、入学意欲のある人

※「令和7年度神奈川県公立高等学校入学者選抜募集案内」より抜粋

2. 実践推進校における教育活動

〇実践推進校のねらい

すべての生徒がともに学ぶ経験を通して、互いに認め合い、多様性を尊重する態度を養ったり、互いのよさを生かして協働する力を育んだりしながら成長することを目指している。

〇実践推進校の拡大

本県では、平成28年度から令和9年度までの12年間を3つの計画期間として県立高校改革に取り組んでいる。

1期(平成28年度から令和元年度)では、3校を指定し、弾力的な教育課程の編成や教室環境の整備等、すべての生徒が高等学校で学ぶための実践及び研究がスタートすることとなった。一人ひとりに応じたきめ細かい学習支援や進路指導の結果、令和2年3月に初めての卒業生を輩出するとともに、進学(大学・専門学校)や職業訓練機関、就職等、それぞれの希望に応じた多様な進路選択につながった。

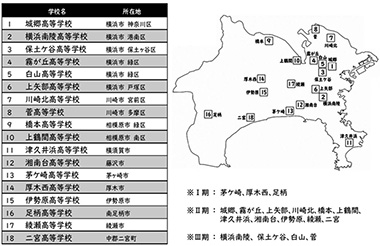

こうした取組を丁寧に積み重ね、2期(令和2年度から令和5年度)においては11校、3期(令和6年度から令和9年度)においては4校を新たに指定し、実践推進校は18校に拡大した(図1)。現在では、特別募集によって入学した生徒が18校全体で600名ほど在籍している。

図1 実践推進校18校の所在地 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

〇教育環境の整備

実践推進校では、すべての生徒にとって安全で快適な学校生活を送ることができるように努めている。例えば、ユニバーサルデザインを意識した環境の整備が挙げられる。ピクトグラムを活用した校内の案内標示は、そうした取組の一つである。

施設面においては、教室を改修し、学年ごとにリソースルームの整備を行っている(図2)。リソースルームは、すべての生徒が支援の必要な場面に応じて利用できる空間として設置している。また、放課後の学習や昼食時の憩いの場などとしても活用している。

※掲載者注:写真の著作権等の関係で図2はウェブには掲載しておりません。

リソースルームには生徒のサポートにあたる支援員が常駐し、放課後等の学習支援や生徒の学校生活における困り感に寄り添っている。

〇授業の工夫

入試の方法(学力検査を伴う一般募集と特別募集)は異なっても、入学後は40人くらいの学級の中で授業を受ける。そのためには、各実践推進校においてさまざまな工夫を凝らし、生徒一人ひとりの状況に応じた学びやすい授業づくりに取り組んでいる。

例えば、教科担当の教員等を増員して、教員2名によるティーム・ティーチングを行うことで生徒にとって質問しやすく、わかりやすい授業を展開している。また、生徒同士が考えを深められるよう、ペアワークやグループワークを多く取り入れたり、ICT機器を活用して視覚的に理解を促したりするといった工夫をしている(図3、図4)。こうした取組は、すべての生徒にとって学びやすく、学習意欲の向上につながっている。

※掲載者注:写真の著作権等の関係で図3、図4はウェブには掲載しておりません。

〇学校設定科目(キャリア科目)

すべての県立高校では、一人ひとりの社会的・職業的自立に向けたキャリア教育を行っている。このことに加えて、実践推進校では特別募集で入学した生徒を中心に、基礎的内容から段階を積み重ねて確実にキャリア発達を促す指導を目的として、学校設定科目(以下、キャリア科目)を展開している。キャリア科目は、時間割の中に位置付けて週2時間程度行っている。また、長期休業期間等を利用して職業体験活動を行ったり、大学や専門学校等の見学をしたりしている。

学習の内容は、「社会生活に必要な力を身につけるために、ルールやマナー、コミュニケーション力の向上といった将来の自立に向けた学習」が中心である。この内容を達成するためのアプローチはさまざまである。実際のところ、キャリア科目は教科書もなければ、実践推進校で統一した教材があるわけでもない。各実践推進校において、生徒の実態に応じた特色ある教育活動を展開している。

3.課題と今後の展望

〇生徒の声から

実践推進校では、すべての生徒を対象にアンケートを実施している。その一部について紹介する。

「皆がそれぞれの違いを個性として受け止められるようになるといい。」「相手の立場を考え、物事をいろんな視点から見られるようになって自分が成長できた。」といった意見が寄せられた。

一方で、「相手の気持ちを理解しながら接するのは難しい。」「違いを受け入れるのは難しいので、もっと早くからやるべき。」といった戸惑いの声もあり、今後の施策を考えていく上で貴重な意見であると認識している。

実践推進校の取組が始まって間もなく10年目を迎えようとしている。これまで、「既存の高等学校のシステムにどのように知的障がいのある生徒を受け入れたらよいのか」といった視点で取組が議論されることが多かった。本県が目指すインクルーシブな学校は、全員参加を前提に、状況に応じて絶えず見直し続けるプロセスを大切にしている。既存の学校のシステムに生徒を適合することを求めるという考え方から脱却し、一人ひとりの教職員がすべての生徒を大切にすることを念頭に置いてインクルーシブな意識に変容していくことこそが、実践推進校の取組をさらに充実させていくための重要な鍵を握っているといえる。

〇結びとして

インクルーシブ教育が注目されるようになって久しいが、それに対する解釈や説明はさまざまである。本県では、インクルーシブ教育の本質的な意味を大切にしながら取組を進めている。

そもそも、インクルーシブという単語は、「すべての」という意味合いが込められた用語である。インクルーシブ教育は特定の生徒を対象にしたものでもなければ、特定の学校で行われるものでもない。生徒一人ひとりを尊重しながら、その子らしく学べる環境をみんなで考えていくという当たり前の教育活動を実践するに過ぎない。このことは、平成6年のサラマンカ宣言において示された、『「万人のための教育」を実現するためには、「万人のための学校」が必要である』といった世界的な潮流とも合致していると考える。

だからこそ、全国的に先駆けた実践推進校の取組を今後も丁寧に進めていく一方で、この当たり前の考え方が浸透し、「インクルーシブ教育」という言葉自体を使わない未来となることを目指して本稿のまとめとする。