学びと読書の楽しさを教えてくれたDAISY

「新ノーマライゼーション」2025年2月号

立命館大学大学院社会学研究科修士1年

小澤彩果(おざわあやか)

私は、小学校5年生2学期の2007年12月から、教科書バリアフリー法制定(2008年)のための準備プロジェクトのモニター児童の一人として、DAISY教科書を利用し始めた、いわば「DAISY第一世代」の一人です。

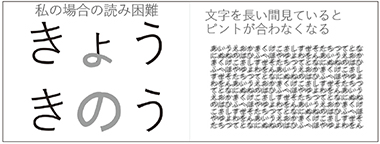

私の読みの苦手さに両親が気づいたのは、私が小学校2年生の夏休みの時でした。両親の前で、得意げに絵本を音読してみせたのですが、見開きページを読むのに10分もかかってしまい、両親はびっくりしたようです。その後春休みに、大阪医科薬科大学LDセンターでディスレクシアと診断されました。私は、とくに、ひらがなを読むのが苦手で、ひらがなだけの文字列を意味のまとまりで取るのがたいへん難しかったのです。たとえば、図1(左側)のような「よ」と「の」の場合、くるっと回る部分が似ているため、その区別が難しく、つまり、「今日(きょう)」と「昨日(きのう)」とを読み間違えてしまうのです。これには、両親は私の将来を危ぶむほどショックを受けたそうです。だいぶ成長してから自覚したことですが、私は、長時間読書を続けると読むことに疲れてしまい、図1(右側)のように文字がぼやけたように見えてしまいます。ディスレクシアといっても実は一様ではなく、こうした「苦手さを、まず、個々人が自覚すること」が大切です。

図1 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

小学校3年生から6年生まで大阪医科薬科大学LDセンターに隔週で通い、「できることを伸ばし、できないところをカバーする訓練」をしました。できないところをトレーニングして「できるようにするところ」だと思っていた両親は、障害観を大きく転換されられたそうです。

LDセンターの推挙により、先に述べたモニター児童として選ばれて、DAISYとは小学校5年生の冬に出会ったわけです。DAISY教科書を使い始めると、文字のハイライトと音声との連動はとても助けになりました。教科書の内容もよく理解できるようになり、単元テストの成績も上がりました。5年生の3学期からは、毎日、音読学習が宿題に出されるようになりましたが、私は、音読する代わりにDAISY教科書単元を3回聞く、という約束でOKとされました。2倍速で聞いていたので速聴をしていたわけですが、DAISYを使って、友達と同じようなスピードで読めることの楽しさを味わうことができるようになりました。

公立中学校では、特段の配慮や支援はなく、試験では、一度も最後まで書けないという悲しい思いが続きました。その灰色の生活の中で、とても幸せなことに巡り合いました。ディスレクシアの生徒も、サピエ図書館に登録できることを知ったのです。そのライブラリーの中で、ハリーポッターシリーズの音声DAISY図書に出会いました。それまで読みたい本は、全部、母親の読み聞かせサポートをしてもらうわけにもいかず、大部な本は長時間かかり、結局読み切ることができず、いつも途中であきらめてしまっていました。しかし、音声DAISY図書を聞きながら、自分で紙の図書のページをめくって「速読する」ことが可能となり、話に引き込まれ、夢中で読むことができました。友達のホグワーツ魔法学校の話題にもついていくことができ、読書の楽しさをしみじみと実感できるようになりました。

その後もサピエ図書館にはお世話になっており、小野不由美のファンタジー小説に家族でハマった時も、スマホで大学通学中にDAISY図書として読み、ストーリーの展開やキャラクターの解釈について両親と話し合うことができて、読書の楽しみは増加しました。

高校・大学(いずれも私学)での試験等の特別配慮や教材DAISY化等の支援などもあって、大学院まで進学することができました。DAISYは、ディスレクシアの私にとって、いわば眼鏡のような役割を果たしてくれ、読めないものを読めるようにしてくれたのです!

ディスレクシア当事者として、DAISYを使ってきた経験と、ATDO(技術支援開発機構)のスタッフとしてDAISY教科書の製作現場に携わらせていただいた経験をもとに、現在は、社系大学院生として小学校の現場に入り、通級指導教室と通常クラスの両方で、著作権フリーのDAISY絵本(青空文庫昔話、野呂昶氏童話作品、オリジナル作品)を使って、読みに苦手さのある子どもたちを支援しています。子どもたちができるだけ楽しく読んでもらえるように、テキスト内容やDAISY化の仕方を工夫しながら、少しでも読書への興味関心を引き出すための工夫をしています(図2)。こうした支援体験から、より普遍化した支援モデルを構築すること、これが現在の私の研究課題です。

※掲載者注:写真の著作権等の関係で図2はウェブには掲載しておりません。

幸い、GIGAスクール政策により、児童生徒の全員が一人1台の端末を持っており、また、子どもたちが昔よりもIT機器の使用に慣れていることは、DAISYを使うハードルを下げているように思います。しかしながら学校現場では、まだまだ、こうしたIT環境のもつ潜在的な可能性が引き出されておらず、多くの読みに苦手さを感じる子どもたちがその恩恵から漏れてしまっています。

たとえば、GIGA端末にはカメラが付いており、二次元バーコードを活用すれば、簡単に子どもたちがDAISY教科書をウェブ上で開くことができるようになっているのですが、こうした簡単な操作手順が学校現場では周知されていないのです。

私がフィールド研究で入らせていただいている先進的な小学校の通級指導教室では、「DAISY教科書今日は使わないの?」といった声が聞こえて、DAISYを使うことを子どもたちも楽しみにしているようで、楽しく学習に活用できています。また、先ほども述べたDAISY絵本も、ウェブサイトに掲載する形で提供しています。その学校の教材等を掲載するサイトページから、クラスの子どもたちにリンク共有して、必要な子どもたちが利用できるようにしています。読みの苦手さゆえに、読書に対して強い拒絶感を持っていた子どもたちが、次第にDAISY絵本を喜んで読んでもらえるようになるプロセスに、今は、とても大きな、そして深い幸福感を感じる日々を過ごしています。

こうした読みに困難をもつ小学校1年生を、やがて高学年には、私が出会ってきたサピエ図書館、子どもゆめ文庫、みなサーチなどに繋げていくことができれば、ディスレクシアの児童生徒でも、生涯、読書を楽しんでいける展望が開けます。

より多くの人に読書の楽しみと学びの楽しみが届くように、DAISY教科書が広まり、また、今後、出版される図書が誰にでもアクセシブルになる出版環境が整っていくことに、今後も力を注いでいきたいと思っています。